Formeln Folge 2: Vielfalt der Knöpfe

Formeln werden besonders interessant, wenn damit variable Befehle ausgelöst werden – und der Auslöser dabei ein Knopf ist. Knöpfe sind ein raffiniertes Werkzeug, um besonders in RagTime-Formularen Automatismen einzubauen. Mit Knöpfen sieht der Benutzer des Dokumentes, was er tut (ohne allerdings immer genau zu wissen, was im Hintergrund abläuft). Genau dem gehen wir in diesem Kapitel auf die Spur.

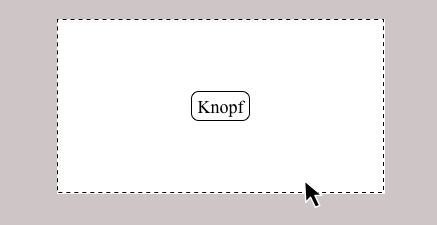

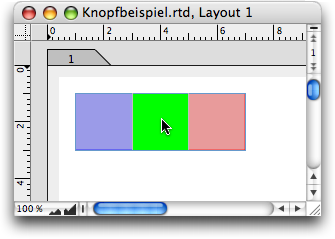

Unter den verschiedenen RagTime-Komponentenarten spielen die Knöpfe eine Sonderrolle. Über das Inventar sind sie nicht direkt zu öffnen – sie können aber eine enorme Fülle von Funktionen verbergen. Am besten nehmen Sie sich einen solchen Knopf direkt vor: Definieren Sie in einem Layout einen Rahmen mit dem Inhalt «Knopf». Ein Doppelklick in den Rahmen (nicht direkt in den Knopf) öffnet die Tafel «Knopfinformation».

Ist die Knopfkomponente in einer Rechenblattzelle platziert, ist der Knopf oft genauso groß ist wie die Zelle selbst. Dann ist ein Klick in den Rahmen unmöglich, und jeder Klick auf den Knopf löst das aus, was als Knopfbefehl definiert ist, aber nicht das Aufrufen der Tafel Knopfinformation. Um die Informationstafel aufzurufen, müssen Sie beim Doppelklick auf den Knopf die Taste 7/” gedrückt halten.

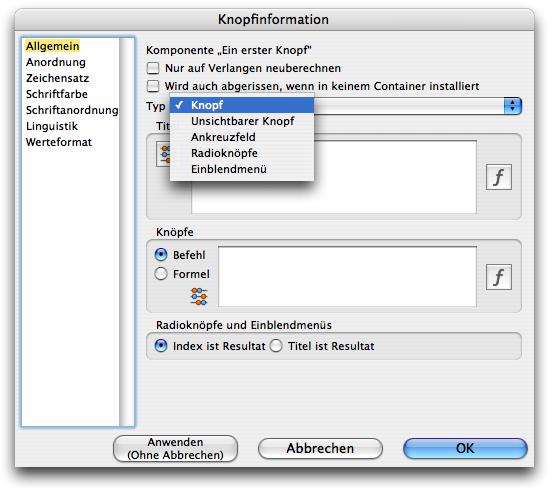

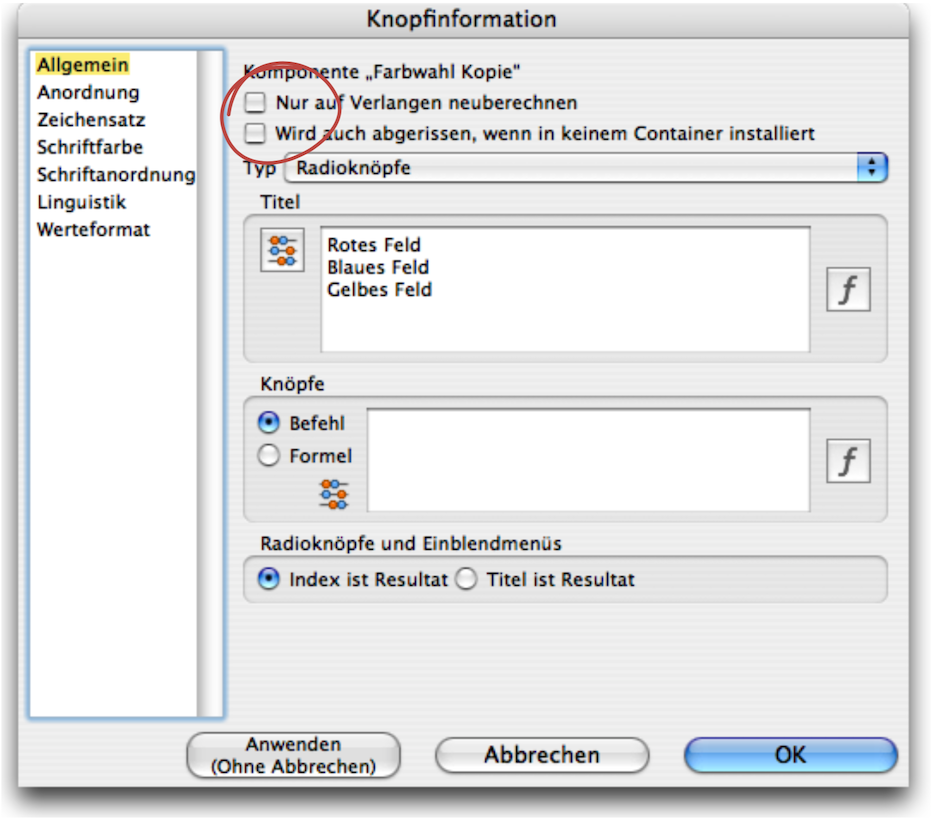

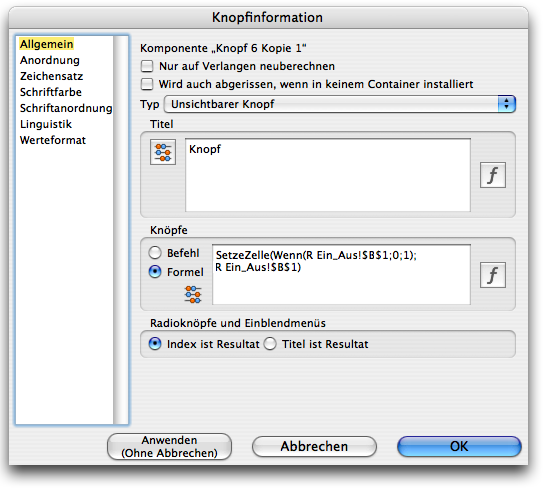

Auf der Tafel «Allgemein» finden Sie eine Auswahl an Knopftypen, die unterschiedliche Anwendungsbereiche haben: Mit einem einfachen oder einem unsichtbaren «Knopf» – auf letzteren kommen wir später zurück – wird eine Aktion ausgelöst. Die Art der Aktion kann höchst unterschiedlich sein – mit Tricks sind sogar mehrere Aktionen möglich. Ein «Ankreuzfeld» ist dagegen ein Ein/Aus- oder Ja/Nein-Schalter. Ankreuzfelder können für Fragestellungen mit mehreren erlaubten Antworten, wie „Welche Sportarten üben Sie aus?“ benutzt werden. Dabei muss für jede mögliche Antwort ein eigener Ankreuzfeld-Knopf definiert werden.

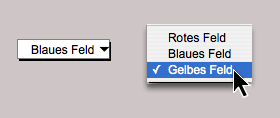

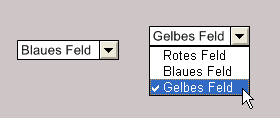

Mit Knöpfen vom Typ «Radioknöpfe» oder «Einblendmenü» kann jeweils eine einzige von mehreren Möglichkeiten gewählt werden.

Mit einem solchen Knopf wird eine Wahl getroffen, die immer automatisch die vorherige überschreibt. Diese Knopftypen sind daher geeignet, um in einem Formular Fragen wie „Welche dieser Farben haben Sie am liebsten?“ zu stellen, also immer, wenn aus mehreren vorgeschlagenen Antworten eine einzige erlaubt ist.

Schauen wir uns die weiteren Einstellmöglichkeiten in dieser Tafel etwas näher an. Die beiden Optionen ganz oben werden Sie in den wenigsten Fällen anwenden. Mit der ersten können Sie verhindern, dass ein Knopftext neu berechnet wird, bis Sie dies explizit mit «Extras ➝ Rechnen ➝ Alles rechnen» oder «➝ Diese Komponente rechnen» erlauben. Die zweite Option kommt nur in jenen seltenen Fällen zum Einsatz, wo in einem RagTime-Formularblock ein Knopf zwar im Inventar enthalten ist, aber in keinem Layout verwendet wird. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, würde der Knopf im vom Formularblock abgerissenen Dokument fehlen.

Wichtiger sind die beiden folgenden Felder, «Titel» und «Knöpfe». Im Feld «Titel» kann direkt ein fester Text eingegeben werden, der im Knopf stehen soll. Für Einblendmenüs und Radioknöpfe wird dazu ein mehrzeiliger Text eingegeben. Für jede eingegebene Textzeile wird ein Radioknopf, bzw. im Einblendmenü eine eigene Zeile erscheinen.

Interessant ist die Option, diese Texte berechnen zu lassen. In diesem Fall muss der Knopf mit dem Abakus  aktiviert sein – aktiv ist er dunkel. Jetzt kann im weißen Eingabefeld eine Formel stehen. Für den einfachen Knopf ist dies in der Regel eine Referenz zu einer Zelle, oder eine Wenn-Funktion, mit der zwischen zwei Texten ausgewählt wird.

aktiviert sein – aktiv ist er dunkel. Jetzt kann im weißen Eingabefeld eine Formel stehen. Für den einfachen Knopf ist dies in der Regel eine Referenz zu einer Zelle, oder eine Wenn-Funktion, mit der zwischen zwei Texten ausgewählt wird.

Für Einblendmenüs/Radioknöpfe ist hier üblicherweise die Referenz zu einer Spalte oder Zeile eines Rechenblattes einzugeben. Es werden nur genau so viele Radioknöpfe oder Menüzeilen erzeugt, wie der angegebene Bereich Zellen mit Inhalt aufweist.

Im Feld «Knöpfe» wird für einfache und unsichtbare Knöpfe festgelegt, welche Aktion mit ihrer Betätigung ausgelöst werden soll. Wird die Option «Befehl» gewählt, so muss ein existierender Menübefehl angegeben werden, der auf Knopfdruck ausgeführt werden soll. Die Schreibweise muss dabei haargenau mit dem Menübefehl übereinstimmen. Bei Macs können auf diese Weise auch als Befehle eingebundene AppleScripts aufgerufen werden.

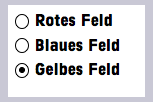

Für Einblendmenüs und Radioknöpfe gilt es noch festzulegen, welcher Wert geliefert werden soll, wenn in einer Formel auf den Knopf Bezug genommen wird. Wurden z. B. als Texte «Rot, Blau, Gelb» auf je einer Zeile eingegeben und der zweite Radioknopf ist aktiv, so liefert die Referenz zum Knopf mit «Index ist Resultat» den Wert 2. Ist die Option «Titel ist Resultat» ausgewählt, wird der Wert «Blau» geliefert. Welche Option gewählt werden soll hängt von Ihrer Anwendung ab. Um Berechnungen von der mit dem Knopf getroffenen Auswahl abhängig zu machen, ist der Index sicher besser geeignet.

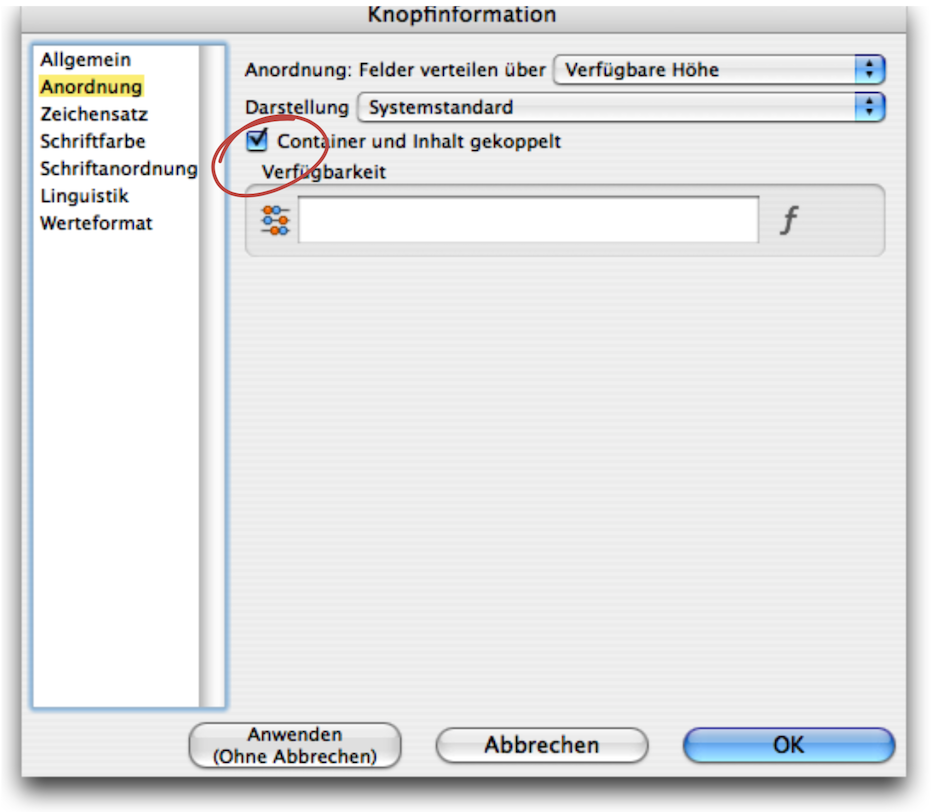

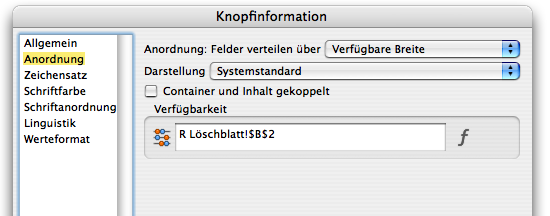

In der Tafel «Anordnung» lässt sich die Darstellung der Knöpfe bestimmen. Unter «Felder verteilen über» gibt das Auswahlmenü «Verfügbare Breite», «Verfügbare Höhe», «Eine Zeile» oder «Eine Spalte» an. Diese Einstellungen betreffen nur Radioknöpfe und definieren deren Darstellungsbreite bzw. -höhe. Die Auswahl «Container und Inhalt gekoppelt» sorgt bei normalen Knöpfen dafür, dass die Größe des Knopfes immer mit der Rahmengröße identisch ist. Das Vergrößern und Verkleinern des Rahmens skaliert somit gleichzeitig den Knopf (analog zu Bildcontainern und Bildern). Auf die Funktion «Verfügbarkeit» gehen wir später noch näher ein. Die übrigen Einstellmöglichkeiten betreffen den Knopftext und sind selbsterklärend – sie funktionieren genau wie für Texte.

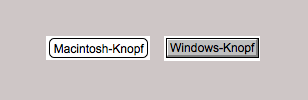

Unter «Darstellung» können Sie wählen, ob die Knöpfe so gezeigt werden sollen, wie es dem Systemstandard des jeweiligen Rechners entspricht, oder zwingend so, wie auf der Mac- bzw. der Windows-Plattform üblich. Da besteht ein wesentlicher Unterschied im Aussehen der Knöpfe (siehe Abb. F-2.6). Mit «Darstellung» können Sie somit entscheiden, ob Ihr Dokument überall gleich aussieht, oder die Benutzer die Knöpfe so sehen, wie sie diese von ihrer gewohnten Benutzeroberfläche kennen.

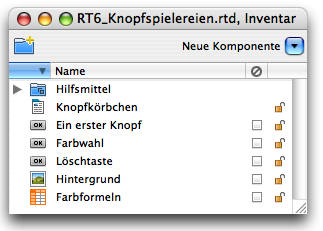

Gerade bei Knöpfen ist eine gute Übersicht enorm wichtig. Weil Knöpfe immer wieder in Verbindung zu Rechenblattzellen bzw. -bereichen stehen oder in Formeln referiert werden, ist ein logischer und merkfähiger Name für jeden einzelnen Knopf wichtig. Da jeder neue Knopf im Inventar einfach mit «Knopf» aufgelistet wird, kann es bald einmal ein Sammelsurium von «Knöpfen» geben. Während sich andere Komponenten durch Doppelklick im Inventar öffnen lassen, ist das bei Knöpfen nicht möglich, was eine rasche „Inspektion“ verunmöglicht. Zur Identifikation der Knöpfe sind deshalb sinnvolle Namen unentbehrlich.

Und noch einmal das Thema Häkchen im Inventar: Wir empfehlen, bei Knöpfen kein Häkchen zu setzen, damit nicht unfreiwillig wertvolle Formel-Arbeit gelöscht wird.

Wie kaum bei einer anderen RagTime-Komponente lohnt es sich bei Knöpfen, ein Archiv anzulegen. Bedingung dafür ist, dass jeder Knopf in seiner Funktion genau dokumentiert wird. Vergessen Sie bei der Archivierung nicht, alle Komponenten, die der Knopf irgendwie referiert, mit zu kopieren.

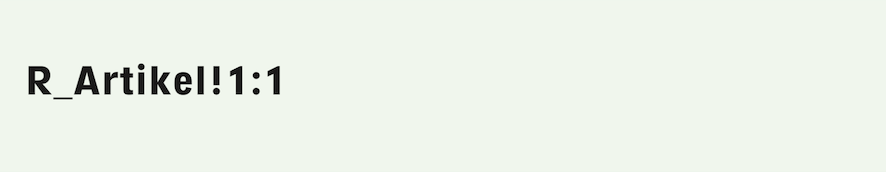

Gewöhnliche oder unsichtbare Knöpfe lösen bei Betätigung einen Vorgang aus. Sie haben also keinen Zustand der abgefragt werden könnte. Der Zustand oder Wert der übrigen Knopftypen kann dagegen in Formeln in genau gleicher Art abgefragt werden, wie der Inhalt einer Rechenblattzelle. Die Referenz zum Knopf lautet «Name der Komponente» gefolgt von «X». Am einfachsten ist es auch hier, bei der Formeleingabe, wie bei einer zu referierenden Zelle, einfach den Knopf anzuklicken. Dann setzt RagTime 7 in der Formel die korrekte Referenz ein.

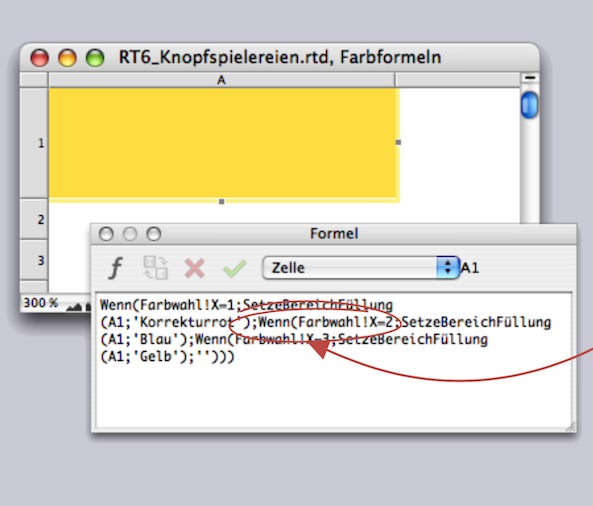

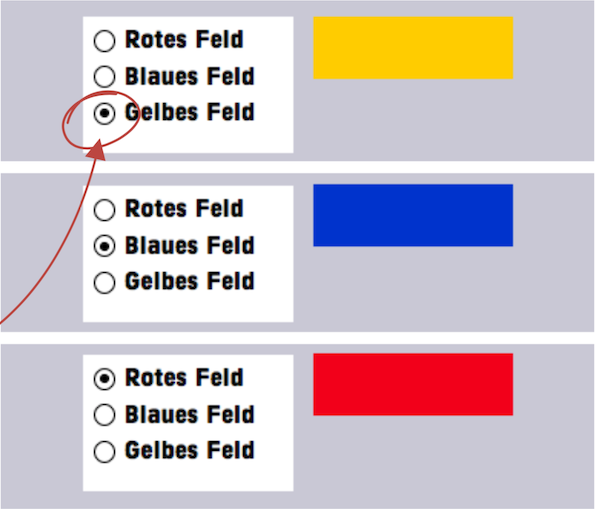

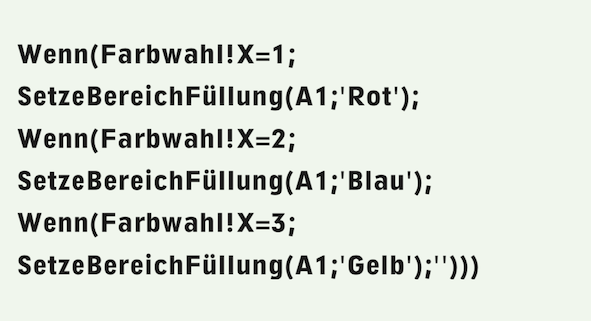

Ankreuzfelder liefern den Wert 1 oder 0, je nachdem, ob das Feld angekreuzt ist oder nicht. Radioknöpfe und Einblendmenüs liefern, je nach Einstellung in der Tafel «Allgemein» der Knopfinformation, entweder den gewählten Text, oder dessen Index in der Tabelle. Mit dem Index, welcher der Reihenfolge der eingetragenen Begriffe entspricht, lässt sich dann eine weitere Aktion auslösen. Dazu hier ein einfaches Beispiel mit Farbflächen. Wir haben einen Radioknopf angelegt. Im Feld «Allgemein ➝ Titel» steht untereinander 'Rotes Feld', 'Blaues Feld', 'Gelbes Feld'. Die Referenz ist auf «Index ist Resultat» eingestellt (siehe auch Abb. F-2.3). Dann ist ein Rechenblatt angelegt worden, dem wir den Namen «Farbformeln» gegeben haben. In Zelle A1 steht die Formel (setzt den Zusatz «Martin’s Power Functions» voraus!):

In Abb. F-2.9 ist der Knopf dreimal abgebildet. Je nachdem, welcher der Radioknöpfe ausgewählt ist, erscheint in der Rechenblattzelle daneben die gelbe, blaue oder rote Füllung. Voraussetzung ist natürlich, dass die entsprechenden Füllvorlagen vorher erstellt und mit diesen Namen versehen wurden.

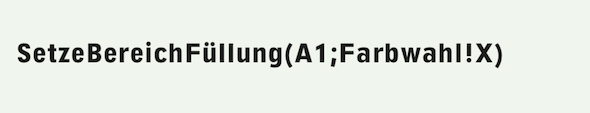

Finden Sie obige Lösung für ein derart einfaches Problem auch gar kompliziert? Dann haben Sie völlig Recht! Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie der richtige Entscheid bei der Knopfoption für die Form des Resultats («Index …» oder «Titel ist Resultat») zu einer viel einfacheren Lösung führen kann. In obiger Lösung wurden drei Füllvorlagen mit den Namen der Farben definiert, die Namen der Radioknöpfe dagegen mit «Rotes Feld» etc. angegeben. Ausgehend vom (aus der Knopfwahl) resultierenden Index wurde mit der ziemlich komplizierten Formel F-2.1 die richtige Füllung zugeordnet.

Hätten wir stattdessen für die Knopftexte die gleichen Namen wie für die Füllvorlagen gewählt, und für die Knopfoption «Titel ist Resultat», so hätte die Formel kurz und bündig gelautet:

Sollten Sie nicht über Martin’s Power Functions verfügen, so ist die Lösung in diesem Fall zwar etwas aufwändiger, die Formel aber genau gleich einfach: Legen Sie in drei Rechenblattzellen, z. B. B1:B3, je eine Zeichnung mit einem Rechteck in der gewünschten Farbe an.

Das Rechteck muss die Größe der einzufärbenden Zelle aufweisen, in der Zeichnung an der Position 0/0 angeordnet sein und die Linienvorlage «Containerrand» benützen. Für den Knopf wählen Sie die Option «Index ist Resultat». In der einzufärbenden Zelle A1 muss die Formel dann lauten:

Hat an Ihrem Mantel schon mal ein Knopf gefehlt? Wenn Sie nicht einen Ersatzknopf aufbewahrt hatten, so ist es schwierig, selbst in einer großen Auswahl, den richtigen zu finden. Mit RagTime 7 ist das einfacher: Gestalten Sie sich Ihre eigenen Knöpfe! Genau dafür ist der «unsichtbare Knopf» gedacht. Und auch wenn es diesen nur als Typ des gewöhnlichen Knopfes gibt, so verzagen Sie nicht! Außer Einblendmenüs lassen sich damit alle Knopftypen genau nach Ihrem Geschmack erzeugen! Allerdings ist der Aufwand nicht unerheblich, sodass Sie sich in Dokumenten für Eigengebrauch wohl mit den von RagTime 7 vorgeschlagenen Knöpfen zufrieden geben werden. Wenn Sie aber etwas gestalten wollen, das präsentieren soll, dann kann es schon mal sein, dass Sie für „maßgeschneiderte“ Knöpfe etwas Zeit zu investieren bereit sind.

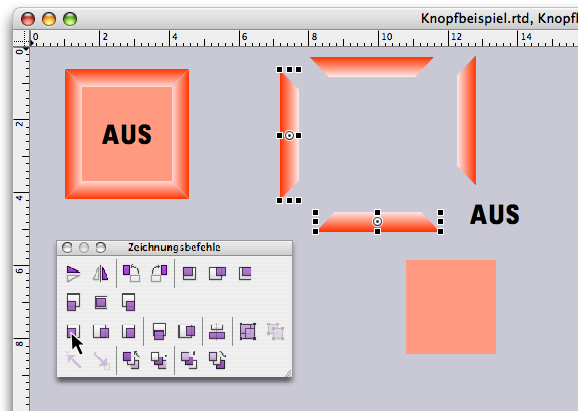

In einer Zeichnungskomponente konstruieren Sie eine quadratische Zeichnung in der gewünschten Tastengröße. Aus 4 Polygonen mit Füllung «Roter Verlauf» wird eine Taste gebildet, die nach außen immer dunkler wird, sodass eine Tiefenwirkung entsteht (siehe Abb. F-2.10). Ein weiterer, kleinerer quadratischer Rahmen mit einer 40%-Füllung bildet die Mitte der Taste. Mit grafischem Text schreiben Sie «Aus», bestimmen Schrift und Größe und richten diesen Text zentriert aus. Mit Hilfe der Zeichnungsbefehlspalette können Sie nun je zwei Polygone zu einem Winkel ausrichten, gruppieren, danach alle Elemente zentrieren und zusammen gruppieren. Um die in der Tastenzeichnung störenden Linien zum Verschwinden zu bringen, erstellen Sie eine Linienvorlage «Transparent» und weisen Sie diese der Gruppe zu.

Schieben Sie nun die gruppierte Taste nach links oben, sodass der linke obere Eckpunkt auf die Koordinate 0/0 zu liegen kommt. Im Inventar geben Sie dieser Zeichnung den Namen «Z_Austaste». Machen Sie von der Komponente eine Kopie und benennen Sie diese mit «Z_Eintaste». Öffnen Sie dann diese Zeichnungskomponente und ändern Sie die Taste mit neuen Füllvorlagen auf Grün und dem Text «Ein». Dazu müssen Sie die Gruppierung zuerst auflösen. Nun haben Sie je eine Zeichnung für die Ein-Taste und für die Aus-Taste (siehe Abb. F-2.11).

- Tipp:

-

Geübte Rag-Time-Anwender werden beim ersten Überfliegen dieses Kapitels den Eindruck bekommen, es sei doch alles sehr bekannt. Aber es sind bestimmt auch hier ein paar Erklärungen verborgen, die neu oder vergessen worden sind. Ab Seite 151 lohnt es sich auch für erfahrene Anwender, genauer weiter zu lesen.

Natürlich hätten Sie auch runde Tasten mit Farbverlauf machen können, oder die Tastenfläche hätte noch einen Radialverlauf bekommen können. Oder Sie hätten, statt einer Zeichnung, das Bild einer fotografierten leeren Taste verwenden können. Hier sind je nach Anwendung und Gestaltungsumfeld die verschiedensten Möglichkeiten denkbar. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!

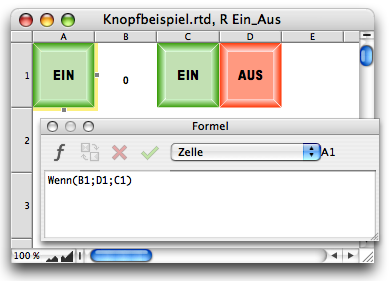

Legen Sie nun im Inventar eine neue Rechenblattkomponente «R Ein_Aus» an. Öffnen Sie dieses Rechenblatt und ziehen Sie aus dem Inventar die Zeichnung «Z_Eintaste» in Zelle C1 und «Z_Austaste» in Zelle D1. In Zelle A1 geben Sie folgende Formel ein:

Damit wird je nach Inhalt von Zelle B1 die Zeichnung aus C1 oder D1 in die Zelle A1 geholt. Stellen Sie Breite und Höhe der vier Zellen A1:D1 auf die Tastengröße ein.

Nun öffnen Sie ein Layout und ziehen die Rechenblattkomponente «R Ein_Aus» ins Layout. Wählen Sie «Zeichnung ➝ Objektart ➝ Abgerundetes Rechteck». Ziehen Sie daneben einen weiteren Rechteckrahmen, ebenfalls mit abgerundeten Ecken, mit Inhalt «Knopf» auf, dessen Größe derjenigen der Rechenblattzellen entspricht, welche die Zeichnungen mit den Tasten enthalten.

Für diese neue Knopf-Komponente – benennen wir sie mit «K Ein_Aus» – muss unter «Anordnung» «Container und Inhalt gekoppelt» ausgewählt sein.

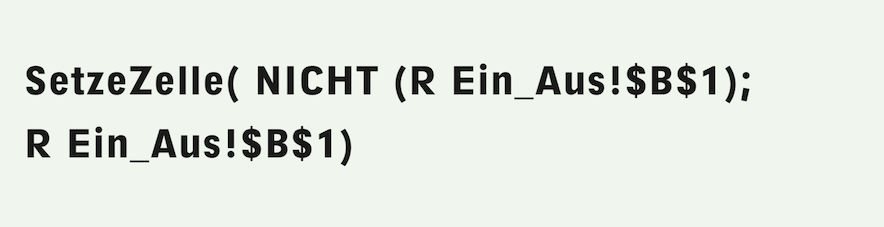

Außerdem muss der Knopf in unserem Fall unbedingt unsichtbar werden, da ja die Zeichnung darunter sichtbar sein soll. Also unter «Allgemein ➝ Typ ➝ Unsichtbarer Knopf» auswählen (siehe Abb. F-2.12). Unter «Knöpfe» ist «Formel» zu aktivieren und ins Formelfeld gehört folgende Formel:

Die Werte «Wahr» und «Falsch» entsprechen in RagTime den Zahlen 1 und 0. Der Wert, der durch die Formel in die Zelle geschrieben wird, ist also – wegen der verwendeten Funktion «NICHT» – immer das logische Gegenteil des aktuellen Wertes. Das entspricht der klassischen Ein/Aus-Funktion.

Verkleinern Sie den Rechenblattrahmen mit den Tasten auf die Größe der Zelle A1 und legen Sie den unsichtbaren Knopf deckungsgleich darüber. Sofort merken Sie, dass Sie dem Rahmen mit dem unsichtbaren Knopf noch die Füllvorlage «Transparent» zuweisen müssen, damit die dahinter liegende Knopfzeichnung sichtbar wird. Gruppieren Sie Knopf- und Rechenblattrahmen.

Jetzt ist Ihr Ein/Aus-Schalter funktionstüchtig! Wenn Sie ihn anklicken, erscheint in der Zelle A1 des Rechenblattes «R Ein_Aus», also im so konstruierten Knopf selbst, abwechselnd die Ein- oder die Aus-Taste. Drücken Sie «Ein», so steht in Zelle B1 eine 1, also der Wert «Wahr» oder «Ein», drücken Sie auf «Aus» logischerweise eine 0, «bzw. «Falsch» oder «Aus». Der Zustand des Schalters kann mit der Referenz «R Ein_Aus!$B$1» überall abgefragt werden.

Ihr Ein/Aus-Schalter entspricht in der Funktion genau einem Ankreuzfeld. Nur präsentiert er, in einem Dokument angewendet, wesentlich besser als ein gewöhnliches Ankreuzfeld. Etwas einfacher wäre ein gewöhnlicher Knopf ohne Bildwechsel gewesen. Ein Bild oder eine Zeichnung mit überlagertem unsichtbaren Knopf hätte genügt. Und natürlich sind noch viele andere Spielarten eines Ein/Aus-Schalters denkbar. Doch haben Sie jetzt bereits einen schönen Knopf für Ihre Sammlung.

Auch Radioknöpfe – also Auswahlknöpfe mit mehreren Optionen – können selbst gestaltet werden. Da wir bereits wissen, wie man einem unsichtbaren Knopf ein Bild oder eine Zeichnung unterlegt, machen wir es uns für dieses Beispiel einfacher und beschränken uns auf Farbflächen. Für Ihre Anwendung wählen Sie natürlich Symbole oder Bilder aus, die der Funktion des Schalters entsprechen.

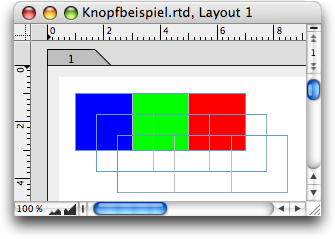

Ziehen Sie einen Rahmen auf, 6 cm breit und 2 cm hoch mit Füllvorlage «Transparent». Duplizieren Sie diesen Rahmen zwei Mal. Dem ersten Rahmen weisen Sie dann die Inhaltsart «Rechenblatt» zu. Nennen Sie das Rechenblatt im Inventar «Farbauswahl». Öffnen Sie dieses Rechenblatt im eigenen Fenster und geben Sie für die Größe der Zellen A1:D1 je 2x2cm an. Den drei Zellen A1:C1 weisen Sie je eine Füllvorlage zu (oder Ihre Bilder bzw. Symbole). Wir haben die drei vordefinierten farbigen Füllvorlagen verwendet. Ziehen Sie nun das Rechenblatt «Farbauswahl» aus dem Inventar in die beiden anderen Rahmen. Damit haben Sie drei gleich große Rahmen mit demselben Rechenblatt als Inhalt erstellt.

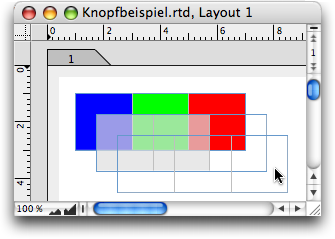

Klicken Sie im zweiten Rahmen ins Rechenblatt und wählen Sie im Rechenblattmenü den Befehl «Lage anhängen». Wählen Sie die Zellen A1:A3 aus und setzen Sie deren Füllvorlage auf «Transparent». Im dritten Rahmen verfahren Sie genau gleich: Lage anhängen, Zellen A1:A3 transparent. Die drei Rahmen zeigen jetzt je eine Lage des gleichen Rechenblatts. Wenn Sie die transparenten Rechenblattrahmen übereinander schieben, sehen Sie durch die jeweils obere Lage die darunter liegende (siehe Abb. F-2.13). Genau das wollen wir am Schluss erreichen. Der Vorteil der Verwendung von Lagen eines Rechenblattes liegt hier darin, dass die übereinander liegenden Zellen zwingend genau gleich dimensioniert sind.

Der fertige Dreitasten-Knopf mit den drei Auswahlmöglichkeiten soll nur die aktive Farbe zeigen. Die Felder in Lage 2 sollen die inaktiven Farbfelder abdecken. Das kann mit irgend einer nichttransparenten Füllung gemacht werden, aber auch mit Weiß («Standardfüllung») mit einer Transparenz, sodass die Farben, Bilder oder Symbole der inaktiven Felder noch leicht sichtbar sind. Definieren Sie, ausgehend von der «Standardfüllung», eine neue Füllvorlage «Opak» mit 70% Deckkraft – das ist ein guter Wert. – Zur Unterscheidung der opaken Füllung von der transparenten haben wir im Beispieldokument von Abb. F-2.14 die «Standardfüllung» mit einem leichten Grauton versehen, sodass die Zellen mit opaker Füllung grau erscheinen.

Wie soll die Anordnung funktionieren? Lage 1 enthält die Farben, Lage 2 die Abdeckung der inaktiven Felder. In der zuoberst angeordneten Lage 3 befinden sich unsichtbare Knöpfe. Bei der folgenden Lösung sind Martin’s Power Functions vorausgesetzt.

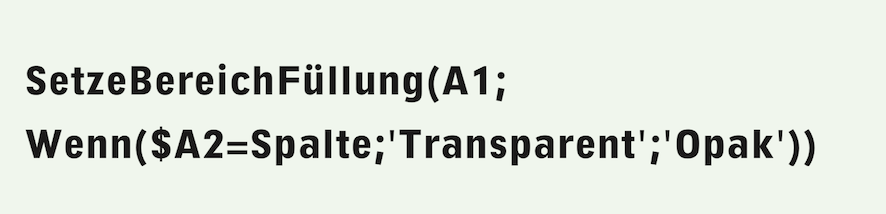

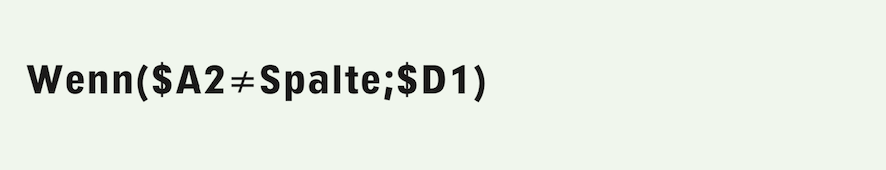

Damit die inaktiven Farben ganz oder teilweise abgedeckt werden, geben Sie in Zelle A1 von Lage 2 die folgende Formel ein:

Die Formel berechnet, abhängig vom Wert in Zelle A2, ihre eigene Füllvorlage. Nur wenn Zelle A2 den Wert 1 enthält, wird die Zelle A1 transparent und die Farbe in Lage 1 uneingeschränkt sichtbar. Enthält die Zelle A2 einen anderen Wert, so wird die Farbe durch die opake Füllung der zweiten Lage abgedeckt. Natürlich hätte in der Bedingung der Formel F-2.6 auch mit 1 statt mit dem Spaltenindex verglichen werden können.

Dann hätten Sie aber die Formel nicht einfach nach rechts bis zur Zelle C1 kopieren können. Machen Sie das jetzt – dank dem Vergleich mit «Spalte» passt sich die Formel in jeder Spalte ohne weiteres Zutun an.

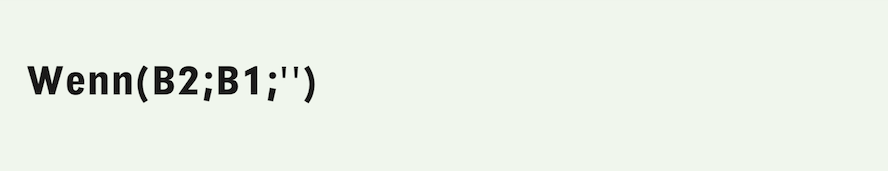

Wählen Sie im Rahmen mit Lage 3 des Rechenblatts Zelle A1 aus, weisen als Inhaltsart «Knopf» zu und öffnen die Knopfinformation. Stellen Sie den Knopftyp «Unsichtbarer Knopf» ein, als Formel geben Sie ein:

Dann aktivieren Sie im Rechenblatt die Zelle A1 und kopieren diese bis zur Zelle C1 nach rechts. Öffnen Sie nacheinander die Information der Knöpfe in den Zellen B1 und C1 und korrigieren Sie die Formel jeweils so, dass der eingesetzte Wert dem Spaltenindex entspricht.

Jetzt brauchen Sie nur noch die 3 Rahmen zur Deckung zu bringen (am besten mit der Palette «Zeichnungsbefehle» oder mit «Objekte ausrichten» («Zeichnung ➝ Ausrichten»), und Ihr Farbknopf ist fertig (siehe Abb. F-2.14 und Abb. F-2.15).

Es geht auch ohne Power Functions – in diesem Fall mit relativ geringem Aufwand. Sie benötigen zusätzlich eine Zeichnung «Z Opak», die an Position 0/0 ein 2 x 2 cm großes Rechteck mit der aus der ersten Lösung bekannten Füllvorlage «Opak» enthält. Erstellen Sie eine Linienvorlage «Transparent», die Sie diesem Quadrat zuweisen. Die Zeichnung legen Sie in Lage 2, Zelle D1 des Rechenblattes «Farbauswahl». Nun müssen Sie nur noch die Formel anpassen. Statt mit dem „Power-Befehl“ direkt die Füllung zu steuern, holen Sie bei Bedarf die opake Zeichnung aus Zelle D1:

Wenn Sie Knöpfe für die Benutzerführung in einem Formular verwenden, dann sieht RagTime 7 zwar die Möglichkeit vor, deren Benützung mit der «Verfügbarkeit» zu verhindern. Noch weiter gehend und sehr benutzerfreundlich ist es, die Knöpfe nur dann anzuzeigen, wenn diese von der Funktion her auch Sinn machen bzw. benützt werden können. Um solche Knöpfe zu erstellen, gibt es mit RagTime mehrere Möglichkeiten. Drei davon haben wir in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Decken Sie den Knopf mit einem Rahmen ab, der eine Rechenblattzelle enthält. Versehen Sie sowohl Rahmen wie Rechenblattzelle mit der Füllvorlage «Transparent». In diese Rechenblattzelle wird nun, in gleicher Weise wie im letzten Beispiel, per Formel eine nicht transparente Zeichnung geholt. Mit Martin’s Power Functions könnte auch in diesem Fall die Zelle direkt mit einer deckenden Füllung versehen werden. Sobald die Zellfüllung transparent ist, wird der darunter liegende Knopf sichtbar.

Hier liegt der Knopf in einer Zelle eines Rechenblattes, und er wird erst in die im Layout sichtbare Zelle geholt, wenn er gebraucht wird. Und das wiederum von einem Knopf. Das hört sich kompliziert an – wir zeigen es deshalb im praktischen Beispiel.

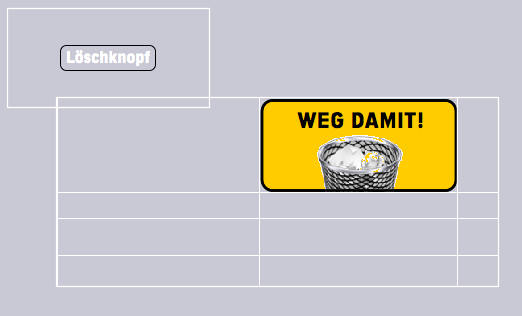

Ziel ist ein Löschknopf, der bestimmte Bereiche in einem Formular bei Bedarf löschen soll. Sein Knopftext ist «Weg damit!». Damit der Knopf im täglichen Gebrauch nicht unfreiwillig betätigt wird, muss er zuerst geholt werden. Dazu haben wir für diese Übung einen zweiten Knopf angelegt, mit Text «Zeigen» bzw. «Verstecken», wenn der Löschknopf wieder verschwinden soll.

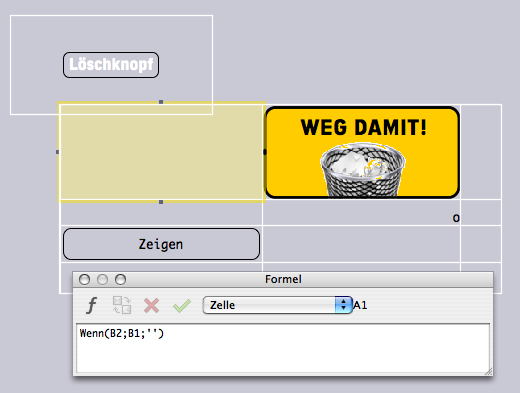

In Abb. F-2.16 haben wir die ersten „Zutaten“: einen unsichtbaren Knopf (damit er in Abb. F-2.16 gezeigt wird, ist er eben noch nicht unsichtbar ;–) und er zeigt den Text «Löschknopf») sowie ein Rechenblatt, in dessen Zelle B1 eine Zeichnungskomponente mit dem Bild für unseren Löschknopf bereits eingefügt ist. Wir nennen das Rechenblatt «R Löschblatt». Die entscheidende Steuerungsfunktion für den Vorgang Zeigen/Verstecken hängt von dessen Zelle B2 ab; ob darin eine «0» oder eine «1» steht. Der Löschknopf bezieht sich auf diese Zelle. In der Tafel «Knopfinformation ➝ Anordnung» sehen wir unter «Verfügbarkeit» die Referenz zur Zelle B2 (siehe Abb. F-2.17). Der Knopf ist also nur verfügbar, wenn in Zelle B2 eine «1» steht. Aufgepasst: Die Nicht-Verfügbarkeit eines Knopfes bringt ihn nicht zum Verschwinden – sie unterbindet nur die Auslösung einer Aktion, wenn er angeklickt wird!

Wir haben allerdings einen unsichtbaren Knopf. Damit nun auch das Bild zum Knopf zu sehen ist (und „magisch“ wieder verschwindet) steht in Zelle A1 die Formel, welche, sobald der Knopf aktiv sein soll, aus Zelle B1 die Knopfzeichnung holt (siehe Abb. F-2.18):

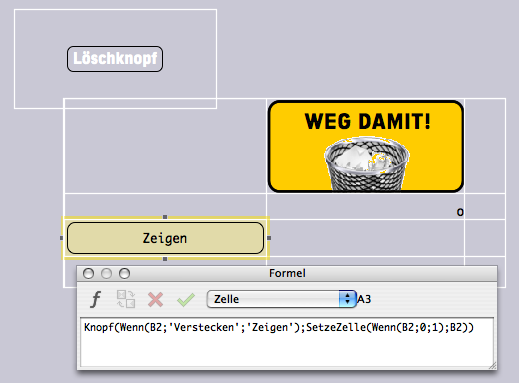

Nun zurück zur wichtigen Steuerung in Zelle B2. Ob dort eine «0» oder eine «1» steht, wird durch den weiteren Knopf mit Text «Zeigen/Verstecken» bestimmt, der in Zelle A3 untergebracht ist. Dieser Knopf wird mit folgender Formel versehen:

Damit erhalten wir eine doppelt magische Wirkung: Der Knopf selbst wird durch die Formel immer wieder neu erzeugt. Dieser Knopf ist nicht im Inventar zu finden und er erlaubt auch kein Öffnen einer Informationstafel. In der Referenz wird die Knopf-Funktion als «veraltet» bezeichnet. Wir finden sie aber praktisch. Der so erzeugte Knopf ist grundsätzlich immer so groß wie die Zelle, in der er steht. Gestaltungsmöglichkeiten für einen so erzeugten Knopf gibt es aber nicht (siehe Abb. F-2.19). – Zur Erinnerung: Beginnt eine Formel mit «Knopf», so erzeugt RagTime einen Knopf. In unserem Falle mit variablem Knopftext, je nachdem ob in Zelle B2 die «0» oder die «1» steht.

Mit seiner Betätigung wird der Wert in Zelle B2 abwechselnd auf 1 oder 0 gesetzt. Ein solcher Knopf gehört unbedingt in Ihre Sammlung. Er kann für alle möglichen Aktionen herhalten, respektive andere Aufgaben und Knopftexte bekommen, und ist natürlich viel einfacher (in Bezug auf Aufwand und Resultat!), als der Ein/Aus-Schalter, den wir eingangs in diesem Kapitel erzeugt und gestaltet haben, erfüllt aber den gleichen Zweck!

Die Funktionen sind gesetzt, jetzt geht es nur noch darum, den Knopf sauber anzunähen: Den nun wirklich unsichtbaren Knopf genau über Zelle A1 platzieren (siehe Abb. F-2.20), Rechenblattrahmen und Zelle auf transparente Füllung setzen und das Zellgitter für den Druck wie auch für den Bildschirm deaktivieren. Dann den Rahmen so verkleinern, dass nur noch die Zellen A1:A3 sichtbar sind. In Abb. F-2.21 haben wir die ganze Anordnung dupliziert, um die Aktion zu verdeutlichen. Auf dem linken Knopf muss «Zeigen» angeklickt werden, A1 ist leer. Auf dem rechten Knopf ist «Verstecken» anzuklicken, damit der Knopf in Zelle A1 verschwindet. Noch zum Schluss: Falls der «Zeigen/Verstecken»-Knopf ganz woanders im Layout stehen soll, kann er selbstverständlich in einem eigenen Rechenblatt und in einer kleineren Zelle stehen (wie in Abb. F-2.22 – dann aber die Referenzen wieder überprüfen/anpassen!). Was nun der Knopf «Weg damit!» selbst alles auslösen kann, wird im übernächsten Abschnitt «Löschen, aber gezielt» beschrieben.

Als dritte Option, einen Knopf zum Verschwinden respektive Erscheinen zu bringen: Platzieren Sie einen Knopf in ein Rechenblatt, das in keinem Layout vorhanden ist – also nur im Inventar steht. Dann braucht es im Layout, im sichtbaren Rechenblatt, die Referenz auf die entsprechende Zelle. Das funktioniert im Grunde genau gleich, wie wenn Sie einen Textbaustein oder eine Adresse aus einem Rechenblatt holen, das als Datenbank dient (siehe auch Kapitel 2, Serienbriefe ab Seite 90).

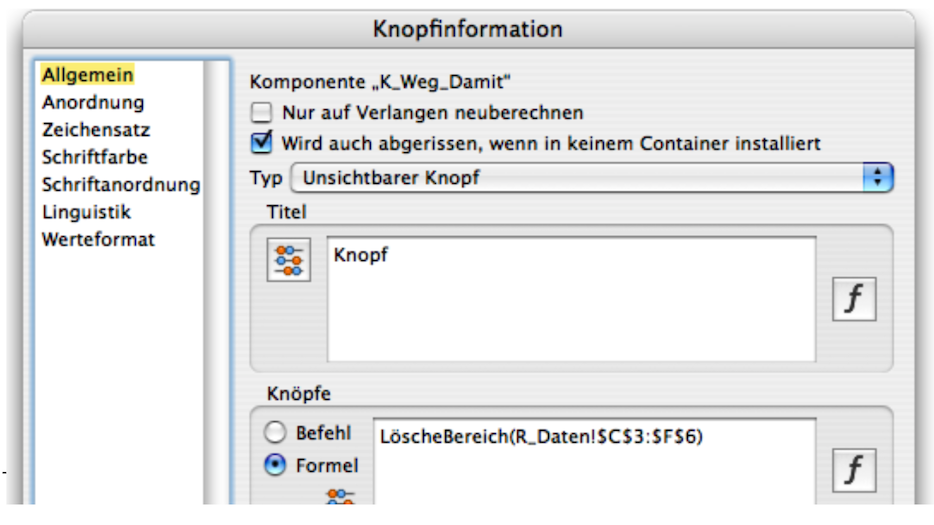

Aber Achtung. Wenn Sie solche Referenzen erzeugen, muss beim Knopf in der Tafel «Allgemein» unbedingt die Option ausgewählt sein «Wird auch abgerissen, wenn in keinem Container installiert» (siehe Abb. F-2.23). Sonst kann es wirklich zu einem verschwundenen Knopf kommen – aber unfreiwillig …

Nachdem Sie jetzt den Knopf «Weg damit!» erzeugt haben, soll auch aufgezeigt werden, wie und was damit alles gelöscht werden kann – schließlich soll es ein Löschknopf sein, der bestimmte Bereiche in einem Rechenblatt auf Wunsch löscht. Die einfachste Lösung: Im Knopf unter «Allgemein ➝ Knöpfe» ist «Formel» angeklickt (vergleiche auch Abb. F-2.23) und im Formelfeld steht:

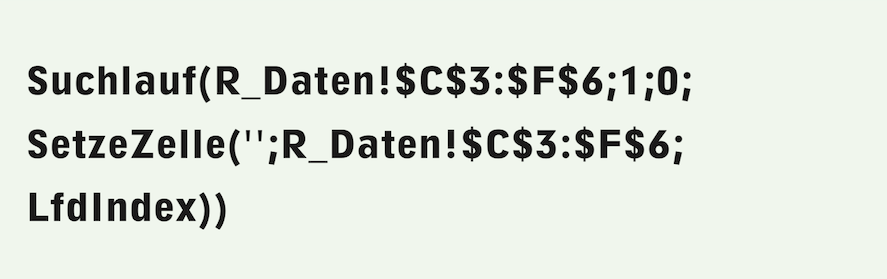

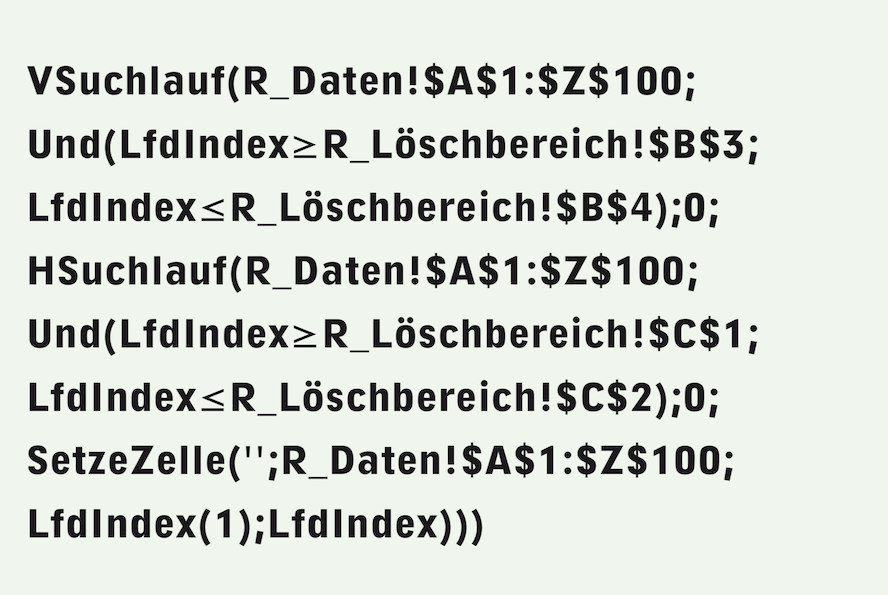

Es versteht sich von selbst, dass im Inventar ein Rechenblatt mit dem Namen «R_Daten» vorhanden sein muss und der Bereich, der mittels Knopfdruck gelöscht werden soll, die Zellen C3:F6 umfasst. Die oben beschriebene Löschfunktion lässt sich auch ohne Power Functions realisieren, in diesem Fall mit einem relativ einfachen Suchlauf (siehe Formel F-2.12). Trotzdem geben wir der vorherigen, leichter lesbaren Formel mit der Funktion «LöscheBereich» den Vorzug.

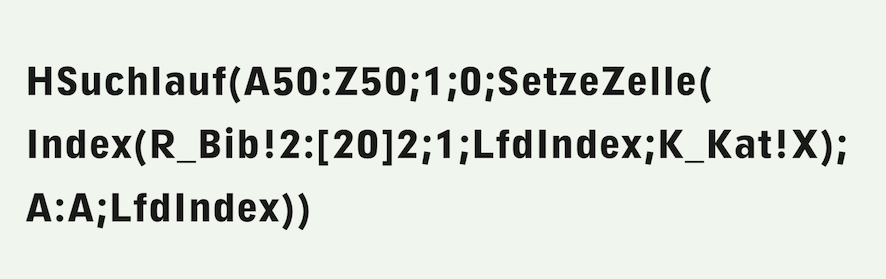

Und im nächsten Beispielschritt wird klar, dass die Zusatzfunktionen wie Power Functions und MetaFormeln für alle, die häufig mit Formeln in Tabellen arbeiten, eigentlich unabdingbar sind! Im Suchlauf wird der angegebene Bereich Zelle für Zelle abgesucht und mit dem SetzeZelle-Befehl gelöscht.

Nicht immer ist ein Löschbereich fix definierbar. Manchmal müssen die Grenzen des Bereichs auch variabel gehalten werden, z. B. mit einer Eingabemöglichkeit. Dazu braucht es in einem Rechenblatt ein paar Vorgaben, auf die sich der Löschknopf dann beziehen kann. Legen Sie der Einfachheit halber ein neues Rechenblatt an, nennen wir es «R_Löschbereich» (siehe Abb. F-2.24). Selbstverständlich können die in der Folge beschriebenen Funktionen auch in einem anderen schon vorhandenen Rechenblatt stehen.

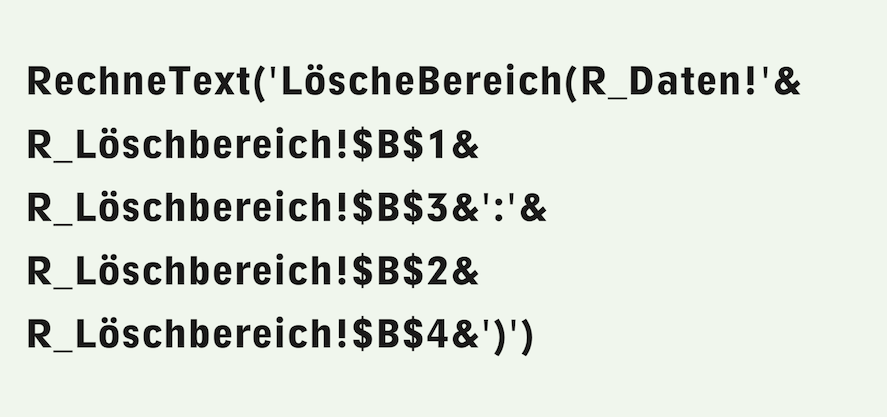

Mit der Eingabe eines Buchstabens in B1 und B2 werden die Spalten und mit der Eingabe einer Zahl in B3 und B4 werden die Zeilen des zu löschenden Bereichs eingegeben – gemäß den Erläuterungstexten in Spalte A. Diese Eingaben werden dann in der Löschformel verwendet. Das ist aber nicht ganz einfach, da ein Bereich in einer Formel normalerweise nicht mit variablen Referenzen definiert werden kann. Diesmal helfen die MetaFormel-Funktionen, gemeinsam mit Martin’s Power Functions!

Im Formelfeld des Löschknopfes («Knopfinformation ➝ Allgemein ➝ Knöpfe/Formel») muss dann die Formel F-2.13 eingegeben werden, mit der RagTime den eingegebenen Bereich errechnet und die Löschfunktion ausführt. Interessant ist, dass hier erst mal der Bereich aus den eingegebenen Werten als Text zusammengestellt wird. Dieser Text wird dann mit der MetaFormel-Funktion «RechneText» als Formel interpretiert und berechnet. In der so zusammengesetzten Formel wird die bereits bekannte Power Function «LöscheBereich» verwendet. Dank der Verwendung der beiden RagTime-Zusätze ist die Formel F-2.13 recht gut lesbar. Damit ist die Anordnung fertig!

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass in diesem Buch von der Verfügbarkeit von PowerFunctions und MetaFormel-Funktionen ausgegangen wird. Diese kleinen Zusatzprogramme erweitern den Funktionsbereich von RagTime in vielerlei Hinsicht. Für alle, die viel mit Formeln und Funktionen arbeiten, sind sie ein Muss. Die oben beschriebene Löschfunktion lässt sich zwar auch ohne Power Functions und MetaFormel-Funktionen realisieren. Wer aber nicht sehr gut mit Suchläufen vertraut ist, verzichtet besser auf solche „Turnübungen“ – weil die Interpretation der entsprechenden Formeln damit „im Dunkeln“ bleiben. Das im Folgenden beschriebene Vorgehen und die dabei verwendete Formel sind einerseits eine gute Illustration der Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Power Functions, anderseits aber auch für die Verschachtelung von Suchlauffunktionen. Diese werden im Kapitel „Formeln Folge 3: In vollem Lauf“ erläutert.

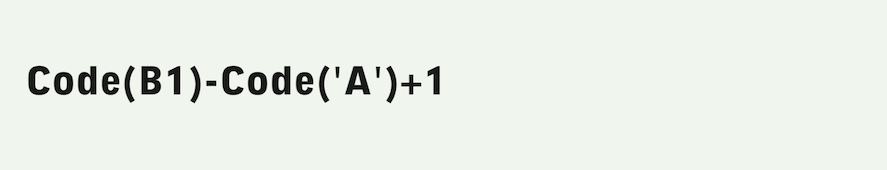

Ohne Power Functions braucht es viel mehr Power! Als erstes müssen die in Buchstaben angegeben Spalten, die den zu löschenden Bereich begrenzen, in einen numerischen Spaltenindex umgerechnet werden, also C=3, F=6. Wir wollen das Beispiel nicht unnötig kompliziert machen und beschränken uns dabei auf eine Formel, die nur die Spalten A-Z und die Zeilen 1-100 behandeln kann, also keine Spaltenadressen mit mehr als einem Buchstaben. Setzen Sie folgende Formel in Zelle C1 des Rechenblatts «R_Löschbereich»:

Vom Code des eingegebenen Buchstabens wird der Code des Buchstabens «A» abgezogen. Um 1 erhöht ergibt sich der numerische Index zur mit dem Buchstaben angegebenen Spalte. Die Formel müssen Sie noch in die Zelle C2 kopieren. Das war noch einfach. Der Löschbefehl für den Knopf wird dagegen recht kompliziert. Das Formelfenster der Knopfinformation lässt sich leider nicht vergrößern. Testen Sie komplexe Formeln, die Sie einem Knopf zuordnen wollen, erst mal in einem Rechenblatt, am besten in einem neuen. Auf diese Weise lauten alle Referenzen so, wie sie dann lauten müssen, wenn Sie die getestete Formel in den Knopf übertragen wollen. Die Testformel im Rechenblatt müssen Sie aber nach der Übertragung in den Knopf löschen, denn sonst wird sie auch weiterhin ausgeführt, nicht nur auf Knopfdruck, und Sie wundern sich, was eigentlich genau abläuft. Um danach an der Formel Korrekturen anzubringen, müssen Sie diese aber wieder zurück in das Test-Rechenblatt übertragen. Wenn Sie fertig getestet haben, können Sie dieses zusätzliche Rechenblatt wieder löschen.

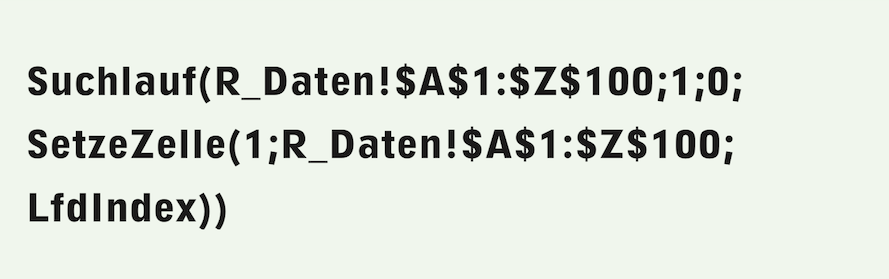

Um nicht nur die Syntax der Formel zu prüfen, sondern sie auch wirklich zu testen, empfiehlt es sich, einen zweiten Knopf anzulegen, mit dem Sie den Testbereich füllen können. Diesem Knopf geben Sie den Titel «Füllen» und die Formel F-2.15 die ja für diesen Zweck keine variablen Bereichsgrenzen haben muss.

Zur Formel für die Löschtaste (Formel F-2.16): Ein äußerer vertikaler Suchlauf geht den Bereich A1:Z100 Zeile für Zeile durch. Nur für die Zeilen, die innerhalb des angegebenen Bereichs liegen, wird der innere, horizontale Suchlauf ausgeführt, der seinerseits die betreffende Zeile von Spalte A bis Spalte Z durchläuft. Nur für die Spalten, die im angegebenen Bereich liegen, wird dann der SetzeZelle-Befehl ausgeführt, der die Zeile der zu löschenden Zelle mit dem laufenden Index des äußeren (vertikalen) Suchlaufs adressiert, und die Spalte mit dem laufenden Index des inneren (horizontalen) Suchlaufs.

Mehr zu den Suchlauffunktionen und deren enorme Leistungsfähigkeiten erfahren Sie in Kapitel „Formeln Folge 3: In vollem Lauf“.

Der Vergleich der Formeln Formel F-2.13 und Formel F-2.16 wird wohl auch die sparsamsten RagTime-Benutzer von der Zweckmäßigkeit der Zusätze Martin's Power Functions und MetaFormel-Funktionen überzeugen. Die Investition macht sich wirklich rasch bezahlt, wenn Sie mit Formeln arbeiten.

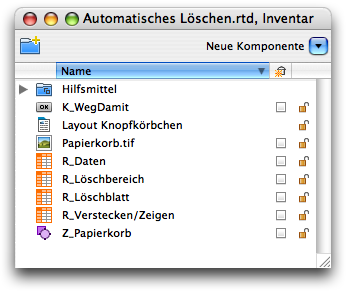

Bei der Arbeit konzentrieren wir uns immer wieder auf einzelne Schritte. Dabei geht der Überblick leicht verloren. Darum noch einmal ein Blick auf das Inventar (siehe Abb. F-2.25).

Die einzelnen Schachtelungsebenen und Formel-Referenzen können ganz schön verwirren. Wir haben also im Inventar einen Knopf, der mit «K_WegDamit» benannt ist. Diesem Knopf ist das Bild «Papierkorb.tif» zugeordnet, das mit dem gelben Hintergrundfeld und dem grafischen Text in der Zeichnungskomponente «Z_Papierkorb» zusammengefügt ist. Der gesamte Knopf ist im Rechenblatt «R_Löschblatt» eingefügt. Dort stehen auch die Referenzen, die den Knopf sichtbar/unsichtbar machen. Die Steuerung dazu ist im Rechenblatt «R_Verstecken/Zeigen» in der entsprechenden Formel zu finden. Die eigentliche Löschfunktion in Formel F-2.13 bezieht sich auf die Rechenblätter «R_Daten» – in welchem bestimmte Bereiche auf Wunsch gelöscht werden sollen – und «R_Löschbereich» – das zur Eingabe für individuell zu löschende Bereiche dient. Auch das ist ein Knopf, den Sie in Ihre Knopfsammlung legen sollten, damit Sie ihn bei passender Gelegenheit verwenden können.

Dieses Kapitel wäre unvollständig, ohne ein Beispiel mit einem Einblendmenü-Knopf. Statt der in Abb. F-2.4 gezeigten Radioknöpfe hätte, wie bereits dort erwähnt, auch ein Knopf vom Typ «Einblendmenü» verwendet werden können. Radioknöpfe benötigen im Layout mehr Platz, haben aber den Vorteil, dass immer alle möglichen Optionen sichtbar sind. Das Einblendmenü (siehe Abb. F-2.26, Mac bzw. Abb. F-2.27, Win) zeigt dagegen immer nur die aktuelle Auswahl (links), außer wenn es aufgeklappt wird (rechts).

Besonders interessant ist die Möglichkeit, Einblendmenüs quasi zu verschachteln. Wozu wird das gebraucht? Um erst eine Grobauswahl treffen zu können, und dann die Feinauswahl. Wir wollen zuerst den zweidimensionalen Fall betrachten: Mit einem ersten Einblendmenü soll zwischen mehreren Artikeln ausgewählt werden, mit einem zweiten zwischen verschiedenen Ausführungen des mit dem ersten gewählten Artikels.

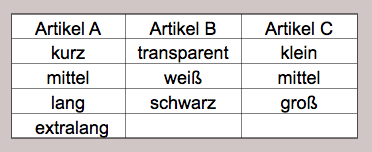

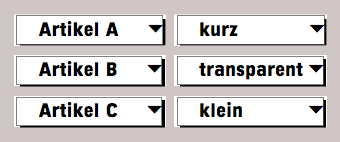

Der Einfachheit halber erstellen wir ein Rechenblatt «R_Artikel», in welchem in Zeile 1 die Artikel A, B und C aufgeführt sind, und in den darunter liegenden Zellen jeweils die Ausführungsvarianten des betreffenden Artikels (siehe Abb. F-2.28).

Mit einem ersten Einblendmenü wollen wir zwischen den drei Artikeln auswählen. Im zweiten sollen dann automatisch die Ausführungsvarianten des gewählten Artikels zur Auswahl angeboten werden. Im ersten Einblendmenü geben wir deshalb im Feld «Titel» die folgende einfache Formel ein:

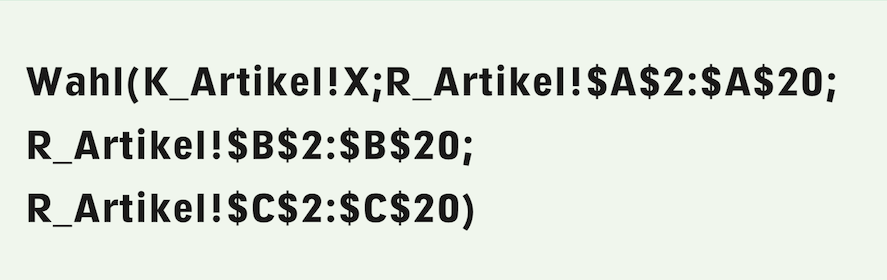

Damit stellt das erste Einblendmenü die in Zeile 1 des Rechenblatts aufgeführten Artikel zur Wahl. Für den Titel des zweiten Einblendmenüs können wir für diesen relativ einfachen Fall in der Formel die recht unbekannte Funktion «Wahl» verwenden.

Ihr erstes Argument ist der Index, mit dem aus der nachfolgenden Argumentenliste der anzuwendende Bereich ausgewählt wird. In diesem Fall wird der Index vom ersten Auswahlmenü geliefert. Damit passt sich das zweite Einblendmenü automatisch der mit dem ersten getroffenen Wahl des Artikels an (siehe Formel F-2.18 und Abb. F-2.29).

In Abb. F-2.29 ist links das erste Einblendmenü in allen drei Stellungen gezeigt und rechts daneben das zweite Einblendmenü mit der entsprechend angebotenen Auswahl, bzw. deren erster Zeile. Diese Anordnung können Sie verwenden, um Autoren mit Ihren Werken zur Auswahl anzubieten, oder Filmtitel mit den Schauspielern, oder…. Die Grenzen sind dabei nicht die Anwendungsgebiete, sondern vielmehr die Komplexität der Formel für den zweiten Knopf. Schon für eine private Bibliothek (im Beispiel mit Autoren und Werken) wäre die Anzahl der Bereiche in der Wahl-Funktion viel zu groß, um auch nur einigermaßen überblickbar zu sein.

Eine Zwischenbemerkung aber noch zur Komponentenbezeichnung im Inventar: Die Versuchung ist groß, sowohl das Rechenblatt als auch den Knopf für das erste Einblendmenü einfach «Artikel» zu nennen. Davor warnen wir dringend! Im ersten Anlauf scheint es zwar zu funktionieren. Aber wenn Sie die Formel für den Titel des zweiten Einblendmenüs anschließend anzupassen versuchen, z. B. weil bei einem der Artikel mehr Ausführungsarten vorkommen als anfänglich angenommen, dann wird RagTime die Änderung nicht akzeptieren, weil die referierten Komponenten gleichen Namens nicht auseinander gehalten werden können. Deshalb verwenden wir «R_Artikel» und «K_Artikel».

Die Formel mit der Wahl-Funktion ist zwar sehr elegant, aber für komplexere Fälle, wie bereits erwähnt, ziemlich unbrauchbar. Deshalb hier noch eine allgemeinere Lösung: Definieren Sie ein neues Rechenblatt «R_Ausführung». In Spalte A sollen die Ausführungsarten des mit dem ersten Einblendmenü ausgewählten Artikels zu stehen kommen. Sie werden mit folgender Formel in Zelle B1 dieses Rechenblatts aus dem Rechenblatt «R_Artikel» übernommen:

Die Formel sucht einen Bereich im Rechenblatt «R_Artikel» ab, der bei Spalte A beginnt, aber natürlich nicht unbedingt in Spalte Z enden muss. Diese rechte Bereichsgrenze muss alle mit Artikeln ausgefüllten Spalten einschließen. Mit der Bedingung «LfdIndex>1» wird die Kopfzeile, also der Artikelnamen, durch den Suchlauf übersprungen. Die SetzeZelle-Funktion entnimmt den einzusetzenden Wert aus der laufenden Zeile des Suchlaufs aus der Spalte, die durch die mit dem ersten Einblendmenü getroffenen Artikelwahl bestimmt ist. Eingesetzt wird dieser Wert in Spalte A, jedoch um eine Zeile höher, da ja hier die Kopfzeile mit dem Artikel entfällt. Der Suchlauf hat noch ein Abbruchkriterium, das hier mit 20 angenommen ist, also mit 19 möglichen Ausführungsarten eines Artikels. Die Formel für den zweiten Knopf lautet nun, anstatt wie in Formel F-2.18, viel einfacher und allgemeiner:

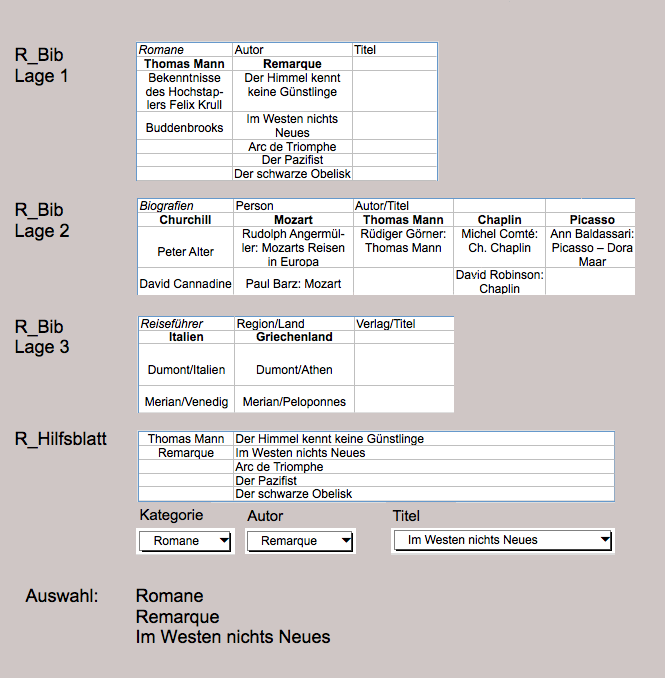

Möchten Sie Ihre Bücher noch nach Sachbüchern, Romanen, Biografien, Reiseführern und geografischen Werken etc. unterscheiden? Wir gehen vom Rechenblatt «R_Bib» aus, in dem Sie Ihre Bücher erfasst haben. In Lage 1 sind alle Sachbücher, in Lage 2 die Romane erfasst, usw., pro Kategorie je eine Lage. Bei der Erfassung merken wir, dass Romane am besten pro Autor erfasst werden, Sachbücher dagegen besser nach Sachgebiet, Reiseführer und geografische Werke nach Land. Wir wollen uns hier nicht als Bibliothek-Sachverständige aufspielen. Es geht nur darum, ein illustratives Beispiel zu verwenden. Siehe dazu die Übersicht in Abb. F-2.30.

- Tipp:

-

Mit dem Beispiel der Buchtitelverwaltung begeben wir uns schon eher in die hohe Schule der Formelkünstler. Ganz klar, solche Berechnungen erfordern schon einige Stunden Konzentration. Doch das Ergebnis kann viele Jahre Freude machen bzw. die Arbeit erleichtern.

In jeder Lage setzen Sie in Zelle A1 die Kategoriebezeichnung, also «Romane», «Sachbücher», etc., in Zelle B1 fügen Sie das zweite Kriterium ein, nach dem bei dieser Kategorie unterschieden wird, also bei den Romanen «Autor», bei den Biografien «Person», und in Zelle C1 das Kriterium für die dritte Wahl, also bei den Romanen «Titel», bei den Biografien «Autor/Titel». In den folgenden Formeln wollen wir davon ausgehen, dass das Rechenblatt «R_Bib» 20 Kategorien (Lagen) umfasst, in den einzelnen Lagen die Spalten nicht weiter als bis zur Spalte Z benützt werden und die längste Spalte bis Zeile 30 ausgefüllt ist.

Legen Sie ein Rechenblatt «R_Hilfsblatt» an. In seiner Spalte A sollen die Werte für das zweite Einblendmenü stehen, die der Zeile 2 der durch das erste Einblendmenü gewählten Lage des Rechenblatts «R_Bib» entnommen werden. In Spalte B in analoger Weise die Werte für das das dritte Einblendmenü entsprechend der Wahl mit dem ersten und zweiten Einblendmenü.

Hier die Formeln, mit denen diese Hilfstabellen erstellt werden. Die Formel, mit der in Spalte A die Titel für das zweite Kriterium eingefügt werden, steht in Zelle C1 – die Wahl dieser Zelle ist völlig bedeutungslos – und lautet:

Der Suchbereich ist in diesem Fall rein hypothetisch – die Zellen in diesem Bereich sind nicht von Belang. Er begrenzt den Suchlauf entsprechend der Aufgabenstellung auf die Spalten A:Z. Die Zeile 50 wurde gewählt, weil sie außerhalb des interessierenden Bereichs liegt. Mit Zeile 1 würde sich ein Fehler vom Typ «CIRC!» ergeben, weil im Suchlauf Werte in den Bereich eingesetzt würden, der als Suchbereich definiert ist.

Der Zielbereich für den SetzeZelle-Befehl ist die Spalte A des Hilfsblatts, adressiert mit dem laufenden Index des Suchlaufs. Der eingesetzte Wert wird mit der Index-Funktion der Zeile 2 des Rechenblatts «R_Bib» entnommen. Der Zeilenindex ist 1, da ja nur diese Zeile in Frage kommt. Der Spaltenindex entspricht dem LfdIndex des Suchlaufs. Die Lage wird durch die Wahl mit dem ersten Einblendmenü gegeben.

In ähnlicher Weise werden mit einer zweiten Formel in Zelle C2 – die Wahl der Zelle ist ebenfalls bedeutungslos – die Werte in Spalte B eingetragen:

Gemäß Aufgabenstellung sind aus dem Rechenblatt «R_Bib» Werte aus den Zeilen 3:30 zu entnehmen. Diese Zeilenindizes werden als Grenzen für den ebenfalls hypothetischen Suchbereich übernommen. Der einzusetzende Wert dem Bereich «A3:[20]Z30» des Rechenblatts «R_Bib» entnommen, Zeilenindex gemäß dem LfdIndex des Suchlaufs, Spaltenindex gemäß Wahl mit dem zweiten Einblendmenü und Lage gemäß Wahl mit dem ersten Einblendmenü.

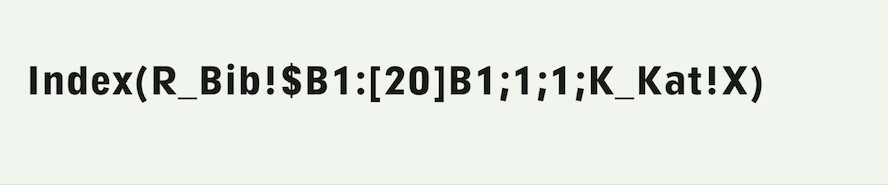

Die Formeln für die Titel des Einblendmenüs 2 lautet nun ganz einfach:

und diejenige für das dritte Einblendmenü analog für Spalte B statt A.

Damit wir wissen, was mit welchem Einblendmenü ausgewählt wird, schreiben wir diese mit grafischen Texten an. Das erste Einblendmenü heißt fest «Kategorie», die beiden anderen hängen von der Wahl der Kategorie ab. Die Formel für den Text für das zweite Einblendmenü lautet:

und diejenige für das dritte analog, mit Bereichsreferenz zu Spalte C statt B. Die ganze Anordnung wird in Abb. F-2.30 illustriert.

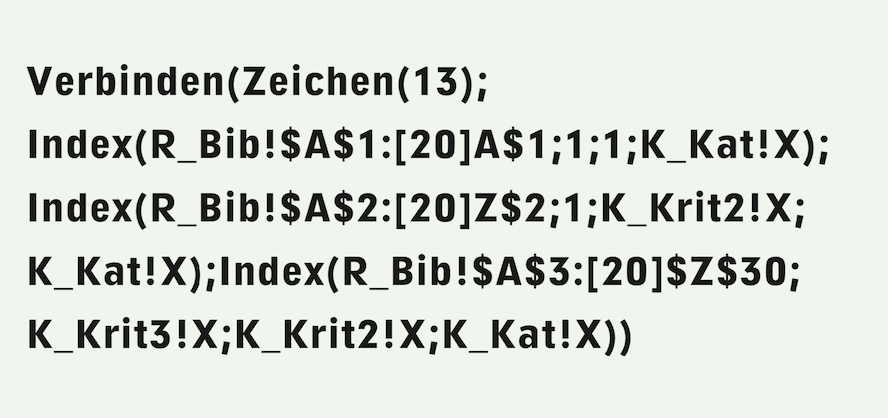

Zu guter Letzt lassen wir uns die getroffene Auswahl auch noch anzeigen. Für einen grafischen Text geben wir diese Formel ein:

Mit der Verbinden-Funktion werden die gewählten Texte aneinander gereiht, die mit der Index-Funktion aus dem Rechenblatt «R_Bib» geholt werden. Als Indizes dienen dabei die Werte, die von den drei Einblendmenü-Knöpfen geliefert werden.

Damit haben Sie wieder einen Knopf mehr für die Sammlung. Gerade bei Knöpfen lohnt es sich, alle möglichen greifbaren Vorlagen und Formulare zu untersuchen, die Formeln zu öffnen und zu prüfen, wie sie für die eigenen Bedürfnisse geändert und genutzt werden können.

Werden Sie zum Knopf-Sammler und kreieren Sie Ihre eigenen Knöpfe, die Sie dann auch anderen RagTime-Benützern via RagTime-Expertenseiten zur Verfügung stellen können.

Auf den Webseiten von RagTime, des Pumera-Verlages und von anderen Quellen (siehe Anhang in diesem Buch) gibt es immer wieder interessante Beispiele zu entdecken. Was gibt es Schöneres als ein Knopf, der passt und funktioniert.