4 Das darf sich sehen lassen

Wie RagTime die erarbeiteten Texte, Tabellen, Diagramme und Layouts überzeugend präsentiert, zeigt sich dort am besten, wo Präsentationen zum Tagesgeschäft gehören: Bei einem Marktforschungsinstitut. Hier wird erneut deutlich: Die Vielfalt von RagTime lässt sich kaum in Standardkategorien einordnen. Machen Sie am Schluss für sich selbst eine Meinungsforschung: Bewerten Sie Ihre beste Präsentation mit RagTime.

Im Markt- und Meinungsforschungsinstitut MFA wird der Aufbereitung und Präsentation der Daten genauso viel Bedeutung beigemessen, wie der Erhebung und der Analyse. Statistiken sind nur eine Form der Darstellung, daneben sind es Schaubilder, um komplexe Sachverhalte klar zu machen und Trendentwicklungen zu verdeutlichen. Fragt man uns nach unserer Meinung, dann ist das genau die ideale Basis, um hier einige neue Seiten von RagTime zu präsentieren.

Weil das Präsentieren eine wichtige Aufgabe der MFA ist, widmen wir uns ausführlich den verschiedenen Darstellungsformen der Infografiken in RagTime. Unmöglich, alle darzustellen, aber darüber hinaus zeigen wir eine zusätzliche Form, die ganz ohne Infografikkomponente erstellt ist. Denn in RagTime kann jeder Container „berechenbar“ sein, oder umgekehrt jedes Rechenblatt eine freie Form aufweisen und damit zum Schaubild werden. Das können Stadtviertel sein, die Länder der Bundesrepublik Deutschland oder die Ackerflächen eines Landwirtschaftsbetriebes mit Erntestatistiken. Für die Darstellung sind keine Grenzen gesetzt. Daneben widmen wir uns der speziellen Präsentationsform «SlideTime». Das ist eine PowerPoint-Alternative für all diejenigen, denen das dauernde Drehen, Blinken, Schwenken und Umklappen zu viel wurde. Wir wollen beweisen, dass diese Form der «Diaschau» ihren eigenen Power hat.

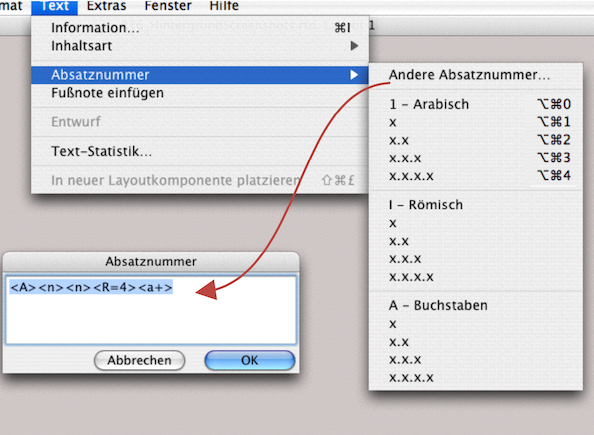

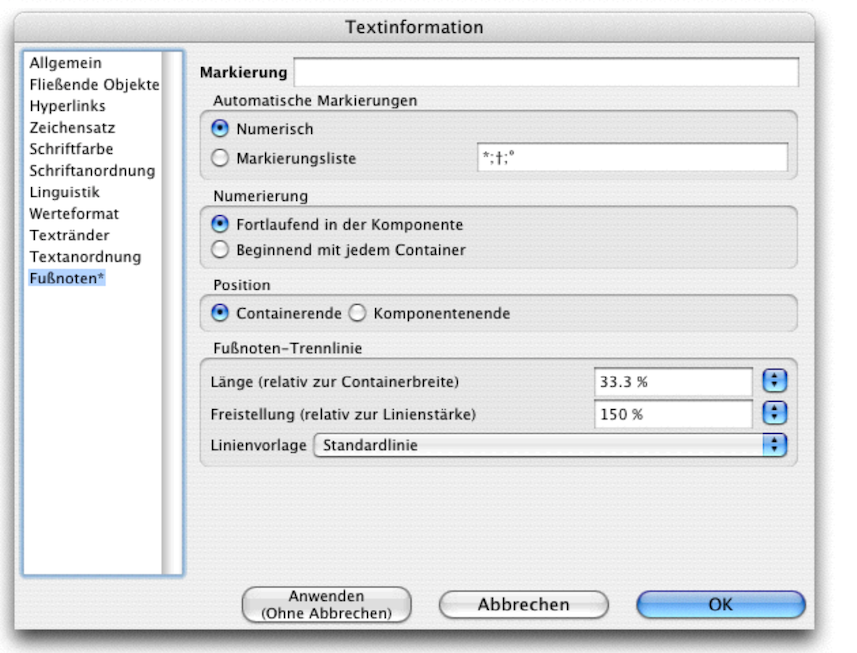

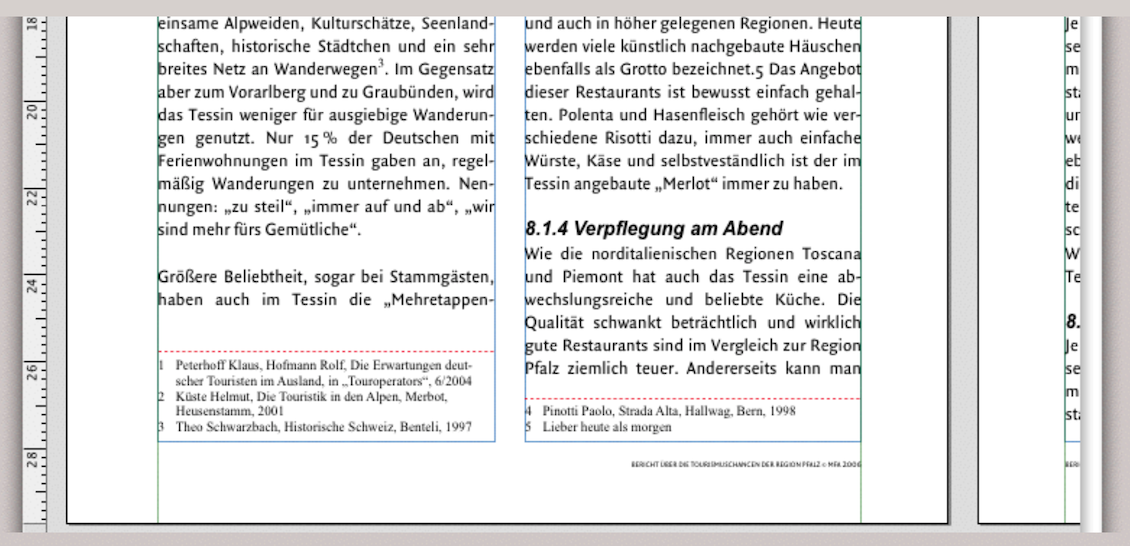

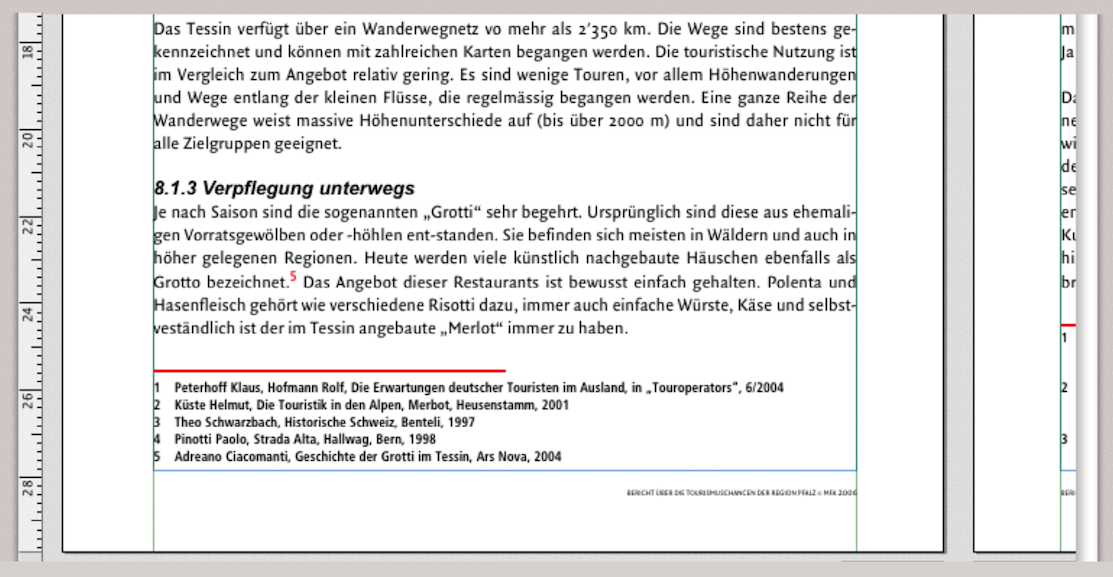

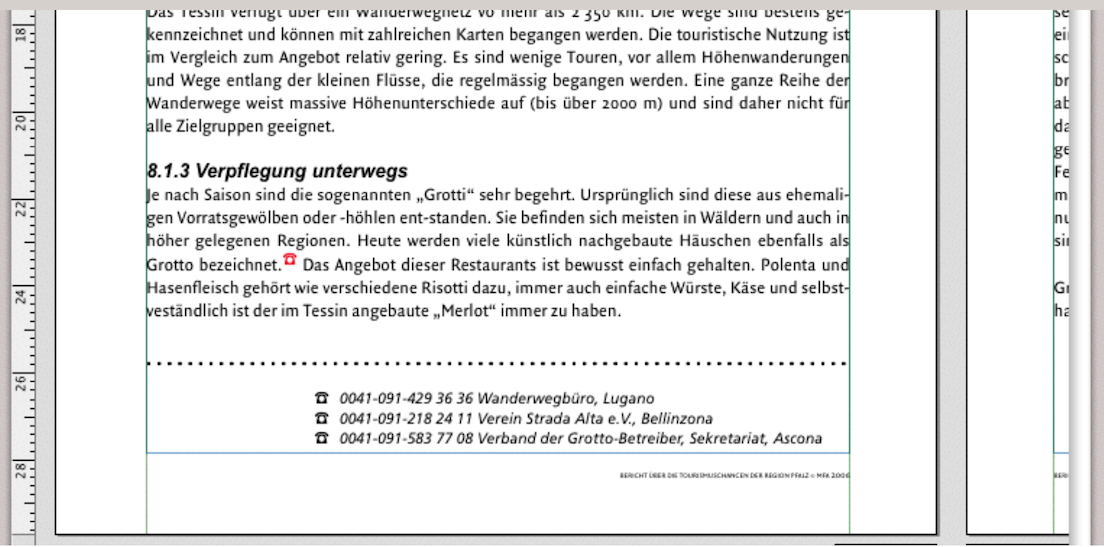

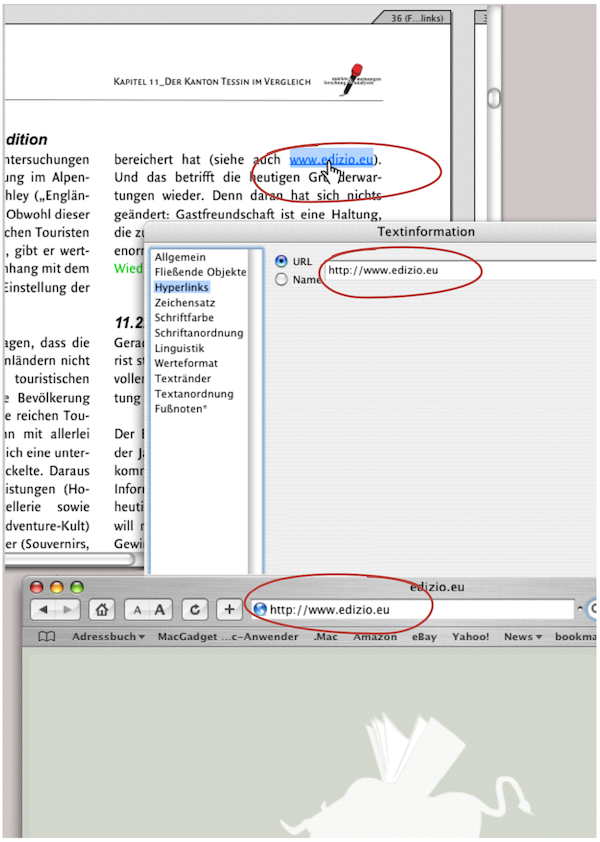

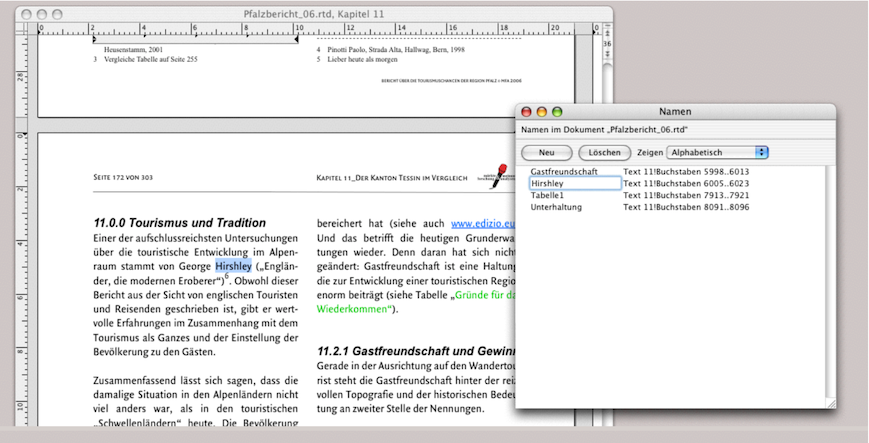

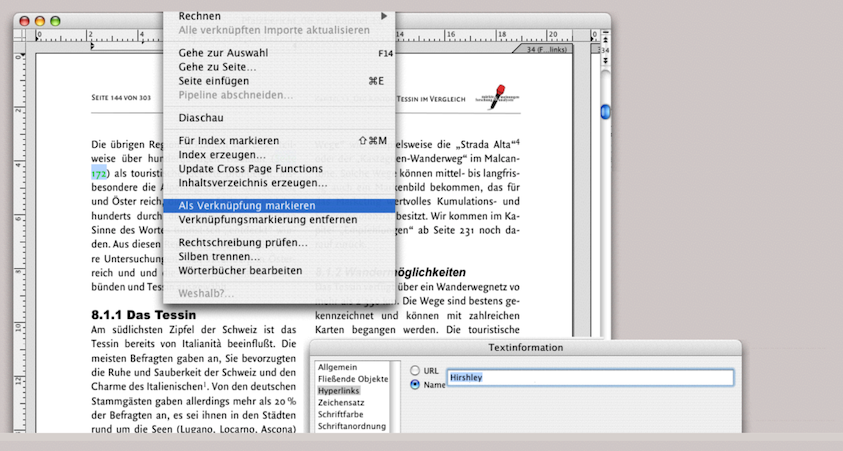

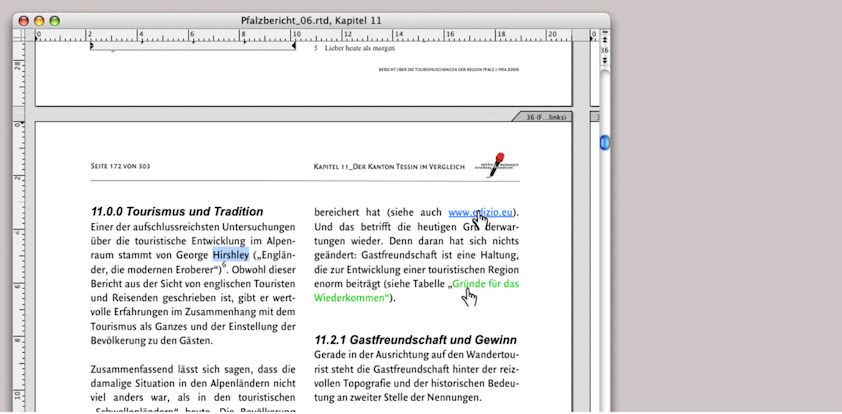

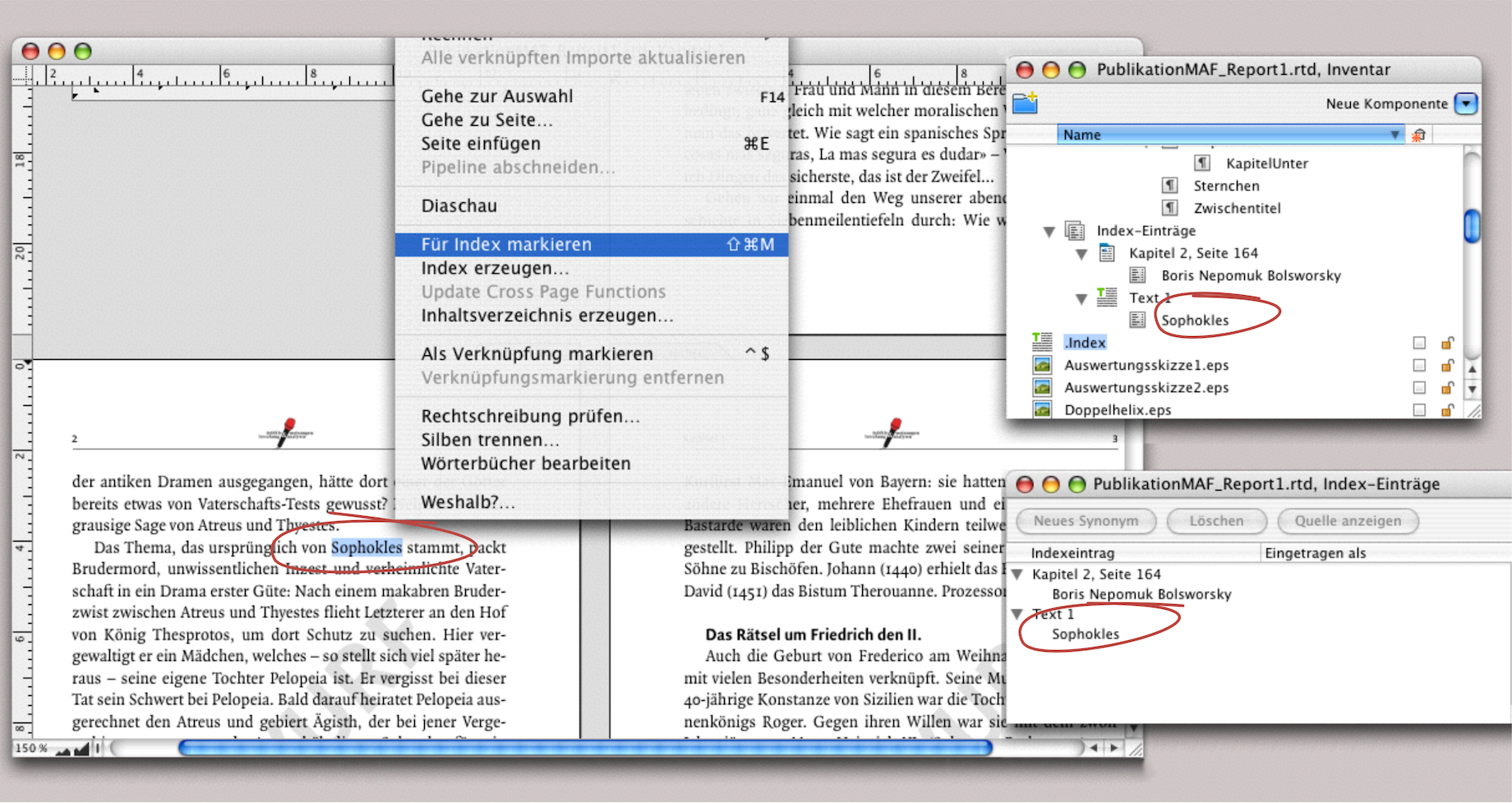

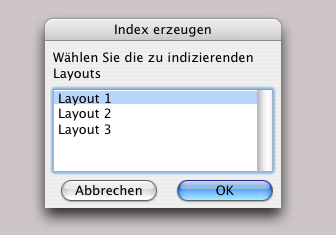

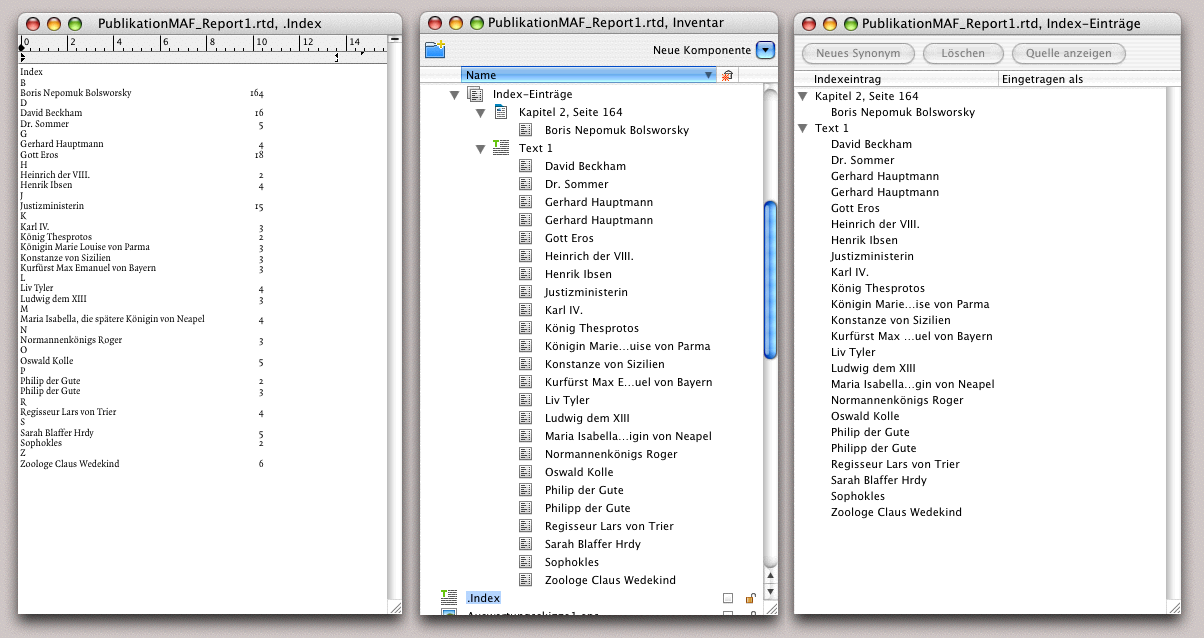

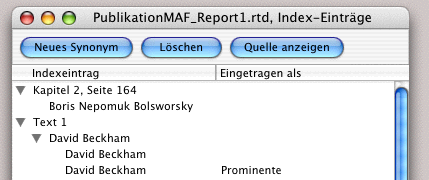

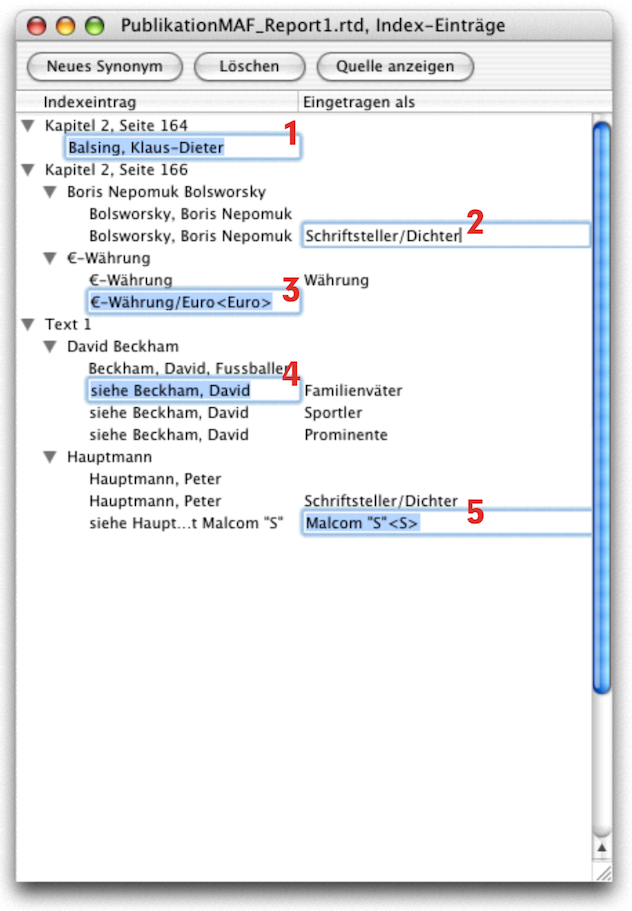

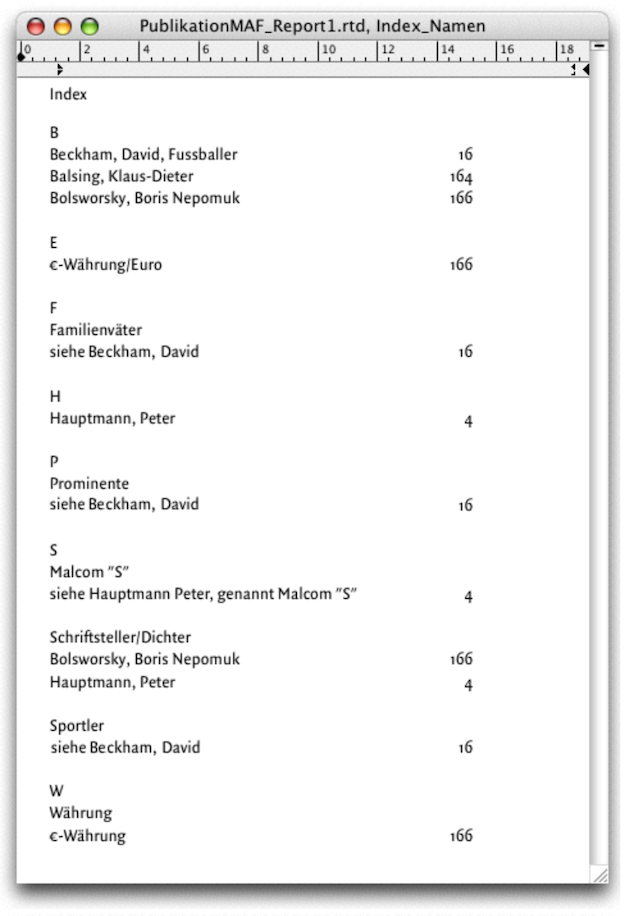

Im letzten Teil dieses Kapitels befassen wir uns mit umfangreicheren wissenschaftlichen Berichten. Da gehören automatische Kopfzeilen genauso dazu wie Fußnoten, das Inhaltsverzeichnis genauso wie ein Stichwort-Index, fortlaufende Nummerierung genauso wie Hyperlinks. Kurz: Alles was in dicken Dokumenten übersichtlich zu gliedern ist.

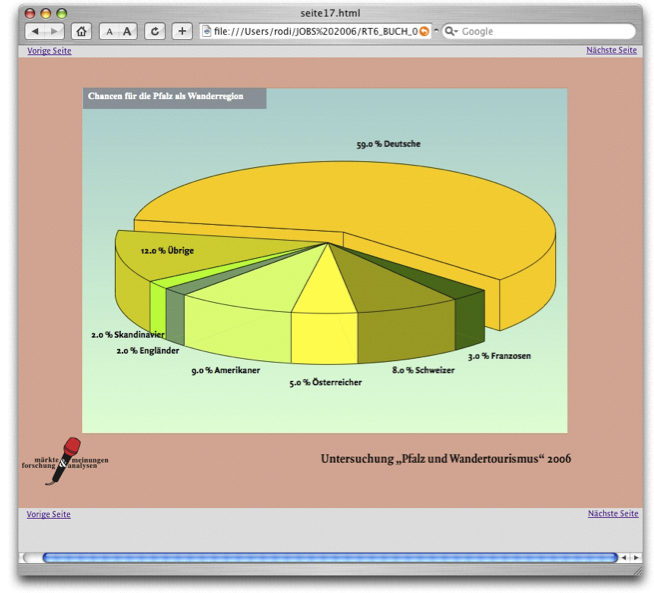

4.1 Wanderregionen 3-dimensional

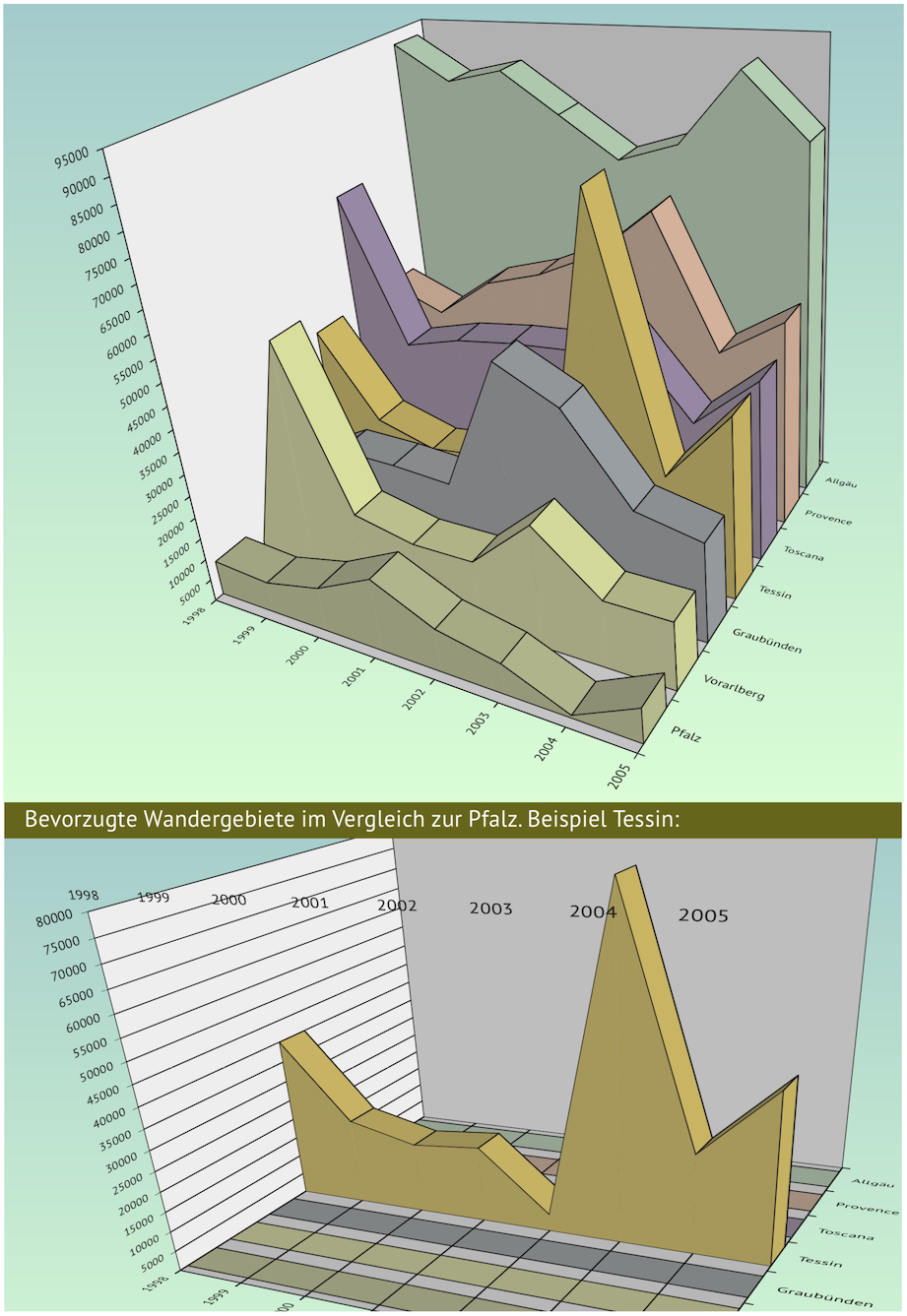

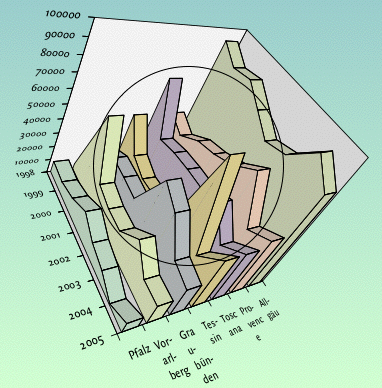

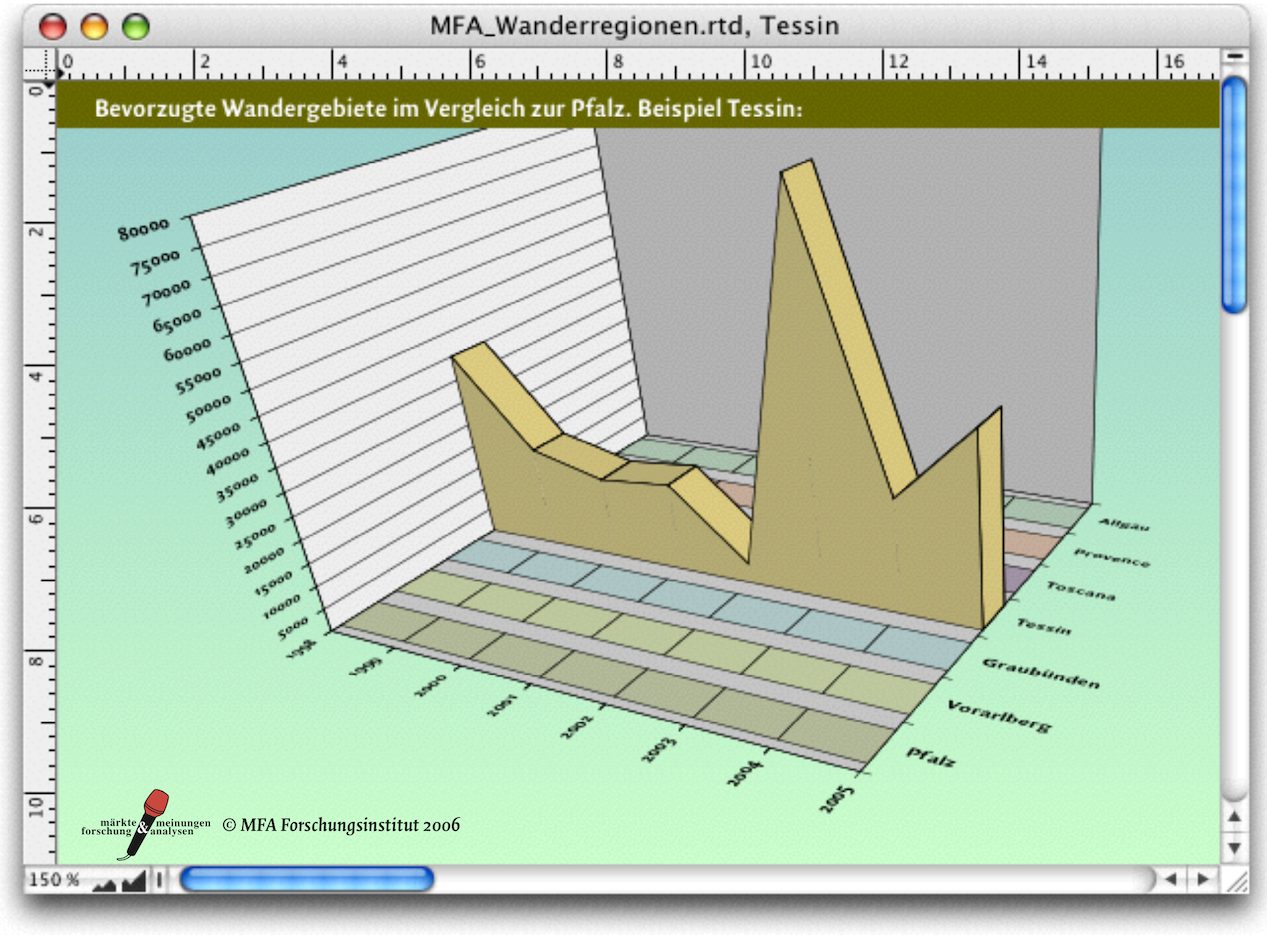

Eine der zahlreichen Untersuchungen der MFA befasste sich mit der Beliebtheit von Wanderregionen und deren Imageprofilen. Zunächst einmal führten quantitative Untersuchungen über regelmäßig wiederkehrende Gäste in einem Zeitraum von acht Jahren zu einer Vergleichsgrafik. Anschließend sollten die Regionen näher untersucht werden, insbesondere was markante Steigerungen oder „Einbrüche“ und deren Hintergründe betraf. Uns interessieren hier natürlich nicht in erster Linie die Wanderwege, Gasthöfe und Sehenswürdigkeiten, sondern das Aussehen der Infografiken in Abb. 4.2 und deren Aufbau.

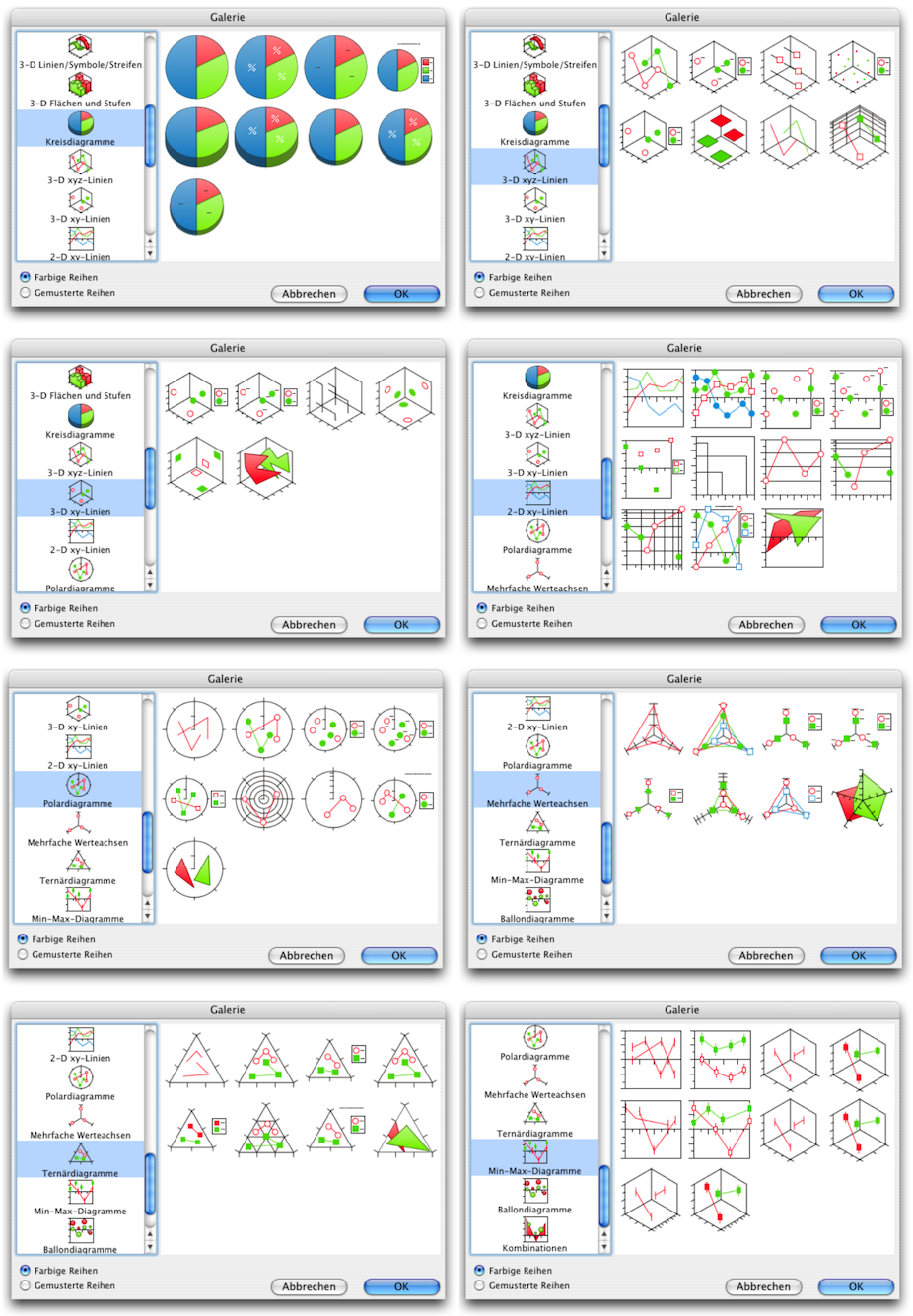

Unter Menü «Infografik ➝ Galerie» öffnet sich ein Fenster, wo Sie aus über 150 Standard-Diagrammarten auswählen können. Jede dieser Grafikarten bietet außerdem zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Ausgestaltung. Auf den Seiten 11 bis 13 sind die einzelnen Tafeln der Galerie abgebildet. Für die Wanderregionstatistik wurde das Flächendiagramm in 3-D ausgewählt.

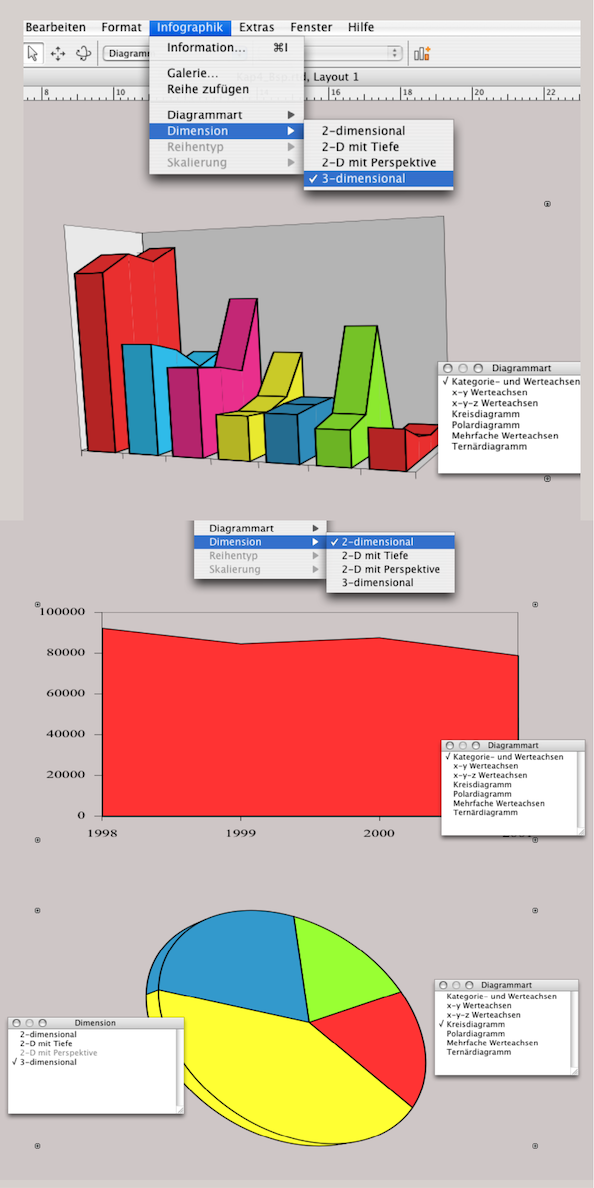

Wie bei allen anderen RagTime-Komponenten können Sie auch bei der Komponente Infografik entweder mit klaren Vorstellungen systematisch Ihre Infografik aufbauen oder intuitiv vorgehen, ausprobieren und nachträglich wieder verändern. In Abb. 4.3 ist jeweils der gleiche Dateninhalt mit anderen Diagrammarten umgesetzt. Unter «Infografik ➝ Diagrammart» und «Infografik ➝ Dimension» befinden sich zwei Abreißmenüs, mit denen Sie nachträglich Ihre Infografik in eine andere Darstellungsart verändern können. Die einzelnen Darstellungsarten sind nicht für alle Daten gleich gut geeignet. Es lohnt sich, auszuprobieren und sich dann auf eigene Standards festzulegen.

Wenn Sie zu den intuitiven „Ausprobierern“ gehören, müssen Sie sich spätestens bei Infografiken angewöhnen, mit «Sichern unter…» eine Arbeit unter anderem Namen zu speichern, um erst dann einen Schritt weiter zu gehen oder eine neue Variante auszuprobieren. Gerade beim Ändern der Diagrammart können sorgfältige Einstellungen von Farbe und Darstellung unwiderruflich verloren gehen. RagTime hat die Angewohnheit, beim Ändern der Diagrammart wieder Standardfarben (wie in Abb. 4.3) zuzuweisen und bei 3-D-Darstellungen zur Ausgangsposition zurückzukehren. Die Farben (hoffentlich als Füllvorlagen gespeichert) müssen dann einzeln wieder zugewiesen werden.

4.2 Ein 3-D-Flächendiagramm

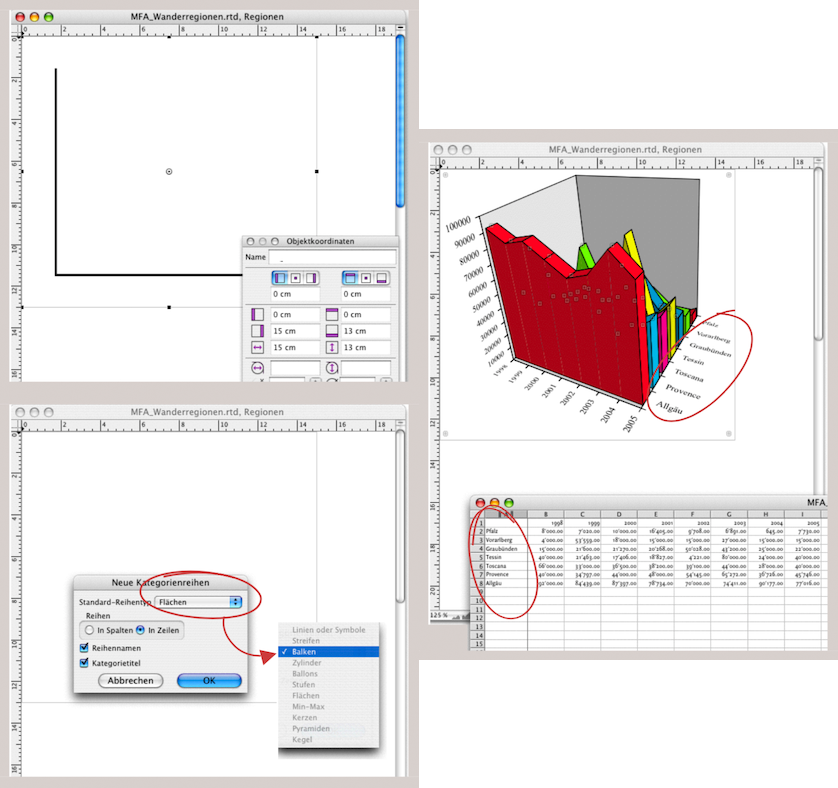

Nehmen wir uns nun die Infografik in Abb. 4.2 vor. Wir haben es da mit zwei Darstellungen der selben Daten zu tun. Im Rechenblatt sind sowohl die Grunddaten wie auch die fertigen Infografiken „eingepackt“. Das hat den Vorteil, dass Sie alle notwendigen Informationen immer beieinander haben. Auch wenn Sie das Rechenblatt in das Inventar eines anderen Dokumentes ziehen, kommen die übrigen Komponenten sofort mit. Gleichzeitig gibt diese Darstellung den sofortigen Überblick, wenn Sie in den Grunddaten etwas ändern müssen. Denn Sie sehen die Auswirkungen auf die Infografiken, die in den vereinigten Zellen ab K1 bzw. S1 eingefügt sind, im gleichen Fenster. In unserem Falle sind die Infografiken nicht direkt in den Zellen platziert, sondern befinden sich zusätzlich innerhalb einer Zeichnungskomponente. Das hat seinen Grund darin, dass wir noch nicht wissen, ob zusätzliche Text- oder Bildinformationen zur Infografik kommen sollen. Zum Beispiel Kommentare, Legenden oder Bilder. Mit Zeichnungskomponenten haben Sie den besseren Gestaltungsspielraum. So oder so, ob Sie nun die Infografiken direkt oder innerhalb einer Zeichnungskomponente ins Rechenblatt einfügen: Sie lässt sich mit einer Formelreferenz einfach in verschiedene Layouts holen. Zum Beispiel das eine Mal für eine Diaschau und ein anderes Mal für einen Bericht. Der Aufbau für diese erste Infografik ist jedenfalls weniger komplex als es auf den ersten Blick erscheinen mag.

- Tipp:

-

Die vielen Einstellmöglichkeiten in der Komponente Infografik sind im ersten Moment verwirrlich. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich bei dreidimensionalen Grafiken immer einen Würfel vorstellen. So haben Sie sechs Wände und 12 Achsen; und alle sind beschriftbar bzw. können mit Farben konfiguriert werden.

So fängt in RagTime fast jede Anleitung an. Wenn Sie das Inventar geöffnet haben, wählen Sie «Neue Komponente ➝ Zeichnung». Ziehen Sie in der Zeichnung mit Nullpunkt 0/0 einen Rahmen auf, ca. 15 x 13 cm, weisen Sie dem Rahmen die Komponente «Infografik» zu wie in Abb. 4.4 oben. Dann kopieren Sie von Ihrer Quelldatei die relevanten Daten – in unserem Fall vom Rechenblatt den Zellbereich A1:I8. Klicken Sie in die Infografikkomponente und wählen «Einsetzen» AV/•V. Jetzt können Sie in einem kleinen Fenster auswählen, wie die Zeilen bzw. Spalten in die Infografik eingefügt werden sollen. Und gleichzeitig können Sie über ein Auswahlmenü die Diagrammart – für unsere Beispiel «Balken» – wählen. Nach der Bestätigung mit «OK» erscheint bereits die Infografik wie in Abb. 4.4 unten.

4.2.1 Die Reihen verändern

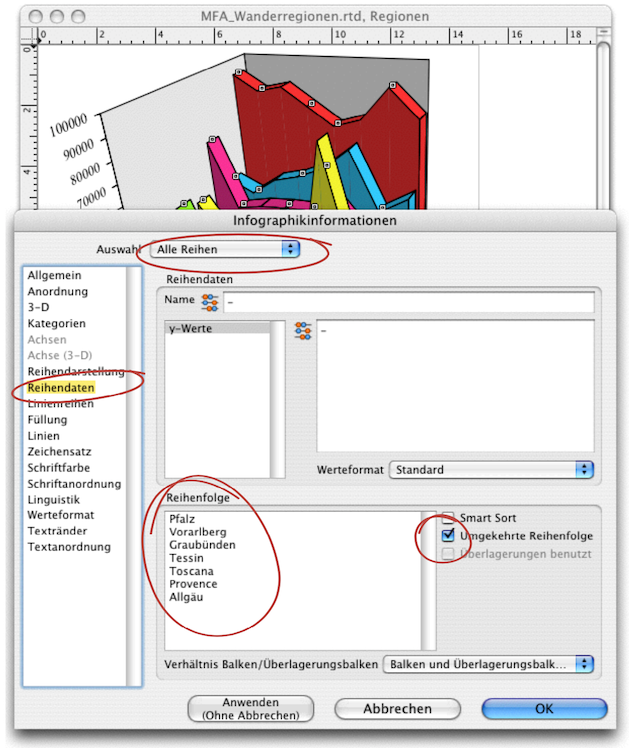

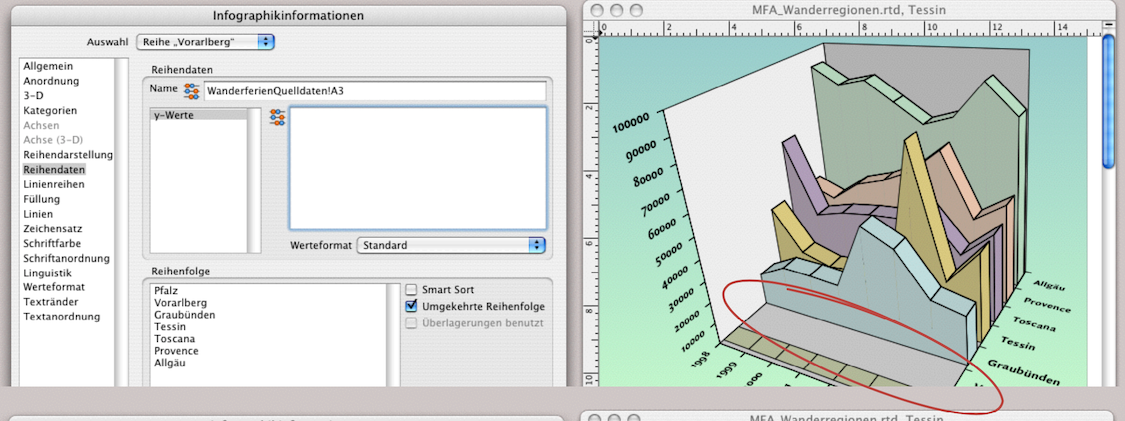

Doch Sie sehen auf einen Blick, dass diese Darstellung nicht sehr aussagekräftig ist. Die höchste Kurve verdeckt alle anderen dahinter liegenden. Sie haben nun zwei Möglichkeiten: Entweder Sie sortieren im Rechenblatt die Zeilen in umgekehrter Reihenfolge oder, wenn die Quelldaten aus triftigen Gründen nicht verschoben werden dürfen, können Sie die Reihenfolge in der Infografik verändern. Dafür rufen Sie die Tafel «Infografikinformation ➝ Reihendaten» auf (siehe Abb. 4.5). Unter «Auswahl» muss sowohl «Alle Reihen» stehen als auch «Umgekehrte Reihenfolge» mit dem Häkchen ausgewählt sein. Unter «Reihenfolge» sehen Sie alle Reihentitel. Hier können Sie auch einzeln manuell mit dem Zeiger die Titel und damit die Darstellung in der Infografik verschieben.

In der Komponente Infografik können Sie genau gleich Formatieren wie in allen anderen RagTime-Komponenten: Mit Schriftvorlagen, Farb-, Füll- und Linienvorlagen. Stellen Sie sich für die Flächen im Diagramm eine Farbpalette zusammen, die zwar die Unterschiede deutlich sichtbar macht, aber nicht zu „wilde Dissonanzen“ erzeugt. Wie erwähnt setzt RagTime selbst automatisch Farben ein: Rot, Cyan, Magenta, Blau, Gelb, Grün. Bei noch mehr Reihen wiederholen sich dann die Farben, und Sie müssen so oder so eigene Farben zur Unterscheidung auswählen.

Für die Formatierung können Sie in einer Infografik alle Elemente einzeln mit dem Zeiger auswählen, aber auch «Alle auswählen» verwenden (beispielsweise um allen Schriften und allen Linien eine gleiche Formatierung zuzuweisen). Wie in Kapitel 3 „Gut zum Druck nach Noten“ (Beispiele zum Nachprüfen) schon ausgeführt, sind kurioserweise einzig die Linienumrandungen der Legendenfarben nicht einstellbar.

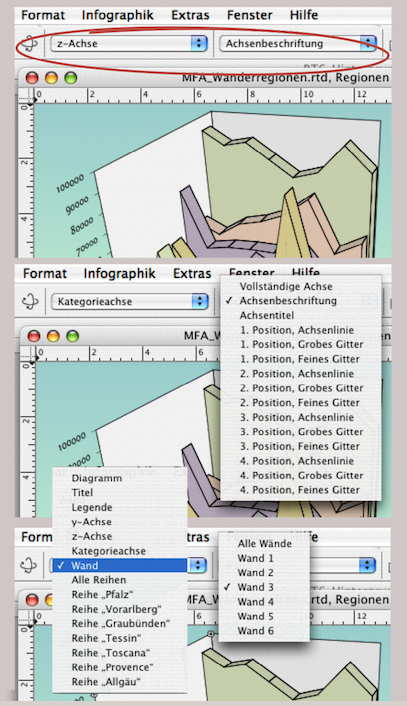

Weil in komplexen Diagrammen einzelne Elemente verdeckt sein können und dann schlecht mit dem Zeiger auszuwählen sind, gibt es bei der Komponente Infografik in der Werkzeugleiste spezielle Auswahlmenüs (siehe Abb. 4.6). Je nach ausgewähltem Element (Achse, Wand, Kategorienachse, Reihe usw.) ändern sich die Auswahlmenüs. So sind alle Elemente über diese Menüs erreichbar.

4.2.2 Und dann noch der Hintergrund

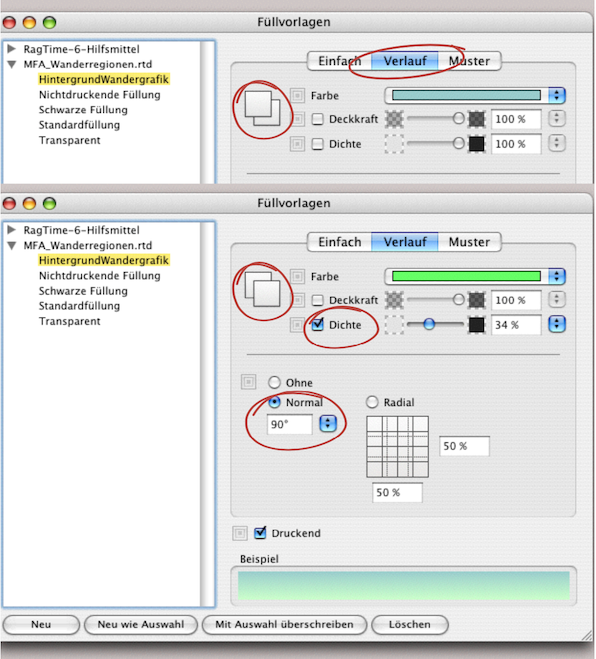

Ebenfalls gleich wie bei den anderen RagTime-Komponenten kann auch in der Infografik der Hintergrund des Containers eingefärbt werden. In unserem Beispiel ist es ein zweifarbiger Verlauf. Zur Repetition: Wählen Sie «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Füllvorlagen» und klicken Sie «Neu». Wählen Sie außerdem «Verlauf». Hier können Sie die erste Farbe bestimmen. Die überlappenden Quadratsymbole zeigen an, ob Sie die erste oder die zweite Farbe ausgewählt haben (siehe Abb. 4.7).

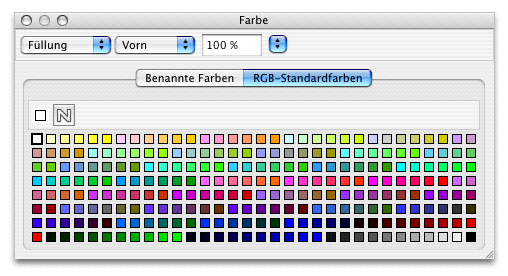

Unter «Format ➝ Farbe ➝ Andere» können Sie als Abreißmenü die Farbpalette auf den Bildschirm holen und für die Auswahl der in RagTime vorhandenen Standardfarben bereit halten. Noch einfacher kommen Sie zu dieser Palette unter «Fenster ➝ Paletten ➝ Farben» (siehe Abb. 4.8).

Im Fenster «Füllvorlagen» lässt sich die Farbe durch das Auswählen von «Dichte» in der Intensität verändern. Verwechseln Sie nicht «Deckkraft« mit «Dichte». Bei «Deckkraft» geht es darum, die Farbe transparenter zu machen, um dahinter liegende Objekte sichtbar zu halten. Beide Werte werden mit Prozent eingegeben. Wenn Sie noch die Verlaufsrichtung bestimmt haben (in unserem Beispiel 90°) ist der Hintergrundverlauf für die Diagrammdarstellung abgeschlossen. Zu Beachten ist auch hier, dass diese Farben aus dem RGB-Farbraum gewählt wurden. Wenn die Infografik gedruckt werden soll, muss alles – via PDF oder eine andere Konvertierung – in den CMYK-Farbraum umgewandelt werden (diese Thematik ist im Kapitel 3 „Gut zum Druck nach Noten“, Abschnitt Sind Farbräume bewohnbar? behandelt). Zur Erinnerung: Viele Farben, die auf dem Bildschirm mit RGB wunderbar aussehen, lassen sich nicht in der gleichen Leuchtkraft und Farbnuance im Vierfarbdruck wiedergeben.

4.2.3 Licht und Perspektive

Jedes Diagramm hat in erster Linie die Aufgabe, eine Aussage zu visualisieren. Mit einer dreidimensionalen Darstellung geht das oft besser als mit einer zweidimensionalen. Dennoch ist die richtige Perspektive wichtig, um alle Zusammenhänge richtig erkennen zu können. Mit RagTime ist dafür das Drehen der Achsen in alle Richtungen möglich; und zwar spielend leicht. In der Werkzeugleiste wählen Sie das Drehwerkzeug  aus. In der Infografik erscheint ein Kreis und der Zeiger wird zum fast geschlossenen Kreis mit zwei Pfeilen (siehe Abb. 4.9). Halten Sie die Maustaste gedrückt, und bewegen Sie die Infografik mit dem Zeiger solange, bis die bestmögliche Perspektive erreicht ist. Je nach Perspektive verändert sich automatisch die Anordnung der Reihen- und Kategorienbeschriftung. Lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Das können Sie später unabhängig vom übrigen Diagramm wieder ändern.

aus. In der Infografik erscheint ein Kreis und der Zeiger wird zum fast geschlossenen Kreis mit zwei Pfeilen (siehe Abb. 4.9). Halten Sie die Maustaste gedrückt, und bewegen Sie die Infografik mit dem Zeiger solange, bis die bestmögliche Perspektive erreicht ist. Je nach Perspektive verändert sich automatisch die Anordnung der Reihen- und Kategorienbeschriftung. Lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Das können Sie später unabhängig vom übrigen Diagramm wieder ändern.

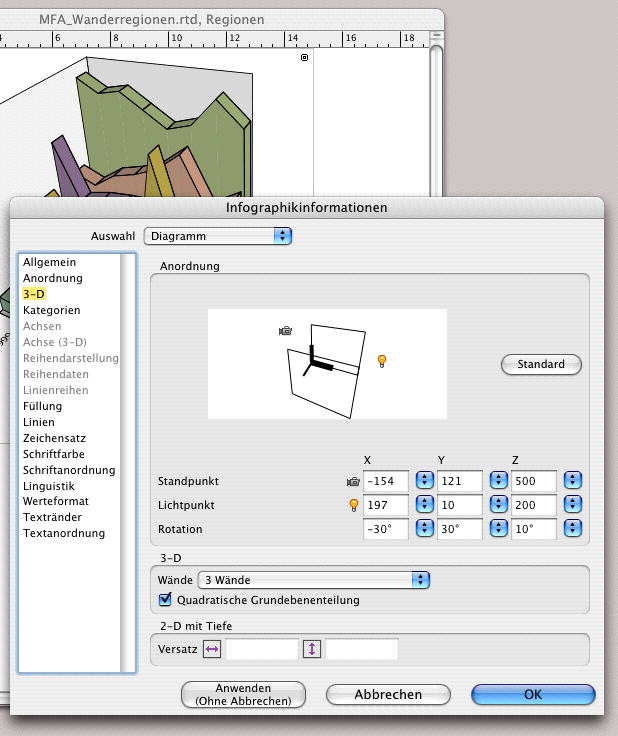

Das gleiche Ergebnis, nur etwas genauer, lässt sich mit «Infografikinformation ➝ 3-D ➝ Anordnung» erreichen. Hier sind zwei Symbole interessant: Eine Kamera  und eine Lichtquelle

und eine Lichtquelle  . Beide Symbole lassen sich mit dem Zeiger anfassen und verschieben. Die Kamera symbolisiert den Blickwinkel, mit der Lichtquelle sind Schattenverläufe veränderbar. Auch dieses Verschieben kann intuitiv zur richtigen Darstellung führen, besonders, wenn Sie das Fenster neben Ihrer Infografik haben und sofort sehen, wie sich die Veränderungen auswirken. Ganz exakt geschieht das mit den Zahleneingaben unter «Standpunkt», «Lichtpunkt» und «Rotation» (siehe Abb. 4.10). Wenn Sie mehrere gleichartige Diagramme erstellen müssen, können Sie sich so die Eingaben notieren, um Sie für alle übrigen Infografiken analog zu verwenden.

. Beide Symbole lassen sich mit dem Zeiger anfassen und verschieben. Die Kamera symbolisiert den Blickwinkel, mit der Lichtquelle sind Schattenverläufe veränderbar. Auch dieses Verschieben kann intuitiv zur richtigen Darstellung führen, besonders, wenn Sie das Fenster neben Ihrer Infografik haben und sofort sehen, wie sich die Veränderungen auswirken. Ganz exakt geschieht das mit den Zahleneingaben unter «Standpunkt», «Lichtpunkt» und «Rotation» (siehe Abb. 4.10). Wenn Sie mehrere gleichartige Diagramme erstellen müssen, können Sie sich so die Eingaben notieren, um Sie für alle übrigen Infografiken analog zu verwenden.

4.2.4 Eine zweite Ansicht

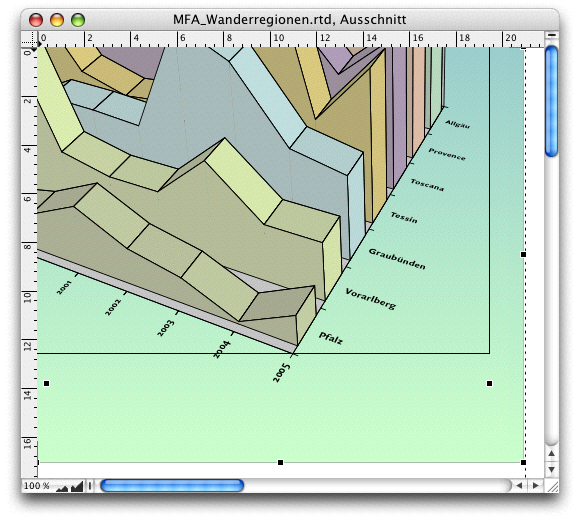

Wir gehen davon aus, dass unsere erste Infografik (in Abb. 4.2 die obere Darstellung) damit fertig ist. Oft gibt es Situationen, wo eine zweite oder dritte Ansicht nötig wird, um verdeckte Ebenen oder zu klein erscheinende Details noch einmal besser zu zeigen. Dafür gibt es zwei Vorgehensweisen.

4.2.5 Der einfache Ausschnitt

In der ersten Methode geht es darum, die gleiche Infografik in der gleichen Darstellung als eine Ausschnittvergrößerung noch einmal im Layout darzustellen. Da sich RagTime auch dadurch auszeichnet, dass einzelne Komponenten in verschiedenen Rahmen oder in anderen Komponenten mehrfach verwendet werden können, ist diese Aufgabenstellung schnell erledigt: Öffnen Sie eine neue Zeichnungskomponente. Ziehen Sie aus dem Inventar die Infografik, die Sie zuvor erstellt haben in die Zeichnungskomponente. Jetzt können Sie mit dem Verschiebe- und Skalierwerkzeug  die Vergrößerung und Position Ihres Ausschnitts bestimmen.

die Vergrößerung und Position Ihres Ausschnitts bestimmen.

In Abb. 4.11 haben wir in einer Montage zwei verschiedene Eingriffsmöglichkeiten kombiniert. Die Infografik kann zunächst innerhalb des Containers bewegt und in der Größe verändert werden: Die Maus längere Zeit gedrückt halten – das Verschiebewerkzeug zeigt sich als Händchen. Gleichzeitig erscheint ein Linienrand. Jetzt lässt sich die Position verschieben. Wenn Sie die Griffe (in der Abbildung die inneren Punkte) ziehen, vergrößert oder verkleinert sich die Grafik. Wenn Sie die Griffe am eigentlichen Containerrand ziehen (in der Abbildung die äußeren Punkte mit dem X-Zeiger), lässt sich der Ausschnitt der Infografik „beschneiden”. Andererseits verändert sich in unserem Falle der Hintergrundverlauf. Denn je nach Größe des Infografik-Rahmens verschwimmt das Blau des oberen Teils schneller oder langsamer ins Grün des unteren Teiles. Das sind Effekte, die Sie ausprobieren müssen. Jetzt haben Sie bereits den vergrößerten Ausschnitt der Infografik. Da es die gleiche Grafik ist (keine Kopie), reagiert diese Darstellung auf alle Farb- und Schrifteinstellungen „synchron“.

4.2.6 Die duplizierte Ansicht

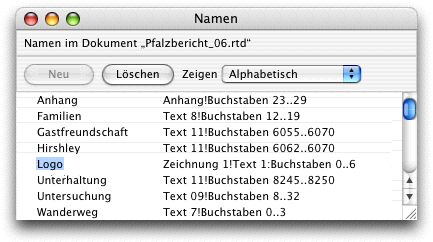

Bei dieser zweiten Vorgehensweise sind die Veränderungsmöglichkeiten der zweiten Ansicht erheblich größer. Hier erstellen Sie eine Kopie Ihrer ersten Infografik. Am einfachsten: Im Inventar mit dem Zeiger das Symbol Ihrer Infografik – oder, weil wir unsere Grafiken in der Zeichnungskomponente erstellt haben, das entsprechende Symbol der Zeichnungskomponente auswählen, bei gedrückter Maustaste gleichzeitig die Taste “/” drücken und das Symbol nach unten ziehen. Mit dem Loslassen erscheint sofort die Kopie der Komponente. Das wirklich raffinierte in RagTime: Alle Kopien sind nach wie vor mit dem Ursprungsdokument, also mit unserem Rechenblatt der Quelldaten verbunden. Wenn dort eine Eingabe verändert wird, ändern sich alle Diagramme, gleichgültig in welcher Komponente sie angezeigt sind.

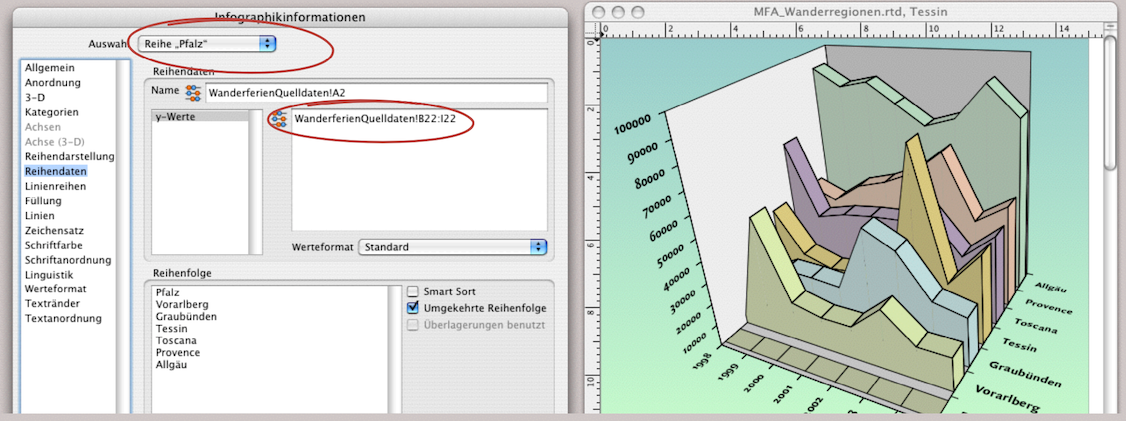

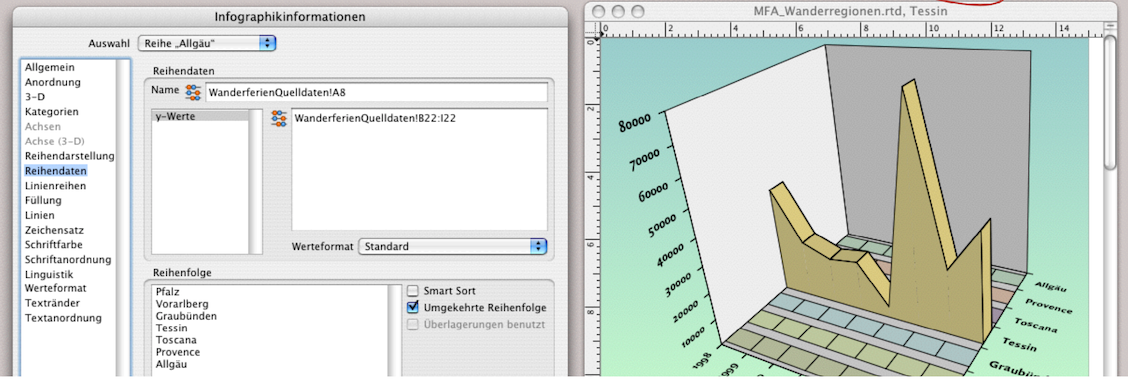

Öffnen Sie nun die soeben erstellte Kopie der Zeichnungskomponente. Wir möchten einzelne Flächendiagramme herauslösen, bzw. gesondert darstellen. Öffnen Sie «Infografikinformation ➝ Reihendaten». Im Auswahlmenü oben (in Abb. 4.12 eingekreist) lassen sich alle einzelnen Reihen auswählen. Im dazugehörigen Formelfeld ist der Bezug zum Rechenblatt mit den Quelldaten ersichtlich. Diese Formel ändern Sie überall, mit Ausnahme von «Tessin», auf B22:I22. Das ist eine Zeile im Rechenblatt, die garantiert leer ist. Das ergibt in der Infografik eine Farbfläche mit leerem Wert. Würden wir die Formel ganz löschen – wie in Abb. 4.13 als Beispiel gezeigt –, würde auch die ganze Anzeige verschwinden, was in unserem Fall nicht erwünscht ist. Gehen Sie so Schritt für Schritt bei jeder Reihe vor. Leider funktioniert die Eingabe nicht mit der Taste «Anwenden (Ohne Abbrechen)». Das heißt, Sie müssen jedes Mal mit «OK» bestätigen, das Fenster schließt sich und erfordert ein neues Auswählen mit Doppelklick in der Infografik bei der nächsten Reihe.

4.2.7 Verziehen der Dimensionen

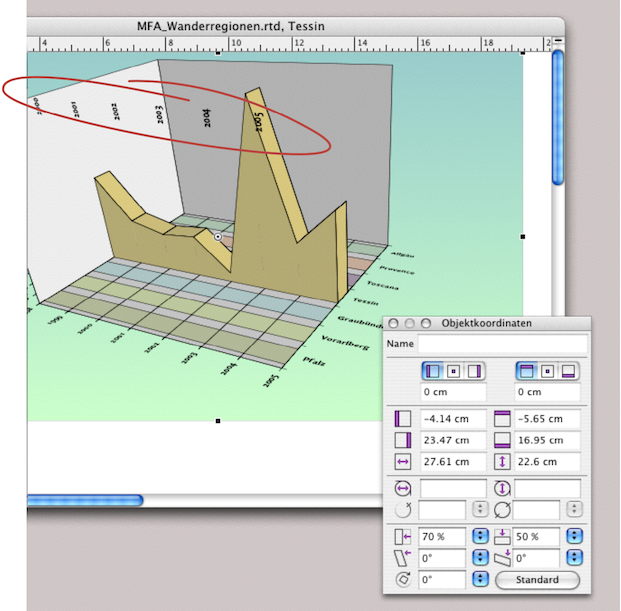

Um den Einzelausschnitt in der Darstellung von der Basisgrafik stärker zu unterscheiden, haben wir einen Verzug gewählt. Diese Infografik ist also leicht verbreitert dargestellt. Dazu rufen Sie die Palette «Objektkoordinaten» auf und wählen den Containerrand der Infografik aus. Geben Sie für die Breite des Containers 70% ein und für die Höhe 50%. Zu Prüfen wäre, ob wir die Kategorienachse in der 3. Position ebenfalls beschriften wollen. Da sich die Jahreszahlen oben in der nun vorliegenden Perspektive des Diagramms nicht klar zuordnen lassen, verzichten wir wieder darauf.

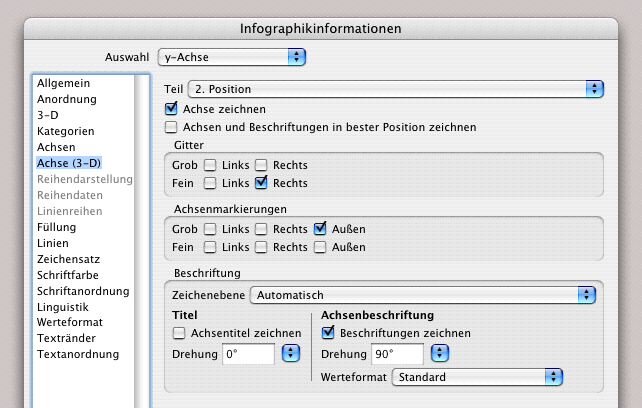

4.2.8 Seitenwand mit Achsenlinien

Hingegen möchten wir an der linksliegenden Wand die Werte durch Linien besser sichtbar machen. Rufen Sie wieder die «Infografikinformation» auf. Unter «y-Achse» im Einblendmenü wählen Sie unter «Teil ➝ 2. Position ➝ Achse zeichnen» aus. Darunter für das Gitter «Fein ➝ Rechts». Die übrigen Eingaben für «Achsenmarkierung» und «Achsenbeschriftung» sind bereits gegeben (siehe Abb. 4.16). Damit ist die Infografik fertig erstellt.

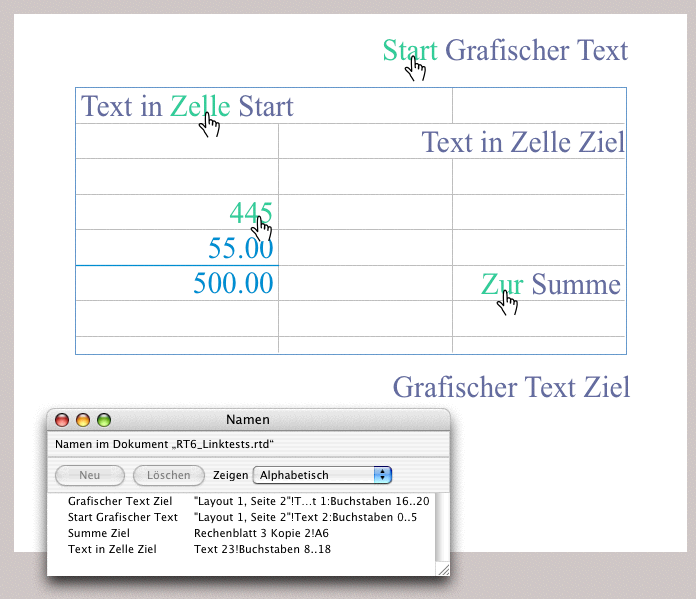

Wir haben unsere Infografik in einer Zeichnungskomponente angelegt. Das erlaubt uns, jede erdenkliche Zusatzinformation direkt zur Infografik zu stellen. Es könnte eine spezifische Legende sein, beispielsweise auch das Copyright und das Erstellungsdatum der Infografik. In Abb. 4.17 ist auch noch der Titel der Infografik eingesetzt.

Der ließe sich natürlich auch direkt in der Infografik erstellen. Aber hier geht es darum, die Vorteile der Zeichnungskomponente in Verbindung mit Infografiken zu erläutern. Der Titel ist ein Grafischer Text. Er ist über einen leeren Rahmen gesetzt, dem eine olivgrüne Farbfüllung zugewiesen wurde.

Das Prinzip der doppelten Infografiken, platziert in einem anderen Container, kann auf verschiedenste Weise nützlich sein. Nicht nur, um Ausschnittvergrößerungen oder variierte Diagrammdarstellungen zu erzeugen. Auch, wenn es darum geht, die Legende der Infografik im Layout so zu platzieren, dass sie näher an einem Bild, mitten im Text oder bei der Fußnote steht, ist eine zweiter Container eine mögliche Lösung. In Kapitel 3 „Gut zum Druck nach Noten“ haben wir uns mit Legenden befasst, die gänzlich unabhängig von der Infografik mit Hilfe von Rechenblättern erzeugt wurden (ab Abschnitt Ein Trick zur Gestaltungsfreiheit). Hier ein anderes Beispiel, wie die „Originallegende“ einer Infografik ebenfalls unabhängig wird:

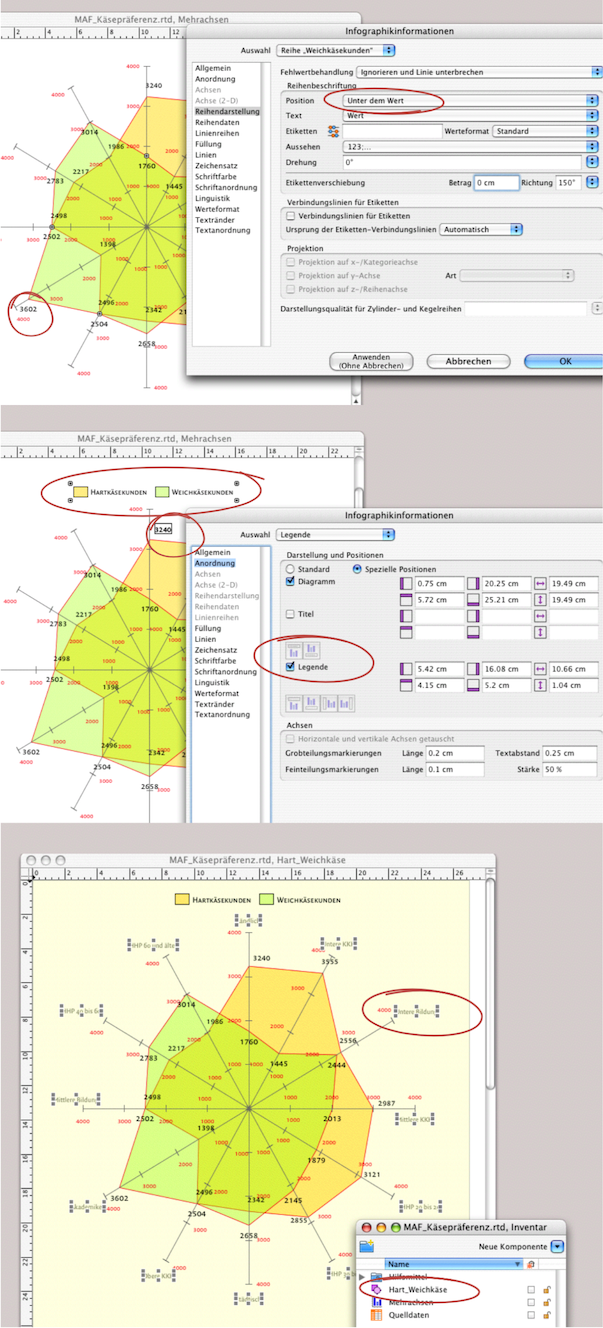

Duplizieren Sie den Container mit der Infografik. Beim Duplikat wählen Sie «Infografikinformation ➝ Anordnung». Unter «Diagramm» klicken Sie das Häkchen weg und bei «Legende» setzen Sie es, sofern es nicht schon ausgewählt war. Damit haben Sie in Ihrem Duplikat eine Infografik, die nur aus einer Legende besteht. Sie können die Schrift umformatieren und den Hintergrund, den Linienrand umfärben oder ganz weg lassen wie in der „normalen“ Infografik. Vor allem aber können Sie dieses Duplikat mit der Legende, frei in Ihrem Layout bewegen. Und zur Erinnerung: Die Änderungen in den Quelldaten oder die Änderungen in der Originalgrafik wirken sich automatisch auch auf die Legenden aus. – Mit diesem Tipp schließen wir die erste Infografik des Marktforschungsinstitutes ab.

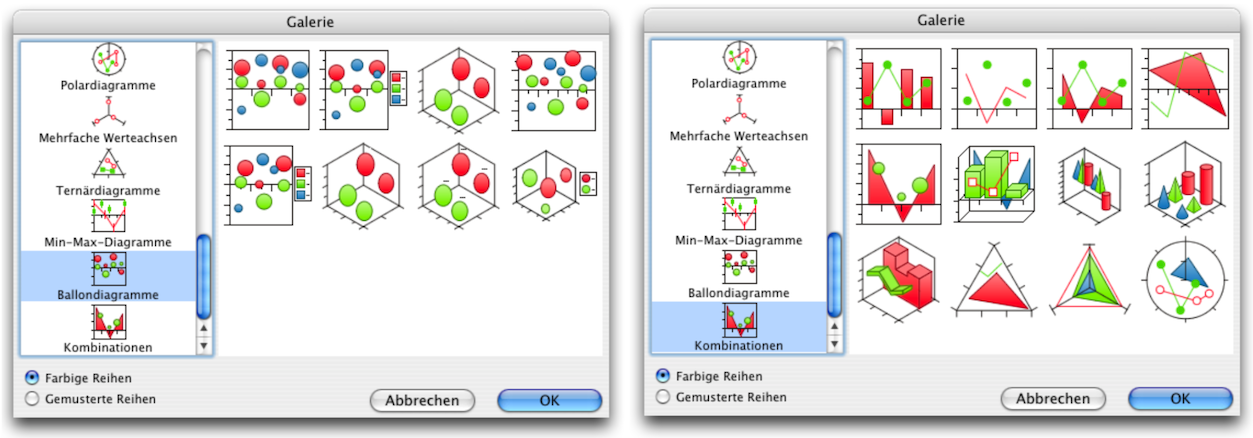

Damit ist keine Krankheit gemeint. Wir denken dabei an die oft beschworene Grafik aus westlichen Bevölkerungsstatistiken. Sie wird bekanntlich wie ein Pilz aussehen, wenn die ältere Bevölkerungsschicht immer größer wird und die jüngere immer kleiner. Klar, dass sich das Marktforschungsinstitut MFA auch mit solchen Fragen befasst. Deshalb wenden wir uns als nächstes der Erstellung einer Infografik «Geburtendefizit» zu. Es wird eine Grafik mit horizontalen Balken sein, die aber doppelt ausgeführt ist. Doch zuvor noch einmal ein Überblick der zahlreichen Möglichkeiten, um mit RagTime Infografiken zu erstellen. Auf den folgenden Seiten haben wir die Galerie mit allen Varianten als Bildschirmfotos aufgezeigt.

4.3 Balkengrafik mit Fotos

Die Infografik in Abb. 4.21 erstellte das Marktforschungsinstitut für eine Präsentation über Babynahrung. Bewusst ist auch dieses Beispiel keine Standardlösung. Doch Sie werden rasch erkennen, dass es mit RagTime nicht viel braucht, um aus einer trockenen statistischen Umsetzung eine gefällige Präsentationsgrafik zu erstellen.

Im Grunde handelt es sich hier um eine ganz gewöhnliche Balkengrafik. Da mit Bildern gearbeitet wurde, ist auch diese Grafik in einer Zeichnungskomponente angelegt. Und: In dieser Darstellungsform sind es genau genommen zwei Grafiken. Die Daten aus dem Rechenblatt (siehe Abb. 4.22) könnten aber genauso gut in einer einzigen Grafik wiedergegeben werden. Genau das möchten wir in den kommenden Abschnitten zunächst aufzeigen, um dann, am Schluss, zur „Schaugrafik” mit den Fotos zu kommen.

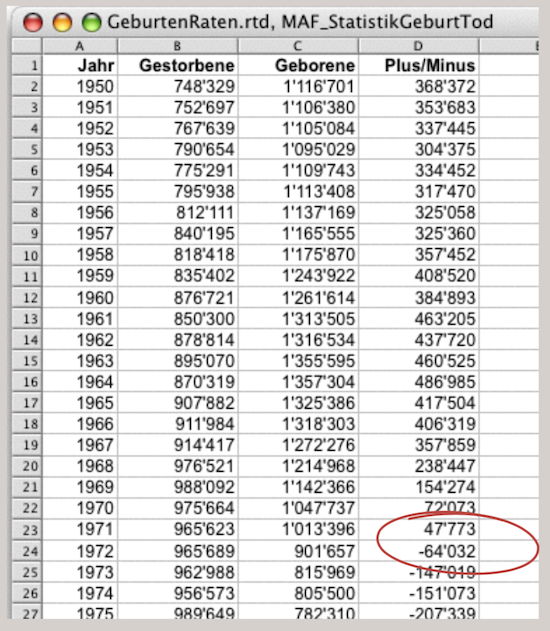

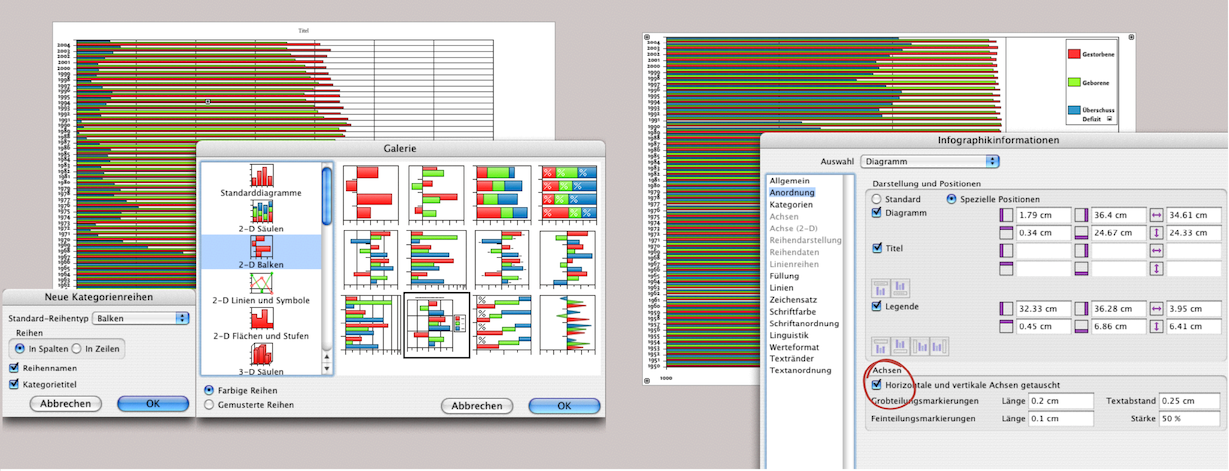

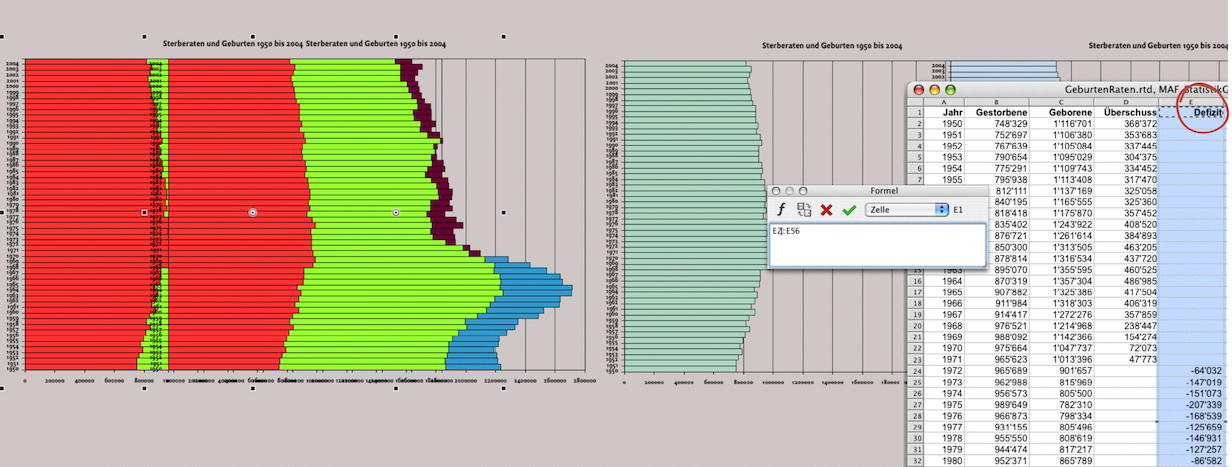

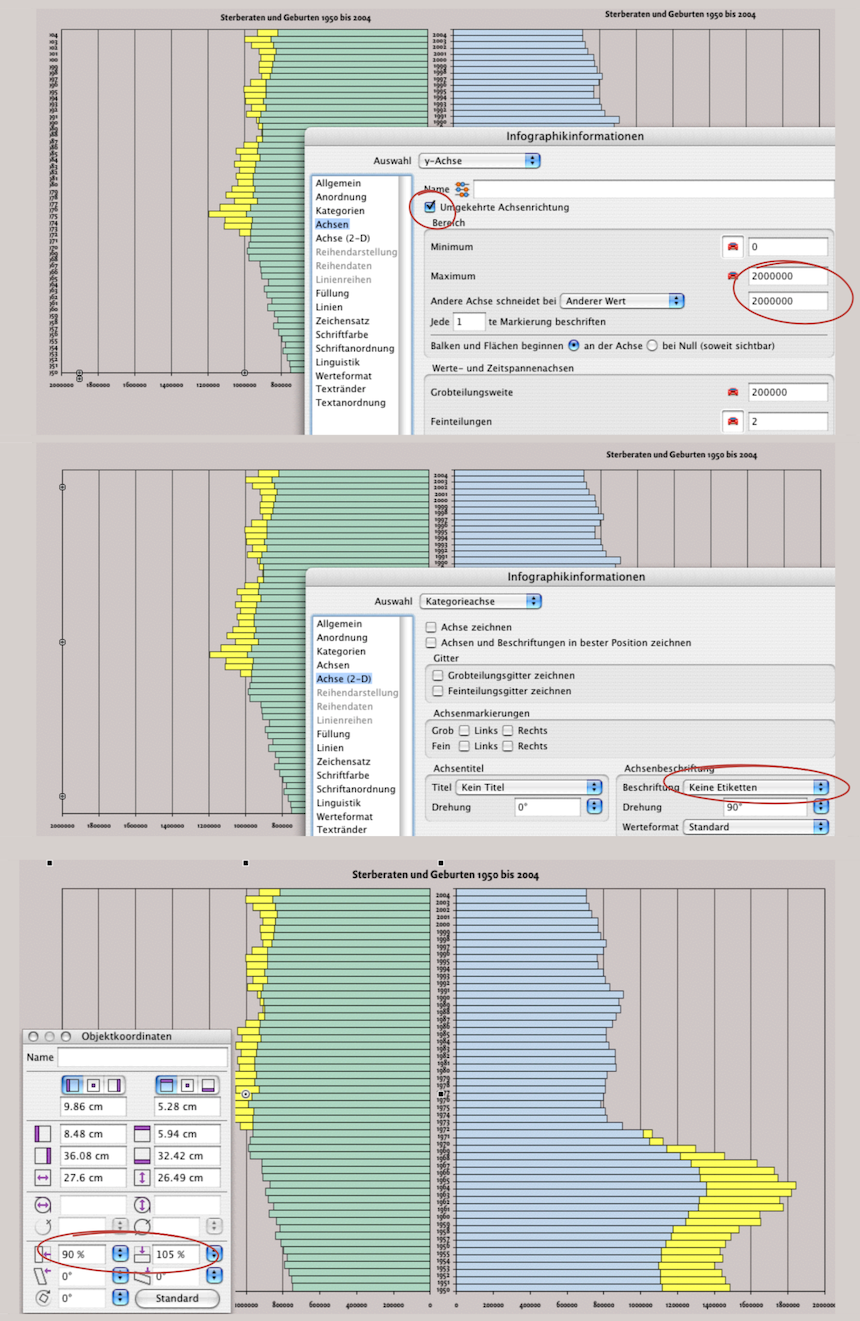

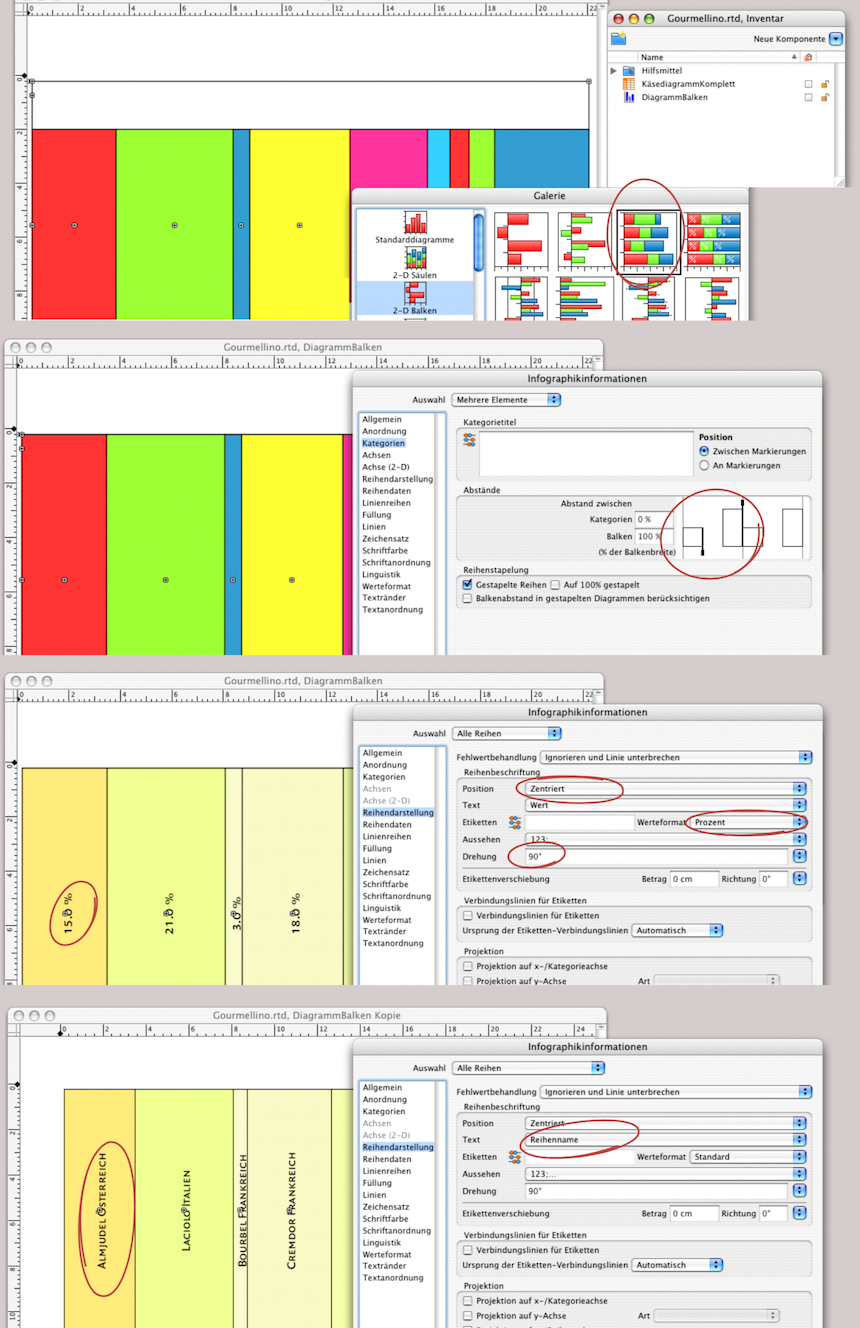

Öffnen Sie eine Zeichnungskomponente und in der Zeichnungskomponente eine Infografik. Wählen Sie aus «Infografik ➝ Galerie ➝ 2-D Balken». Aus der Galerie können Sie entweder eine Grafik auswählen, bei der Sie dann zusätzliche Elemente (Titel, Legenden, Linien usw.) hinzufügen müssen, oder Sie wählen eine Grafik aus, bei der Sie überflüssige Elemente löschen. Hier wurde der zweite Weg gewählt (Abb. 4.23, links). Die Daten aus dem Rechenblatt sind in Abb. 4.22 nur ausschnittweise angezeigt. Sie reichen bis Zeile 56. (In Spalte D ist ab Zeile 24 ablesbar, dass hier der Geburtenüberschuss zum -defizit wechselt: Ab dem Jahr 1972 mit dem so genannten „Pillenknick“.) Wählen Sie die Datensätze aus, und ziehen Sie sie in die Infografik (geht auch mit Kopieren/Einsetzen).

Unter «Infografikinformation ➝ Diagramm ➝ Anordnung» können Sie den Titel oder auch die Legende hinzufügen bzw. ausblenden. Auch die Anordnung der einzelnen Elemente kann hier bestimmt werden. Wenn unter «Achsen ➝ Horizontale und vertikale Achsen getauscht» das Häkchen steht, bedeutet das – wie in unserm Fall – die horizontale Anordnung der Balken. Wenn Sie es löschen, wechselt die Werteachse nach links und die Kategorienachse mit den Jahreszahlen nach unten, aus den Wertereihen werden Säulen. Wir bleiben bei unseren Balken. Entfernen Sie die «Legende» mit einem Klick auf das Häkchen.

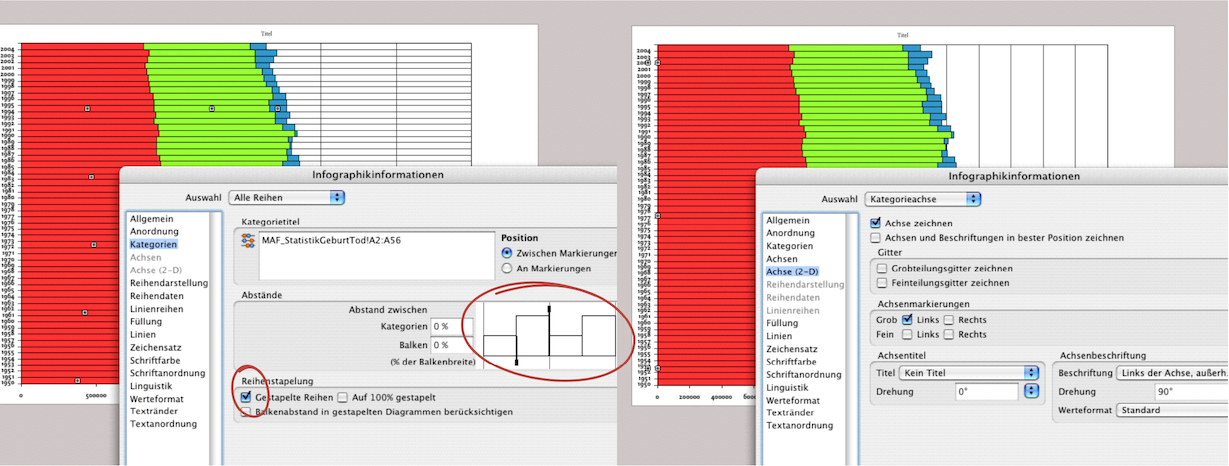

Im nächsten Arbeitsschritt sind wir im Fenster unter «Infografik ➝ Kategorien ➝ Alle Reihen». Hier wählen Sie unter «Abstände» aus, wie dick die Balken sind und welche Abstände sie zueinander haben sollen. Das geht am einfachsten, indem Sie an den verdickten Enden der Musterbeispiele ziehen (siehe Abb. 4.24, rot eingekreist). Selbstverständlich sind auch prozentuale Eingaben möglich. Wählen Sie danach unter «Reihenstapelung ➝ Gestapelte Reihen». Nun sieht die Grafik schon ziemlich so aus, wie wir es gerne hätten.

In Abb. 4.24 rechts ist unter «Infografik ➝ Achse (2-D) ➝ Kategorieachse» das Gitter bereits gelöscht («Grobteilungsgitter zeichnen» oder/und «Feinteilungsgitter zeichnen»). Auf dieser Tafel können Sie unter «Achsenbeschriftung» auch auswählen, ob hier die Kategorienachse überhaupt angezeigt werden soll oder nicht. Wir kommen später darauf zurück, lassen sie also stehen.

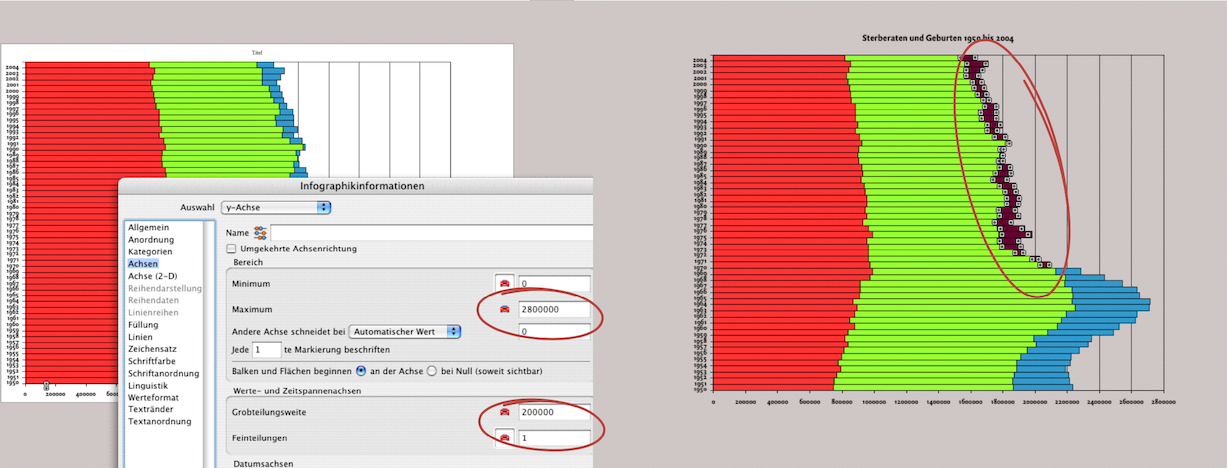

Unter «Infografik ➝ Achsen ➝ y-Achse» (Abb. 4.25 links) lassen sich die Maximal/Minimalwerte definieren und ebenso die Weiten/Abstände der einzelnen Werte. Damit kann ein Diagramm eine deutlichere oder eine „dramatischere“ Aussage bekommen. Nach dem Motto „Traue keiner Infografik, die du nicht selbst dramatisiert hast” können Sie damit experimentieren und die Wirkungen ausprobieren. Auf jeden Fall dient Farbgebung der Verdeutlichung oder Akzentuierung. In Abb. 4.25 rechts ist die Grafik im Grunde schon fertig. Hier wurden bereits folgende Schritte verändert: Der Hintergrund hat eine transparente Füllung erhalten, der Titel wurde geschrieben (in «Titel» klicken und gewünschten Text eingeben) und die gesamte Infografik wurde mit Hilfe der Palette «Objektkoordinaten» in der Höhe leicht verzogen (Höhe 120%). Die Schrift- und Farbformatierungen sind übrigens gleich einzustellen wie in jeder anderen RagTime-Komponente. Damit der Unterschied zwischen Geburtenüberschuss und Geburtendefizit deutlich wird, sind für die Reihen ab 1972 aufwärts die Farben geändert worden. Jeder Klick in eine Reihe wählt automatisch die gesamte „Spalte“ aus. Es lassen sich aber auch einzelne Reihe auswählen, um einzeln Farben zuordnen zu können (mit einem verzögerten Doppelklick). Die einfache Visualisierung der Sterbe- und Geburtenraten sowie des Defizit/Überschusses ist damit erfüllt (Abb. 4.25 rechts).

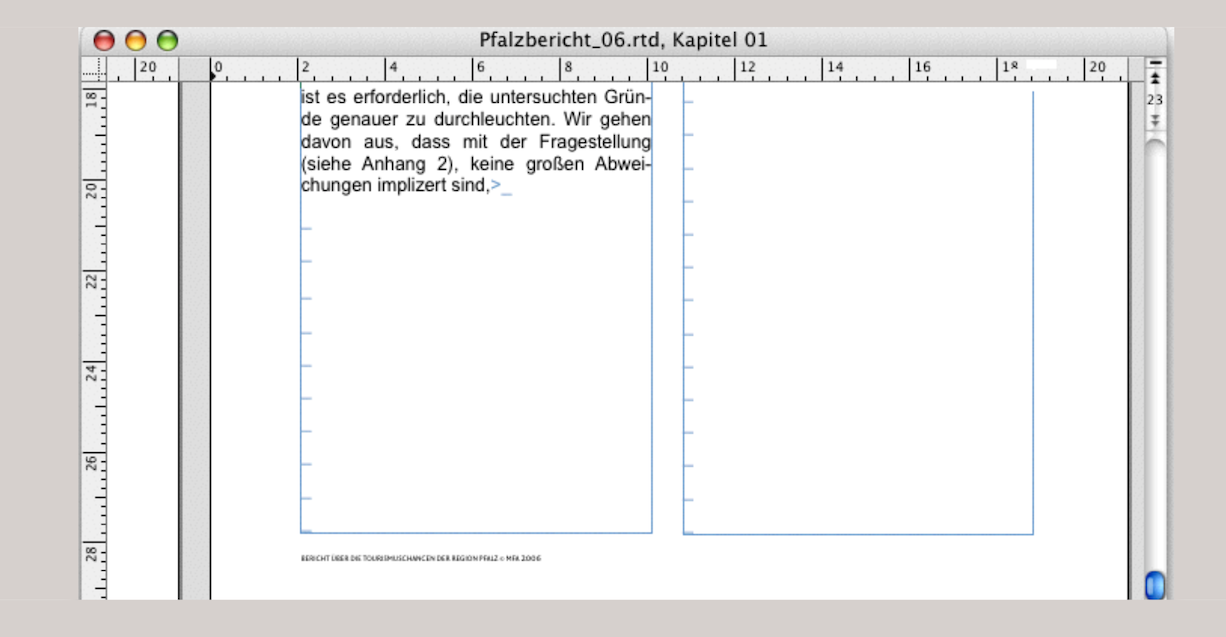

Wir möchten die Informationsteile noch klarer auseinander nehmen. Dazu duplizieren Sie die soeben fertig gestellte Infografik: Die Grafik auswählen und mit gedrückter Wahltaste die Maus ziehen (Abb. 4.26 links). Damit wird eine völlig identische Grafik erstellt und die Referenzen zum Rechenblatt bleiben erhalten bzw. werden mit übernommen. Nun trennen Sie im Rechenblatt die Spalte D in zwei Spalten. In der neuen Spalte E stehen nur die Geburtendefizite, in der Spalte E verbleiben nur die Geburtenüberschüsse (Abb. 4.26 rechts). In der zuerst erstellten Grafik wird nun die Spalte D nur mit den Geburtenüberschüssen angezeigt. Diese erste Grafik wird damit zur „Geburtengrafik“. Darum löschen Sie darin folglich die Reihen der Sterberaten: Auswählen und Ausschneiden oder Auswählen und Taste > drücken. Analog soll die kopierte Grafik zur „Sterbegrafik“ werden. Dort löschen Sie sowohl die Reihen der Geburtenraten wie auch diejenigen der Geburtenüberschüsse. Dafür wählen Sie im Rechenblatt Ihre neu angelegte Spalte E mit den Geburtendefiziten aus und kopieren Sie ein. In Abb. 4.26 rechts ist das Einsetzen dieser Spalte noch nicht vollzogen, dafür wurden in den Reihen bereits die Füllvorlagen geändert. Damit die beiden Grafiken sich auch wirklich gegenüberstehen, sind die Achsen der „Sterbegrafik“ zu tauschen und deren Kategoriewerte unsichtbar zu machen. Auch die y-Achse ist noch zu ändern.

Rufen Sie «Infografikinformationen ➝ Achsen ➝ y-Achse» auf. Hier ist «Umgekehrte Achsenrichtung» mit einem Häkchen auszuwählen. Damit laufen die Reihen sowie die Beschriftung von rechts nach links (siehe Abb. 4.27 oben). Auf der gleichen Tafel setzen wir das Maximum für die y-Anzeige auf 2 Millionen und die Grobteilungsweite auf 200 000. Diese Änderung hätten wir schon vor dem Duplizieren der Grafik vornehmen können, doch manchmal sieht man erst im Nachhinein, dass die leeren Räume zu groß wirken.

Wir haben immer noch die rechte Grafik mit den Sterberaten aktiv. Dort möchten wir bei der Kategorienachse die Jahreszahlen weg haben. In der Tafel «Achse (2-D) ➝ Kategorienachse ➝ Achsenbeschriftung ➝ Beschriftung» wählen Sie im Einblendmenü «Keine Etikette». Die Jahreszahlen verschwinden. Das gleiche gilt für den Titel. Sie erinnern sich, er kann unter «Anordnung ➝ Diagramm» mit einem Häkchen gewählt werden (siehe Abb. 4.23 rechts). Hier entfernen wir das Häkchen, weil wir für beide Grafiken einen gemeinsamen Titel setzen werden.

Was ist nun mit der Kategorienachse, was ist mit dem Titel, was ist mit den Reihen, die wir schon entfernt hatten. RagTime verhält sich hier sehr unterschiedlich – aber doch sehr logisch: Alles, was auf die Quelldaten im Rechenblatt referiert ist, bleibt erhalten, kann aber in der Infografik als sichtbar oder unsichtbar erscheinen (die Jahreszahlen). Den Titel hatten wir direkt in die Infografik eingegeben. Wenn er „weggeklickt“ wird und nachher wieder als sichtbar aktiviert wird, erscheint nur noch das Wort «Titel», der eigentliche Text ist also gelöscht. Anders wäre es, wenn wir den Titel aus dem Rechenblatt referiert hätten. Dann würde er in vollem Wortlaut wieder erscheinen.

Und die Reihen? Mit einem generellen Löschbefehl, der nicht mit den Einstelltafeln der Infografikinformationen in Zusammenhang steht, werden die Referenzen zum Rechenblatt gekappt. Sie müssen also die Reihen neu einfügen, so wie das bei der Reihe «Defizit» der Fall war.

Für das endgültige Aussehen des Diagramms möchten wir noch Bilder im Hintergrund einfügen. Wie bei der Komponente Rechenblatt kennt auch die Komponente Infografik verschiedene Ebenen bei den Füllungen. Die erste Ebene ist der Containerrahmen. Er muss zuerst die transparente Füllvorlage erhalten. Ist das nicht der Fall, können Sie den einzelnen Elementen noch so oft «Transparent» zuweisen, es tut sich nichts. In der Infografik können Sie im Grunde jeder Reihe, jedem Balken und jedem Kreissegment usw. eine transparente Füllung zuweisen. Hat der Container eine Füllvorlage, so wird dann diese sichtbar. Hat der Container ebenfalls eine transparente Füllung, so wird dann das Element sichtbar, das im Layout dahinter liegt. Und genau das wollen wir.

Wir haben die Infografik „Sterberaten“ also mit transparenter Füllung versehen, wir haben den Titel entfernt und jetzt passen wir mit der Palette «Objektkoordinaten» noch die äußeren Proportionen an (siehe Abb. 4.27 unten). Natürlich sind jetzt die vorgenommenen Einstellungen noch auf die Infografik „Geburten“ anzuwenden. Auch hier haben wir den Titel der Grafik entfernt und dann mit Grafischem Text den Titel manuell eingegeben und zentriert. Um die Gestaltung so fertig zu stellen wie in Abb. 4.21 gezeigt, brauchen Sie nur noch je einen Bildrahmen in der gleichen Größe der Grafikdarstellungen aufzuziehen, die gewünschten Bilder zu importieren und dann die Bildcontainer auf die hinterste Ebene zu stellen. Die hinterste Ebene stimmt nicht ganz. Denn als Hintergrund ist noch ein Rahmen mit der hellgrünen Farbe ganz am Schluss auf die hinterste Ebene eingefügt worden (vergleiche Abb. 4.21).

Damit ist diese Balkengrafik fertig. Viele der dabei durchgeführten Arbeitsschritte beziehen sich natürlich nicht nur auf Balkengrafiken, sondern betreffen auch die meisten anderen Darstellungsformen von RagTime-Infografiken. Wie zum Beispiel das nachfolgende Mehrachsendiagramm.

4.4 Mehrachsendiagramm

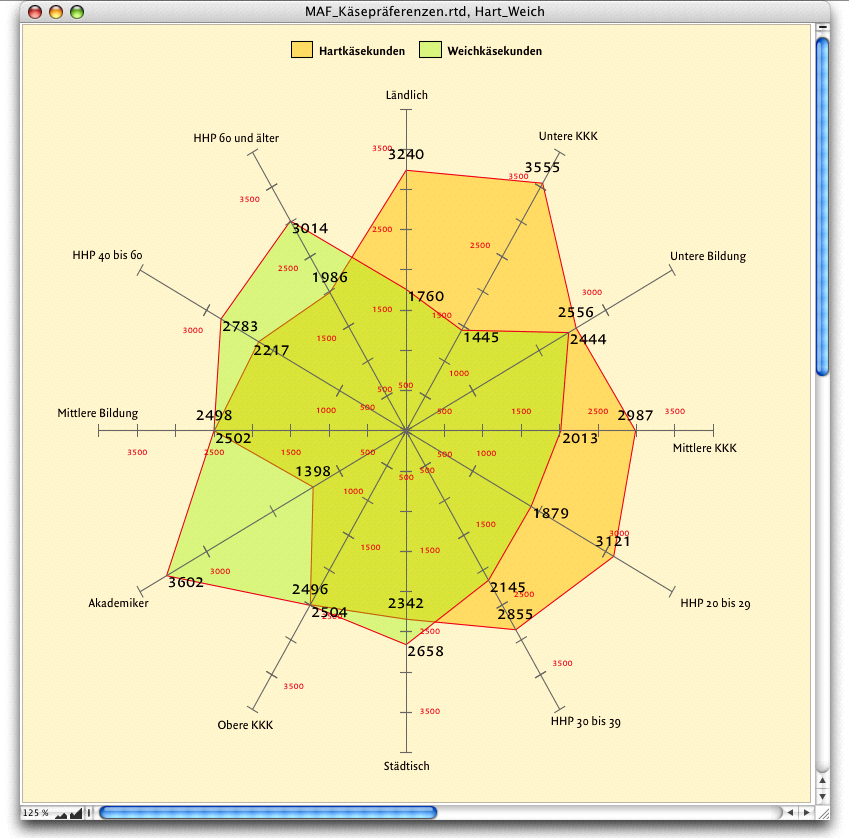

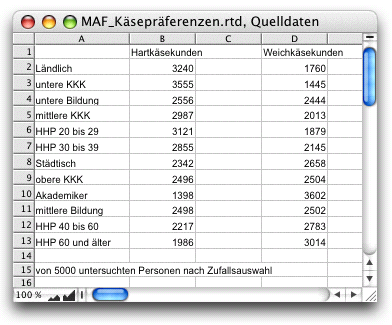

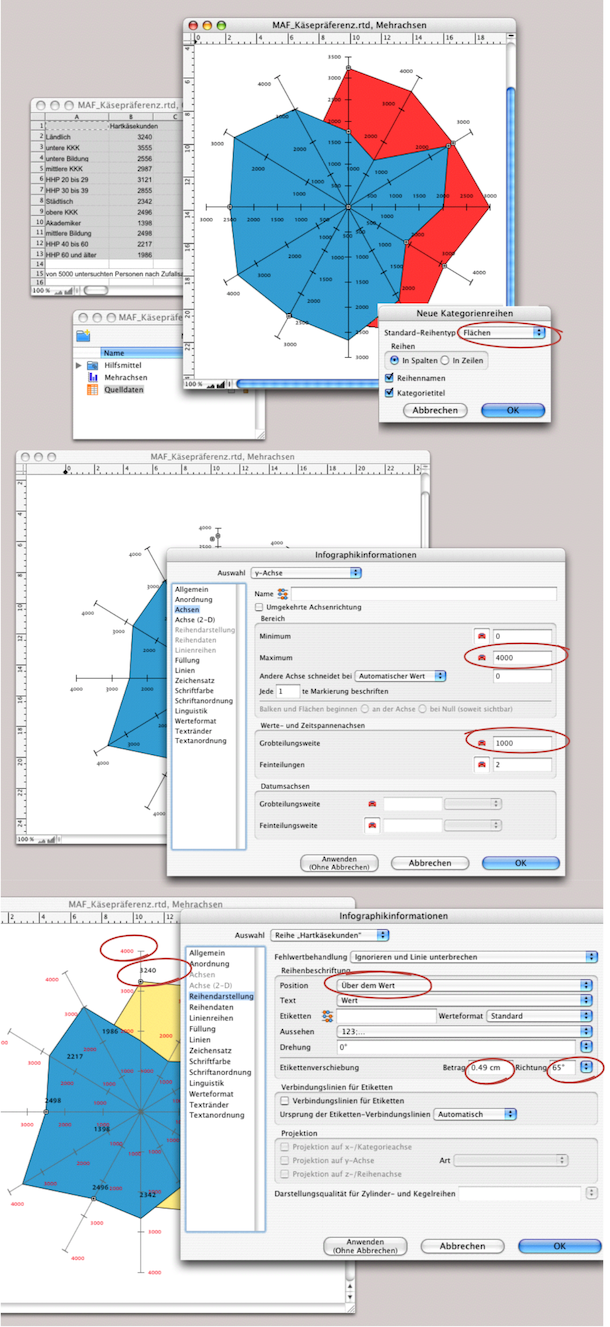

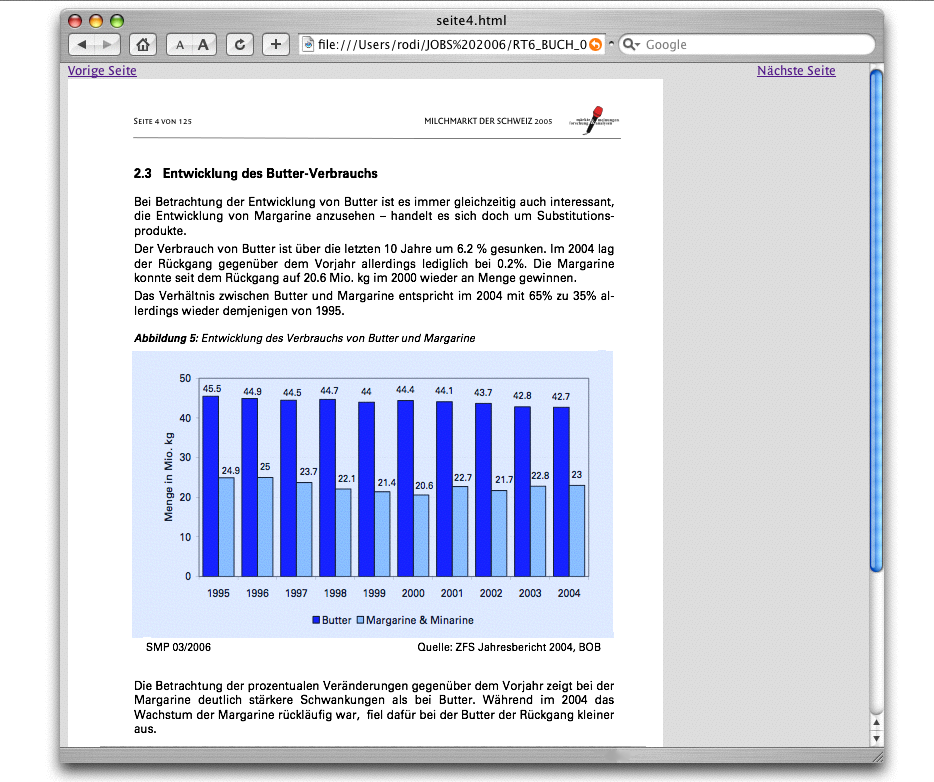

Beim MFA-Institut wurden Erhebungen über die Präferenzen von Weichkäse und Hartkäse gemacht. Um das unterschiedliche Profil deutlich zumachen, eignet sich das Mehrachsendiagramm wie in Abb. 4.28. Aufgrund der Farbtransparenzen, die in RagTime 7 möglich sind, lassen sich die Überlagerungen um so besser darstellen. So wird im Beispieldiagramm auf einen Blick deutlich, dass Weichkäse eher städtisch, eher in den unteren Kaufkraftklassen (KKK) und eher von mittleren bis älteren haushaltführenden Personen (HHP) bevorzugt gekauft wird. Die Quelldaten aus dem Rechenblatt (siehe Abb. 4.29) sind einfach. Aber auch die Erstellung des Diagramms ist relativ unkompliziert.

Öffnen Sie eine neue Infografik (zum Beispiel aus dem Inventar unter «Neue Komponente» oder aus dem Foyer unter «Neu beginnend mit»). Wählen Sie unter «Infografik ➝ Galerie ➝ Mehrfache Werteachsen» die Diagrammart mit den Flächen. Nun aktivieren Sie im Rechenblatt den Bereich A1:D13 und kopieren ihn in die Infografik. Dort zuerst – wie in Abb. 4.30 oben ersichtlich – die Reihennamen und «Reihen in Spalten» auswählen. Schon ist das Mehrachsendiagramm sichtbar.

Die nächsten Schritte sind nur noch eine Sache der Formatierung. Unter «Infografikinformationen ➝ Achsen ➝ y-Achse» geben Sie den Maximumwert «4000» ein, damit alle Achsen gleich lang werden. Auf der gleichen Tafel haben wir unter «Linien» die schwarze Füllung auf 70% Dichte gesetzt. Unter «Achse (2-D)» ist dafür zu sorgen, dass «Achse zeichnen» und «Achsen und Beschriftung in bester Position zeichnen» ausgewählt sind. Danach können Sie Zeichensatz, Schriftgröße und Schriftfarbe definieren. Wir haben hier eine kleinere Schrift und eine rote Farbe gewählt.

In Abb. 4.31 sind die Füllvorlagen samt den roten Linienrändern für beide Reihen bereits gesetzt. Auf der offenen Tafel «Reihendarstellung» können Sie die Reihenbeschriftung vornehmen. Für «Hartkäsekunden» ist «Über dem Wert» ausgewählt worden, für «Weichkäsekunden» wählen Sie «Unter dem Wert». Unter «Etikettenverschiebung» lässt sich die Beschriftung – zusammen mit «Richtung» – so verschieben, dass es keine Überschneidungen der Schriften gibt. Trotz dieser Möglichkeiten kann es dennoch vorkommen, dass sich zwei Reihenbeschriftungen überlagern.

Um dies manuell zu korrigieren, wählen Sie das Verschiebewerkzeug aus der Werkzeugleiste und klicken mit einem verzögerten Doppelklick auf die zu verschiebende Ziffer (in Abb. 4.31, Mitte, rot eingekreist). Das gleiche Werkzeug verwenden Sie, nachdem Sie die Legende gesetzt haben, auch für das Ausrichten der Legende.

Um noch die Kategorien präzise platzieren zu können, machen wir einen kleinen Zwischenschritt. Öffnen Sie eine neue Zeichnungskomponente, denn wir wollen mit Grafischem Text weiterarbeiten. Ziehen Sie die bisher erstellte Infografik aus dem Inventar in das Fenster der Zeichnungskomponente. Ein Tipp: Sichern Sie beim Arbeiten mit RagTime-Infografik öfter als gewöhnlich (mit «Sichern unter»). Das erlaubt, immer wieder auf vorherige Dokumente zurückzugreifen, falls etwas schief gegangen ist – oder wenn sich RagTime im dümmsten Moment ungefragt verabschiedet…, was in der Komponente Infografik ab und zu vorkommen kann.

In der Zeichnungskomponente setzen Sie zu jeder Achse die Beschriftung mit Grafischem Text (siehe Abb. 4.31 unten). Der Infografik haben wir hier einen transparenten Hintergrund gegeben und dann den Grafischen Text auf die hintere Ebene verlagert («Zeichnung ➝ Stapelung ➝ Nach hinten bringen»). Das ergibt eine blassere Schrift und lässt die wichtigeren Werte im Vordergrund.

Die mehrachsige Grafik ist somit komplett. Wie Sie gesehen haben, können Sie auch während der Arbeit jederzeit von einer Komponente in die andere wechseln. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, für etwas aufwändiger gestaltete Infografiken in der Zeichnungskomponente zu arbeiten. In der Zeichnungskomponente können Sie – außerhalb des sichtbaren Fensters – auch das Rechenblatt mit den Quelldaten unterbringen, um bei jedem Kopieren oder bei jeder Datenübermittlung gleich alles in einem „Paket“ zu haben. Das gilt insbesondere, wenn Sie sich ein Archiv mit Infografiken anlegen.

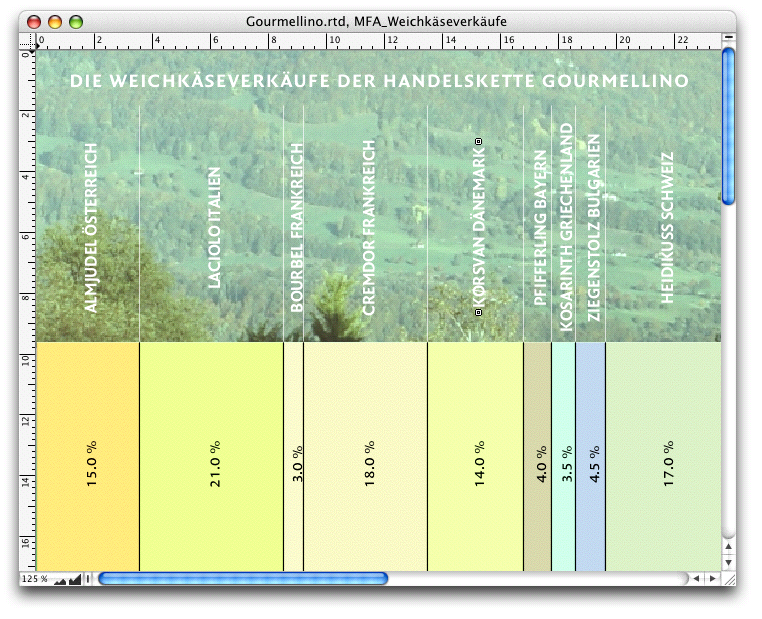

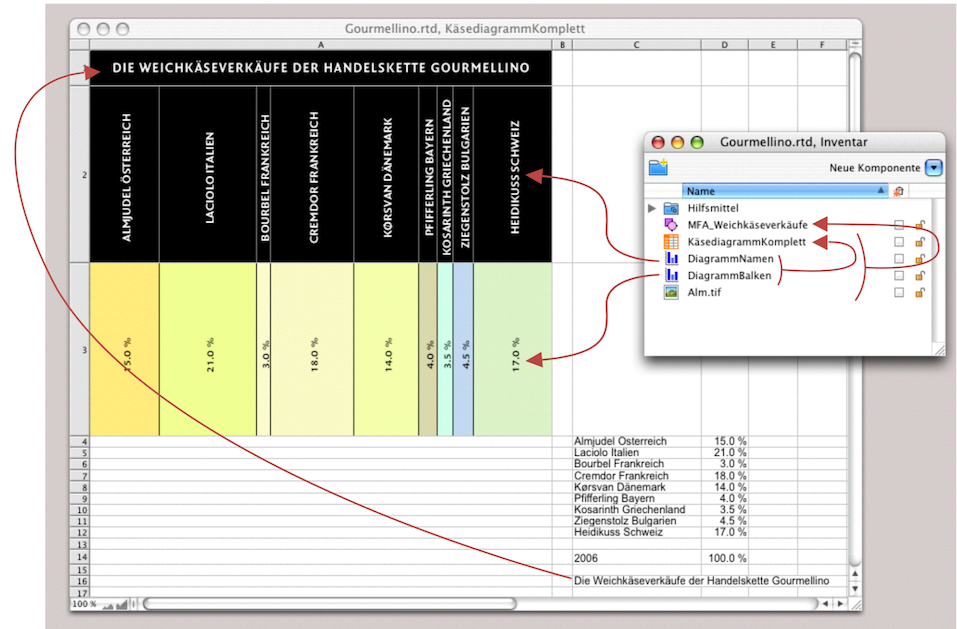

4.5 Balkendiagramm mit Bild

Dass mit RagTime auch ganz schlichte, moderne Darstellungen möglich sind, zeigt das Schaubild über Weichkäseanteile einer Feinkost-Ladenkette (siehe Abb. 4.32). Das Marktforschungsinstitut MFA wollte mit dieser Untersuchung und der entsprechenden Präsentation einen neuen Kunden akquirieren.

Hier wird fortgesetzt, was in der Grafik über die Geburten-/Sterbeberate bereits angewendet wurde: Das Stapeln von Balken. Für die Umsetzung wurde auch bewusst eine weitere Möglichkeit der Verschachtelung von Komponenten aufgezeigt. Hier befindet sich nämlich eine Infografik und deren Duplikat in einem Rechenblatt. Das Rechenblatt wiederum befindet sich in einer Zeichnungskomponente. Dies, weil als Hintergrund die Fotografie einer Alm verwendet wurde. Im Rechenblatt können Sie selbstverständlich auch die benötigten Quelldaten unterbringen.

Öffnen Sie ein Rechenblatt, oder verwenden Sie dasjenige, indem sich Ihre Quelldaten befinden. Verbreitern Sie die Spalte A auf ca. 22 cm. Stellen Sie die Zeilenhöhe von Zeile 1 auf ca. 1,8 cm und die Zeilen 2 und 3 auf je ca. 7,5 cm Höhe ein. In Abb. 4.33 sind die Zellen A1 und A2 zur Verdeutlichung mit schwarzer Füllung versehen. Diese beiden Zellen haben in der fertigen Grafik eine weiße Schrift und eine transparente Füllung. Mit der richtigen Füllvorlage wäre in der Abbildung folglich nur ein weißes Rechteck zu sehen gewesen.

In der Zelle A1 besteht eine Referenz zu Zelle C16, dem Titel der Quelldaten. Im Inventar wird deutlich, wie das Diagramm aufgebaut ist: Das offene Fenster ist das Rechenblatt «KäsediagrammKomplett». Die Zelle A2 enthält die Infografik «DiagrammNamen», die Zelle A4 die Infografik «DiagrammBalken». Das Rechenblatt befindet sich zusammen mit dem Bild «Alm» in der Zeichnungskomponente «MFA_Weichkäseverkäufe».

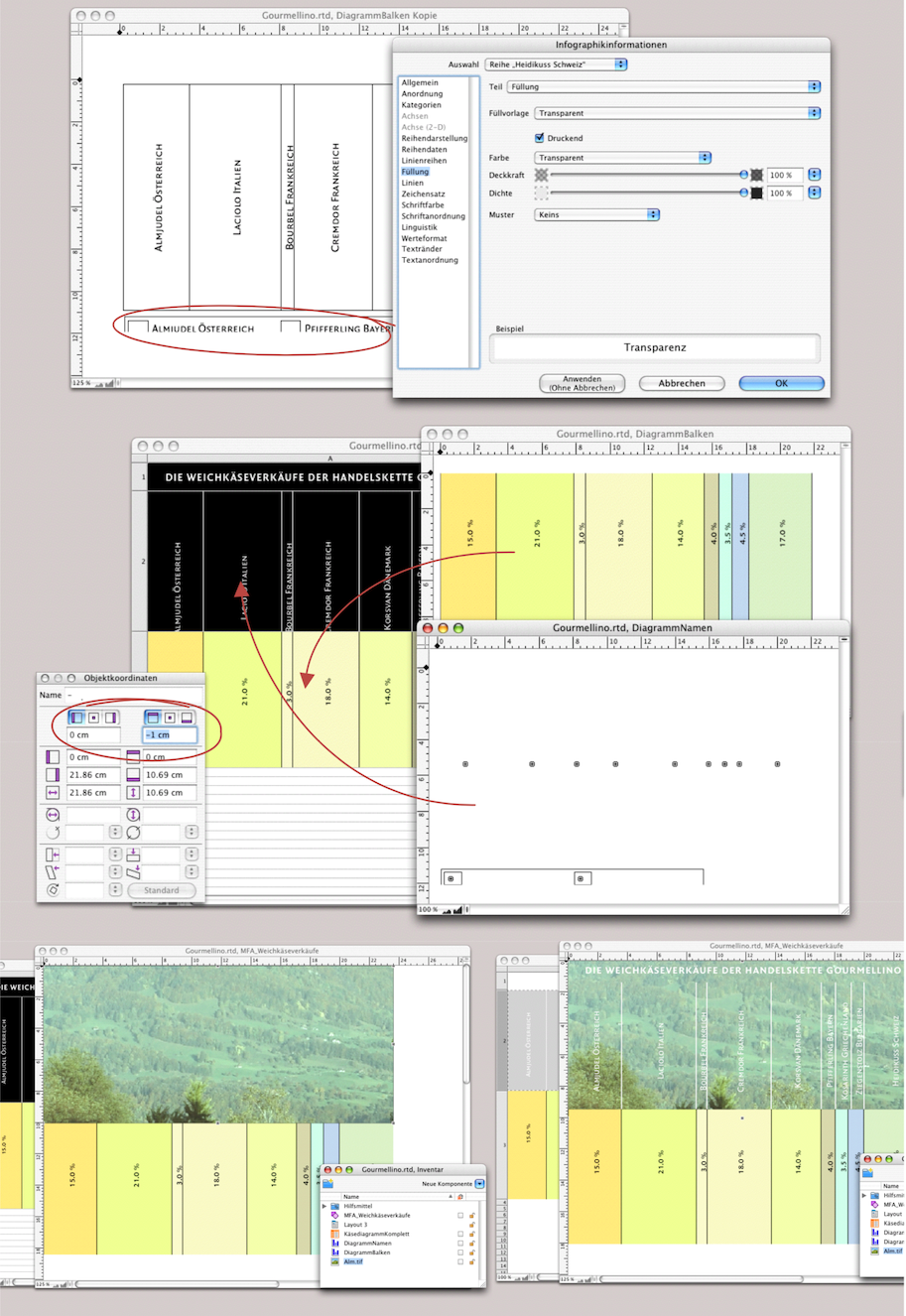

Die beiden Infografiken sind streng genommen identisch. Was sie unterscheidet, sind lediglich andere Formatierungen bzw. Wertezuweisungen. Aber alles schön der Reihe nach. Öffnen Sie eine Komponente «Infografik». Wählen Sie aus der Galerie «2-D-Säulen» die gestapelte Variante (Abb. 4.34 oben). Stellen Sie unter «Kategorien» die Balkenhöhe (bzw. Balkenbreite) ein und entfernen Sie alle Achsenlinien, Gitter und Achsenmarkierungen: Sowohl für die Kategorieachse, für die y-Achse, als auch für die Linien der «Wand», indem Sie unter «Linien» die Transparenz auswählen (Abb. 4.34, zweite von oben). Nun gilt es, den einzelnen Reihen eine Füllvorlage (zuerst erstellen) zuzuweisen:

«Reihe (Name) ➝ Füllung ➝ Füllvorlage». Der nächste Schritt ist die Beschriftung unter «Alle Reihen ➝ Reihendarstellung ➝ Zentriert ➝ Wert». Für die Drehung geben Sie «90°» ein. Damit ist die erste Infografik fertig. Erstellen Sie einen Zwilling, bzw. eine Kopie davon. Ändern Sie dort die Beschriftung unter «Alle Reihen» anstelle von «Wert» auf «Reihenname» (siehe Abb. 4.34 unten).

Für die nächsten Arbeitsschritte müssen Sie sich mit einem Trick behelfen, um überhaupt zu sehen, was Sie tun. Sie erinnern sich, der obere Teil des Schaubildes soll eine Fotografie als Hintergrund haben. Dazu braucht es eine transparente Füllung für die Grafik, die darüber liegt. In Abb. 4.35 oben wurden alle Reihen mit transparenter Füllung versehen. Wenn Sie jetzt der Schrift und den Linien eine weiße Füllvorlage geben, sehen Sie von Ihrer Grafik nichts mehr. Um ein Element auszuwählen, tappen Sie dann nicht im Dunkeln, sondern im Weißen. Wir haben zwei Tricks: Wählen Sie unter «Infografikinformationen ➝ Anordnung ➝ Legende» aus. Schieben Sie diese Legende mit dem Verschiebe- und Skalierwerkzeug ganz nach unten, außerhalb der eigentlichen Grafikdarstellung, sie dient Ihnen als Orientierungshilfe. Im Rechenblatt geben Sie der Zelle A1 und A2 vorläufig eine schwarze Füllvorlage, bis die Grafiken und der Titel richtig platziert bzw. formatiert sind.

Nun gehen Sie daran, alle Reihen m der Grafik «DiagrammNamen» (so haben wir die Kopie der ersten Grafik benannt) mit der transparenten Füllvorlage zu versehen. Leider geht das nicht mit einem gemeinsamen Befehl über «Alle Reihen», Sie müssen also jede einzelne Reihe auswählen und auf transparent setzen. In Abb. 4.35 Mitte sind sowohl die beiden Grafiken wie das Rechenblatt in einem eigenen Fenster sichtbar. Hier sind auch bereits die beiden Grafiken aus dem Inventar in die Zelle A2, bzw. A3 gezogen worden. Wenn beide Infografikfenster offen sind, können Sie wenn nötig die Grafiken auswählen und mit Hilfe der Palette «Objektkoordinaten» so positionieren, dass sie in den Rechenblattzellen optimal ausgerichtet sind. Falls der obere oder untere Teil der Grafik höher oder kürzer erscheinen soll, brauchen Sie lediglich die Zeilenhöhe zu variieren. Um übrigens die Balken mit den Prozentwerten in der Grafik zu verkleinern, müssen Sie unter «Infografikinformationen ➝ Alle Reihen ➝ Kategorien ➝ Abstände» unter Kategorien einen höheren Prozentwert eingeben oder den rechten Schiebebalken nach links ziehen (siehe Abb. 4.35 Mitte).

Jetzt holen Sie in Zelle A1 mittels der Referenz zu C16 den Diagrammtitel. Setzen Sie die Schriftformate: Größe ca. 18 pt, Schriftfarbe weiß, Achse zentriert und Abstand zum Zellrand etwa 5 mm. Was noch bleibt, ist das „Zusammenbauen“ von Bild und Grafik. Öffnen Sie eine Zeichnungskomponente. Ziehen Sie das Rechenblatt aus dem Inventar in die Zeichnungskomponente, und richten Sie es am Nullpunkt (0/0) aus. Ziehen Sie vom Nullpunkt aus einen Bildrahmen auf, der genau gleich groß ist wie die Zellen A1 und A2 zusammen. Importieren Sie Ihre Fotografie und richten Sie sie wunschgemäß aus. Wählen Sie nun den Bildcontainer aus und bringen ihn auf die hinterste Ebene. Nun brauchen Sie nur noch die Füllung der Zellen A1 und A2 wieder auf transparent zu setzen und die Grafik ist fertig. Falls das Bild hinter den beiden Zellen A1 und A2 nicht sichtbar wird, müssen Sie sicher stellen, dass auch der Containerrahmen als solcher eine transparente Füllung hat. Ihr Schaubild sollte jetzt wie Abb. 4.32 aussehen.

4.6 Das Rechenblatt als Infografik

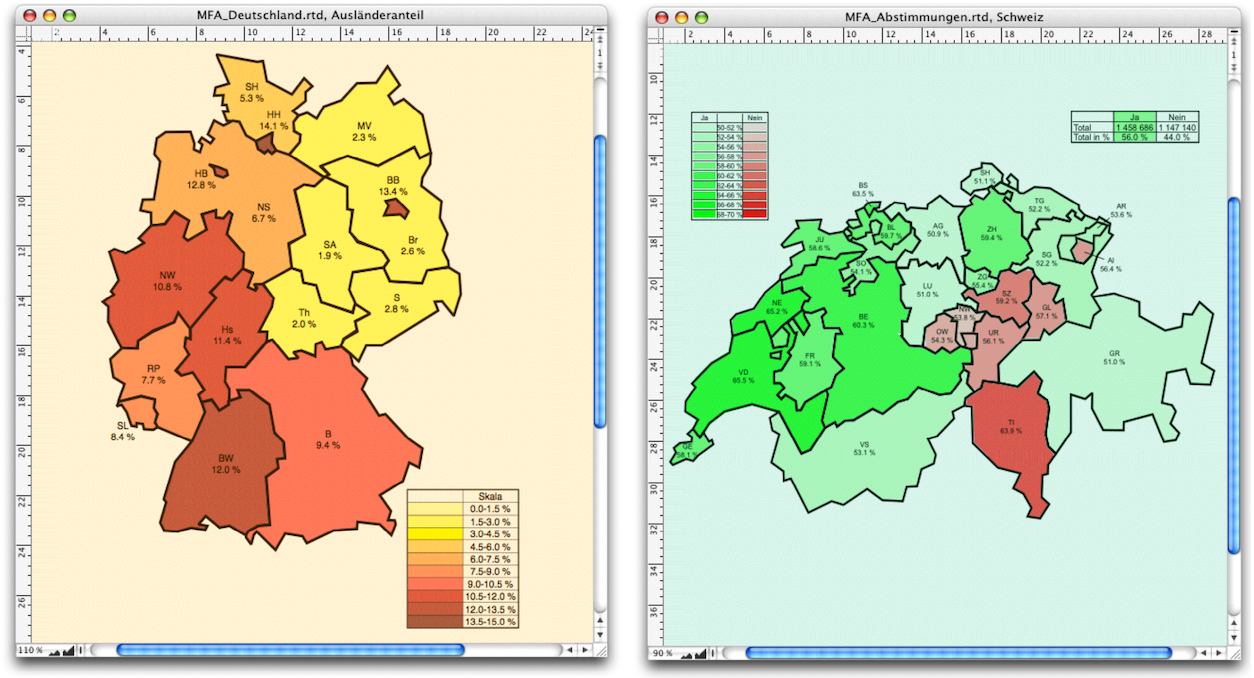

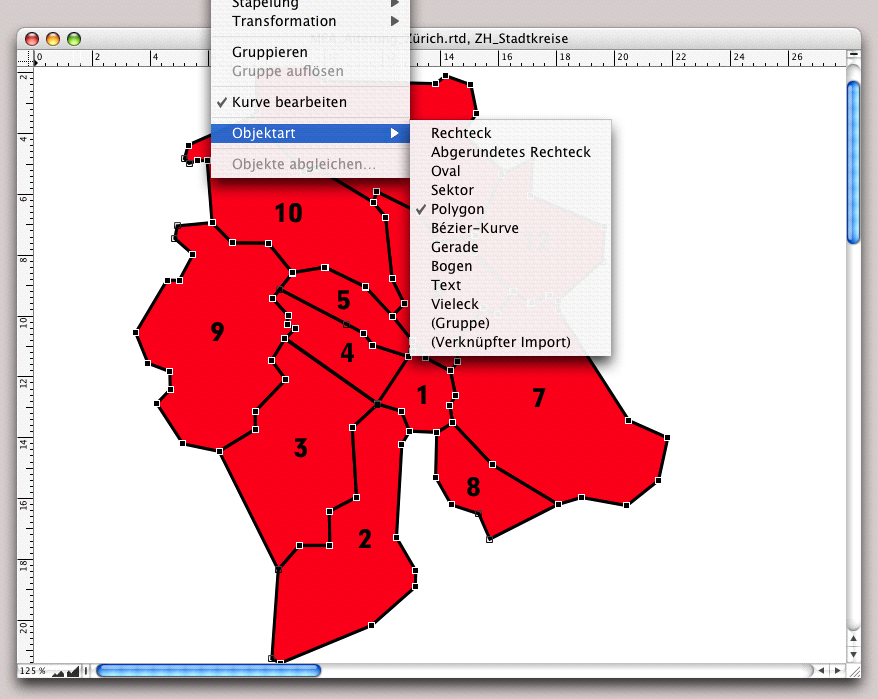

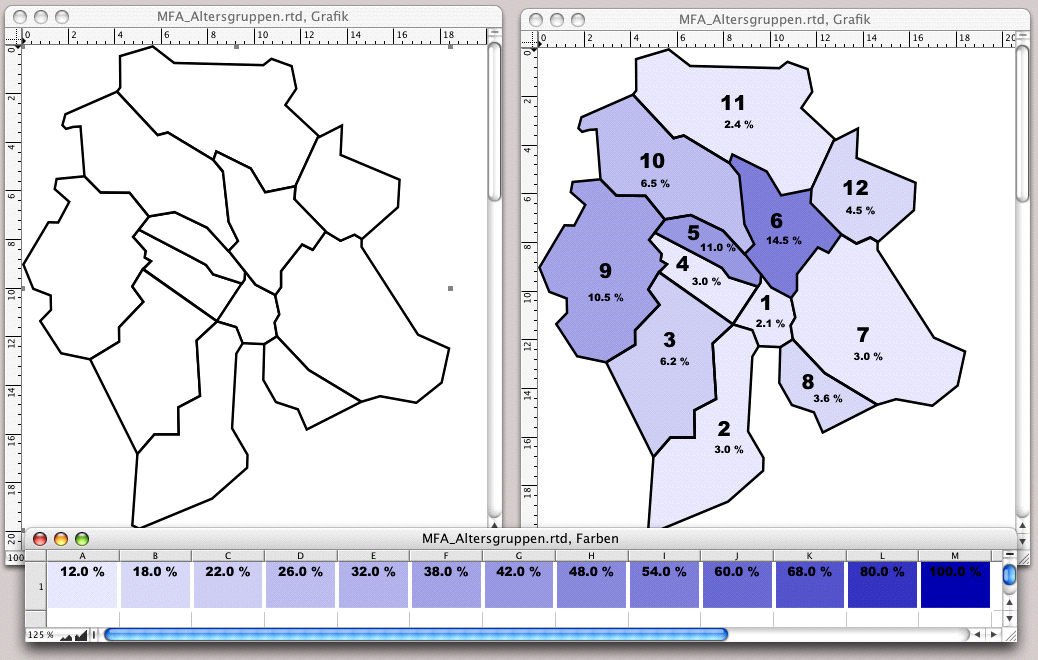

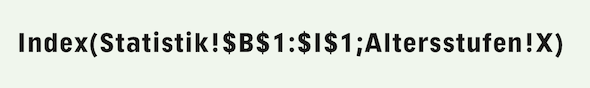

Es gibt noch etliche Dutzend Diagrammarten, die sich mit RagTime ziemlich einfach gestalten lassen. Im Kapitel 3 „Gut zum Druck nach Noten“, Bild Abb. 3.92 haben wir das Kuchendiagramm aufgezeigt. Und in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass Rechenblätter erstens nicht immer viereckig sein müssen und sich zweitens auch dazu eignen, wie Infografiken zu wirken. Die beiden Grafiken der Bundesländer und der Schweizer Kantone in Abb. 4.36 bestehen aus Rechenblättern. Falls Sie für diese beiden Länder Statistiken in dieser Art darstellen möchten, schauen Sie auf die Expertenseiten von ragtime.de. In der Rubrik «Beispiele» finden Sie diese beiden Dokumente, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die einzelnen Gebiete stellen Wertstufen mittels unterschiedlicher Farben dar. Das sind dynamische Darstellungen, die variabel mit neuen Daten „beschickt“ werden können. Eine Möglichkeit, die nicht nur für ein Marktforschungsinstitut eine praktische Sache ist, sondern für alle, die mit einer gleichbleibenden Gebietsaufteilung unterschiedliche Sachverhalte oder Veränderungen grafisch darstellen wollen. Wir zeigen Ihnen hier Schritt für Schritt, wie Sie ein solches Dokument aufbauen. Wir machen das am Beispiel einer hypothetischen Altersstatistik für die Stadt Zürich mit ihren zwölf Stadtkreisen. Das Vorgehen bleibt sich gleich, egal wie Ihr „Statistikgebiet“ auch immer aussieht.

Gehen wir zuerst von der Form aus: Suchen Sie sich eine geografische Karte, auf der die für Ihre statistische Darstellung maßgebenden Grenzen deutlich sichtbar sind, am besten ungefähr DIN A4 groß. Sie können nötigenfalls das Bild in RagTime skalieren. Solche Karten finden Sie auch im Internet. Sonst müssen Sie eine Vorlage einscannen, auf der Sie ggf. die Grenzen mit einem Filzstift nachgezogen haben. Wie Sie beim Zeichnen der Karte vorgehen, ist im Kapitel 2.7 „Zeichnen von Standortplänen“ im Zusammenhang mit dem Zufahrtsplan der YesNon-Schule erläutert. Hier nur zur Repetition eine Zeichnung im Zusammenhang mit unserem Beispiel. In Abb. 4.37 ist dargestellt, was wir anstreben: Jedes Teilgebiet wird als Polygonzug gezeichnet und jeder Polygonzug wird später zum Container für eine Rechenblattkomponente.

4.6.1 Polygone nach Plan

Ziehen Sie die Polygonzüge in der Zeichnungskomponente relativ großzügig, also nicht bis in die kleinsten Details des Grenzverlaufs, aber doch so, dass bekannte Gebietsgrenzen klar erkennbar bleiben. Es ist zweckmäßig, für das Zeichnen mit einem Darstellungsmaßstab von 125-150% zu arbeiten. So ist es einfacher, die Grenzen aneinander stoßender Gebiete gut zur Deckung zu bringen. Es macht aber nichts, wenn Sie die Punkte nicht haargenau treffen. Kleine Abweichungen werden später unsichtbar, wenn den Gebietsgrenzen eine größere Linienbreite zugeordnet wird. Gibt es bei den Gebieten Exklaven oder gehört eine Insel dazu? Dann zeichnen Sie diese als separate Polygonzüge! Ist der Polygonzug für ein Teilgebiet fertig, betätigen Sie die Eingabetaste, sodass er als ganzes Objekt ausgewählt ist, die einzelnen Eckpunkte also nicht mehr markiert sind.

Da bei einer Karte mit Teilgebieten zwingend gemeinsame Grenzen vorkommen, können Sie, wenn Sie einen ersten Polygonzug gezeichnet haben, diesen auch kopieren und die gemeinsame Grenze für das nächste Gebiet nutzen. So sind die Grenzverläufe der aneinander stoßenden Teilgebiete absolut deckungsgleich, und Sie ersparen sich ein bisschen Arbeit. Stellen Sie unter «Extras ➝ Grundeinstellungen ➝ Zeichnung» den Versatz für das Duplizieren auf 0/0. Jedes Objekt, das Sie nun Duplizieren, bleibt also ohne Versatz direkt über dem Original liegen. Nehmen wir an, dass Kreis 2 in Abb. 4.37 Ihr erstes gezeichnetes Gebiet ist, und Kreis 3 der nächste Teil sei, den Sie nachzeichnen möchten. Wählen Sie das für den Kreis 2 gezeichnete Polygon aus und machen Sie mit AD/•D ein Duplikat. Durch Drücken der Eingabetaste oder Doppelklick auf die Linie werden die Stützpunkte sichtbar. Fassen Sie den ersten Stützpunkt außerhalb der gemeinsamen Grenze, und ziehen Sie ihn als Stützpunkt in das neu zu zeichnende Polygon. Fahren Sie Punkt für Punkt weiter. Hat das vorhergehende Gebiet mehr Punkte, dann löschen Sie die überflüssigen Punkte (Punkt auswählen und Taste >/>; oder aber mit der „Minusfeder“  auf den Punkt klicken). Sind es zu wenig Punkte für das neue Gebiet, fügen Sie weitere hinzu (mit der „Plusfeder“

auf den Punkt klicken). Sind es zu wenig Punkte für das neue Gebiet, fügen Sie weitere hinzu (mit der „Plusfeder“  irgendwo auf die Linie klicken). – Haben Sie schließlich alle Teile gezeichnet, gruppieren Sie diese, weisen Sie der Gruppe eine transparente Füllung zu und eine Linienvorlage «Grenze»: Linienstärke mindestens 3 pt, Füllvorlage «Schwarz». Positionieren Sie die linke obere Ecke der Gruppe auf den Nullpunkt. Benennen Sie die Zeichnungskomponente im Inventar: «Grafik».

irgendwo auf die Linie klicken). – Haben Sie schließlich alle Teile gezeichnet, gruppieren Sie diese, weisen Sie der Gruppe eine transparente Füllung zu und eine Linienvorlage «Grenze»: Linienstärke mindestens 3 pt, Füllvorlage «Schwarz». Positionieren Sie die linke obere Ecke der Gruppe auf den Nullpunkt. Benennen Sie die Zeichnungskomponente im Inventar: «Grafik».

4.6.2 Farbskale für Prozentwerte

Überlegen Sie, wie Sie die Farben anwenden wollen. Verschiedenfarbigkeit macht Unterschiede deutlicher. Nur in der Intensität differierende Farbtöne eignen sich aber besser zur Darstellung von Abstufungen. Wir wählen deshalb hier die zweite Möglichkeit. Bei der Wahl der Farben und Farbabstufungen ist zu berücksichtigen, ob die Grafik auch in einem Druckverfahren reproduziert werden soll. Dann sind Farben mit einer Dichte unter 12% zu vermeiden. Wählen Sie die Farben so aus, dass eine gute Abstufung erreicht wird. In Abb. 4.38 sind links die gruppierten Polygone zu sehen. In der rechten Zeichnungskomponente ist bereits die fertige Grafik – unser Ziel – zu sehen. Das Rechenblatt darunter zeigt eine Farbskala mit Prozentwerten für die Dichte einer RagTime-RGB-Farbe. Für eine Statistikdarstellung werden normalerweise nur zehn Stufen verwendet. Schaffen wir also zuerst einmal die Grundlagen für unsere Farbaufteilung. Dazu müssen Sie die maximalen Abmessungen Ihrer Teilgebiete, bzw. deren Polygonzüge kennen.

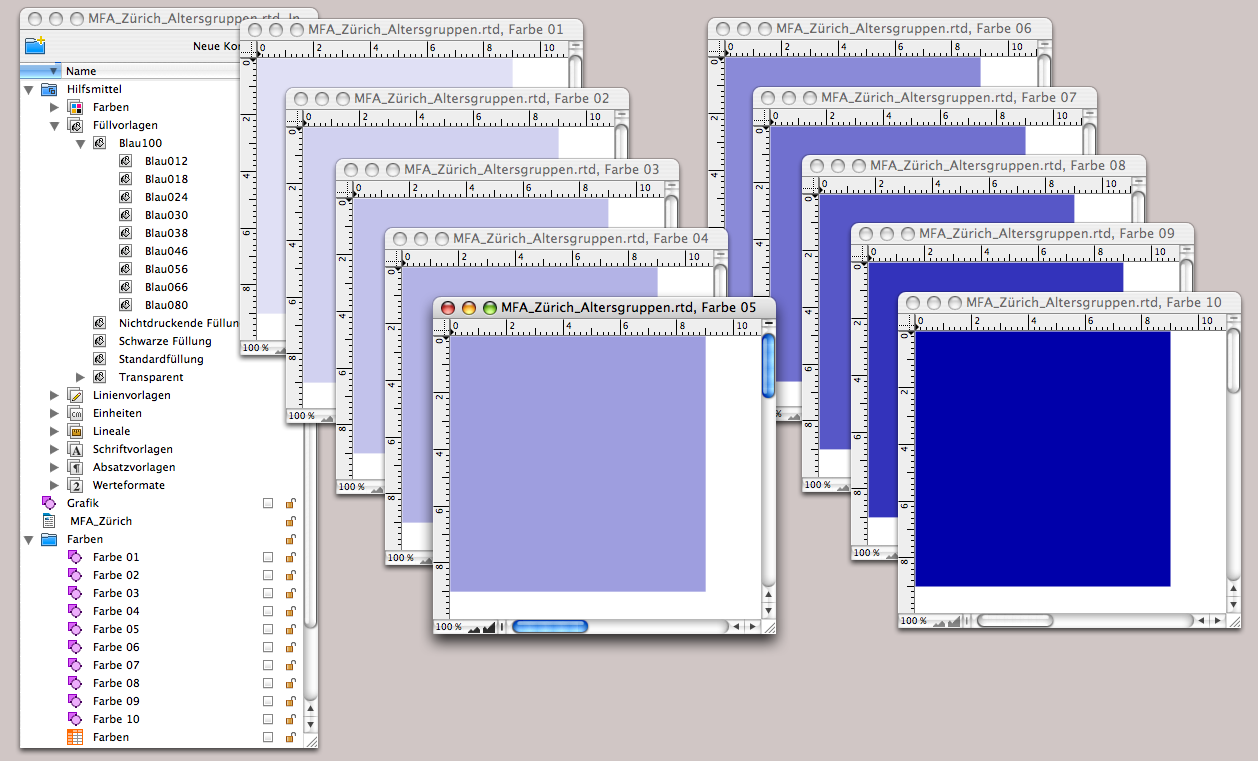

4.6.3 Berechenbare Farben

Legen Sie eine Füllvorlage mit der Farbe Ihrer Wahl und 100% Dichte an. Nennen Sie diese z. B. «Blau100». Davon machen Sie neun Kopien, alle abhängig von der ersten – sie sollen die Farbe erben, damit wir diese ggf. nur in einer einzigen Vorlage ändern können und alle anderen automatisch folgen. Den neun kopierten Füllvorlagen weisen Sie absteigende Dichtestufen zu, am Anfang zur besseren Unterscheidung in größeren Schritten, dann in kleineren und geben Sie den Vorlagen entsprechende Namen. 100, 80, 66, 56, 46, 38, 30, 24, 18, 12 ist eine gute Folge von Werten für die Dichte (siehe Inventar in Abb. 4.39).

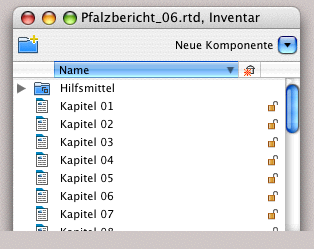

Öffnen Sie eine neue Zeichnungskomponente und ziehen Sie vom Nullpunkt aus einen Rahmen so groß auf, dass er die maximalen Abmessungen aller Teilgebiete sicher mit einschließt – in unserem Fall reichen 9x9 cm. Weisen Sie dem Rahmen und dessen Rand die dunkelste Füllvorlage zu. Geben Sie dieser Zeichnungskomponente im Inventar einen Namen («Farbe 10») und erstellen Sie dort gleich einen Ordner «Farben». Nun kopieren Sie die Zeichnungskomponente «Farbe 10» neun Mal, benennen diese mit «Farbe 01» bis »Farbe 09». Anschließend öffnen Sie alle Zeichnungskomponenten und weisen jeder Zeichnungskomponente die entsprechende Füllvorlage zu (Abb. 4.39). In einem Rechenblatt «Farben» dimensionieren Sie die zehn Spalten A:J alle 18 mm breit und die beiden ersten Zeilen je 12 mm hoch. Der Reihe nach ziehen Sie die Zeichnungen «Farbe 01» bis «Farbe 10» in die Zellen der Zeile 1. Damit werden diese Zeichnungen (also unsere Farbskala) referierbar und können somit als Ergebnis einer Berechnung irgendwo hin geholt werden. Gleichzeitig haben Sie damit die Farbskala als Legende vorbereitet. Wir kommen später darauf zurück.

- Tipp:

-

Zugegeben, diese Art der Darstellung von statistischen Werten mittels Rechenblättern erfordert schon einige Arbeit. Doch der Nutzen ist beträchtlich, weil Sie mit der einmal erstellten Grafik immer wieder neue Inhalte visualisieren können. Auch die Formeln können andernorts gute Dienste leisten.

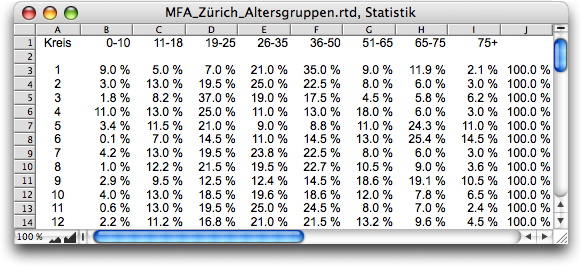

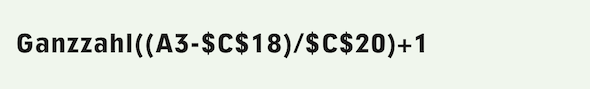

Jetzt sind wir bereit, um uns der eigentlichen Statistik widmen zu können. Da lohnt es sich, einen Moment zurückzulehenen und zu überlegen, was genau gemacht werden soll. Im Rechenblatt «Statistik» sind die Anteile der verschiedenen Altersgruppen in jedem Stadtkreis aufgeführt. Nur eine dieser Altersgruppen kann gleichzeitig grafisch dargestellt werden.

Mit einem Einblendmenü soll zwischen den Altersgruppen diejenige ausgewählt werden und deren Daten zur Darstellung gebracht werden. Diese Werte werden dann in eine Tabelle übernommen, die zur Berechnung der Farbwerte benützt wird. – Die Streuung der Anteile ist je nach Altersgruppe verschieden. Für jede Altersgruppe soll aber eine optimale Spreizung der Darstellung über die Farbskala erreicht werden. Also hängt die Zuordnung der Farbstufen zu Prozentwerten vom Minimal- und Maximalwert der gewählten Altersgruppe ab. Bevor wir uns an die Umsetzung in die Darstellung machen, müssen wir die nötigen Berechnungen anstellen: Minimalwert und Stufengröße der Farbskala in Relation zu den Prozentwerten.

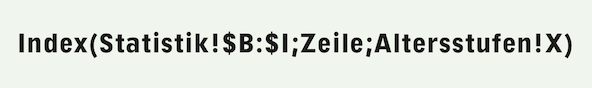

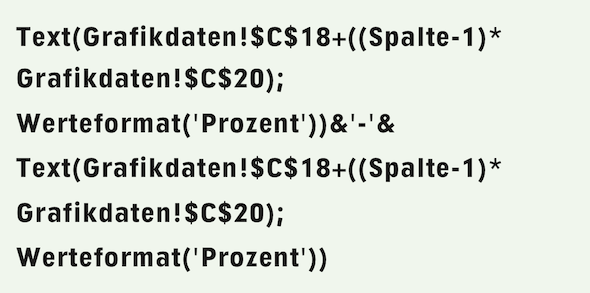

In der Zeichnung platzieren Sie (nichtdruckend) einen Knopf «Altersstufen» vom Typ «Einblendmenü» natürlich mit dem Index als gewünschtes Resultat. Für den Titel gilt die Formel:

Neben oder über dem Knopf schreiben wir als grafischen Text «Altersstufe:».

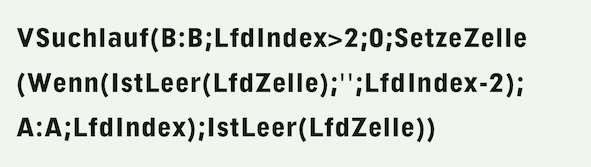

Legen Sie ein Rechenblatt «Grafikdaten» an, in welchem die nötigen Berechnungen durchgeführt werden sollen. In Zelle A3 geben Sie die Formel 4.2 ein. Damit wird aus der gleichen Zeile des Rechenblatts «Statistik» der Wert aus der Spalte geholt, der durch den Index des Knopfes «Altersstufe» bestimmt ist. Diese Formel können Sie nach unten bis zur Zeile 14 kopieren, sodass die Werte aller Stadtkreise übernommen werden.

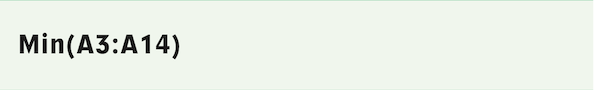

In Zelle A16 wird das Minimum berechnet, in Zelle A17 das Maximum. Wir zeigen hier nur die erste der beiden Formeln:

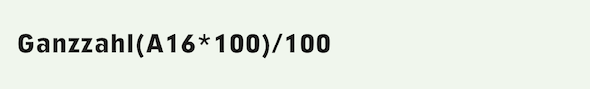

Um die Übersicht zu bewahren schreiben Sie in Spalte B immer gleichzeitig an, welcher Wert in Spalte A steht, und in Spalte C lassen Sie sich den gleichen Wert in Prozenten anzeigen – einfach die Zelle in Spalte A referieren und Werteformat «Prozent» zuordnen (siehe Abb. 4.41). In Zelle A18 lassen Sie den untersten Punkt der Skala berechnen. Gehen Sie dabei vom Minimum aus und runden mit der folgenden Formel auf den nächsten ganzen Prozentwert ab:

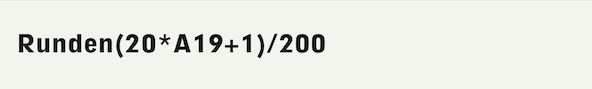

Die Differenz zwischen dem errechneten Basiswert der Skala und dem Maximum (Zelle A19) runden Sie so auf, dass die Schrittgröße ein Mehrfaches eines halben Prozentes ist. Das besorgt folgende Formel in Zelle A20:

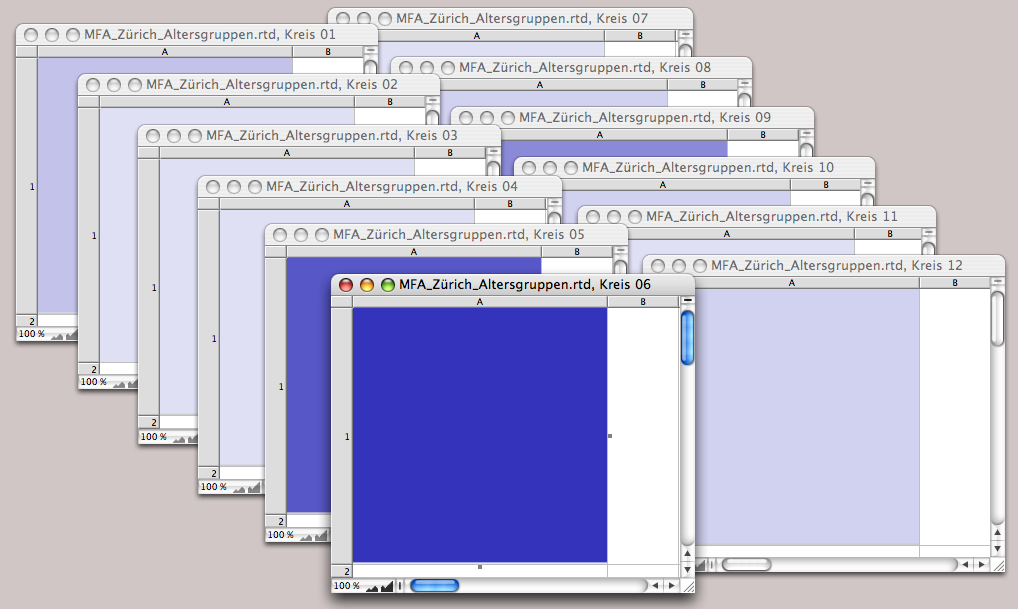

Jetzt gilt es, für den Wert jedes Stadtkreises zu ermitteln, mit welcher Stufe der Farbskala er darzustellen ist. Diese Skalenstufe stellen Sie neben den Wert, also in die Zellen B3:B14. In die erste dieser Zellen gehört die Formel 4.6.

Diese Formel können Sie dann in die weiteren Zellen nach unten kopieren. – Aber wie kommen die Farben jetzt in die Grafik?

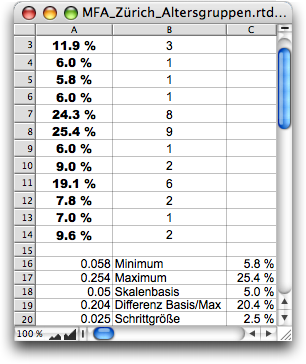

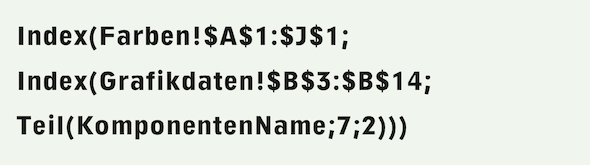

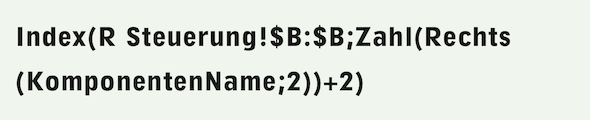

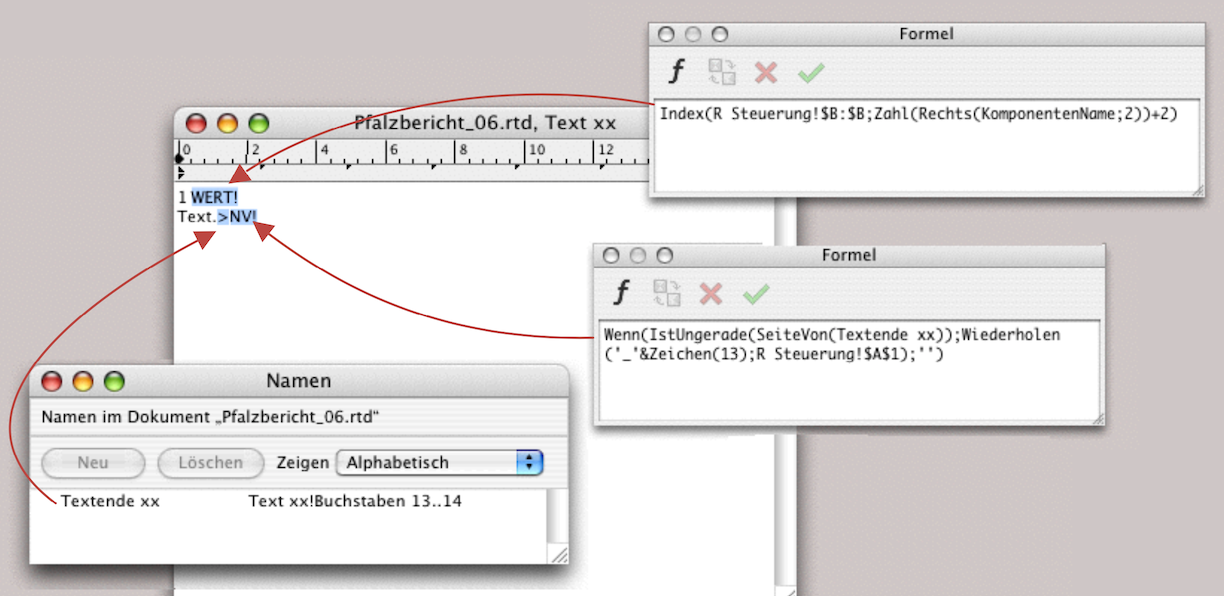

Im nächsten Schritt erstellen Sie Rechenblätter für die Gebiete bzw. Stadtkreise (siehe Abb. 4.42). Öffnen Sie ein erstes Rechenblatt und benennen Sie es im Inventar mit «Kreis 01». Dimensionieren Sie Zelle A1 so, dass die größten Abmessungen aller Gebiete abgedeckt sind – also gleich wie die „Farbzeichnungen“. In diese Zelle geben Sie Formel 4.7 ein. Sie referiert den Bereich der Farbskala und benutzt den mit Formel 4.6 berechneten Index zu dieser Skala. Interessant ist natürlich, wie dieser Index der Tabelle derjenigen Zeile entnommen wird, die dem Stadtkreis entspricht.

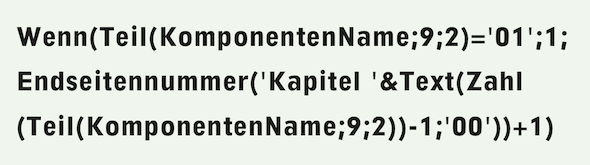

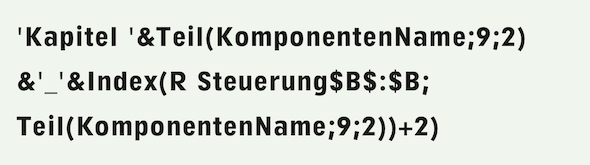

Dazu ist es wichtig, dass wir dem Rechenblatt den Namen «Kreis 1» oder «Kreis 01» gegeben haben. Denn daraus extrahiert die Formel mit den Funktionen «Teil» und «Komponentenname» den Zeilenindex. Die letzten beiden Argumente der Funktion «Teil» müssen Sie anpassen, falls Sie andere Namen wählen. Handelt es sich beispielsweise um Länder, so könnten Sie dem als Komponentennamen verwendeten Landesnamen einen Laufindex voranstellen und diesen mit der Funktion «Links» statt «Teil» extrahieren. – Nur dank dieses Vorgehens können Sie nun elf Kopien dieses Rechenblatts anlegen – schließen Sie es vorher – und diese mit «Kreis 02» bis «Kreis 12» benennen. Schon holt sich jedes Rechenblatt die richtige Farbe aus der Skala (siehe Abb. 4.42)!

Ziehen Sie nun ein Rechenblatt nach dem anderen aus dem Inventar in den dem Stadtkreis entsprechenden Polygonzug in der Zeichnung «Grafik». Aus den reinen Polygonrahmen werden damit Rechenblattcontainer. Sollte eines Ihrer Teilgebiete Exklaven oder Inseln umfassen, so ziehen Sie das Rechenblatt einfach zusätzlich auch auf dessen Polygonzug. Mit grafischem Text schreiben Sie noch die Stadtkreisnummern und platzieren Sie zu den einzelnen Gebieten, am besten mit einer Schriftvorlage, damit Sie alle gemeinsam ändern können, wenn diese größer, kleiner, oder in einer anderen Schrift angezeigt werden sollen.

Das Rechenblatt «Grafikdaten» dient in der Grafik auch direkt zur Darstellung der Etiketten. Erstellen Sie eine passende Schriftvorlage «Etiketten» und ordnen Sie diese den Zellen A3:A14 zu. Richten Sie diese auch noch zentriert aus. Das haben wir in Abb. 4.41 bereits vorweggenommen – allerdings müssen Sie jetzt die Zellränder noch auf «Transparent» setzen, da sie sonst in der Grafik angezeigt werden.

Dann ziehen Sie das Fenster der Zeichnungskomponente «Grafik» weit genug auf, damit Sie neben den Gebietsabbildungen noch Platz haben. Dort ziehen Sie einen Rahmen auf in der Größe von 25 x 6 mm, Füllvorlage «Transparent», Linienvorlage «Containerrand». Kopieren Sie diesen Rahmen 12 Mal und ziehen Sie vom ersten bis zum letzten Rahmen eine vertikale Pipeline. Um das durchführen zu können, müssen Sie den Darstellungsmaßstab Ihrer Zeichnungskomponente auf 150% vergrößern, sonst lassen sich die kleinen Rahmen mit dem Pipeline-Werkzeug nicht ansteuern. Sind alle Rahmen mit der Pipeline verbunden, ziehen Sie aus dem Inventar das Rechenblatt «Grafikdaten» in den ersten Rahmen. Diesen ersten Rahmen vergrößern Sie so, dass er Zelle A1 und A2 zeigt, damit die eigentlichen zwölf Werte in je einem der anderen Rahmen angezeigt werden. – Falls die Rahmen und die Darstellung nicht abgestimmt sind, müssen Sie entweder im Rechenblatt die Spaltenbreite und Zeilenhöhen, oder die Schriftvorlage der Etiketten anpassen. Jetzt können Sie die einzelnen Rahmen jeweils auf den richtigen Stadtkreis legen. Den Rahmen mit den Zellen A1 und A2 ziehen Sie weit nach rechts aus dem im Layout sichtbaren Bereich. – Die gleiche Technik mit einem Rechenblatt hätten Sie übrigens auch für die Stadtkreisnummern verwenden können. Würden statt der einfach nummerierten Stadtkreise Gebiete mit Namen angezeigt, so wäre das sicher die flexiblere Lösung.

Jetzt bleibt noch die Legende, die ja schon im Rechenblatt «Farben» vorbereitet ist. Ziehen Sie unterhalb der Stadtkreisdarstellung einen Rahmen mit transparenter Füllung auf: 18 cm x 1,2 cm, und legen Sie gleich noch ein Duplikat des Rahmens an. Verbinden Sie beide Rahmen mit einer vertikalen Pipeline und ziehen Sie das Rechenblatt «Farben» in den ersten Rahmen. Im zweiten Rahmen sehen Sie die noch leeren Rechenblattzellen A2:J2.

Geben Sie ihnen eine transparente Füllung und setzen Sie in A2 die Formel 4.8. Natürlich kopieren Sie die Formel nach rechts in die anderen Zellen. Damit werden die prozentualen Werte angezeigt, die jeder Skalenstufe entsprechen. Da die Farbskala dynamisch ist, müssen auch diese Werte sich anpassen. Können Sie die Formel nachvollziehen? Wenn nicht, dann experimentieren Sie ein wenig mit den darin verwendeten Funktionen: Sie werden erkennen, wie sich die Farben verändern.

Bringen Sie dann beide Rahmen mit der Zeichnungsbefehlspalette zur Deckung. Positionieren Sie die Legende oben zentriert in den Zellen. Ist die Schrift in den dunkelsten Farbfeldern kaum lesbar, so weisen Sie ihr als Schriftfarbe «Weiß» zu.

Für den Titel schreiben Sie mit Grafischem Text «Anteile der Altersstufe », setzen dann die Formel 4.9 ein und schreiben den Rest des Satzes: «an der Bevölkerung in den Stadtkreisen Zürichs». Formatieren Sie die Schrift nach Wunsch und platzieren Sie den Titel im Layout oberhalb der Zeichnung «Grafik».

Natürlich kann ggf. auch der ganze Titel vom Inhalt des Rechenblatts «Statistik» abhängig gemacht werden, wenn nicht nur ein Element – in unserem Fall die Altersgruppen – sondern der ganze Titel ändern soll.

Damit ist die Arbeit abgeschlossen (Abb. 4.43). Der Rest hat nichts mehr mit der hier gestellten Aufgabe zu tun: Natürlich gehört zu einer solchen Statistik eine Quellenangabe für das Zahlenmaterial und ein Datum, auf das sich die Zahlen beziehen. Und sicher darf auch das Logo des Marktforschungsinstituts nicht fehlen.

Zugegeben, das war kein gemütlicher Spaziergang. Aber wir gehen davon aus, dass die Daten, die im Rechenblatt «Statistik» erfasst wurden (siehe Abb. 4.40), immer wieder durch neue Erhebungen, auch zu völlig anderen Themen, ersetzt werden können. Unsere Grafik ist also ein bleibendes Mittel, um laufend andere Daten darstellen zu können. Natürlich müssen Sie ein paar Sachen ändern, wenn Sie eine solche Grafik für das Gebiet anlegen wollen, das Sie interessiert. Aber eine Hexerei ist das nicht, wenn Sie der obigen Anleitung Schritt für Schritt folgen und die Formeln, wo nötig, etwas anpassen.

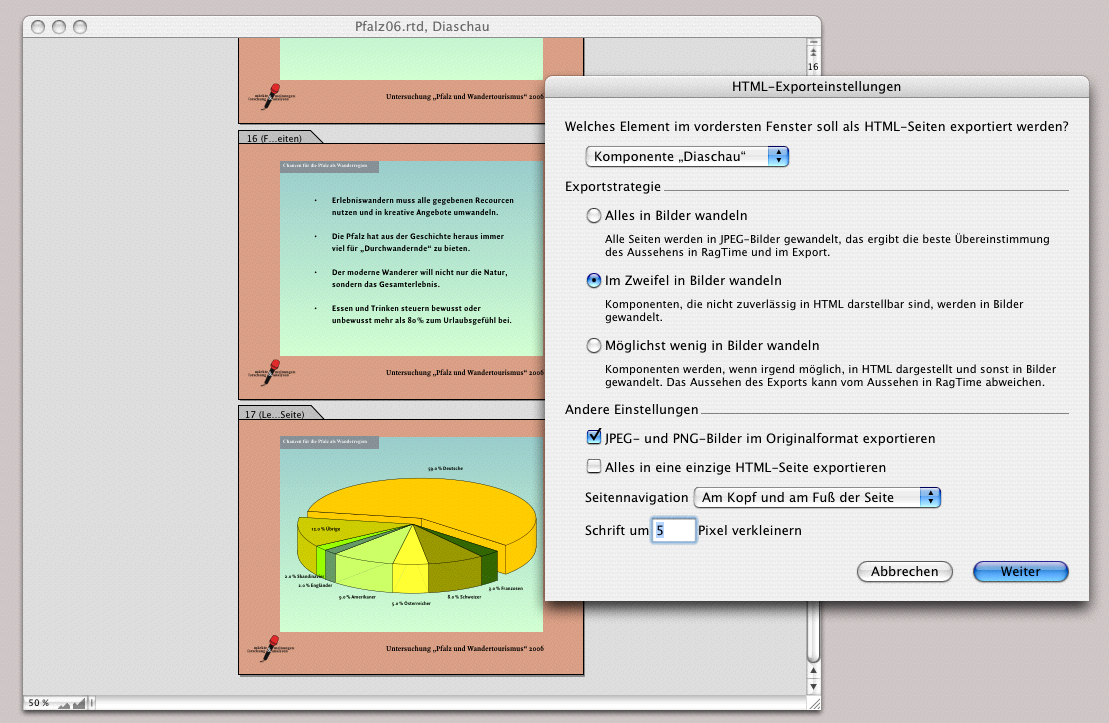

4.7 SlideTime – nicht nur Diaschau

SlideTime ist integrierender Bestandteil von RagTime. Aber Hand aufs Herz – haben Sie es schon mal benutzt? Wenn nicht, dann sollten Sie es sich ansehen – und wenn ja, noch ein bisschen genauer! Denn SlideTime ist zwar das Präsentationsmodul von RagTime, kann aber auch ganz andere Aufgaben lösen! Doch eins nach dem andern.

Einige wichtige Punkte wollen wir zuerst herausgreifen: SlideTime „druckt“ ein Layout auf den Bildschirm, also nicht ein Dokument, sondern nur ein ausgewähltes Layout. Welches Layout – wenn es im Dokument mehrere hat? Der Menübefehl «Extras ➝ Diaschau» ist nur verfügbar, wenn ein Layoutfenster im Vordergrund ist. Dann ist es logischerweise dieses Layout. Mit der SlideTime-Funktion «STStarten» muss als erstes und eventuell einziges Argument der Name des zu präsentierenden Layouts angegeben werden, so wie er im Inventar zu sehen ist.

Alles was im gezeigten Layout als «nichtdruckend» markiert ist, wird auch mit SlideTime nicht auf dem Bildschirm gezeigt. Im so „gedruckten“ Dokument, also in der Bildschirmpräsentation, können Sie nicht arbeiten, keine Knöpfe bedienen (außer den Vorwärts-Rückwärts-Tasten) und keine Änderungen machen. Während der SlideTime-Diaschau wirken Tastatur und Maus lediglich als Steuerelemente und beeinflussen das Dokument selbst in keiner Weise.

4.7.1 „Eingabe nicht gestattet!“

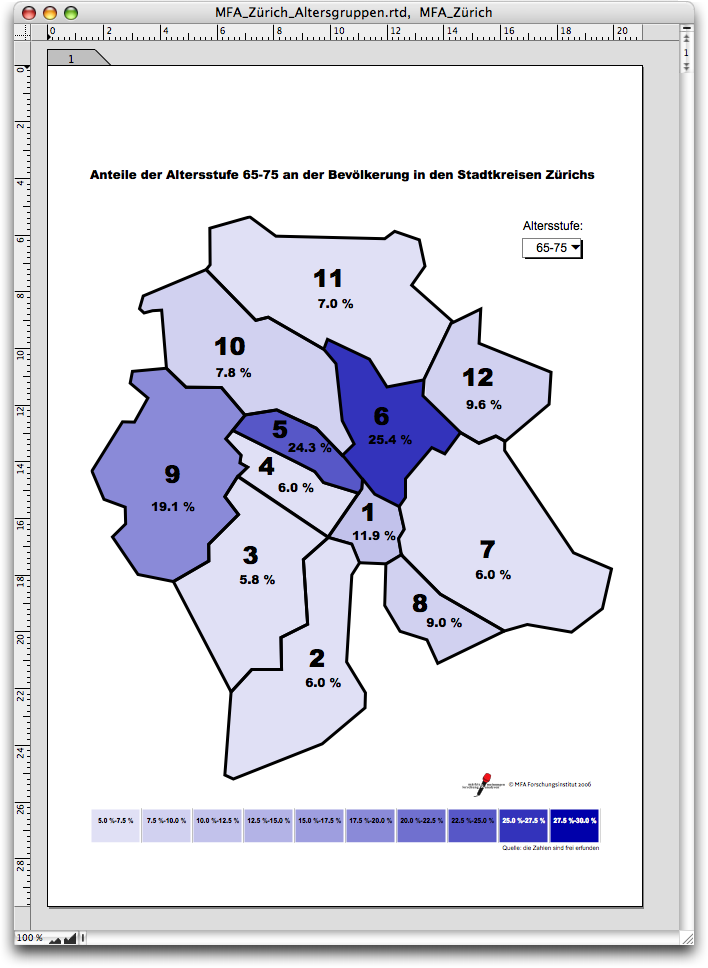

Sehr instruktiv, wenn auch leider nicht gerade erschöpfend erläutert, sind die Beispielsdokumente von RagTime. Eines wollen wir vorab näher anschauen: «Dia als Warnung». Das Prinzip besteht in einer Formel, die eine SlideTime-Funktion in Gang setzt, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Im RagTime-Beispielsdokument ist es ein Minus im Kontostand, der eine Warnmeldung aufruft. Wir wenden das gleiche Prinzip hier in einem Beispiel für eine unbefugte Eingabe an.

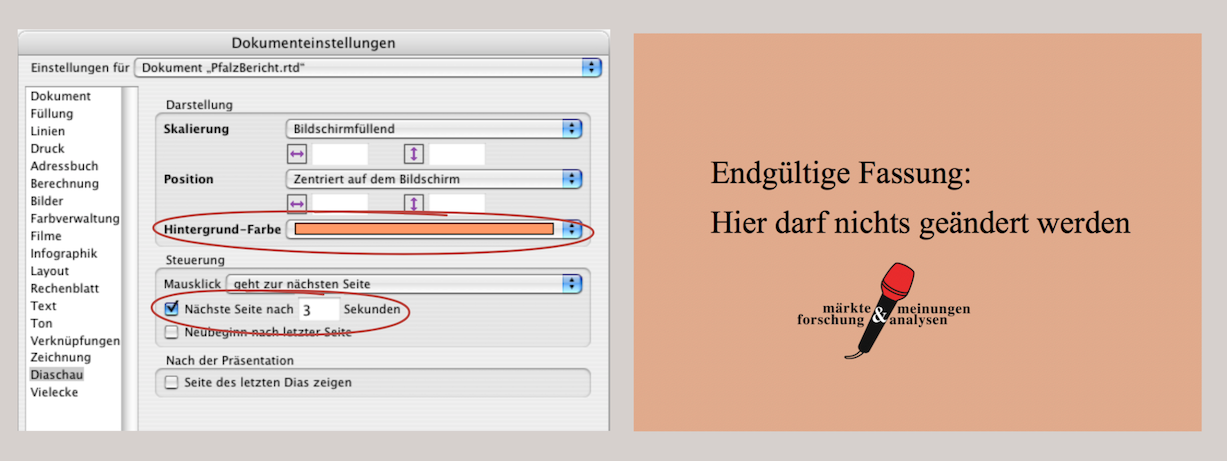

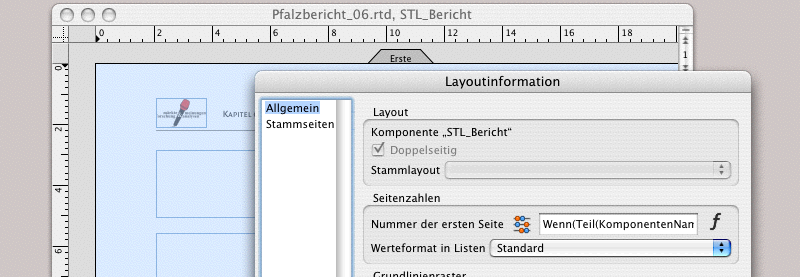

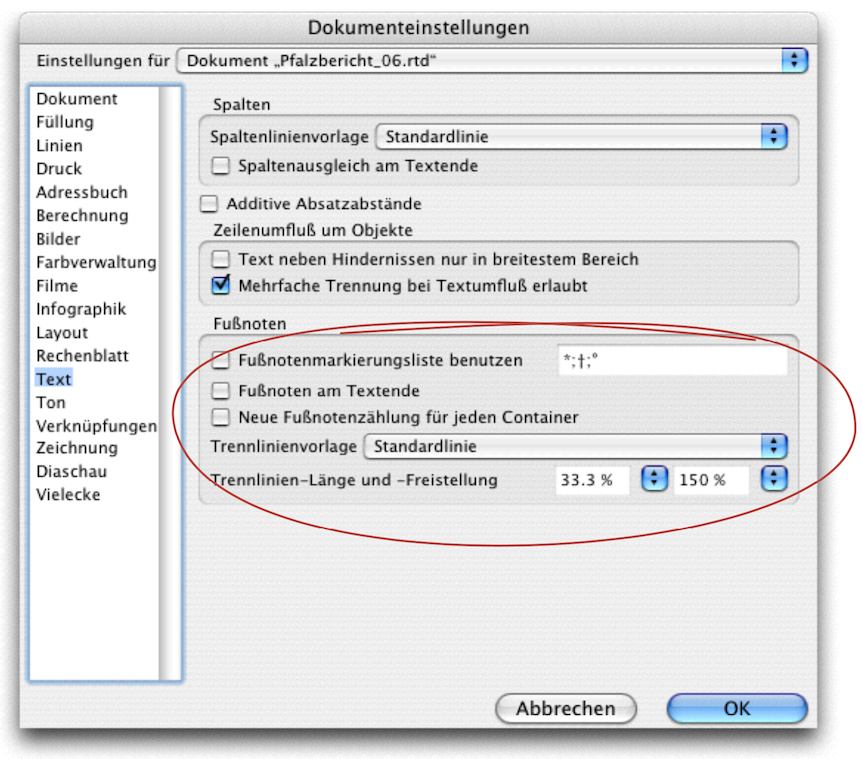

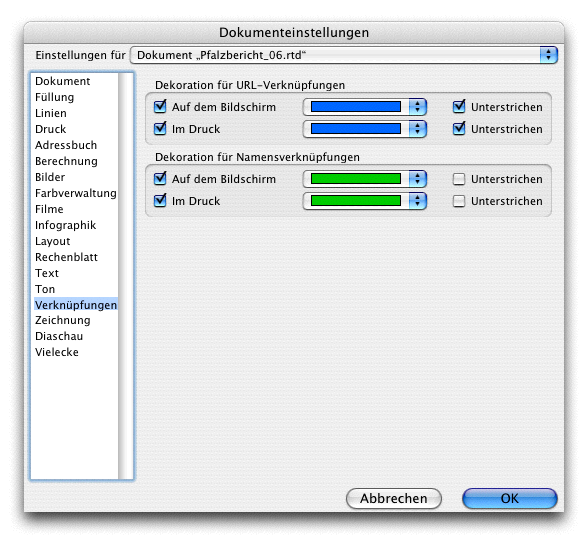

Im Grunde braucht es dazu nichts weiter, als eine Formel in einem Rechenblatt und ein Layout mit einer Seite für den Warntext. Voraussetzung ist, dass in «Dokumenteinstellungen ➝ Diaschau ➝ Steuerung» ausgewählt ist, nach wie vielen Sekunden zur nächsten Seite gegangen werden soll (siehe Abb. 4.45). Da SlideTime nach der letzten Seite einer Diaschau automatisch – wenn nichts anderes ausgewählt ist – das Dokument wieder im Zustand anzeigt, in welchem es vor Start der Diaschau war, brauchen wir keine weiteren Eingaben zu machen. Es sei denn, die Skalierung oder die Position soll geändert werden. Unter «Hintergrund-Farbe» können Sie von dieser Tafel aus eine Farbe bestimmen. Hier kann aber auch «Transparent» ausgewählt werden, damit die Farben dann auf der Layoutseite definiert werden. In unserem Beispiel haben wir die Farbe in der Tafel ausgewählt.

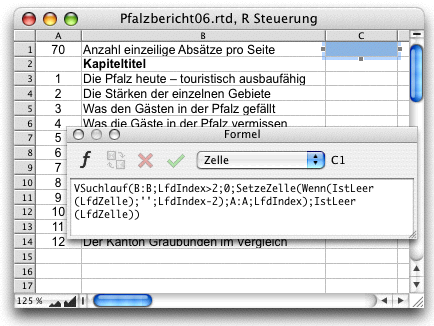

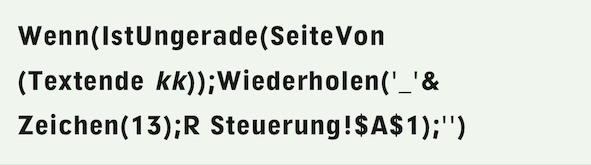

Wir wollen erreichen, dass niemand in der Tabelle des Dokumentes Eintragungen vornimmt (siehe Abb. 4.44). Selbstverständlich könnten Sie die Zellen schützen, das Rechenblatt schützen und auch das Dokument mit einem Schutz versehen. Wir gehen am Schluss dieses Kapitels noch darauf ein. Unser Schutz ist recht provisorisch und soll sehr schnell wieder entfernt werden können. Ziehen Sie über die Tabelle (etwas größer) ein Rechenblatt, stellen Sie dessen Farben (Rahmen und Zellen!) auf «Transparent» ein. Öffnen Sie die Komponente, Vergrößern Sie die Zelle A1, dass sie auf jeden Fall viel größer ist als der ganze Container, und schreiben Sie in eine beliebige nebenstehende Zelle (im Beispiel = C1) die Formel 4.10.

Der überdeckende transparente Rechenblattrahmen bewirkt schon für sich, dass gar nicht in die eigentliche Tabelle eingegriffen werden kann. Wer dennoch eine Eingabe macht und die Eingabetaste drückt, löst damit das Starten der Diaschau mit der bildschirmfüllenden „Warnmeldung“ (Abb. 4.45 rechts) aus. Die „Warnmeldung“ wird nach 3 Sekunden wieder abgebrochen.

Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das vermeintliche Präsentationsmodul «SlideTime» für ganz andere Zwecke als Präsentationen eingesetzt werden kann. Zu beachten ist aber, dass für eine Diaschau nur ein Layout aufgerufen werden kann, also weder Stammlayouts noch einzelne Komponenten. Nun wollen wir uns aber doch der eigentlichen Funktion von «SlideTime», dem Präsentieren zuwenden.

4.8 Was an «SlideTime» anders ist

Zwischen den bekannten Präsentationsprogrammen und RagTime mit SlideTime gibt es zwei Hauptunterschiede: Erstens kann jedes RagTime-Layout mit SlideTime einfach sofort seitenweise als Diaschau präsentiert werden. Wenn also von Beginn an die mögliche Präsentation mit eingeplant wird, lässt sich ein Layout mit seinen Komponenten schon in der Gestaltung so anlegen, dass nicht mehr allzu viel Nacharbeit nötig ist. Zweitens gibt es in RagTime-Dokumenten natürlich keine der bekannten Animationseffekte. Aber sind die wirklich so beeindruckend? Spielt es wirklich eine Rolle, ob Schlagworte und „Bullet-Points“ wie Geschosse auf den Bildschirm sausen, oder ob jede Seite beim Wechseln umklappt? Oft lenken diese Spielereien nur von der eigentlichen Aussage ab und vermitteln den Eindruck, dass da jemand alle Power-Point-Effekte mal ausprobieren wollte.

4.8.1 Allerhöchste Stufe

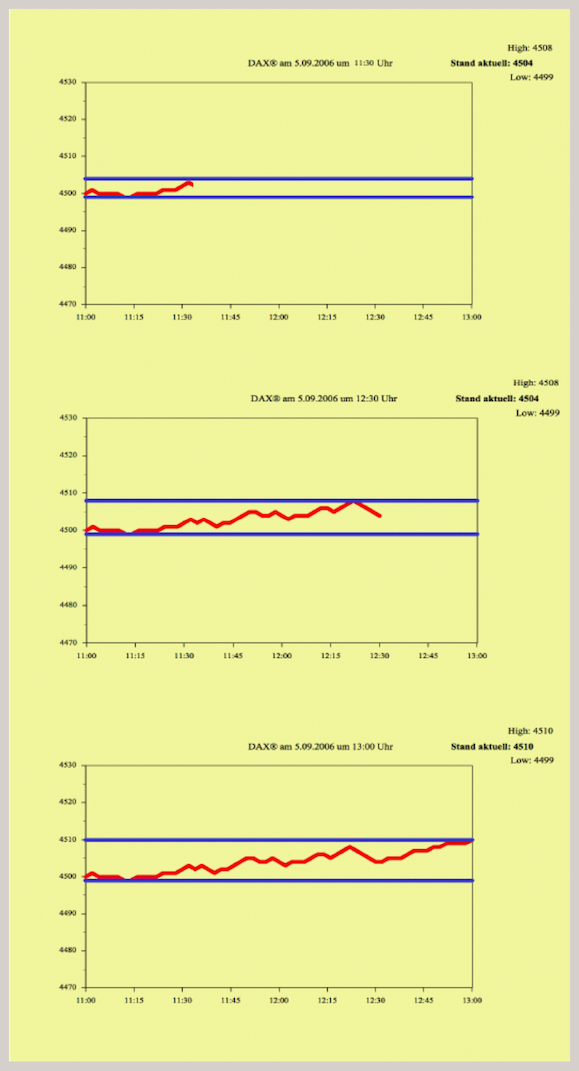

Aber bleiben wir doch gleich bei der Animation. Das Beispiel «Live Dax» aus dem SlideTime-Beispielordner zeigt eine der Möglichkeiten für Animation. In diesem Fall wird ein und dieselbe Layoutseite, die eine Infografik enthält, mit der SlideTime-Funktion «STAktualisieren» während der Diaschau nachgeführt. Es entsteht also auf dem Bildschirm ein „bewegtes Bild“. Voraussetzung dafür ist, dass die Änderung auf dieser Seite rechnerisch vom Fortschritt der Animation der Diaschau abhängig gemacht werden kann. Die SlideTime-Funktionen «STGezeigte Seite» und «STLetzterWechsel» bieten die Basis dafür. Eine Warnung: Der Versuch, mit den Funktionen selbst ein solches Dokument zu bauen, endet mit großer Wahrscheinlichkeit im Frust. Das ist auch uns nicht anders ergangen! Der Grund liegt darin, dass es nicht ganz transparent ist, zu welchem Zeitpunkt eine der SlideTime-Steuerfunktionen das erhoffte Resultat liefert und auf welchen Status Verlass ist, um die nächste Rechnung durchzuführen. Gehen Sie besser vom Beispieldokument aus und nützen Sie es für Ihre Zwecke.

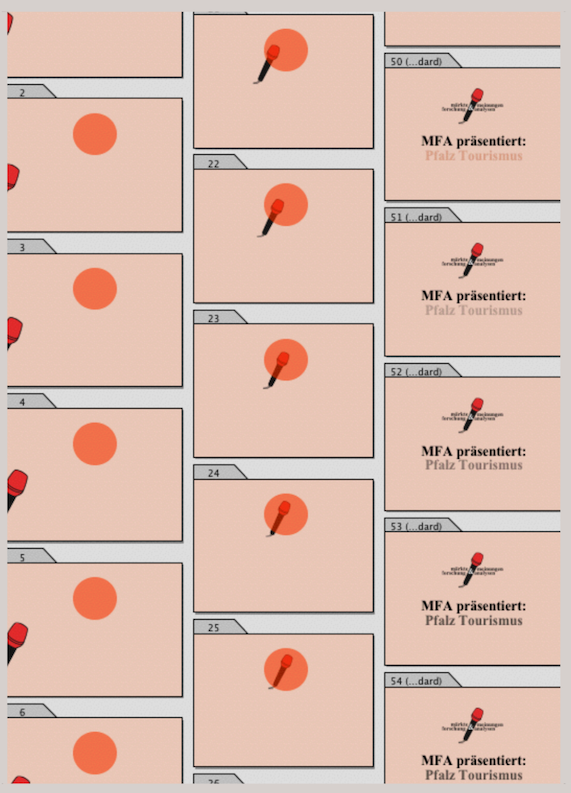

Es geht aber auch „plumper“: Ist ein Animationseffekt tatsächlich für die Präsentation sinnvoll, kann auf die Zeichentrick- oder Daumenkino-Technik zurückgegriffen werden. Das heißt, Sie gestalten für einen Bewegungseffekt etwa 20 gleiche Layoutseiten und verschieben das zu bewegende Objekt auf jeder Seite um wenige Millimeter. Der Bewegungsfluss (ruckartig oder sanft) ist einerseits von der Anzahl der Bewegungsschritte (Anzahl Layoutseiten) und andererseits von den Zeitvorgaben abhängig, die Sie SlideTime für die Präsentationsschritte vorgeben. In Abb. 4.47 ist ein Zusammenschnitt aus einem Intro für das MFA Marktforschungsinstitut zu sehen, der mit 0,10 Sekunden pro Bild (Layoutseite) abläuft. Das setzt natürlich einen Rechner voraus, der diese Geschwindigkeit zulässt.

Soll am Empfang, an einer Messe oder am Tag der offenen Türen eine Endlospräsentation automatisch ablaufen? Zur Steuerung sind unter «Extras ➝ Dokumenteinstellung ➝ Diaschau» bereits einige Vorgaben wählbar. Zur Option «Hintergrund-Farbe» ist noch zu erwähnen, dass hier nur Farben und keine Füllvorlagen wählbar sind. Wollen Sie beispielsweise Farbverläufe als Hintergrund einer Diaschau, dann ziehen Sie – am besten im Stammlayout – einen ganzseitigen Rahmen auf und weisen ihm eine Füllvorlage zu. Aber passen Sie auf, dass Sie keine Farbtransparenzen verwenden, also die Deckkraft immer auf «Opak» belassen. Sonst kann der Bildaufbau, den SlideTime zum „Drucken“ aufwendet, derart langsam und unkontrolliert werden, dass an eine vernünftige Diaschau nicht mehr zu denken ist. Anders ist es, wenn Sie Farbschattierungen mit «Dichte» einstellen, das akzeptiert SlideTime.

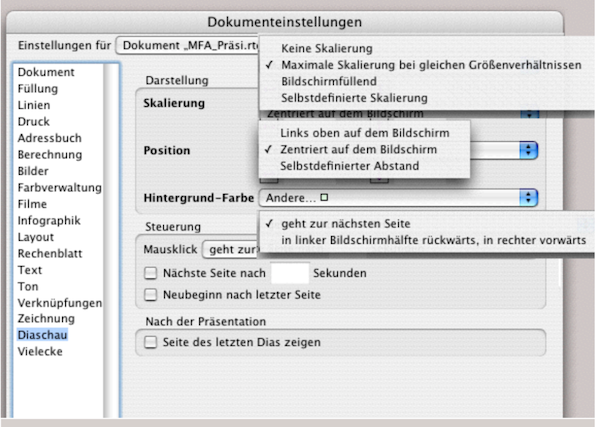

In Abb. 4.48 haben wir die Tafel Dokumenteinstellungen so dargestellt, dass alle Ausklappmenüs sichtbar sind. Unter «Skalierung» ist vor allem zu unterscheiden zwischen «Maximale Skalierung bei gleichen Größenverhältnissen» und «Bildschirmfüllend». Die erste Auswahl hat die Proportionen des Dokumentes als Prämisse, die zweite das gesamte „Ausfüllen“ des Bildschirmes. Konkret: In der ersten Variante kommt es in der Regel auf dem Bildschirm zu Streifen oben und unten bzw. links und rechts (diese Streifen haben die Farbe, die unter «Dokumenteinstellungen ➝ Hintergrund-Farbe» ausgewählt wurde). Im zweiten Fall kommt es zu verzogenen Schriften und Bildern, weil SlideTime unbedingt die Bildschirmgröße füllt, ohne Rücksicht auf Proportionen im Layout.

Wollen Sie Ihre SlideTime-Präsentation auf einem anderen Monitor oder über einen Beamer ablaufen lassen, müssen Sie sicherstellen, dass in der Tafel «Grundeinstellungen ➝ Diaschau» der richtige Bildschirm ausgewählt ist (siehe Abb. 4.49).

Die unterste Auswahlmöglichkeit «Seite des letzten Dias zeigen» bewirkt, dass bei einem Abbruch der Diaschau im entsprechenden Layout genau die Seite angezeigt wird, die zuletzt von SlideTime als Dia präsentiert wurde. Diese Funktion ist besonders beim Austesten einer Diaschau praktisch. Sie können dann die Diaschau dort abbrechen, wo Sie eine Korrektur vornehmen wollen und haben die zu korrigierende Seite dann sofort auf dem Bildschirm.

4.8.2 Steuerung auf die Schnelle

Die Auswahl in der Tafel «Diaschau ➝ Position» ist selbsterklärend. Hingegen ist zur «Steuerung» noch einiges zu sagen. Mit der Maus kann die nächste Seite entweder durch Klick angesteuert werden oder durch Mausbewegung zum linken bzw. rechten Bildschirmrand (links = vorhergehende Seite, rechts = folgende Seite). Es ist auch ein fixer Seitenwechsel in Sekunden einstellbar. Als Minimalwert darf hier «0,01» Sekunden stehen, wenn Sie in einem Layout einen „Daumenkino-Effekt“ auslösen möchten.

Selbstverständlich müssen dann Layoutseiten, die länger betrachtet bzw. gelesen werden sollen, in entsprechender Anzahl aufeinander folgend vorhanden sein. Denn sonst wäre die Standzeit zum Lesen des Dias zu kurz und ein Tempowechsel während der Diaschau ist nur mit Formelsteuerung möglich. Endlosschleifen erreichen Sie, wenn die Auswahl «Neubeginn nach letzter Seite» mit einem Häkchen eingestellt ist. Mit diesen wenigen Einstellungen in der Tafel «Dokumenteinstellungen» können Sie jedes Layout zu einer Endlosdiaschau machen. Zum schnellen Auslösen von Diaschauen aus jedem Dokument heraus können sich auch ein Tastaturkürzel einrichten: «Extras ➝ Tastaturkürzel ➝ Layoutbefehle ➝ Diaschau».

Trotzdem möchten wir betonen, dass es sich lohnt, die Formelfunktionen für SlideTime genauer anzuschauen. Es sind nur zwölf Funktionen, und ein Rechenblatt mit einer Steuerung kann für jedes Dokument eingesetzt werden, dass Sie als Diaschau präsentieren möchten.

4.8.3 Steuerung mit Formeln

Wenn Sie Ihre SlideTime-Präsentation mit Formeln steuern, müssen die entsprechenden Vorgaben in der Dokumenteinstellungen ausgeschaltet sein, da sie sonst die Steuerung behalten. Nicht ausschaltbar bleibt der Mausklick, bzw. die Mausbewegung und das Abbrechen der Diaschau über die Taste 0. Im Beispielordner für SlideTime befindet sich ein Dokument «Automatik mit Formeln».

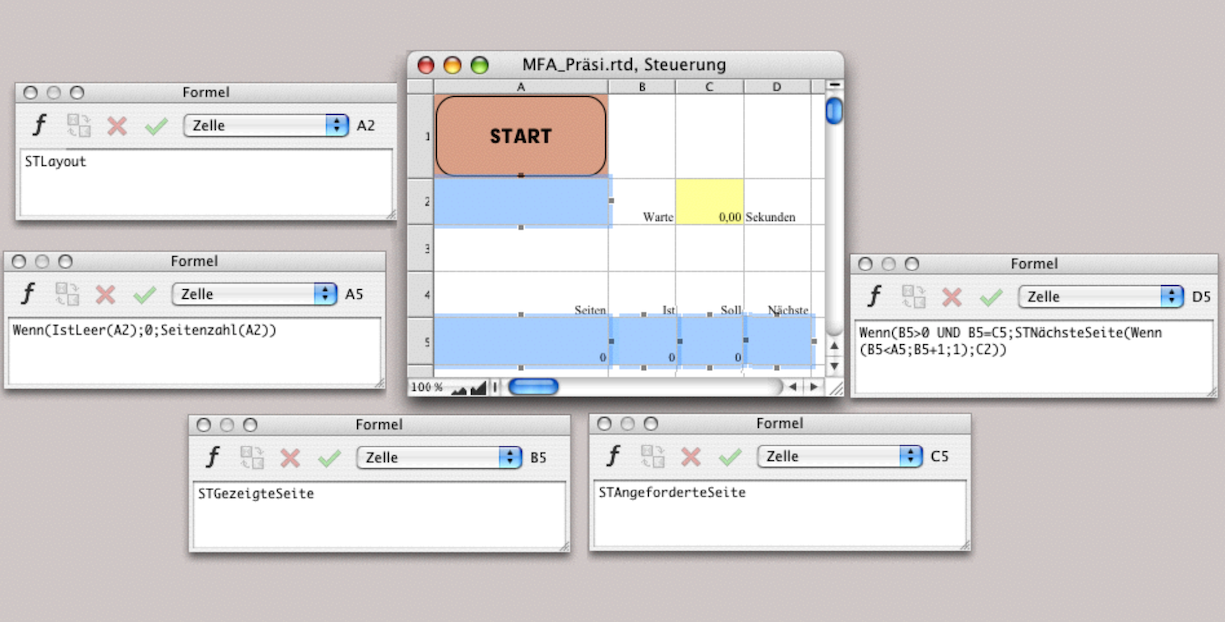

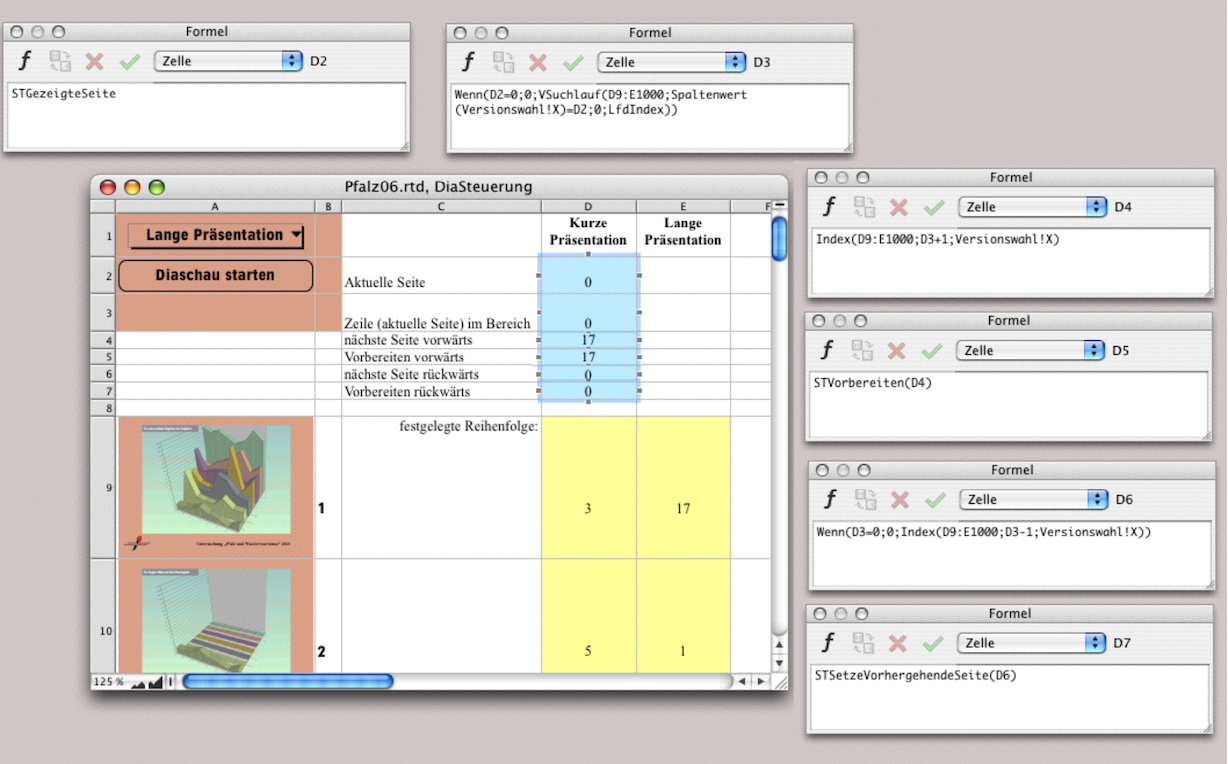

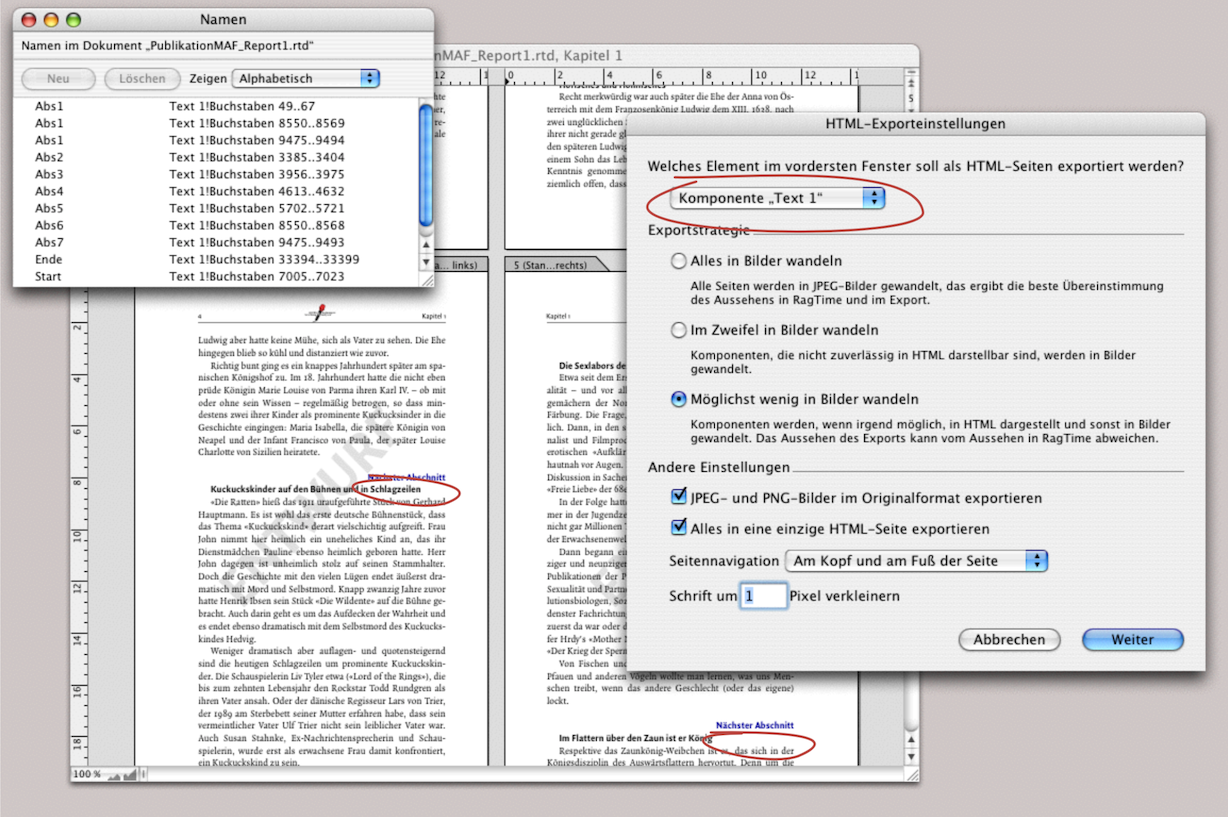

Dieses Dokument enthält ein Rechenblatt für eine automatische Steuerung. Sie können dieses Rechenblatt in jedes gewünschte Layout kopieren, um es als Steuerung zu verwenden. In Abb. 4.50 haben wir dieses Rechenblatt mit den entsprechenden Formeln dargestellt. Zusätzlich haben wir einen Startknopf eingefügt.

Achten Sie aber darauf, dass dieses Rechenblatt auf «Nichtdruckend» eingestellt ist. Dann ist es zwar auf der ersten Layoutseite sichtbar, wird aber in der Diaschau nicht gezeigt.

4.8.4 SlideTime Funktionen

Für die Steuerung von SlideTime stehen zwölf Formelfunktionen zur Verfügung, die alle mit «ST» beginnen. Weil es also relativ wenige sind, stellen wir sie hier mit einer kurzen Beschreibung vor.

STStarten – Diese Funktion startet eine Diaschau von einem Layout. Der Name dieses Layouts muss in Klammern hinter der Funktion stehen (in Anführungszeichen). Die Funktion kann mit weiteren Parametern ergänzt werden, z.B. «Seitenzahl» (ab welcher Seite gestartet werden soll).

STGezeigteSeite – Diese Funktion liefert die Seitennummer jener Seite, die augenblicklich als Dia gezeigt wird.

STNächsteSeite – Diese Funktion erlaubt es, eine nächste Seite zu fordern: Erster Parameter = Nummer der angeforderten Seite. In einem zweiten Parameter können Sie auch eine „Verzögerungszeit“ (Zahl entspricht Sekunden) eingeben. Das macht dann Sinn, wenn während der Anzeige einer Seite eine später zu zeigende Seite bereits aufgebaut werden soll.

Die Zahl, die Sie als zweiten Parameter eingeben, entspricht der Anzahl Sekunden, die diese Anforderung zurückhalten soll. Während der angegebenen Verzögerungszeit können andere Dias gezeigt werden. Es kann aber keine aufeinander folgende „Warteschlange“ erzeugt werden, da jede neu eingegebene Verzögerungszeit, die vorhergehende Anforderung löscht.

STSetzeVorhergehendeSeite – Diese Funktion ermöglicht es, eine Seite zu definieren, die beim Zurückblättern gezeigt werden soll.

STVorbereiten – Diese Funktion betrifft die Anforderung für die Seite, die als nächstes Dia gezeigt werden soll, wenn Sie mit der Maus klicken. Sie können damit die Reihenfolge der Dias auch in einer manuellen Präsentation steuern.

STAngeforderteSeite – Diese Funktion gibt einen Wert zurück; und zwar in der Regel denjenigen der Funktion STGezeigteSeite. Das erlaubt ein Vorausberechnen, während SlideTime Seiten für Dias vorbereitet.

STAktualisieren – Diese Funktion erlaubt es, eine Seite, die gerade gezeigt wird, erneut als Dia zu zeigen. Mit einer Wartezeit (Zahl entsprich Sekunden) ist auch hier eine Verzögerung möglich. Diese Funktion erlaubt eine „programmierte Animation“ – im Gegensatz zu unserem zuvor gezeigten „manuellen Daumenkino“.

STStartzeit – Diese Funktion gibt als Wert den Zeitpunkt zurück, an dem die aktuelle Diaschau gestartet wurde. Damit wird gezieltes längeres oder kürzeres Anzeigen einzelner Layoutseiten möglich.

STAnzahlDias – Diese Funktion gibt als Wert die Anzahl aller bisher gezeigten Dias (inklusive des zurzeit auf dem Bildschirm angezeigten Dias). Damit lässt sich die Seitenreihenfolge steuern (im Zusammenhang mit der Funktion «Index» und einer Liste der Seitennummern.

STLayout – Diese Funktion liefert den Namen des Layouts, das gerade gezeigt wird. Auf diesen Wert können Sie referieren, um andere Formeln im Zusammenhang mit der Seitenzahl für die Steuerung zu erzeugen.

STLetzterWechsel – Diese Funktion liefert als Wert eine Zeit. Und zwar den Zeitpunkt, zu dem das aktuelle Dia eingeblendet bzw. aktualisiert wurde.

STStoppen – Mit dieser Funktion ist ebenfalls ein Wert als Zeitpunkt verbunden. Den Zeitpunkt, an dem die laufende Diaschau zu beenden ist.

Mit diesen zwölf Funktionen lassen sich sowohl einfache wie höchst komplexe Diaschauen steuern.

4.8.5 Steuerung mit Zeiteingabe

In Abb. 4.50 ist eine einfache Steuerung für einen Endloslauf mit Zeiteingabe für den Seitenwechsel zu sehen. Das Rechenblatt kann aus dem Inventar auf die erste Seite des Layouts gezogen werden. Den Containerrahmen so verkleinern, dass nur die Zelle A1 mit dem Startknopf sichtbar ist. Das Rechenblatt mit «Zeichnungsinformation ➝ Objekte» auf nichtdruckend setzen («Objekt wird gedruckt» ohne Häkchen). Dann können Sie vom Layout aus die Diaschau starten und der Knopf bleibt unsichtbar. Wie schon erwähnt nutzt es nichts, vom offenen Rechenblatt aus die Diaschau starten zu wollen, weil für eine Diaschau nur die Komponente Layout möglich ist.

Der Startknopf selbst ist einfach: Unter «Knopfinformation ➝ Allgemein ➝ Titel» das Wort «START» eingeben, unter «Knöpfe ➝ Befehl» auswählen und als Befehl «Diaschau» eingeben. Dann muss nur noch «Index ist Resultat» ausgewählt sein. Und was löst der Knopf aus? Das Layout, auf dem sich der Knopf befindet, wird gemäß der Steuerung im Rechenblatt als Diaschau gezeigt. Die Diaschau läuft dann endlos, bis Sie mit 0 abbrechen. Im gelben Feld können Sie die Sekunden eingeben, nachdem jedes Dia wechseln soll.

Schauen wir die Formeln der Steuerung genauer an: In Zelle A2 wird der Name des Layouts angezeigt, das gerade als Diaschau läuft. Wie alle anderen Steuerungsbefehle können Sie das nicht mitverfolgen, weil die Funktionen im Hintergrund ablaufen, während die Diaschau Ihren ganzen Bildschirm ausfüllt.

Auf diesen Namen referiert Zelle A5: Sobald dort ein Name steht, wird in Zelle A5 gezeigt, wie viele Seiten das Dokument hat. In Zelle B5 wird die momentan gezeigte Seite aufgeführt, in Zelle C5 die Seite, die von SlideTime gerade angefordert wird (entspricht der gezeigten Seite).

In Zelle D5 wird der Befehl für die Seite ausgewählt, die als nächstes gezeigt werden soll: Nur wenn B5 keine Seite zeigen würde, soll die nächstfolgende Seite des Layouts gezeigt werden. Solange die Seitenzahl größer ist als B5, wird dies so weitergehen, wenn nicht, wird auf Seite 1 gesprungen. Damit ist die Endlosschlaufe garantiert. Der letzte Parameter betrifft dann die Geschwindigkeit des Wechsels in Zelle C2. Wenn dort, wie im Beispiel, «0,0» steht, so wird „blitzartig“ gewechselt. Das hängt aber davon ab, wie schnell der Computer rechnen kann, und wie komplex der Inhalt der Seiten ist, die aufgebaut werden sollen.

4.8.6 Steuerung kurz oder lang…

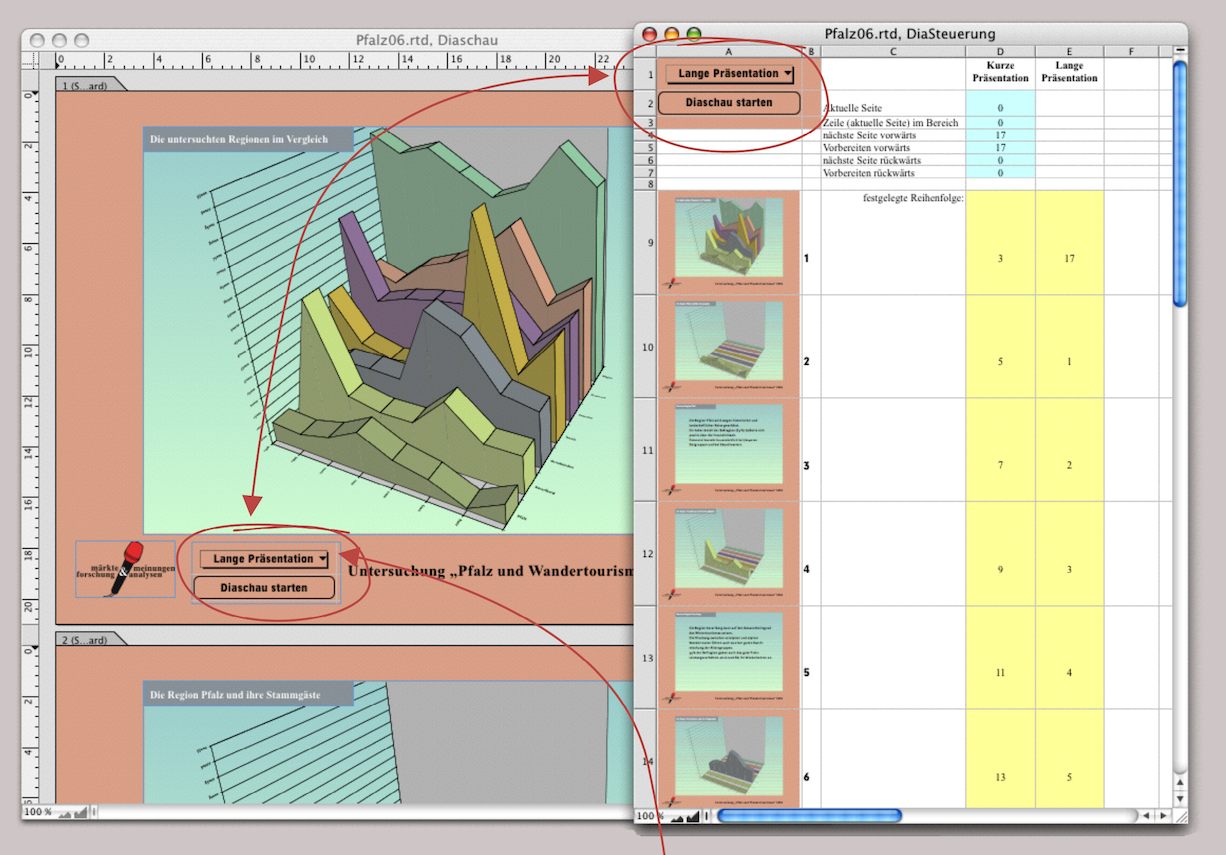

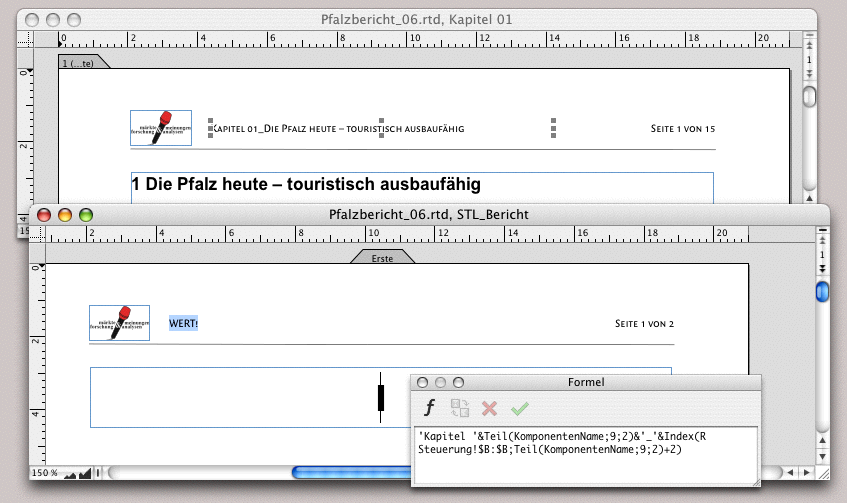

Englisch oder Deutsch usw. Nach den eher theoretischen Erläuterungen wieder ein Beispiel aus dem konkreten Alltag. Das Marktforschungsinstitut MFA präsentiert eine Untersuchung über die Gründe von Feriengästen, immer wieder die gleiche Region zu bevorzugen. Die Präsentation findet vor verschiedenen Gremien statt. Einmal vor Verantwortlichen und Entscheidungsträgern des Auftraggebers und andere Male vor Mitarbeitern. Man braucht also verschiedene Versionen der Präsentation und will diese mit einem Knopfdruck auswählen können.

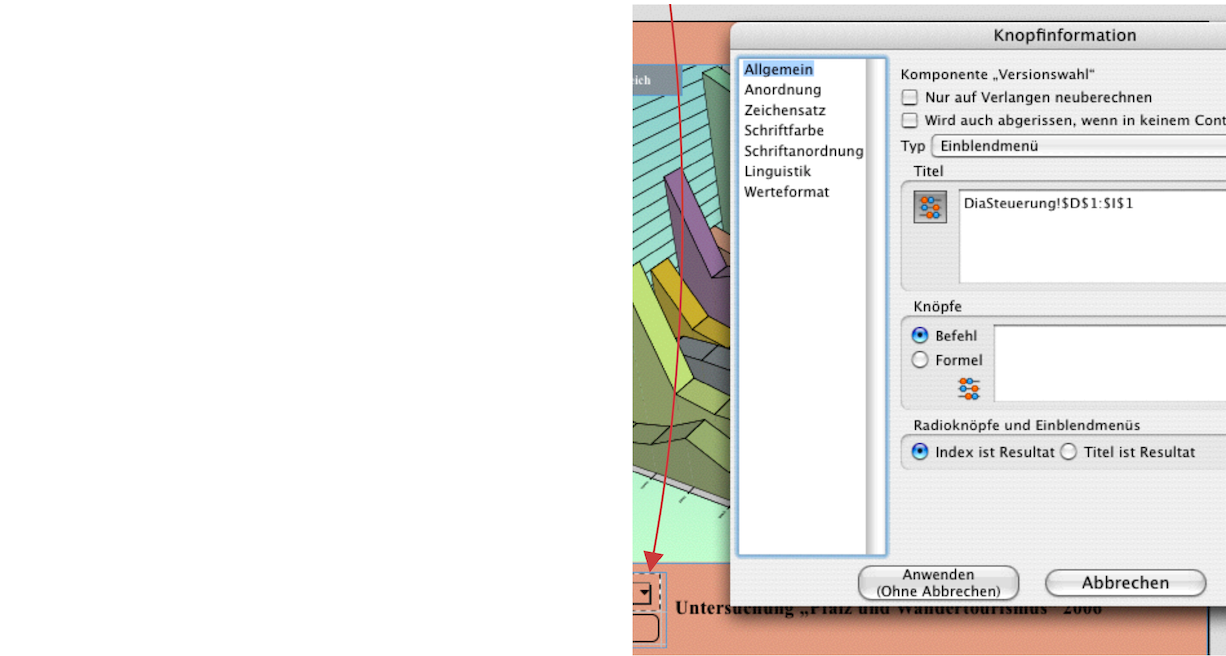

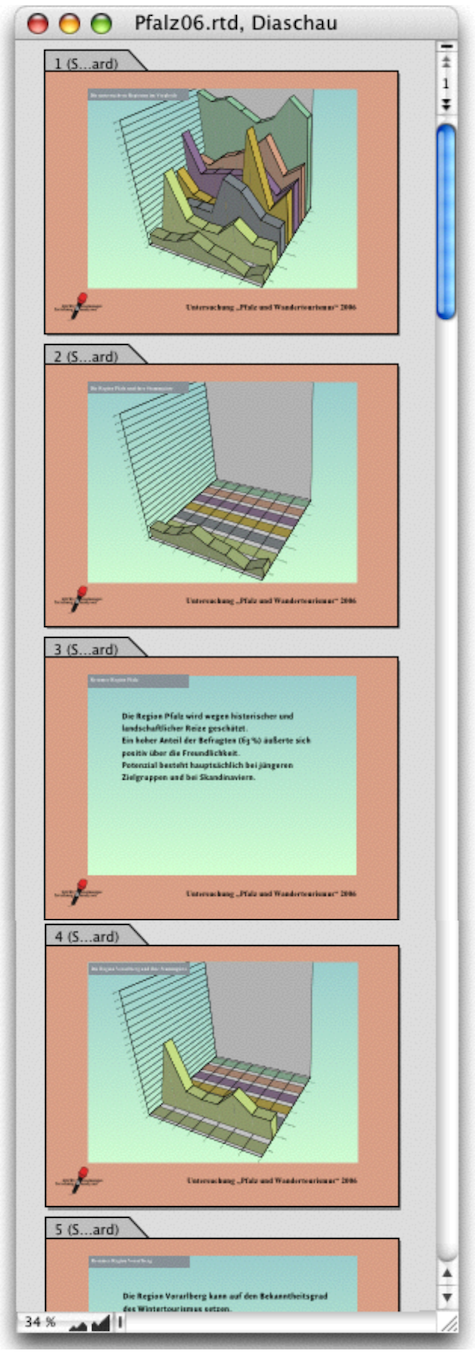

Da solche Aufgaben immer wieder vorkommen, bereiten wir eine Steuerung vor, die verschiedenen Ansprüchen gerecht wird. In Abb. 4.51 ist im Hintergrund das Layout zu sehen, das als Diaschau gezeigt werden soll. Auf Seite 1 sind zwei Knöpfe zu sehen: Einmal ein Auswahlknopf und darunter ein Startknopf. Beide Knöpfe entsprechen den Zellen A1 und A2 des Rechenblattes «DiaSteuerung». Auch hier wieder: Das Rechenblatt wurde aus dem Inventar ins Layout gezogen, dort der Containerrahmen auf die beiden Zellen verkleinert und das Rechenblatt auf «nicht druckend» eingestellt.

Das Erstellen des Startknopfes geschieht gleich, wie wir es im vorherigen Abschnitt erläutert haben. Der Auswahlknopf (Abb. 4.52) nimmt mit der Formel alle Einträge als Auswahl auf, die im Rechenblatt in den Zellen D1:I1 stehen. Er braucht also nicht geändert werden, wenn die Diaschau nicht nur in zwei Varianten, sondern in noch mehr Varianten ausführbar sein sollte. Nun können Sie Spalte E kopieren, einen neuen Titel in die oberste Zelle eingeben und die gelb eingefärbten Zellen entsprechend ändern. Bevor wir aber zu den Formeln für die eigentliche Steuerung kommen und den Aufbau erklären, noch ein Einschub für ganz professionelle Präsentatoren.

Wer sich auf eine Präsentation vorbereiten will, hat gerne den Überblick. Besonders, wenn es um die Auswahl der richtigen Schaubilder geht. Darum hat unser Rechenblatt «DiaSteuerung» in Spalte A ab Zeile 9 so genannte „Thumbnails“, also verkleinerte Abbildungen aller im Layout vorkommenden Dias (bzw. Seiten). Ein Ausdruck des Rechenblattes erleichtert die Planung für die einzelnen Versionen ungemein. Außerdem lässt sich ein so genanntes „Handout“, also ein Dokument zum Abgeben, einfacher erstellen, wenn vom Layout aus auf solche Zellen referiert werden kann.

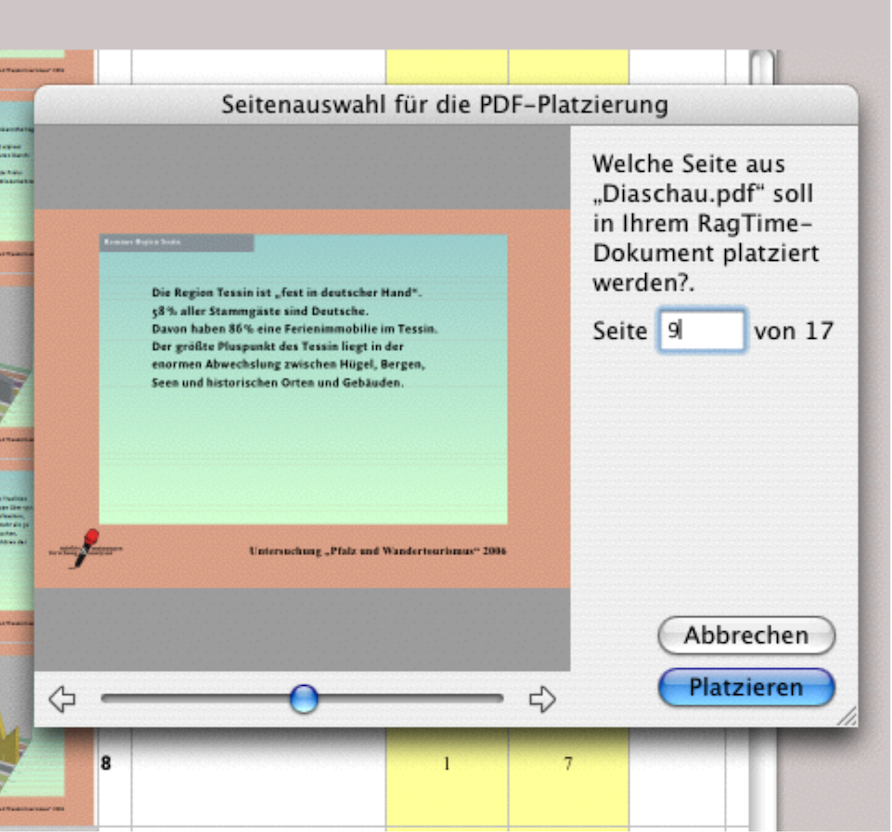

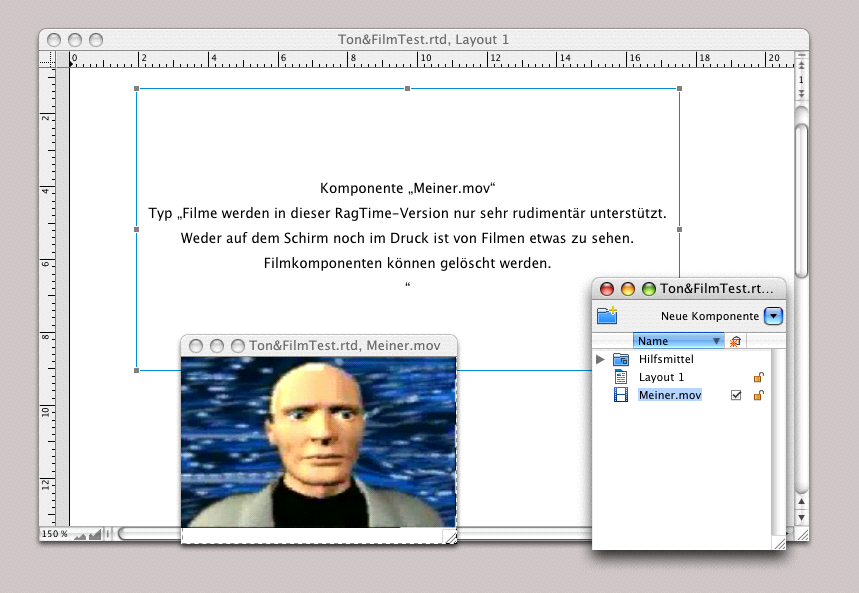

4.8.7 Übersicht dank PDF