1 Ordnung auf allen Ebenen

Mit der Version 6 hatte RagTime ja eine elegante Eingangshalle erhalten: das "Foyer". Hier wird dazu eingeladen, sich eine eigene Ordnung für Projekte, häufig benutzte Dokumente, Formulare oder Komponenten zu schaffen. RagTime 7 hat auch sonst viel Ordentliches zu bieten. Zum Beispiel im Inventar. Es lohnt sich, sich altbewährte Ordnungshilfen in Erinnerung zu rufen.

1.1 Das Foyer: Ein guter Empfang

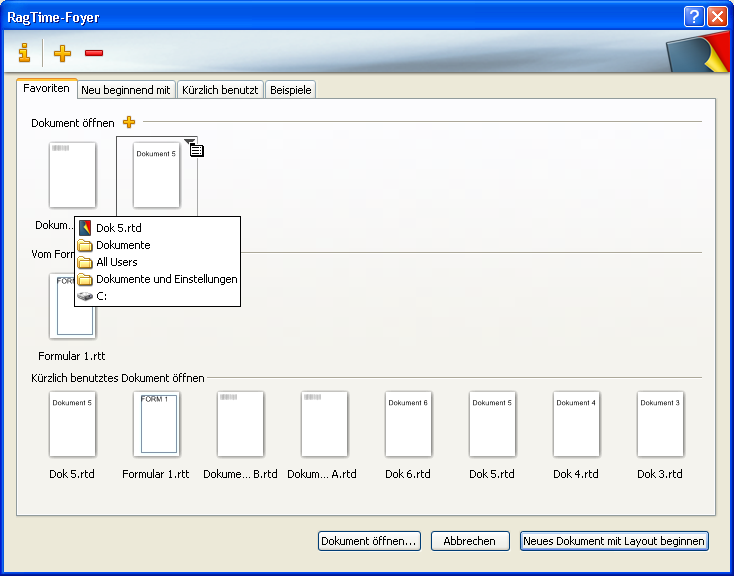

Beim Start öffnet RagTime 7 das Foyer. Das ist in der Voreinstellung so festgelegt. Aber wie so vieles bei RagTime lässt sich das individuell anders einstellen. Auch wer lieber mit einer leeren Layoutseite starten will – wie von RagTime 5 gewohnt – braucht auf den Komfort des Foyers nicht zu verzichten. Mit Klick auf das Symbol  in der Werkzeugleiste oder mit dem entsprechenden Tastaturkürzel AN/•N kann es jederzeit geöffnet werden (siehe Abb. 1.1). Das Foyer ist wirklich eine wunderbare Neuerung, um alle RagTime-Dokumente schnell und einfach zu finden. Schauen wir uns zunächst einmal im Foyer um, damit Sie es genau so einrichten können, wie es Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Die Starteinstellungen für das Foyer sind auf zwei Arten zugänglich: durch Klick auf das

in der Werkzeugleiste oder mit dem entsprechenden Tastaturkürzel AN/•N kann es jederzeit geöffnet werden (siehe Abb. 1.1). Das Foyer ist wirklich eine wunderbare Neuerung, um alle RagTime-Dokumente schnell und einfach zu finden. Schauen wir uns zunächst einmal im Foyer um, damit Sie es genau so einrichten können, wie es Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Die Starteinstellungen für das Foyer sind auf zwei Arten zugänglich: durch Klick auf das  in der Kopfleiste des Foyers, oder über «Extras ➝ Grundeinstellungen ➝ Foyer».

in der Kopfleiste des Foyers, oder über «Extras ➝ Grundeinstellungen ➝ Foyer».

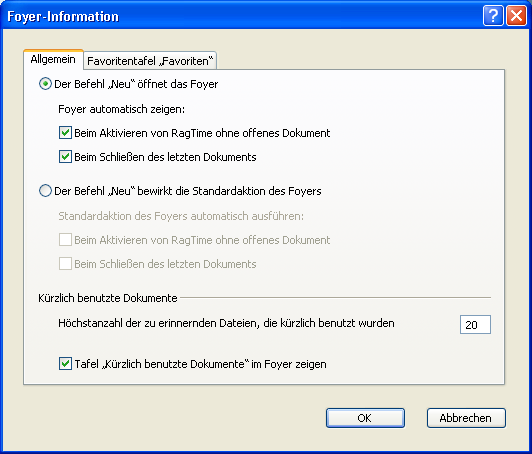

Ist in der Tafel «Allgemein» (siehe Abb. 1.2) der erste Radioknopf aktiv (in der Voreinstellung ist er das), dann startet RagTime mit dem Foyer. Ist dagegen der zweite Knopf aktiv, dann startet RagTime mit einer frei wählbaren «Standardaktion» – mehr darüber etwas später.

Über zwei Ankreuzfelder lässt sich bestimmen, unter welchen Bedingungen das Foyer angezeigt bzw. die «Standardaktion» ausgeführt werden soll. Wir empfehlen, hier beide Optionen anzukreuzen. Wenn Sie mit dem Foyer vertraut sind, können Sie ggf. eine Kombination auswählen, die Ihrer Arbeitsweise besser entspricht.

1.1.1 Direkt zum eigenen Dokument

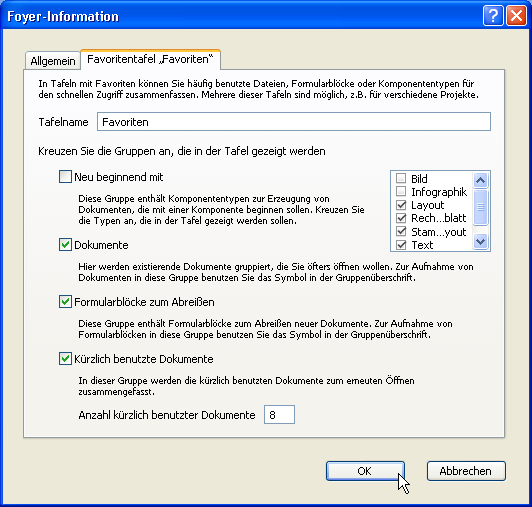

Ihren persönlichen Einstiegspunkt in RagTime 7 konfigurieren Sie in der Tafel «Favoriten». Diese Tafel wird wahrscheinlich zur Wichtigsten werden, wenn Sie regelmäßig mit dem Foyer arbeiten. Hier bestimmen Sie selbst, welche Komponenten, Dokumente und Formularblöcke gezeigt werden sollen.

Jede persönliche Tafel im Foyer lässt sich in der Konfigurationstafel umbenennen, selbst die Tafel «Favoriten» (siehe Abb. 1.4). Entscheiden Sie sich bei der Umbenennung im Foyer auf jeden Fall für kurze Namen. Den Grund dafür werden wir später noch erläutern. Im Weiteren finden Sie vier Gruppen mit je einem Ankreuzfeld.

In der Gruppe «Neu beginnend mit» lässt sich auswählen, welche Komponentenarten für das Anlegen eines neuen Dokumentes in der Tafel «Favoriten» zur Auswahl stehen sollen. Wenn Sie neue Dokumente praktisch immer mit einem Layout beginnen, können Sie hier auch das Häkchen für die ganze Gruppe löschen – in der separaten Tafel stehen die übrigen Komponentenarten trotzdem immer zur Verfügung. Die Bedeutung der anderen Häkchen bei «Dokumente» und «Formularblöcke zum Abreißen» sind in der Foyer-Tafel erläutert.

Bei «Kürzlich benutzte Dokumente» ist die Anzahl der in der Favoritentafel anzuzeigenden Dokumente frei wählbar. Wir empfehlen, diese Zahl so zu wählen, dass bei Ihrer bevorzugten Fenstergröße alle Symbole auf einer Zeile Platz finden. Wir haben uns für den Wert «8» entschieden. Diese Anzahl ist unabhängig von derjenigen für die entsprechende separate Tafel.

1.1.2 Neu beginnen: was zuerst?

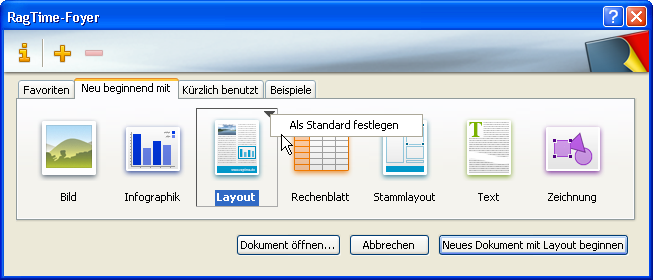

Die Tafel «Neu beginnend mit» (siehe Abb. 1.3) führt alle Komponenten auf, mit denen bei der Arbeit an einem neuen RagTime-Dokument begonnen werden kann. Die Komponentenarten werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, was sich nicht ändern lässt. In der Voreinstellung ist «Layout» als «Standardaktion» ausgewählt und deshalb fett und hinterlegt aufgeführt. Das ist in den meisten Fällen auch zweckmäßig, lässt sich aber ändern. Mehr darüber etwas später. Die «Standardaktion» bestimmt den Befehl, der an zweiter Stelle im Menü «Ablage/Datei» zur Verfügung steht. Sie kann auch mit dem beim Menübefehl gezeigten Tastaturkürzel oder dem Knopf unten rechts im Foyer-Fenster aufgerufen werden. Wenn Sie nicht in der Tafel «Neu beginnend mit» eine andere Wahl treffen, wird ein neues Dokument immer gemäß der festgelegten «Standardaktion» begonnen, also mit einem Layout.

1.1.3 Eigene Projekttafeln

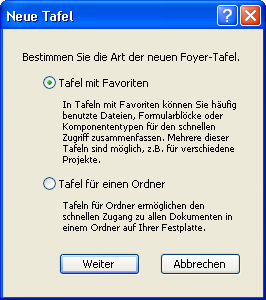

Arbeiten Sie an mehreren Projekten mit projektspezifischen Formularen und eigenen, häufig benutzten Dokumenten? Dann ist es zweckmäßig, für jedes Projekt eine eigene Foyer-Tafel zu definieren. Klicken Sie auf in der Kopfleiste des Foyerfensters und fügen Sie für jedes Projekt eine eigene Favoriten-Tafel dazu. Sind alle Dokumente des Projektes in einem Ordner abgelegt, so können Sie auch diesen Projektordner zu einer eigenen Foyer-Tafel machen, in welcher dann alle im jeweiligen Ordner enthaltenen Dokumente angezeigt werden, die mit RagTime geöffnet werden können. RagTime-6-Dokumente haben eine Vorschau, Dokumente von anderen Programmen haben keine Vorschaumöglichkeit. Ob Ordner oder Favoritentafel wählen Sie im Fenster, das nach dem Klick auf  zuerst geöffnet wird (siehe Abb. 1.5). Entscheiden Sie sich für eine Favoritentafel, so können Sie deren Eigenschaften in einer Tafel bestimmen, die sehr ähnlich wie die in Abb. 1.4 gezeigte aussieht.

zuerst geöffnet wird (siehe Abb. 1.5). Entscheiden Sie sich für eine Favoritentafel, so können Sie deren Eigenschaften in einer Tafel bestimmen, die sehr ähnlich wie die in Abb. 1.4 gezeigte aussieht.

Die Dokumentensymbole im Foyer können auch zum „Pfadfinder“ werden: Fahren Sie mit dem Zeiger auf das Symbol. Sofort wird der Dokumentname ganz angezeigt, was bei langen Namen, die in der Tafel nur abgekürzt zu sehen sind, sehr hilfreich ist. Verharren Sie mit dem Zeiger noch einen Moment, und schon sehen Sie, wo das Dokument auf Ihrer Festplatte liegt (siehe Abb. 1.6). Wenn Sie das kleine schwarze Dreieck oben rechts anklicken, können Sie über das sich dann öffnende Einblendmenü mit dem Befehl «Im Finder/Explorer anzeigen» sogar direkt in den entsprechenden Ordner springen. So werden rasch alle Dokumente in diesem Ordner greifbar, sogar die mit anderen Programmen erstellten Dokumente.

Haben Sie mehrere eigene Tafeln ins Foyer eingefügt, wird auf dem Mac die Leiste mit den Tafelnamen immer länger. Bei Platzmangel werden die Namen bis zur Unkenntlichkeit gekürzt. Dank andersartiger Darstellung (Staffelung der Rubrikenreiter) entfällt dieses Problem unter Windows. Um in der Leiste mit den Tafelnamen Platz zu schaffen, können Sie bei der Konfiguration des Foyers die Anzeige der Tafel «Kürzlich benutzt» unterdrücken. Die paar letzten kürzlich benutzten Dokumente können Sie ja in allen Favoritentafeln, auch den selbst erstellten, anzeigen lassen. Eine weitere Foyer-Tafel, die Sie bald ganz löschen können, ist «Beispiele». Die Beispiel-Dateien bleiben über das «Hilfe/Info»-Menü trotzdem greifbar. Um – speziell auf dem Mac – Platz in der Leiste mit den Tafelnamen zu sparen, empfiehlt es sich, jene Tafeln zu löschen, deren Dokumente Sie lange nicht mehr brauchen.

- Tipp:

-

Wer mit RagTime 7 regelmäßig komplexere Projekte oder Dokumente bearbeitet, sollte sich unbedingt mit dem Foyer genauer befassen. Es wird bald bei jedem Programmstart als unverzichtbare Organisationshilfe erlebt werden.

1.1.4 Favoriten ins Foyer

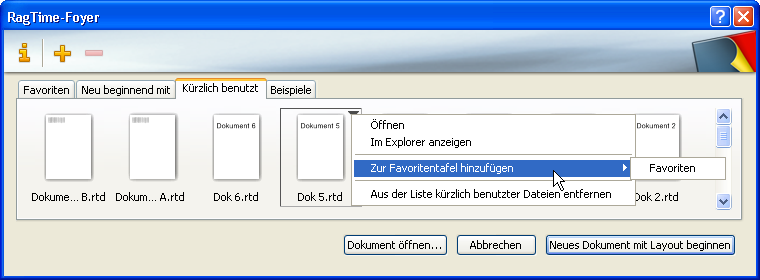

Wirklich Sinn macht das Foyer dann, wenn Sie Ihre meistverwendeten Formulare und Dokumente in die generelle oder eine Ihrer eigenen Favoritentafeln stellen und so direkt greifbar machen. Klicken Sie auf das  der Gruppe «Dokument öffnen» oder «Vom Formularblock abreißen», um den entsprechenden Auswahldialog zu starten. Oder Sie wollen ein kürzlich benutztes Dokument dauernd in eine Favoritentafel aufnehmen. Dann fahren Sie mit dem Zeiger über sein Symbol im Foyer: Es erscheint ein Rand und ein kleines Dreieck oben rechts. Klicken Sie auf dieses Dreieck, so öffnet sich ein Einblendmenü mit Befehlen, u. a. «In Tafel x behalten» («x» ist dabei der Name der aktuellen Favoritentafel) und «Zur Favoritentafel hinzufügen» mit der Auswahl der weiteren Favoritentafeln (siehe Abb. 1.7). Damit erreichen Sie, dass das Dokument im Foyer immer direkt greifbar sein soll – und die für Sie logische Einordnung.

der Gruppe «Dokument öffnen» oder «Vom Formularblock abreißen», um den entsprechenden Auswahldialog zu starten. Oder Sie wollen ein kürzlich benutztes Dokument dauernd in eine Favoritentafel aufnehmen. Dann fahren Sie mit dem Zeiger über sein Symbol im Foyer: Es erscheint ein Rand und ein kleines Dreieck oben rechts. Klicken Sie auf dieses Dreieck, so öffnet sich ein Einblendmenü mit Befehlen, u. a. «In Tafel x behalten» («x» ist dabei der Name der aktuellen Favoritentafel) und «Zur Favoritentafel hinzufügen» mit der Auswahl der weiteren Favoritentafeln (siehe Abb. 1.7). Damit erreichen Sie, dass das Dokument im Foyer immer direkt greifbar sein soll – und die für Sie logische Einordnung.

Mit «Als Standard festlegen» wählen Sie das Dokument, das Formular oder die Komponentenart – an Stelle des voreingestellten Layouts – als «Standardaktion». Der Name unter dem als «Standardaktion» gewählten Symbol wird fett und hinterlegt angezeigt.

Das RagTime-6-Foyer ist also ein dynamischer Einstiegsbereich, der sich rasch und effizient an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Ordnung wird zum Kinderspiel, und Sie können sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren. Übrigens: Mit allen hier beschriebenen Operationen verschieben oder löschen Sie jeweils nur ein Symbol im Foyer. Im Finder/Explorer bleibt das Dokument unverändert am gleichen Ort.

1.2 Das Inventar: stärker und klarer

Zum Thema Ordnung und Übersicht gehört auch das Inventar. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass selbst geübte RagTime-Anwender dieses Werkzeug viel zu wenig benützen. Beim Inventar besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den Plattformen: auf dem Mac hat jedes Dokument sein eigenes Inventarfenster. Unter Windows sind die Inventare aller momentan offenen Dokumente im gleichen Fenster aufgelistet. Wenn wir hier vom Inventar sprechen, beziehen wir uns immer auf das Inventar des aktuell im Vordergrund befindlichen Dokumentes.

Für Einsteiger: Das Inventar ist das Herzstück jedes Dokumentes. Mit Klick auf das  in der Werkzeugleiste oder dem entsprechenden Befehl im Fenster-Menü rufen Sie es auf. Das Eichhörnchen «Roderich» ist das Maskottchen von RagTime. Für routinierte RagTime-Anwender nehmen wir vorweg was neu und anders ist, damit Sie sich nicht seitenweise durch Bekanntes „ackern“ müssen.

in der Werkzeugleiste oder dem entsprechenden Befehl im Fenster-Menü rufen Sie es auf. Das Eichhörnchen «Roderich» ist das Maskottchen von RagTime. Für routinierte RagTime-Anwender nehmen wir vorweg was neu und anders ist, damit Sie sich nicht seitenweise durch Bekanntes „ackern“ müssen.

1.2.1 Das ist neu und anders

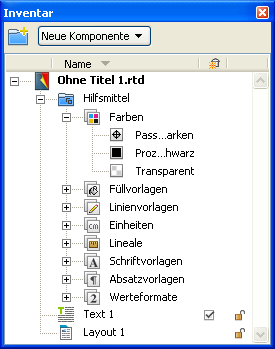

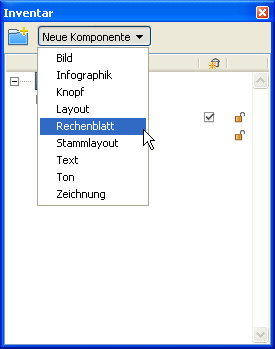

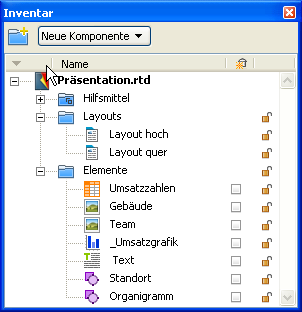

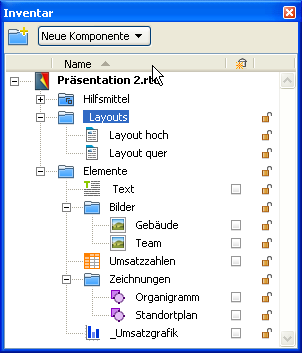

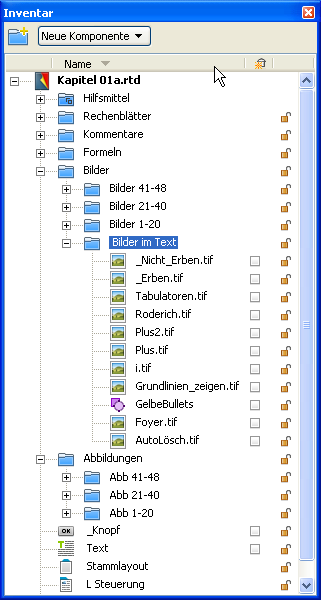

Mit RagTime 7 behalten Sie im Inventar auch bei komplexen Dokumenten die Übersicht; selbst bei einer großen Anzahl von Komponenten! Die verschiedenen Vorlagen für Farben, Schriften, Absätze, Linien usw. sind neu in einem Ordner «Hilfsmittel» zusammengefasst (siehe Abb. 1.8). Die Bezeichnung ist nicht ganz glücklich gewählt, da RagTime ja auch im Menü «Fenster» ein Untermenü mit dem Namen «Hilfsmittel» besitzt, welches etwas mehr umfasst als dieser Hilfsmittel-Ordner im Inventar. Neu ist das Einblendmenü «Neue Komponente» oben im Inventar, mit dem Sie direkt vom aktiven Inventar aus neue Komponenten erzeugen können (siehe Abb. 1.9). Ebenfalls neu ist der Ordner mit dem Pluszeichen oben links im Inventarfenster. Klar, damit lassen sich Ordner erzeugen. Indem Sie Ordner und Unterordner anlegen, auch in mehrstufigen Verschachtelungen, können Sie im Inventar Ordnung und Übersicht schaffen. Mit Ziehen und Ablegen werden die Komponenten in die angelegten Ordner gelegt.

So kann z. B. ein Layout mit allen darauf verwendeten Komponenten in einem Ordner gesammelt werden. Oder es lassen sich Ordner für bestimmte Komponentenarten bilden.

- Tipp:

-

In RagTime 7 sind alle Vorlagen in einem «Hilfsmittel»-Ordner versorgt. Neue Komponenten können direkt im Inventar erzeugt werden. Ordner für alle Komponenten helfen, auch bei grossen Dokumenten die Übersicht zu behalten. Neu sind auch verschiedene Möglichkeiten für die Sortierung.

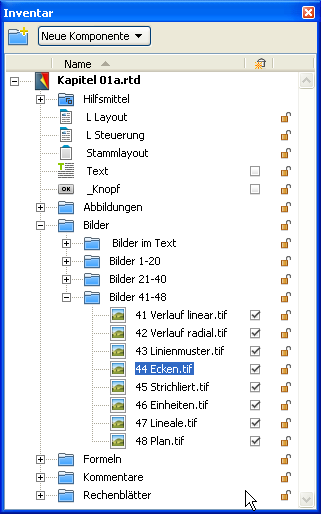

Um das Ganze noch zu perfektionieren, lässt sich das Inventar nach Namen oder nach Komponentenarten sortieren. Klicken Sie dafür in der Kopfleiste des Inventars auf die Spalte «Name» oder die Spalte ganz links (siehe Abb. 1.11). Mit jedem weiteren Klick auf dieselbe Spalte lässt sich die Sortierreihenfolge umdrehen, entsprechend der Richtung des angezeigten Pfeils. Das ist schnell zu verstehen und lässt sich einfach ausprobieren. Zu den Ordnern und den Sortiermöglichkeiten siehe auch Abb. 1.11 bis Abb. 1.13.

Um im Inventar die Übersicht zu behalten, sollten Sie unbedingt alle Vorlagen und Komponenten mit eigenen, beschreibenden Namen versehen (siehe Abb. 1.11). Ohne Zuordnung von klaren und besonders für Sie selbst merkbaren Namen werden komplexe Projekte rasch unübersichtlich. Das Arbeiten mit Formeln und Berechnungen unter Einbezug mehrerer Komponenten führt ohne Benennung ins Chaos. Die Gliederung in Ordner würde es zwar erlauben, den selben Namen mehrfach zu vergeben, also z. B. den Namen «Text» für Komponenten in mehreren Ordnern zu verwenden. Vermeiden Sie aber identische Namen – auch für Ordner und Komponenten! Zu groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich selbst verwirren – und auch RagTime streikt, wenn ein doppelt vergebener Name in einer Formel verwendet wird.

1.2.2 Das Inventar für Einsteiger

Form (z. B. Layout) und Inhalt (z. B. Text) eines Dokumentes werden bei RagTime grundsätzlich getrennt behandelt. Ein RagTime-Dokument besteht deshalb typisch aus mehreren Komponenten. Normalerweise ist mindestens ein Layout vorhanden. Darin werden mit Rahmen (auch «Container» genannt) die Form (oder Darstellung) festgelegt. Diese Rahmen nehmen die eigentlichen Inhalte auf – wie Text oder Rechenblatt.

Erst die Kombination dieser Komponenten ergibt ein Dokument im geläufigen Sinn, welches gedruckt werden kann. Alle zu einem Dokument gehörenden Komponenten sind im Inventar aufgeführt. Außerdem sind hier auch alle für das Dokument maßgebenden Vorlagen enthalten: für Farben, Füllungen, Linien, Einheiten, Lineale, Schriften, Absatz- und Werteformate. Die Vielfalt der Vorlagen, die mit jedem Dokument gespeichert werden, macht RagTime-Dokumente zwar verhältnismäßig groß – was besonders bei relativ einfachen Dokumenten auffällt – erhöht aber die Flexibilität ungemein: Ändern Sie irgend etwas an einer der Vorlagen, dann ändern Sie gleichzeitig alle davon abhängigen Elemente in Ihrem Dokument. Damit sind Layoutänderungen schnell zu bewerkstelligen.

Für RagTime ist somit das Inventar das Dokument und nicht das, was auf dem Papier ausgedruckt wird. Dadurch, dass mehrere Layouts (mit den gleichen oder verschiedenen Komponenten) im gleichen Dokument vorhanden sein können und jedes Layout, oder sogar jede Komponente, separat ausgedruckt werden kann, wirkt RagTime für manchen Einsteiger kompliziert. Lassen Sie sich nicht abschrecken! Wer die Grundphilosophie einmal verinnerlicht hat, dem öffnen sich mit RagTime ungeahnte Möglichkeiten. Um von der klaren Struktur des Dokumentes profitieren zu können, sollten Sie unbedingt immer mit Vorlagen arbeiten. Hier nur ein Beispiel: Haben Sie eine spezielle Farbe für nur schon zwei Objekte benutzt, vielleicht einen Text und ein grafisches Element, sollten Sie eine entsprechende Farbvorlage definieren. Stellt sich beim Druck nämlich heraus, dass der Farbton geändert werden muss, dann ändern Sie nur diese Farbvorlage und alle abhängigen Objekte passen sich automatisch an. Genauso gilt dies natürlich für Schrift- und Absatzvorlagen. Mehr dazu in Kapitel 1.3 „Der Ordner «Hilfsmittel»“.

1.2.3 Namen ändern und sortieren

Jede neu erstellte Komponente erhält automatisch einen Namen mit Komponentenart und Laufnummer, also «Layout 1», «Text 1», «Bild 1», «Rechenblatt 1» usw. Nach zweimaligen, leicht verzögertem Mausklick auf einen dieser Namen können Sie ihn durch einen eigenen ersetzen. Geben Sie möglichst beschreibende, aber kurze Namen. Gut zu wissen ist dabei, dass Sie die alphabetische Sortierung „überlisten“ können. Wenn eine Komponente im Inventar oben stehen soll, so setzen Sie ein «A» oder ein Leerzeichen vor den Namen, siehe Abb. 1.12 und Abb. 1.13. Soll das Element zuletzt aufgeführt werden, beginnen Sie den Namen mit «Z» oder einem Spezialzeichen, z. B. «_Knopf». In Abb. 1.12 ist das Inventar absteigend sortiert. – Den Ordner «Hilfsmittel» jedoch können Sie nicht umbenennen. Er wird immer zuoberst im Inventar aufgeführt. Er kann auch nicht dupliziert oder in ein anderes Inventar verschoben werden.

1.2.4 Das Inventar strukturieren

Im Grunde können Sie Ihre hierarchische Struktur beliebig ausdehnen und Ordner mehrfach ineinander verschachteln. Halten Sie Maß, denn Ihr Inventar geht dadurch, dass jede Hierarchiestufe etwas weiter eingerückt wird, buchstäblich „in die Breite.“ Dadurch werden Namen verstümmelt, sodass ähnlich benannte Komponenten nur schwer zu identifizieren sind (siehe z. B. Abb. 1.8). Wie schon weiter oben erwähnt, erfolgt das Verschachteln und „Entschachteln“ von Ordnern, ebenso wie das Ablegen von Komponenten in den Ordnern, einfach mit Ziehen und Ablegen.

1.2.5 Löschen? Aufgepasst!

Wenn Sie einen Ordner oder eine Komponente löschen wollen, so aktivieren Sie das betreffende Element und wählen Sie unter «Bearbeiten ➝ Löschen» oder, noch einfacher, Sie drücken die Löschtaste >/>. Aber Achtung: Wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, so löschen Sie – vielleicht ungewollt – selbstverständlich gleichzeitig alle darin enthaltenen Unterordner und Komponenten!

1.2.6 Automatisch löschend

Eine eher heimtückische – bei bewusster Anwendung auch sehr praktische – Option im Inventar von RagTime sind die kleinen Ankreuzfelder rechts mit dem Symbol  über der Spalte. Was bedeutet es, wenn bei einer Komponente das Ankreuzfeld mit einem √ markiert ist – oder eben nicht (siehe Abb. 1.13)?

über der Spalte. Was bedeutet es, wenn bei einer Komponente das Ankreuzfeld mit einem √ markiert ist – oder eben nicht (siehe Abb. 1.13)?

Ein Beispiel: Sie haben auf einer Layoutseite eine Komponente, sagen wir einen Text, bei der das Ankreuzfeld im Inventar mit √ markiert ist. Nun löschen Sie im Layout den Rahmen, der diese Komponente enthält – oder gleich die ganze Layoutseite. Die besagte Textkomponente wird augenblicklich aus dem Inventar verschwinden und ist damit im Dokument nicht mehr vorhanden. Wäre im Inventar das Häkchen der Textkomponente gelöscht gewesen, so wäre diese bei Ihrer Löschoperation im Inventar stehen geblieben, also im Dokument immer noch vorhanden. Hier heißt es aufpassen! RagTime kann nur einen einzigen Schritt rückgängig machen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass eine derartige automatische Löschung einer Komponente erst nach einem weiteren Schritt bemerkt wird. Dann ist diese aber unwiederbringlich gelöscht und damit möglicherweise wertvolle Arbeit zunichte gemacht. Wenn Sie es noch rechtzeitig bemerken, besteht die einzige Rettungsmöglichkeit darin, das Dokument ohne Sichern zu schließen und neu zu öffnen. – Automatisch gelöscht wird eine Komponente aber nur, wenn sie im Dokument an keiner anderen Stelle – z. B. in einem anderen Layout – ein weiteres Mal verwendet wird. Eine Referenz in einer Formel reicht nicht!

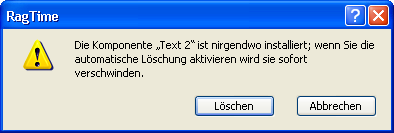

Was passiert, wenn Sie das Häkchen einer nirgends mehr verwendeten Komponente aktivieren? Eine Warnmeldung (siehe Abb. 1.14) hilft Ihnen, unbeabsichtigtes Löschen zu verhindern. Mit einem zu raschen quittierenden Klick wird die Komponente aber tatsächlich unwiederbringlich gelöscht. Dieses Löschen kann jedoch auch nützlich sein, um Ballast los zu werden, der sich angesammelt hat.

Es lohnt sich also, diese Häkchen im Inventar zu beachten. Erzeugen Sie eine neue Komponente innerhalb einer anderen Komponente, z. B. durch Einfügen auf einer Layoutseite, so erscheint diese Komponente im Inventar automatisch mit Häkchen.

Wird sie dagegen mittels des Menübefehls «Fenster ➝ Neue Komponente» oder mittels des Einblendmenüs im Inventar erzeugt, so fehlt das Häkchen. Klar, denn sonst würde sie ja gleich wieder gelöscht, da sie ja noch nirgends verwendet wird. Es kann sich also lohnen, beim Erarbeiten eines neuen Dokumentes die Häkchen bei allen neuen Komponenten sofort wegzuklicken.

Anderseits bleiben aber dadurch auch alle Komponenten im Inventar stehen, die Sie im Layout gelöscht haben und gar nicht mehr benötigen. Ein Dokument kann so mit der Zeit unnötig groß und das Inventar enorm unübersichtlich werden. Darum ist es sinnvoll, das Inventar immer wieder aufzuräumen. Wenn Sie dann eine Komponente, welche im Layout bereits gelöscht ist, mit einem Häkchen versehen, erscheint die bereits erwähnte Warnung (siehe Abb. 1.14). Sie können dann entscheiden, ob Sie die Komponente vielleicht doch noch brauchen oder tatsächlich aus dem Inventar entfernen möchten.

Entfernen Sie im Inventar von allen Elementen, die Sie sicher nicht löschen wollen, das Häkchen rechts. ● Überprüfen Sie immer wieder, ob die Elemente, die im Inventar kein Häkchen haben, tatsächlich noch gebraucht werden. ● Löschen Sie nicht mehr benötigte Komponenten, aber löschen Sie nicht einfach drauflos! ● Im Inventar können Sie keine Texte finden, die mit dem Werkzeug «Grafischer Text» erzeugt wurden: Es sind keine Komponenten, sondern Bestandteile der Layoutseite bzw. Zeichnung,

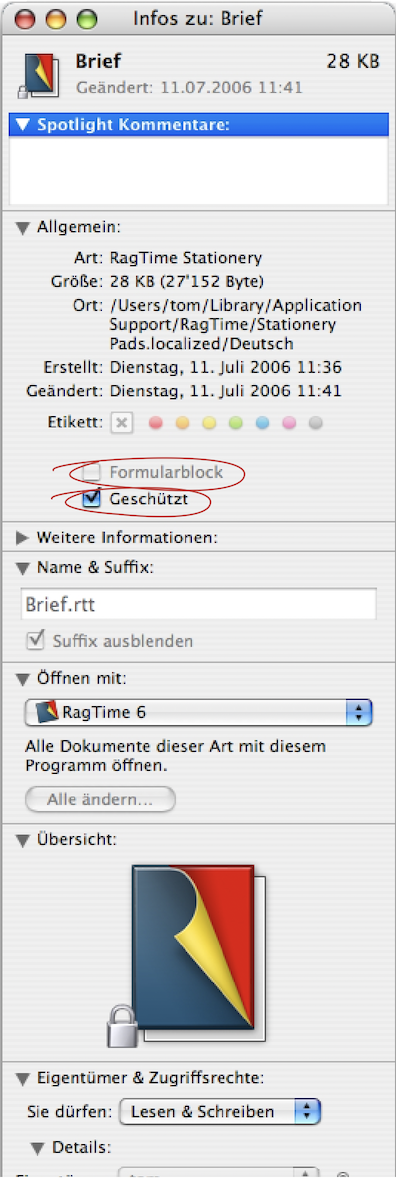

1.2.7 Das Sicherheitsschloss

Eine weitere Besonderheit sind die kleinen Vorhängeschlösser ganz rechts bei jeder Komponente. Wenn Sie ein solches Schloss schließen und danach mit «Extras ➝ Schutz ➝ Dokument sperren» das Dokument schützen, dann kann die so gesicherte Komponente weder verändert, noch direkt gelöscht werden. Aber aufgepasst: das „automatische Löschen“ wird dadurch nicht verhindert!

1.3 Der Ordner «Hilfsmittel»

Die meisten Einträge im Ordner «Hilfsmittel» im Inventar – wie auch im Menü «Fenster ➝ Hilfsmittel» – betreffen Vorlagen. Vorlagen sollten Sie wenn immer möglich nutzen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie eine vermeintlich nur einmal benutzte Formatierung schließlich doch auch andernorts verwenden möchten. Machen Sie es sich zur festen Gewohnheit, Formatierungen grundsätzlich mit Vorlagen vorzunehmen. Mit Vorlagen verschaffen Sie sich Ordnung und Übersicht und vor allem: Vorlagen lassen sich leicht von einem Dokument in ein anderes übertragen. Mehr dazu ab Seite 26, Da in der Regel Schrift- und Absatzvorlagen am häufigsten gebraucht werden, betrachten wir als Erstes diese beiden im Detail. Viele der hier erläuterten Grundsätze gelten aber für alle Arten von Vorlagen.

1.4 Schriftvorlagen

Wie bei den meisten anderen Vorlagen kommen Sie auf drei verschiedene Arten zum gewünschten Bearbeitungsfenster: 1. Im Inventar den Ordner «Hilfsmittel» aufklappen und Doppelklick auf «Schriftvorlagen». 2. Über «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Schriftvorlagen». 3. In der RagTime-Symbolleiste das Symbol  anklicken. Es öffnet sich die Palette «Formatierung» – dort unter «Format und Stil» das

anklicken. Es öffnet sich die Palette «Formatierung» – dort unter «Format und Stil» das  für Schriftvorlagen anklicken.

für Schriftvorlagen anklicken.

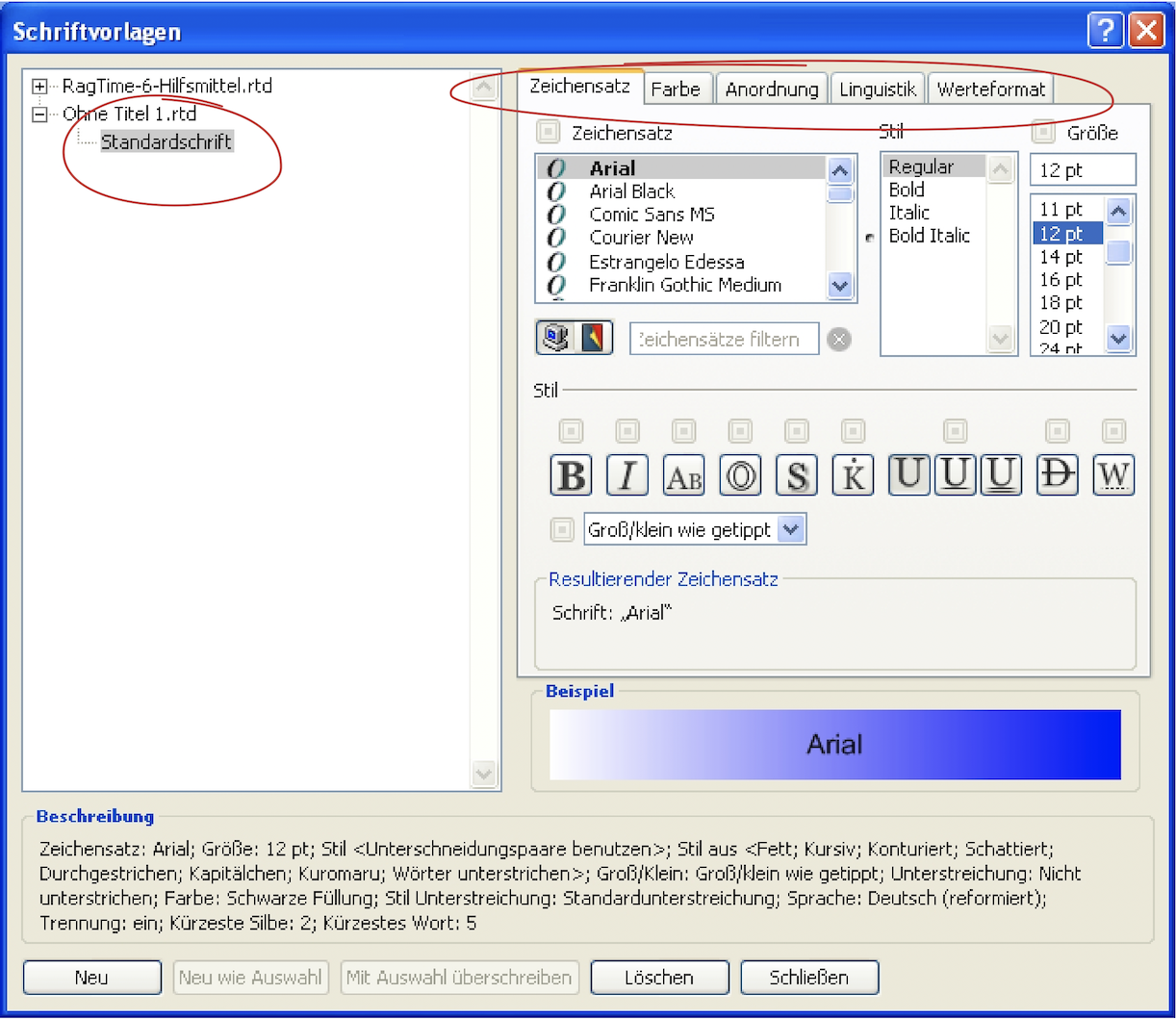

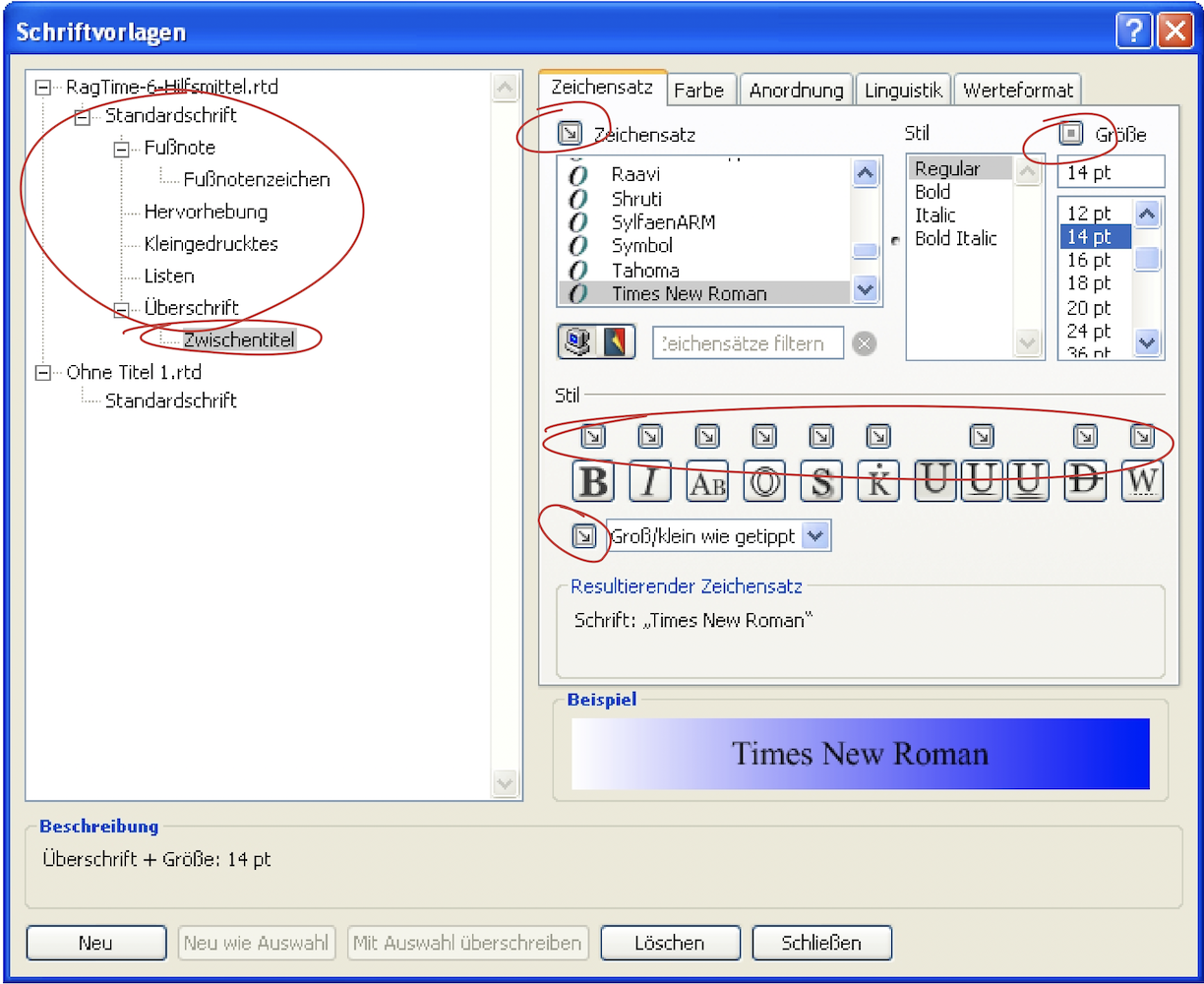

1.4.1 Die Standardschrift

RagTime bietet die Vorlage «Standardschrift» zweimal an. Einmal unter «RagTime-6-Hilfsmittel» und einmal für das gerade aktive Dokument (siehe Abb. 1.15 oben links). Im ersten Fall gilt die Formatierung der Standardschrift für alle RagTime-Dokumente, die Sie in Zukunft öffnen werden. Im zweiten Fall gilt sie logischerweise nur für das betreffende Dokument. Die Vorlage «Standardschrift» lässt sich übrigens nicht löschen und sie sollte auch nicht umbenannt werden – obwohl dies möglich ist –, da bei gewissen Operationen das Vorhandensein dieser Vorlage vorausgesetzt, und bei deren Fehlen eine neue mit diesem Namen erzeugt wird.

Im Bearbeitungsfenster «Schriftvorlagen» muss eine Vorlage ausgewählt sein, um für diese die entsprechenden Einstellungen vornehmen zu können. Die Formatierungsvorgaben jeder Vorlage sind in fünf Tafeln gruppiert: «Zeichensatz», «Farbe», «Anordnung», «Linguistik» und «Werteformat» (siehe Abb. 1.15 oben rechts). Auf dem Mac sind die Bezeichnungen der Tafeln wegen Platzmangel leider stark verstümmelt. Sie werden aber bald wissen, wie Sie zu einer bestimmten Einstellung gelangen.

Unter «Beispiel» sehen Sie unten im Fenster immer, wie sich Ihre Einstellungen und Änderungen auf das Schriftbild auswirken. Als Muster wird entweder der Schriftname oder der Text angezeigt, der im Dokument beim Öffnen des Fensters ausgewählt war.

Auf der Tafel «Zeichensatz» wählen Sie aus Ihren geladenen Schriften diejenige aus, die Sie in Ihren Dokumenten allgemein verwenden wollen. Dabei können Sie links unterhalb der Liste mit den beiden Symbolen auswählen, welche Schriftenliste angezeigt werden soll, entweder alle im Computer installierten Schriften, oder nur die im Dokument bereits verwendeten. Im Feld rechts von diesen Symbolen können Sie den Anfang eines Schriftnamens eingeben, z. B. «Luc» für «Lucida» – wobei aber das Computersymbol aktiviert sein muss, um unter allen installierten Schriften zu suchen. So werden in der Liste nur die verfügbaren Lucida-Schriften aufgeführt. Jetzt können Sie die Vorlage auswählen und dieser die gefundene Schrift zuweisen (siehe Abb. 1.16).

Auf diese Weise finden Sie eine bestimmte Schrift viel rascher, besonders wenn auf Ihrem Computer viele Schriften installiert sind. Um sich wieder alle Schriften anzeigen zu lassen, löschen Sie einfach die Eingabe im Suchfeld.

Erstellen Sie Dokumente, die auf mehreren Computern benutzt oder bearbeitet werden sollen, dann vergewissern Sie sich, dass die entsprechende Schrift überall installiert ist. Besonders kritisch ist das bei Dokumenten, die auf verschiedenen Plattformen geöffnet werden sollen. Es sollten möglichst so genannte Unicode-Schriften sein, da bei anderen das gleiche Zeichen auf den Plattformen eventuell abweichend codiert ist. Besonders lästig ist das bei den beliebten Symbolschriften «Wingdings» und «Zapf Dingbats». Als viel gebrauchte – und einigermaßen identische – Schriften haben sich beispielsweise «Arial» oder «Times» durchgesetzt. Wählen Sie aber auf jeden Fall eine Schrift, welche mindestens für fett und kursiv je einen separaten Schnitt aufweist. Das sehen Sie in der etwas unglücklich mit «Stil» (statt «Schnitt») angeschriebenen Tabelle gleich rechts der Zeichensatz-Übersicht. In Abb. 1.15 ist als «Zeichensatz» eine «Arial» ausgewählt und unter «Stil» sind die englischen Bezeichnungen der verfügbaren Schnitte, «Regular», «Bold», «Italic» und «BoldItalic», zu sehen. Diese Bezeichnungen der Schnitte sind nicht normiert und lauten bei vielen Schriften wieder etwas anders.

Ganz rechts, unter «Größe», kann die gewünschte Schriftgröße entweder numerisch (nicht zwingend ganzzahlig, also auch «8,5 pt») eingegeben oder mit einem Wert aus der Schriftgrößenliste ausgewählt werden.

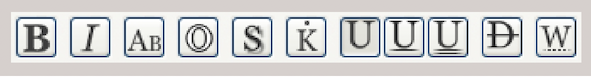

Die Symbole in der mittleren Reihe lassen verschiedene «Stil»-Optionen offen. Von links nach rechts sind dies (siehe Abb. 1.17): Fett, Kursiv, Kapitälchen, Outline (Umriss), Schattiert, Kuromaru (wird nur mit asiatischen Schriften verwendet), nicht Unterstrichen, einfach und doppelt Unterstrichen, Durchgestrichen, nur Worte unter- oder durchgestrichen. Durch Klick auf die Symbole werden die Merkmale ein- und ausgeschaltet. Für Ihre Standardschrift werden Sie diese Stilmerkmale kaum benötigen.

Hier noch ein Blick auf das Einblendmenü unterhalb der Stil-Symbole. Dieses hat vier Einstellungen: «Groß/klein wie getippt», «Großbuchstaben», «Kleinbuchstaben», «Wortanfänge groß». Vom Sinn her sind sie selbsterklärend, von der Funktion her können sie jedoch missverstanden werden. Wenn Sie beispielsweise beim Schreiben eines Textes alles in Großbuchstaben schreiben, und dann dem Text eine Schriftvorlage zuordnen, die «Groß/klein wie getippt» enthält, so können die Großbuchstaben (Versalien) nicht umgewandelt werden. Bei den übrigen Optionen ist es egal, wie Sie den Text getippt haben – seine Darstellung wird allein von der hier für die Schriftvorlage getroffenen Wahl bestimmt.

Wir setzen der Einfachheit halber voraus, dass bestimmte Farben schon zum voraus definiert sind. An dieser Stelle zeigen wir nur auf, wie Farben im Zusammenhang mit Schriftvorlagen einzusetzen sind. (Über Farbdefinition und das ganze Thema Farben, Farbräume, Farbmanagement in RagTime 7 siehe Abschnitt „Sind Farbräume bewohnbar?“ ff.)

Farbige Schriften sind in einem normalen Dokument mit größter Zurückhaltung einzusetzen (das gleiche gilt übrigens auch für allzu viele Schriftauszeichnungen wie Fett, Großbuchstaben, Unterstreichungen usw.). Fragen Sie sich immer, was dem Leser als tatsächlich wichtig erscheinen soll, denn das Auge ermüdet bei vielen Schrift- und Farbwechseln sehr schnell, und eine vermeintliche Struktur durch Farben und Schriften wird dann verwirrend.

In der Tafel «Farben» zeigt Ihnen das Einblendmenü «Füllvorlage» alle bereits im Programm oder im Dokument vordefinierten Füllvorlagen an, die hier der Schrift zugeteilt werden können. Die Versuchung ist groß, für farbigen Text der Schriftvorlage einfach eine Farbe aus der in Abb. 1.18 gezeigten Palette zuzuteilen.

Erstellen Sie aber besser zuerst mit dieser Farbe eine Farb- und eine Füllvorlage. Wie schon erwähnt, ist nur mit einer disziplinierten Vorlagenstruktur eine nachträgliche Änderung im ganzen Dokument einfach und schnell möglich. – Hier ist es vor allem wichtig, dass das Häkchen bei «Druckend» gesetzt ist. Sonst kann die schönste Farbe auf dem besten Farbdrucker nicht erscheinen. Nichtdruckend, also ohne Häkchen, bleibt die Schrift nur auf dem Bildschirm sichtbar, was für Erläuterungen in Formularen sehr sinnvoll sein kann.

Die Einstellung «Deckkraft» erlaubt eine einstellbare Transparenz. Unter der Schrift liegende Elemente werden dadurch im Layout mehr oder weniger sichtbar und dementsprechend mitgedruckt. Mehr darüber – auch über die Einstellung der Prozentwerte unter «Dichte» – im Thema Farben (Abschnitt 1.6.2 „Individuell gemischte Farben“).

Schließlich kann in der Tafel «Farben» auch noch eine Linienvorlage für die Linie bei unterstrichenen Texten ausgewählt werden. Kontrollieren Sie, dass Sie der Linienvorlage «Standardunterstreichung» die gleiche Füllvorlage wie der «Standardschrift» zugeordnet haben. Also auch hier: Farben nicht direkt, sondern über Füllvorlagen zuordnen!

Mit der Tafel «Anordnung» (Abb. 1.19) können Sie noch einmal die Schriftgröße – auch im Zusammenhang mit der Dehnung und anderen Faktoren – einstellen. Theoretisch lassen sich hier die wildesten Buchstabenverfremdungen produzieren, die jedem Typografen die Nackenhaare hochstellen. Verwenden Sie Buchstabendehnung und -stauchung nur mit größter Zurückhaltung! In der Praxis wichtiger, besonders bei Formelsatz und wissenschaftlichen Texten, ist die Hoch-/Tiefstellung und der Grundlinienversatz.

- Tipp:

-

Neu in den Schriftvorlagen ist die Möglichkeit, Schriften zu suchen. Mit den Symbolen «RagTime» und «Computer» lässt sich auswählen, wo gesucht werden soll. Neu bei den Schriften ist auch die Verwendung von Farben mit Transparenz.

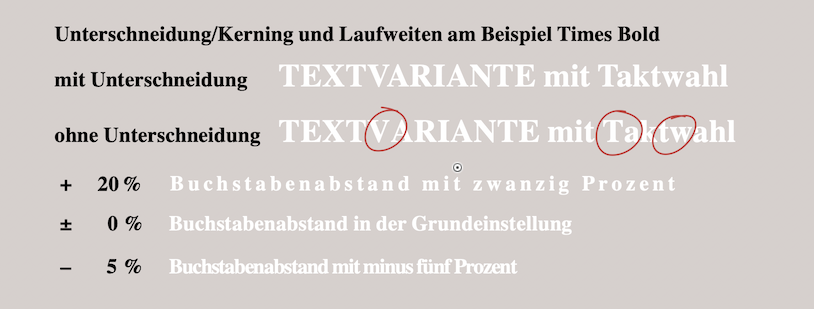

Auf die Grundlinien gehen wir im Abschnitt 1.5.5 „Die fixe Grundlinie“ näher ein. Die Eigenschaft «Unterschneidungspaare benutzen» sollte grundsätzlich aktiviert sein. Sie verhilft Ihrem Text zu einem ausgeglicheneren Schriftbild, indem die sonst zu großen Abstände zwischen A, L, T, V oder W und den nachfolgenden Buchstaben verkleinert werden, z. B. bei Kombinationen wie «VA», «Ta» oder «tw» (siehe Abb. 1.20). Der Buchstabenabstand verändert die Laufweite der Schrift, also die Zwischenräume zwischen den einzelnen Zeichen, nicht aber deren Breite. Eine von 0 abweichende Vorgabe führt also zu gesperrtem oder verengtem Text. Der Typograf spricht von Spationierung, Kerning und/oder Unterschneidung (siehe Abb. 1.20 unten).

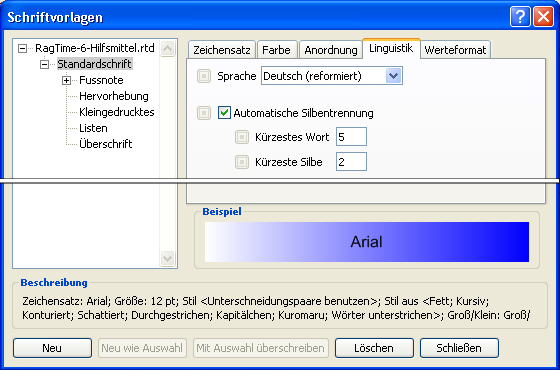

1.4.2 Linguistik: Wörterbücher

Das Einblendmenü «Linguistik» hängt direkt mit den installierten Wörterbüchern zusammen. Wählen Sie dasjenige aus, das Ihrem Korrektur- und Silbentrennmodus entspricht. Die installierten Sprachpakete von RagTime enthalten jeweils alle Varianten einer Sprache, also z. B. für Deutsch die traditionelle und die reformierte Rechtschreibung, beide in der deutschen und der Schweizer Version, oder die amerikanische und die britische Schreibweise für Englisch. Für die Silbentrennung ist das Häkchen «Automatische Silbentrennung» wichtig. Ohne Häkchen, baut RagTime 7 den Text ohne Trennungen auf – mit entsprechend großen Wortzwischenräumen beim Blocksatz.

Nur bei aktiver Trennung haben die beiden Eingaben für «Kürzestes Wort» und «Kürzeste Silbe» einen Einfluss. (Siehe Abb. 1.22). Hier kann die automatische Trennung eingeschränkt werden, damit RagTime nicht jede Silbe trennt. Laut Duden, 24. Ausgabe, würde das Wort «Elektroakustik» an folgenden Stellen korrekt getrennt: «Elek|t|ro|akus|tik.» Mit der Eingabe von «5» (Buchstaben) für das kürzeste (zu trennende) Wort und «2» für die kürzeste Silbe vermeiden Sie die meisten unschönen Trennungen.

Sollen bestimmte Wörter nicht, oder nur an bestimmten Stellen getrennt werden, so müssen Sie diese in Ihr Wörterbuch aufnehmen. Ohne Wörterbucheintrag gibt es z. B. für das Wort «RagTime» zwei Trennstellen: «Rag|Ti|me». Die zweite Trennstelle wird mit dem Eintrag «Rag=Time» unterdrückt; «RagTime=» verhindert jede Trennung.

Im Vergleich zu ganz frühen RagTime-Versionen wurde in RagTime 7 zu Gunsten der Stabilität auf «automatische Vorlagen» verzichtet.

Der Verlust ist nicht gravierend. Auch mit automatischen Vorlagen musste fremdsprachigen Textstellen die Sprache explizite zugewiesen werden. Jetzt können Sie – insbesondere wenn Schrift und/oder Stil abweichen sollen – eine eigene Vorlage definieren und dann solchen Textstellen diese Vorlage, oder aber auch nur die Sprache zuweisen. Bei der Auswahl eines ganzen Absatzes, der solche Textstellen enthält, wird dann halt nicht mehr die einheitliche Schriftvorlage ausgewiesen, sondern entweder die Modifikation mit «+ …» signalisiert, oder für die Schriftvorlage «Gemischt» angezeigt. Dies ist der einzige wirklich spürbare Unterschied.

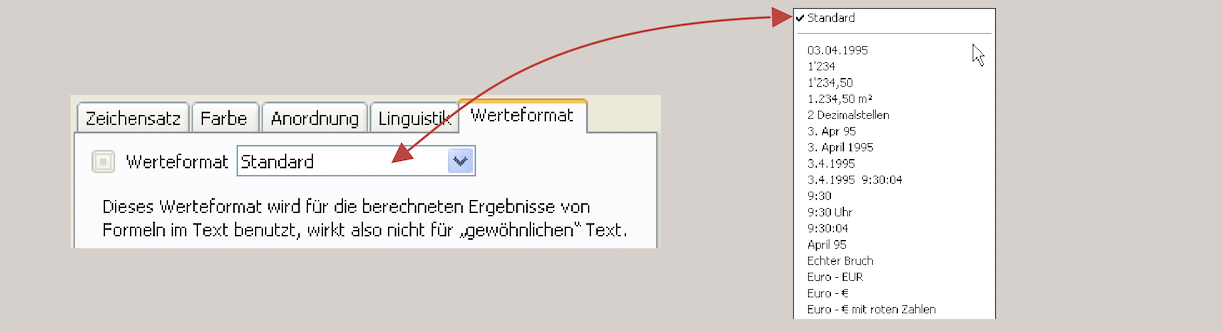

1.4.3 Mehrwert mit Werteformaten

Unter «Werteformat» behalten Sie am besten die «Standard»-Einstellung, es sei denn für ganz spezielle Anwendungen. Beispielsweise bei Schriftvorlagen, die für Finanzthemen verwendet werden, könnte anstelle von «Standard» auch «Euro – €» die richtige Wahl sein. Wie auf der Tafel erläutert, sind die Werteformate einer Schriftvorlage nur für «berechneten Text» gültig. Aber gerade in einem Jahresbericht – als klassisches Beispiel – werden die Zahlen im Text typisch mit Referenzen aus Rechenblättern geholt (sind also berechnete Texte), damit Text und Tabellen sicher übereinstimmen. Diese Möglichkeit ist eine der großen Stärken von RagTime.

- Tipp:

-

Heute werden in den meisten Texten so viele Anglizismen verwendet, dass das englische Wörterbuch unentbehrlich ist. Zu RagTime 7 gehören nicht nur das englische, sondern alle verfügbaren Wörterbücher.

Wenn Sie die Einstellungen bis hierher unter «RagTime-6-Hilfsmittel» vorgenommen haben, so werden diese Formatierungsvorgaben für alle Ihre neuen Dokumente übernommen. Auf bereits erstellte Dokumente haben die vorgenommenen Einstellungen jedoch keinen Einfluss! Die Vorgaben sind im Dokument «RagTime-6-Hilfsmittel» enthalten, das auf Macs unter «Benutzer ➝ Library ➝ Preferences ➝ RagTime» abgelegt ist; unter Windows unter «C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\RagTime». Das Hilfsmittel-Dokument wird beim Beenden von RagTime ohne Zutun gesichert. Bei der Erstellung eines neuen Dokumentes werden die Vorlagen aus dem Hilfsmittel-Dokument übernommen und können anschließend ggf. im neuen Dokument angepasst werden.

1.4.4 Erben Sie wo Sie können

Die Einstellungen für die Vorlage «Standardschrift» bewirken aber noch viel mehr! Die Schriftvorlagen, die in der Vorlagenübersicht unterhalb der «Standardschrift» aufgeführt stehen, sind eingerückt (siehe Abb. 1.23). Damit wird signalisiert, dass die eingerückten Vorlagen alle nicht abweichend definierten Vorgaben von der übergeordneten Vorlage «erben». Bei einigen Merkmalen steht im Einblendmenü «(geerbt)», meist aber  für «geerbt», bzw.

für «geerbt», bzw.  für «nicht geerbt». Mit Klick auf das Symbol wird umgeschaltet.

für «nicht geerbt». Mit Klick auf das Symbol wird umgeschaltet.

Erben bedeutet, dass Änderungen, die in der höheren Hierarchiestufe vorgenommen werden, auch für die davon abhängigen Schriftvorlagen gelten. Darum können Sie beispielsweise eine neue Schrift im Firmen-Erscheinungsbild für alle neuen Dokumente sehr schnell einführen. Sie brauchen nur die Schrift in der Vorlage «Standardschrift» unter «RagTime-6-Hilfsmittel» auszutauschen.

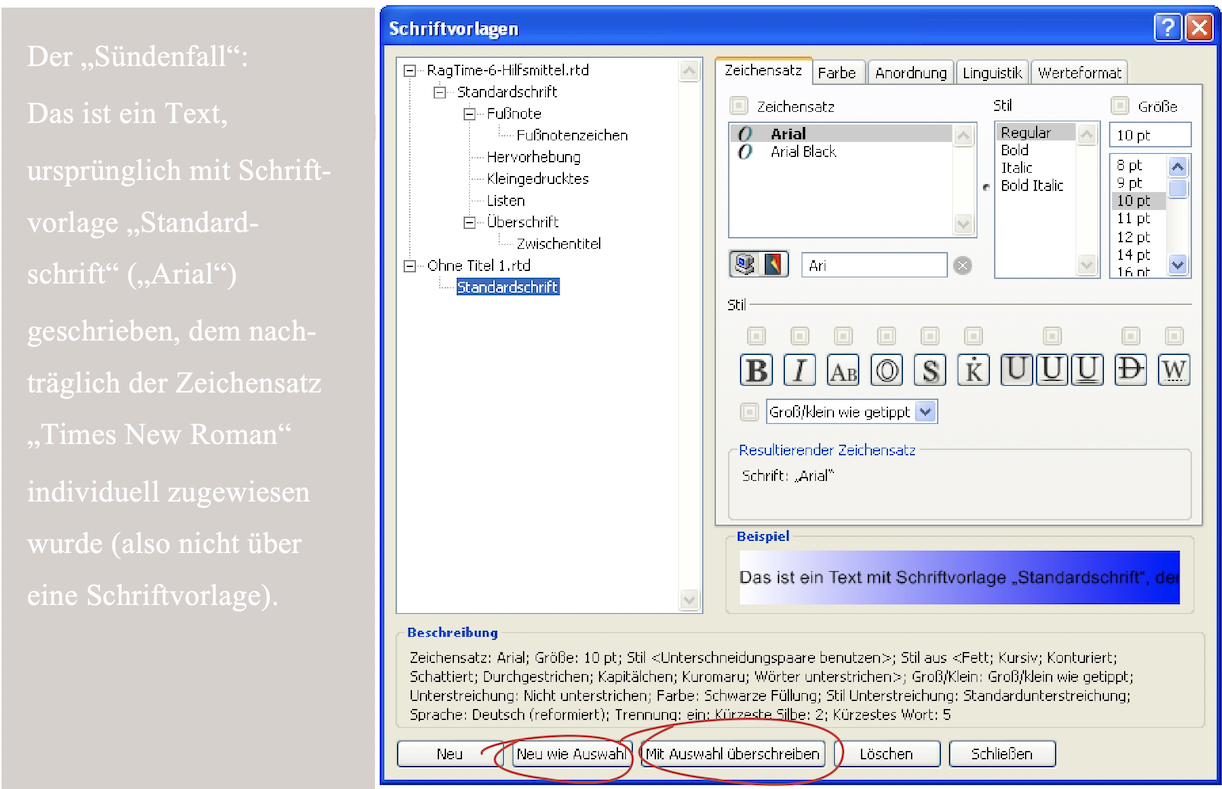

1.4.5 Schriftvorlagen erzeugen

Das Erstellen von Schriftvorlagen wird durch Benutzung der im vorangehenden Abschnitt beschriebenen hierarchischen Abhängigkeit mit dem Erben sehr einfach: Wenn Sie eine bestehende Schriftvorlage ausgewählt haben und den Knopf «Neu» drücken, erzeugt RagTime 7 automatisch eine abhängige Kopie dieser Vorlage, die Sie weiter bearbeiten können. In dieser Kopie sind erst einmal sämtliche Merkmale von der übergeordneten Vorlage geerbt. Ändern Sie also einfach diejenigen Merkmale, die von der „Erbschaft“ abweichen sollen.

Im neu installierten RagTime gibt es nur eine einzige Schriftvorlage für Überschriften, beruhend auf «Times New Roman». Sie möchten für die Zwischentitel Ihres Textes zwar die gleiche Schrift haben, aber in einem kleineren Schriftgrad? Dann aktivieren Sie im Verzeichnis links die Vorlage «Überschrift» und drücken die Taste «Neu» unten. Es entsteht, eingerückt unter «Überschrift» eine neue Vorlage, und Sie brauchen nur deren Namen zu ändern, z. B. auf «Zwischentitel», und die Schriftgröße anzupassen (siehe Abb. 1.23).

In der «Beschreibung» werden für die neue Vorlage nicht alle Eigenschaften aufgeführt, sondern lediglich die übergeordnete Vorlage sowie die gegenüber dieser geänderten Eigenschaften. Möchten Sie später Ihr gesamtes Layout in «Arial» ändern, so tauschen Sie nur die Schriftvorgabe in der übergeordneten Schriftvorlage. Alle davon abhängigen Schriftvorlagen übernehmen automatisch die neue Schrift, selbst wenn Sie den Namen einer der Vorlagen in der Zwischenzeit geändert haben sollten.

Sie können auch durch Ziehen und Ablegen weitere Hierarchiestufen bilden. Kontrollieren Sie danach, ob alle „Erbeigenschaften“ richtig eingestellt sind. Sie müssen dazu nicht in sämtlichen Einstelltafeln nachschauen, sondern können einfach die Beschreibung unten in der Vorlage überprüfen. Jedes Formatierungsmerkmal, das dort nach dem Pluszeichen aufgeführt wird, ist nicht geerbt, sondern in der betreffenden Vorlage individuell definiert. Wollen Sie die Standardschrift in einem Dokument ändern, so wählen Sie logischerweise die Vorlage «Standardschrift» in der Hierarchiegruppe des betreffenden Dokumentes.

Möchten Sie eine Vorlage, die Sie für ein Dokument definiert haben, in Zukunft in allen Dokumenten zur Verfügung steht, dann ziehen Sie die betreffende Vorlage aus dem Dokumentenbereich hinauf zu den Vorlagen von «RagTime-6-Hilfsmittel». Achten Sie dabei auf die richtige hierarchische Einordnung und passen Sie, wo gewünscht, die Erbabhängigkeiten an.

Am Anfang erscheint die Sache mit dem Erben und den Erbabhängigkeiten möglicherweise noch etwas gewöhnungsbedürftig. Doch der Nutzen ist groß, wenn man sich die Logik zu eigen macht, die dahinter steht.

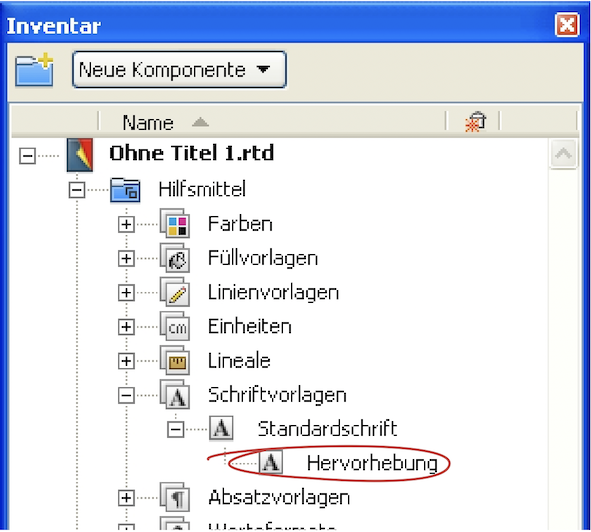

Kehren wir für einen Moment zurück zum Inventar. Haben Sie für ein Dokument Vorlagen definiert, so werden diese im Hilfsmittel-Ordner des Inventars in der entsprechenden Rubrik aufgeführt. So lange Sie in einem Dokument lediglich mit der Standardschrift gearbeitet haben, wird dort nur diese Vorlage angezeigt.

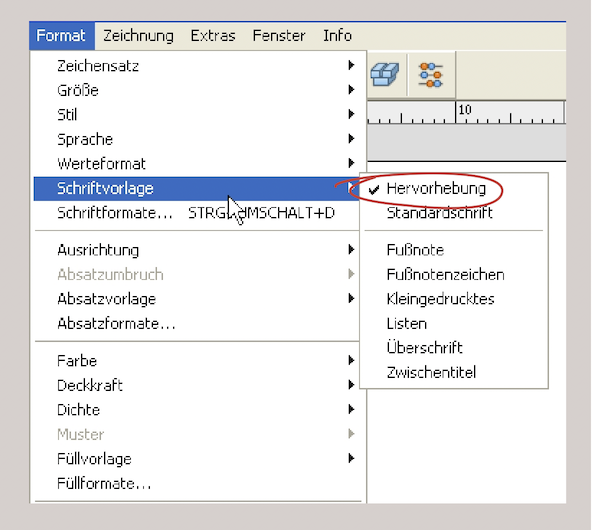

Ordnen Sie aber einem Text eine weitere Vorlage aus dem Hilfsmittel-Dokument zu (z. B. Textstelle auswählen «Format ➝ Schriftvorlage ➝ Hervorhebung»), so erscheint diese Vorlage sofort auch im Inventar des Dokumentes (siehe Abb. 1.24). Gleichzeitig wird sie im Einblendmenü oberhalb statt unterhalb des Striches dargestellt (siehe Abb. 1.25). Beachten Sie, dass bei dieser Vorlagenübernahme das Erben dominiert. Gesetzt also den Fall, dass der Standardschrift-Vorlage unter «RagTime-6-Hilfsmittel» und der Standardschrift-Vorlage in Ihrem aktuellen Dokument verschiedene Schriften zugeordnet sind, so wird die Übernahme der Vorlage «Hervorhebung» nicht etwa die ausgewählte Textstelle mit der „Hilfsmittel-Standardschrift“ anzeigen, sondern mit der «Standardschrift» des aktuellen Dokumentes. Deshalb ist es so wichtig, auch die Erbabhängigkeiten richtig zu definieren.

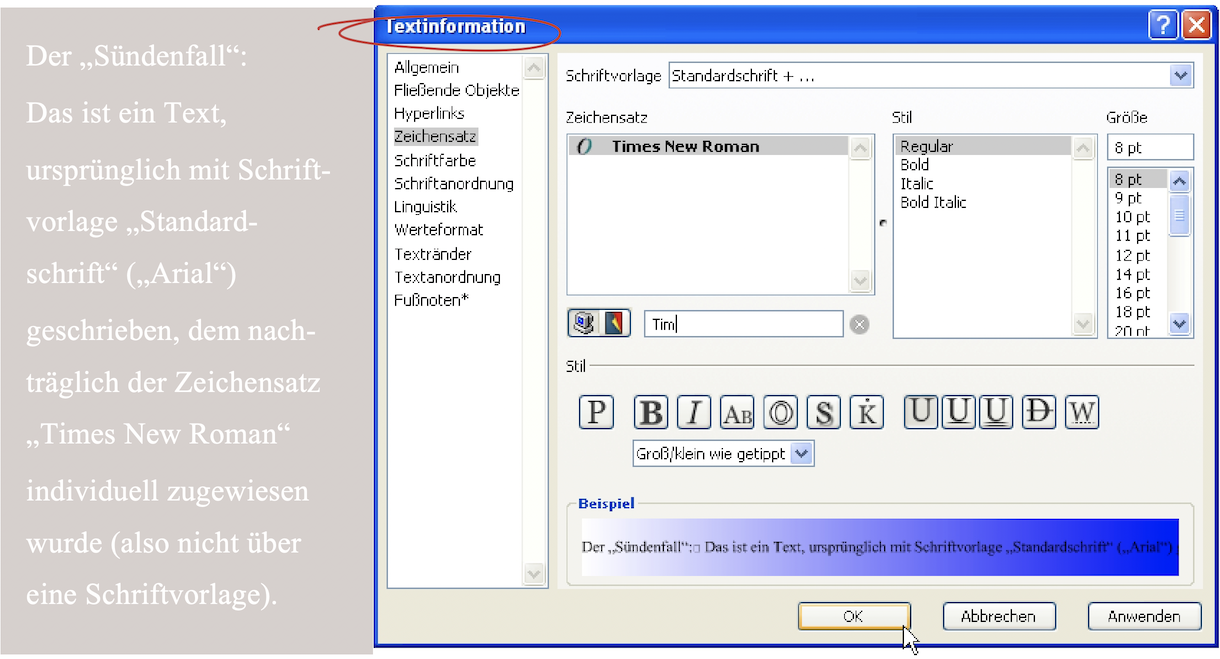

Sind Sie einmal dem ehernen Prinzip untreu geworden und haben Sie Text direkt, ohne Vorlage formatiert? Die Versuchung ist natürlich groß, obwohl es mit der neuen Formatierungspalette rasch und einfach geht – oder auch mit der «Textinformation» (siehe Abb. 1.26).

Aber RagTime 7 vergibt Ihnen Ihre Sünde! Sie können die individuelle Schriftformatierung auch im Nachhinein ganz einfach in eine „ordentliche“ Schriftvorlage überführen: Wählen Sie die Textstelle mit Überstreichen oder Mehrfachklick aus, oder klicken Sie irgendwo in den individuell formatierten Text. Dann öffnen Sie das Einstellungsfenster für Schriftvorlagen (z. B. mit «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Schriftvorlagen»). Mit dem Knopf «Mit Auswahl überschreiben» übernehmen Sie die gemachten Einstellungen als Änderung der Vorlage, die der ausgewählten Textstelle zugeordnet ist (siehe Abb. 1.27).

Ist dies nicht erwünscht, so erzeugen Sie mit «Neu wie Auswahl» eine neue Vorlage. Diese müssen Sie jetzt nur noch richtig in Ihre Vorlagenhierarchie einordnen, die Erbabhängigkeiten richtig stellen, der neuen Vorlage einen Namen geben, und alles hat wieder seine gute Ordnung. Falls Sie vorher nicht die ganze individuell formatierte Textstelle ausgewählt hatten, so müssen Sie das noch nachholen und ihr die neue Schriftvorlage zuordnen.

Alle Einstellungen sind in Zukunft mit der betreffenden Vorlage verknüpft. Sie können die Vorlage aus dem Inventar auf ein Wort in Ihrem Layout ziehen und schon ist diesem die Vorlage zugewiesen. Dieses „Schrift-Päckchen“ wird automatisch mitkopiert, wenn Sie die Textkomponente kopieren und anderswo einsetzen – das gilt ebenso beim Übernehmen jeder anderen Komponente, in der die betreffende Schriftvorlage verwendet ist.

Passen Sie auf, wenn Sie Texte zwischen Dokumenten mit unterschiedlicher Definition übergeordneter Schriftvorlagen kopieren! Es lohnt sich, die ins neue Dokument übertragenen Vorlagen kurz zu kontrollieren, wie bereits erwähnt besonders mit der aktuellen Version (Build 1584). Experimentieren Sie mit dem Übertragen von Objekten und der automatischen Übernahme von Vorlagen mit Erben (im Moment wegen des erwähnten Problems vorzugsweise nicht mit Schriftvorlagen).

Ursache für diesen Eindruck sind oft individuell, von der Schriftvorlage abweichend eingestellte Schriftmerkmale. Haben Sie einen Text im Layout, der in einer anderen Schrift gesetzt werden soll, so können Sie ihn auch mit der Maus überfahren und in der RagTime-Werkzeugleiste das «i» anklicken. Es springt eine Tafel «Textinformation» auf (Abb. Abb. 1.26), welche der Tafel «Schriftvorlage» zum Verwechseln gleicht.

Was Sie aber in der «Schriftinformation» ändern, wird für den ausgewählten Text als Abweichung von der Schriftvorlage gespeichert. Beim Verändern der Schriftvorlage bleiben solche, separat bestimmten Schriftcharakteristika erhalten. Das führt oft zu Missverständnissen. Darum noch einmal: Verwenden Sie vorzugsweise immer Schriftvorlagen.

1.4.6 Tipps für Schriftformatierung

● Erstellen Sie eine Vorlage für jede Schriftformatierung, die Sie benutzen. ● Schriftvorlagen können auch für grafischen Text sowie für Texte in Rechenblättern, Infografiken, Knöpfen und Zeichnungen benutzt werden. ● Schriftvorlagen lassen sich hierarchisch gliedern und in Erbabhängigkeiten bringen, z. B. Untertitel von Titeln, oder Kursivsatz der Standardschrift. ● Schriftvorlagen sind, wie alle anderen Vorlagen „Pakete“, die sich transportieren lassen: Durch Ziehen aus dem Inventar auf ein Wort, durch Kopieren–Einsetzen, oder durch Ziehen–Ablegen von einem Inventar in ein anderes.1 ● Bei Kopieren–Einsetzen einer Komponente, die eine Schriftvorlage enthält, wird die Vorlage automatisch mitkopiert.* ● Bei Darstellungsproblemen der Schrift immer zuerst in den Vorlagen kontrollieren: ist bei «Farbe» das Häkchen für Drucken gesetzt? Ist die Silbentrennung automatisch und wenn ja mit guten Vorgaben für Kürzestsilben und -wörter)? Ist in «Linguistik» das richtige Wörterbuch ausgewählt – und sind die Wörterbücher auch vorhanden? ● Falls Sie verschiedene Überschriften-Stufen mit eigenen Schriftmerkmalen verwenden wollen, dann definieren Sie schon zum Voraus hierarchisch untergeordnete Vorlagen «Überschrift 2» usw. ● Schriftvorlagen gelten immer nur für das aktuelle Dokument. Auch wenn Vorlagen in mehreren Dokumenten gleich heißen, oder gar durch Kopieren aus einem ersten übernommen wurden – Änderungen wirken sich immer nur auf die Vorlage des aktuellen Dokumentes aus.

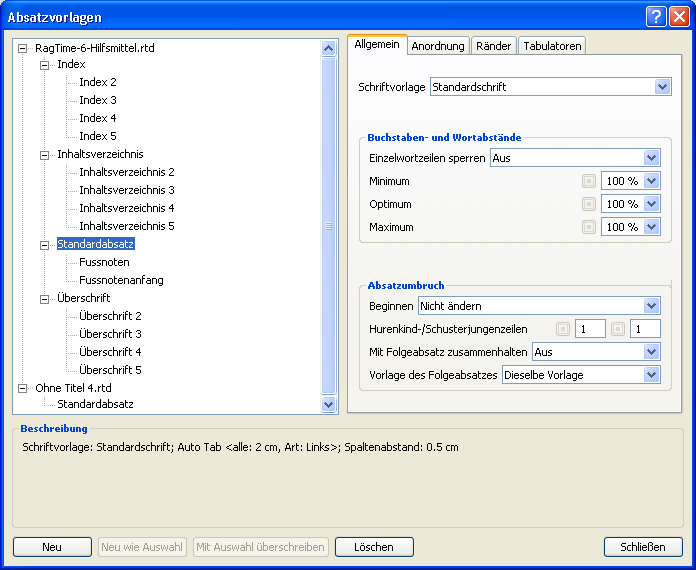

1.5 Absatzvorlagen

Die Absatzvorlagen beziehen alle Einstellungen mit ein, welche das Aussehen des gesamten Textes (über das Schriftbild hinaus) beeinflussen. Also Eigenschaften wie beispielsweise Block- oder Flattersatz, Einzüge, Tabulatoren, Zeilenabstände, Grundlinienraster usw. Die Tafel «Absatzvorlagen» (Abb. Abb. 1.28) zeigt unter «Allgemein» die vordefinierten Vorlagen in RagTime («Hilfsmittel») sowie die Standardvorlage für das Dokument («Ohne Titel»).

1.5.1 Auch Absätze können erben

In Abb. 1.28 sehen Sie, dass auch bei den Absatzvorlagen, genau wie bei den Schriftvorlagen, Erbhierarchien genützt werden können. Jedes Merkmal kann von der übergeordneten Vorlage geerbt werden und zieht deshalb mit, wenn das betreffende Merkmal dort verändert wird. Die in den Hilfsmitteln vordefinierten Familien für Überschriften, Inhaltsverzeichnis und Index sind typische Beispiele: Innerhalb dieser Familien wird z. B. ein einheitlicher Zeichensatz in unterschiedlicher Größe verwendet, unterschiedliche Einrückungen, differenzierte Abstände zu vorangehenden und nachfolgenden Absätzen usw.

Die zweite Einstellmöglichkeit in der Tafel «Allgemein» bezieht sich auf Blocksatz in engen Spalten. Steht dabei ein einzelnes Wort in einer Zeile – fehlt also ein Wortzwischenraum, der erweitert werden könnte –, so bleibt dieses Wort links stehen und der rechte Rand flattert – außer das Wort werde gesperrt gesetzt. Um bei Blocksatz einen beidseitig geschlossenen Block zu erzwingen, werden die Wortzwischenräume vergrößert oder verkleinert. Die drei Prozentangaben legen fest, wie groß diese Änderung sein darf. Durch die Verkleinerung der Zwischenräume (Minimum) findet ein Wort vielleicht doch noch auf einer Zeile Platz. Dank Verkleinerung oder Vergrößerung (Maximum) kann möglicherweise eine Trennung vermieden werden.

Mit dem «Optimum» wird die Ausgangsgröße der Zwischenräume generell festgelegt, also noch bevor die Optimierung durch Vergrößerung oder Verkleinerung versucht wird. Das «Maximum» gilt nur für die Optimierung. Selbstverständlich können noch größere Wortzwischenräume auftreten, wenn ein Text wegen zu langer Silben einfach nicht umbrochen werden kann. Je breiter die Spalten, desto kleiner das Problem! Die Vorgaben für die Wortzwischenräume werden nur bei Blocksatz berücksichtigt.

1.5.2 Hurenkinder/Schusterjungen

Den Vorgaben für «Absatzumbruch» ist besondere Beachtung zu schenken. Beim Lesen nehmen wir den erzielten Umbruch für selbstverständlich. Beim Satz müssen die nötigen Vorgaben gemacht werden, damit nicht z. B. ein Titel zuunterst auf einer Seite zu stehen kommt.

Die erste Einstellmöglichkeit heißt «Beginnen» und legt fest, wo ein Absatz mit dieser Vorlage stehen soll. Das ist besonders für Titelzeilen, die in einer Spalte oder auf einer Seite zuoberst stehen sollen, sehr nützlich. Denn mit «Beginnen» können Sie beispielsweise festlegen, dass der Absatz mit dieser Vorlage sicher immer auf einer ungeraden Seite ganz oben steht, egal welche Änderungen am vorangehenden Text gemacht werden.

Wenig geläufig ist der Begriff «Hurenkind-/Schusterjungenzeilen». Diese Ausdrücke stammen aus der Schriftsetzersprache des frühen Buchdruckes und beziehen sich auf einen unschönen Zeilenverlauf beim Spalten- oder Seitenwechsel. Das «Hurenkind» bezeichnet die letzte Zeile eines Absatzes, die einzeln auf einer neuen Seite oder in einer neuen Spalte zuoberst steht. Hier sollten Sie unbedingt eine «2» oder gar eine «3» eintragen. Das heißt, erst ab zwei, oder drei Zeilen dürfen diese auf die nächste Seite umbrochen werden. Sonst werden auch – je nach Vorgabe – eine oder zwei der vorangehenden Zeilen zur letzten auf die neue Seite gestellt. Das führt in der Praxis beim Schreiben allerdings gelegentlich zu verwirrenden und etwas gewöhnungsbedürftigen „Textmanövern“: RagTime zeigt Zeilen doppelt an oder fügt scheinbar Leerzeilen oder riesige Wortzwischenräume ein. Das korrigiert sich aber von selbst wieder.

Das Umgekehrte sind «Schusterjungenzeilen»: Hier handelt es sich um die erste Zeile eines neuen Absatzes, die als einzelne Zeile zuunterst in der Spalte oder auf der Seite steht. Auch das ist eine typografische „Todsünde“. In das Eingabefeld gehört also wenigstens eine 2. Haben diese zwei Zeilen nicht mehr Platz, so wird der ganze Absatz in die neue Spalte oder auf die neue Seite gestellt.

1.5.3 Absätze verbinden

Hier können Sie ebenfalls verhindern, dass Absätze, die von der Logik her unbedingt zusammengehören, beim Seiten- oder Spaltenumbruch auseinander gerissen werden. So muss für alle Überschrift-Absatzvorlagen die Vorgabe «Mit Folgeabsatz zusammenhalten» eingeschaltet sein, damit ein Titel nicht allein zuunterst auf eine Seite zu stehen kommt. Im normalen Fließtext ist dies dagegen nicht erwünscht – deshalb steht beim «Standardabsatz» hier «Aus». Beim Schreiben ist es angenehm, wenn nach einem Titel gleich weiter geschrieben werden kann, ohne dass Sie sich um die Rückkehr zur Standard-Absatzvorlage kümmern müssen. Das können Sie erreichen, indem Sie bei den Überschrift-Vorlagen die Vorlage «Standardabsatz» für den Folgeabsatz wählen. Bei Verwendung einer Überschriftenhierarchie kann bei der Vorlage «Überschrift 1» aber auch «Überschrift 2» als Vorlage für den Folgeabsatz die richtige Vorgabe sein.

Als Beispiel seien die für dieses Buch verwendeten Vorlagen erläutert. Der über diesem Absatz verwendete Titel «Absätze verbinden» besitzt eine Absatzvorlage «Überschrift 2» und ist mit der darauf folgenden Absatzvorlage «Standardabsatz» direkt verbunden. Beim Schreiben des Textes konnten wir also nach der Zuordnung der Absatzvorlage «Überschrift 2» und dem Zeilenabschluss mit der Taste </T gleich weiter schreiben. RagTime springt danach automatisch zu «Standardabsatz». Somit werden Titel und Text auch immer in der gleichen Spalte oder auf der gleichen Seite stehen.

Die ersten vier Optionen für «Ausrichtung» in der Tafel «Anordnung» bedürfen keiner Erklärung. «Blocksatz inkl. letzter Zeile» führt dazu, dass die Schlusszeile des Absatzes „mit Gewalt“ ebenfalls zum Blockrand nach rechts getrieben wird. Das geschieht, indem die Wortzwischenräume so weit vergrößert werden, bis dies erfüllt ist. Stehen nur wenige Wörter auf der letzten Zeile, wird das kaum gut aussehen. Diese Anordnung kommt darum sicher nur in Ausnahmefällen zum Zug und findet in Vorlagen kaum Verwendung.

Die letzten beiden Optionen «Text links/Zahlen rechts» und «Dezimalkomma ausrichten» können nicht für Textformatierung verwendet werden, sondern nur für Rechenblattzellen.

Dringend raten wir davon ab, die Option «Spalten» in den Absatzvorlagen zu verwenden. Alle Einstellungen, die Sie für den Absatzumbruch gewählt haben (Absatzbeginn, Zusammenhalten von Absätzen, Verhindern von Hurenkinder-/Schusterjungen-Zeilen usw.), werden mit dieser Option beim Spaltenumbruch ignoriert. Wo immer Sie mehrspaltigen Text brauchen, gestalten Sie ihn mit Textcontainern, die Sie via Pipeline miteinander verbinden. Mehr darüber in Kapitel 3.2 „Layouts und Stammlayouts“.

In einigen Texten, vor allem in Belletristik, können Initialen (mehrere Zeilen hohe Anfangsbuchstaben) sehr reizvoll sein. Der Umgang mit Initialen in den Absatzformaten von RagTime 7 ist allerdings nicht gerade das Gelbe vom Ei. Es braucht ein paar ruhige Minuten, um ein befriedigendes Resultat zu erzielen. Je nach Schrift ist das Ausrichten auf die Schriftlinie und auf die linke Satzachse recht knifflig. Auch lässt sich die Initiale in der Absatzvorlage nicht getrennt formatieren, das muss anschließend jeweils manuell erfolgen. Das in Abb. 1.29 links erstellte Initialenbeispiel ist dennoch mit den „bordeigenen“ Mitteln von RagTime erstellt, dasjenige rechts besteht aus einem mitfließenden Rechenblattrahmen (mit der Initale in A1 und den ersten drei Zeilen in A2. Absatzvorlage: Erste Zeile (entspricht dem Rechenblattrahmen) ohne Einzug, übrige Zeilen mit Einzug.

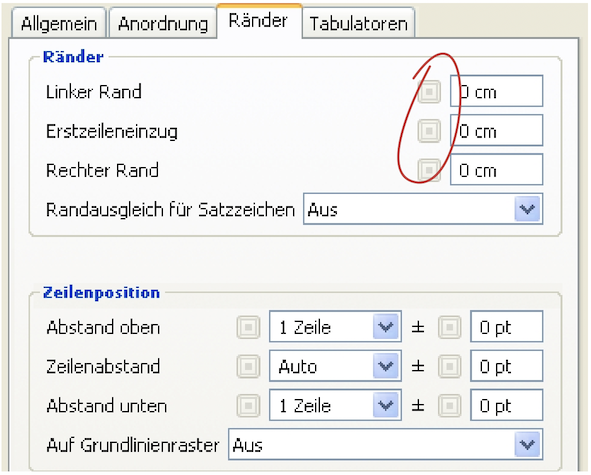

1.5.4 Ränder und Zeilenabstände

Die nächsten Einstellungsmöglichkeiten der «Absatzvorlagen» finden sich in der Tafel «Ränder». Unter «Ränder» sind Abstände zum Textcontainer zu definieren; in der Regel werden dies Einzüge sein, die für bestimmte Absätze gewünscht sind. Der «Erstzeileneinzug» ist absolut zu verstehen, nicht etwa relativ zum linken Rand. Eine Vorlage für Aufzählungen kann also beispielsweise einen Einzug 0 für die erste Zeile sowie 1 cm für den linken Rand haben. In der ersten Zeile steht dann implizite eine Tabulatorposition beim linken Rand. Diese ist aber im Textlineal unsichtbar – sie wird nicht angezeigt.

Eine Anleihe aus der Typografie ist die Funktion «Randausgleich für Satzzeichen». Bei gewissen Schriften können die Satzzeichen unschöne Lücken am Zeilenanfang und -ende erzeugen. Ist der Randausgleich auf «Ein», so bewirkt das, dass alle Satzzeichen, Anführungszeichen und Trennungszeichen leicht über den Containerrand hinaustreten. Wir haben diese Funktion in diesem Buch benutzt. Wenn Sie genau hinschauen, oder ein Lineal an die Satzkanten legen, können Sie es nachprüfen. Unter «Zeilenposition» stellen Sie den Abstand zwischen den Zeilen und den Absätzen ein, entweder in Anzahl Zeilen oder als absolutes Maß. Vorgegeben ist «Abstand oben = 1», «Zeilenabstand = Auto(matisch)», «Abstand unten = 1» (siehe Abb. 1.30).

Wie definiert sich aber der automatische Abstand? Dazu kurz eine kleine Exkursion in die Typografie. In einem Text, der ohne zusätzlichen Zeilenzwischenraum («Durchschuss») gesetzt ist, bestimmt die gewählte Schriftgröße den Zeilenabstand. Bei einer 12-Punkt-Schrift ist dies also 12 Punkt, gemessen von Grundlinie zu Grundlinie. Die Grundlinie ist die Unterkante aller Buchstaben, die keine Unterlänge haben. Bei einer 12-Punkt-Schrift sind das ungefähr 0,42 cm. «Auto» ist also identisch mit «1 Zeile». Aber nicht ganz …

Bei RagTime wird der automatische Zeilenabstand nach dem größten Objekt in einer Zeile berechnet. Und da in einem Text bei RagTime mitfließende Container möglich sind, richtet sich der automatische Zeilenabstand ggf. nicht nach der Schriftgröße, sondern nach dem mitfließenden Container. Auch hoch- oder tiefgestellte Symbole beeinflussen die Automatik. Beides kann zu sehr ungewollten Darstellungen führen. Auf das Thema der mitfließenden Container wird aber in Kapitel 3.8 „Mitfließende Elemente“ genauer eingegangen.

Die Eingabe in den Feldern kann direkt erfolgen, indem Sie bei «Zeilenabstand» z. B. «12 pt» oder «0,5 cm» eingeben oder mit den Einblendmenüs wählen: z. B. «Einzeilig», «Doppelzeilig» usw. Rechts davon stehen jeweils weitere Eingabefelder. Sie können damit sehr typografisch vorgehen und links die Größe des Schriftgrades (z. B. «12 pt») eingeben und rechts «4 pt» (auch negative Werte sind erlaubt). Sie haben also den Schriftgrad plus den eigentlichen Durchschuss von 4 pt. Gemessen von Grundlinie zu Grundlinie ergibt sich daraus ein Abstand von total 16 pt. Die Kombination von Schriftgröße, Durchschuss und Spaltenbreite ergibt Ihr Satzbild im Layout.

1.5.5 Die fixe Grundlinie

Die Option «Auf Grundlinienraster» einzuschalten ist immer dann sinnvoll, wenn Sie mehrere Spalten nebeneinander verwenden und dabei erreichen wollen, dass die Zeilen in allen Spalten auch nach eingefügten Illustrationen exakt auf gleicher Höhe stehen. Im vorliegenden Buch, wie in fast allen normal gesetzten Büchern, ist das der Fall (der Drucker oder Typograf spricht von „Register halten“).

Damit können aber gewisse Probleme verbunden sein. Nämlich dann, wenn der bereits eingegebene Zeilenabstand größer ist als der Grundlinienraster. Es ist unbedingt zu empfehlen, den Grundlinienraster größer einzustellen als den Zeilenabstand. Der Grundlinienraster ist «magnetisch» und hat für RagTime Priorität vor dem eingegebenen Zeilenraster. Kann RagTime die Abstände nicht eindeutig zuordnen, so entscheidet der Grundlinienraster. Das kann bedeuten, dass plötzlich ein Raster übersprungen wird und ungewollt ein doppelter Zeilenabstand entsteht.

Ein kurzer Exkurs in die Anwendung: Abb. 1.31 zeigt die Tafel «Layoutinformation». Diese rufen Sie am einfachsten auf, wenn Sie auf den Seitenreiter einer Layoutseite doppelklicken. Auf der Tafel sind unter «Grundlinienraster» drei Optionen auszuwählen. Zum Einen das Häkchen, um den Grundlinienraster im Layout anzuzeigen. Beim Einrichten eines Layouts ist das auf jeden Fall nützlich. Während des anschließenden Arbeitens ist es eher störend, die ganzen Layoutseiten voller Linien zu haben. Wollen Sie die Anzeige der Grundlinien häufig ein- und ausschalten, dann lassen Sie die Formatierungspalette geöffnet und klicken im Sektor „Text“ auf das Symbol  . Da der Grundlinienraster auch im engen Zusammenhang mit der gewünschten Seitengestaltung steht, ist auch zu definieren, wo er beginnen soll.

. Da der Grundlinienraster auch im engen Zusammenhang mit der gewünschten Seitengestaltung steht, ist auch zu definieren, wo er beginnen soll.

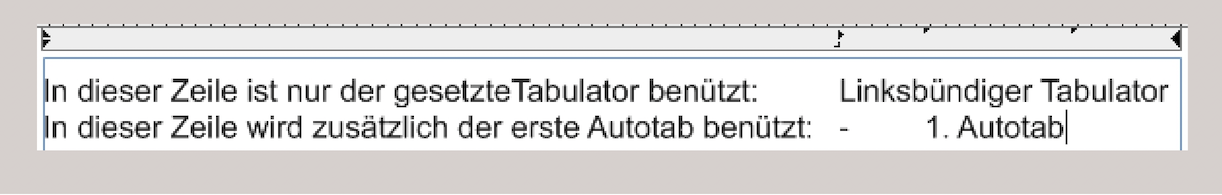

1.5.6 Mit Tabulatoren hüpfen

Die nächste Einstellmöglichkeit auf der Tafel «Absatzvorlagen» betrifft die Tabulatoren. Im Grunde eine klare Sache: Es lassen sich Werte eingeben, wo ein bestimmter Tabulator stehen soll. Wenig bekannt, aber sehr praktisch, ist die Möglichkeit, für einen Rechtstabulator einen negativen Wert einzugeben, der den Abstand vom rechten Textrand angibt. Die Tabulatortaste @/@ bewirkt dann beim Schreiben ein Einrücken des Zeigers an die entsprechende Stelle. Wie sich der Text dort verhält, hängt von der gewählten Art des Tabulators ab. Beachten Sie dazu die Symbole in der RagTime-6-Werkzeugleiste  . Der erste Tabulator in jeder Absatzvorlage lässt sich nicht löschen.

. Der erste Tabulator in jeder Absatzvorlage lässt sich nicht löschen.

Er bestimmt den Abstand der „automatischen Tabulatoren“, die immer rechts des letzten gesetzten Tabulators bis zum Zeilenende gelten. Stören Sie die Tabulatormarkierungen im Textlineal (siehe Abb. 1.33), so geben Sie für diesen ersten Tabulator den Wert «-0,01 cm» an. Dann verschwinden alle vordefinierten Tab-Sprünge. Wir finden es allerdings recht praktisch, wenn ein Tabulator auch mal einfach benützt werden kann, um in zwei aufeinander folgenden Zeilen Text sauber untereinander zu stellen, ohne gleich eine neue Vorlage definieren zu müssen, und die Textmarke mit dem Tabulator nicht gleich zum Zeilenende springt. Sie können aber Tabulatoren auch nachträglich von Hand wieder einsetzen. Ihre Absatzvorlage wird dadurch allerdings umgangen und Sie haben im Namen der Absatzvorlage ein «+» am Ende, was einfach bedeutet, dass die Absatzvorlage auf irgendeine Art manuell umgangen wurde.

In der zweiten Spalte der Tabelle mit den Tabulatoren sehen Sie übrigens auch, ob diese von einer anderen Absatzvorlage geerbt sind. Auch hier steht  für «Nicht geerbt» und

für «Nicht geerbt» und  für «geerbt». Absatzvorlagen der obersten Hierarchiestufe können Tabulatoren ebenso wenig erben wie alle anderen Merkmale. Deshalb fehlt bei diesen ein solches Symbol (vergleiche Abb. 1.30).

für «geerbt». Absatzvorlagen der obersten Hierarchiestufe können Tabulatoren ebenso wenig erben wie alle anderen Merkmale. Deshalb fehlt bei diesen ein solches Symbol (vergleiche Abb. 1.30).

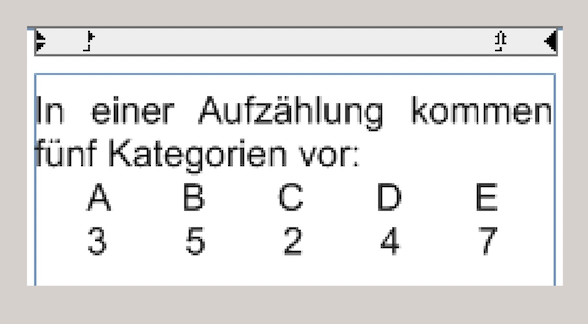

Eine weniger bekannte Tabulatoren-Formatierung ist «Kintou Waritsuke». Das ist die japanische Bezeichnung für «Blocksatz-Tabstopp». Aber auch das ist für die meisten Anwender erklärungsbedürftig. Vereinfacht gesagt ermöglicht das, in einem linksbündigen Text zwischen Flattersatz und Blocksatz hin- und her zu wechseln, ohne ein neues Absatzformat zuzuweisen. Beispielsweise, indem mitten im Flattersatz eine oder mehrere Zeilen auf die ganze Spalte ausgerichtet werden.

Das kann bei mitfließenden Bildcontainern nützlich sein, oder bei ganz speziellen typografischen Spielereien. Im einen Beispiel sind es Symbole, im anderen sind es Versalien, auf die eine Blocksatzfunktion angewendet ist (siehe Abb. 1.34). Der Trick ist einfach: Ganz links in der Spalte wird ein Links-Tabulator gesetzt und ganz rechts (oder dort wo man ihn haben will) der Blocksatztabulator.

Zu Beginn der Zeile wird zweimal die Tabulatortaste gedrückt. Zwischen allen Elementen, die auf Block ausgerichtet werden sollen (in unserem Falle die Symbole in mitfließenden Bildcontainern oder die Versalien), muss die Leertaste benutzt werden. Ist die Eingabe auf einer Zeile abgeschlossen, wird mit Tabulator zur nächsten geschaltet. Versuchen Sie’s doch einfach mal. Dann erinnern Sie sich daran, wenn Sie später einer sinnvollen Anwendung begegnen.

1.5.7 Tipps für die Absatzformatierung

● Wenn Sie die Überschriften eines Dokumentes auch gleich für das Inhaltsverzeichnis vorsehen wollen, dann verwenden Sie im «Inventar ➝ Absatzvorlagen ➝ Überschrift». Aufgepasst: RagTime bezieht sich bei der automatischen Erstellung des Inhaltsverzeichnis («Extras ➝ Inhaltsverzeichnis erzeugen…») ausschließlich auf diese Formatierung. Sie dürfen weder den Namen ändern – die Formatierungen selbstverständlich schon – noch hilft es, selbst erzeugten Vorlagen diesen Namen zu geben, mit der Absicht, damit versehene Titel ins Inhaltsverzeichnis aufzunehmen. Für eine Überschriften-Hierarchie wählen Sie «Neu» und es entsteht eine geerbte Formatierung mit dem Namen «Überschrift 2». Das können Sie beliebig fortführen. ● Setzen Sie bei mitfließenden Bildelementen den Zeilenabstand immer auf «Automatisch» und fügen Sie im daneben stehenden Eingabefeld «+/-» den zusätzlichen Abstand ein. So sind Sie sicher, dass die mitfließenden Elemente mit der Schrift kein unübersehbares Durcheinander erzeugen. ● Bleiben Sie auch bei der Eingabe von Tabulatoren diszipliniert. Wenn Sie Ihre Tabulatoren in den Absatzvorlagen festlegen, behalten Sie auch später den Überblick. Und eigentlich keine Frage: Keinesfalls mit Leerzeichen den Text an die gewünschte Stelle dirigieren, immer die Tab-Schaltung verwenden. ● Ganz rechts in der Eingabe der Tabulatoren finden Sie drei Pünktchen. Hier können Sie festlegen, welche Füllzeichen Sie verwenden wollen, um eine „Leseführung“ zu erreichen. Die häufigste Anwendung dafür ist bei Inhaltsverzeichnissen mit einem Punkt als Füllzeichen. ● Nachträglich für individuelle Absatzformatierungen eine Vorlage erstellen: Wenn Sie doch einmal direkt im Text Einstellungen verändert haben, markieren Sie den Text, öffnen Sie die Absatzvorlagen, klicken eine sinnvoll übergeordnete, vorhandene Vorlage an und klicken dann unten in der Tafel den Knopf «Neu wie Auswahl». Überprüfen Sie in den Einstellungen die mit «[geerbt]» bezeichneten Formatierungen. ● Am einfachsten sind Formatierungen zu erstellen, indem sie aus einem anderen Dokument kopiert werden (durch Kopieren einer Komponente oder eines Textabsatzes oder mit Ziehen und Ablegen vom einen Inventar ins andere. ● Beim Import von Word-Dokumenten werden die Schrift- und Absatzvorlagen mit den Namen übernommen, die sie im Word-Dokument hatten (sofern beim Import die entsprechende Option gewählt wurde). ● Achtung bei Importen: Wenn die Namen der Vorlagen gleich lauten, wie diejenigen im eigenen Dokument, kann es verwirrende Duplizierungen geben. Das gleiche Problem kann man sich auch selbst schaffen, wenn man in verschiedenen Hierarchie-Ebenen gleiche Namen verwendet.

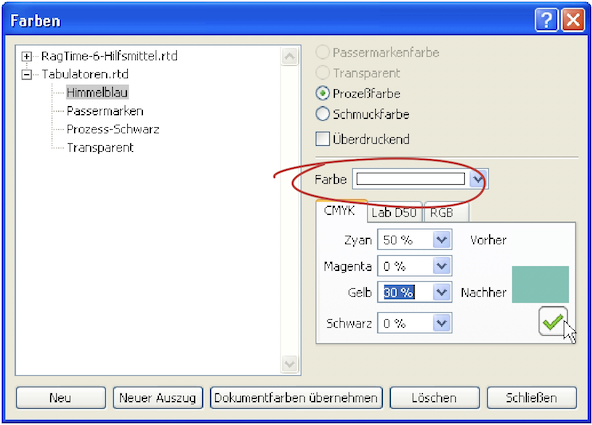

1.6 Farbvorlagen

Hier können Sie alle Farben vordefinieren, die Sie für Ihr Dokument brauchen. Farben als Vorlagen können auf verschiedene Arten ins Inventar gelangen: Erstens ist es möglich, wie bei anderen «Hilfsmittel»-Vorlagen auch, bereits benannte Farben aus anderen Dokumenten/Inventaren herüber zu ziehen. Zweitens wird jedes RagTime- oder EPS-Objekt, das ins Inventar kopiert wird, auf seine Farben hin „untersucht“. Importieren Sie also beispielsweise eine EPS-Datei, so werden deren Farben unter «Hilfsmittel ➝ Farben» aufgelistet. So kann es sein, dass hier plötzlich Farbnormen wie PANTONE, HKS oder RAL auftauchen, obwohl sich in RagTime keine solche Farbnormen direkt auswählen lassen.

1.6.1 Vorgegebene Farben

Um in RagTime 7 Farben zu definieren, ist es bei offenem Inventar am einfachsten, das Symbol «Farben» doppelt anzuklicken. Dann springt das Hilfsmittel-Fenster «Farben» auf (siehe Abb. 1.35), in welchem Sie die Einstellungen vornehmen können.

Jede Farbe ist als «Schmuckfarbe» oder «Prozeßfarbe» zu definieren. Der Unterschied ist nur für Dokumente wichtig, die professionell gedruckt werden sollen. «Schmuckfarben» werden nach zum voraus bestimmten Farbmustern gemischt und separat gedruckt. Dies im Unterschied zum Vierfarbdruck, wo aus den Normfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz alle übrigen Farben im Zusammendruck dargestellt werden. Im Zusammenhang mit «Prozeßfarbe» ist der Farbraum «CMYK» zu wählen (siehe Abb. 1.35). Besonders mit «Schmuckfarbe» ist der Auswahlknopf von «Überdrucken» bedeutsam. Je nach Einstellung werden beim Druck hinter einer Schmuckfarbe liegende Objekte entweder ausgespart, in der Fachsprache «freigestellt», oder eben gedruckt und danach mit der Schmuckfarbe überdruckt. Das Thema Farben ist in Kapitel 3.13 „„Gut zum Druck“ vorbereiten“ ausführlich beschrieben.

Mit Klick auf den Knopf «Neu» generiert RagTime eine neue Farbe, die vorerst mit «Weiß» benannt ist. Unter dem Einblendmenü «Farbe» (in Abb. 1.35 rot markiert) gelangen Sie zur RagTime-Farbpalette, die Sie auch unter «Format ➝ Farbe» abreißen können. Im Einblendmenü sind die Farben allerdings etwas übersichtlicher angeordnet. Sobald Sie sich eine Farbe aus der Palette mit Mausklick ausgesucht haben, nimmt das oben in der Tafel gezeigte Rechteck diese Farbe an. In der Namensliste links wechselt die Bezeichnung von «Weiß» zum Mischverhältnis der Grundfarben, je nach gewähltem Farbraum. Ersetzen Sie dieses „Rezept“ durch einen sinnvollen Namen. Für dieses Buch haben wir beispielsweise eine Farbe «Formel-Hintergrund» definiert.

Im nicht-professionellen Druck, also mit Ihrem Tintenstrahl- oder Laser-Farbdrucker, weichen die Farben meist recht stark von der Bildschirmanzeige ab. Da hilft nur probieren. Für die Erstellung von Dokumenten, die professionell gedruckt werden sollen, benötigen Sie einen kalibrierten, also nach genauen Farbtemperaturen eingestellten Bildschirm. Ansonsten werden die Farben, die Sie auf dem Bildschirm sehen, möglicherweise stark von denjenigen abweichen, die Sie als Resultat eines Vierfarbdrucks vorgelegt bekommen.

1.6.2 Individuell gemischte Farben

Der ganze Bereich von gemischten Farben und Prozentwerten in den verschiedenen Farbräumen bedarf, mindestens wenn es um professionellen Druck geht, eines grundsätzlichen Wissens um Drucktechniken und Farbmanagement. Siehe dazu Kapitel 3.13 „„Gut zum Druck“ vorbereiten“.

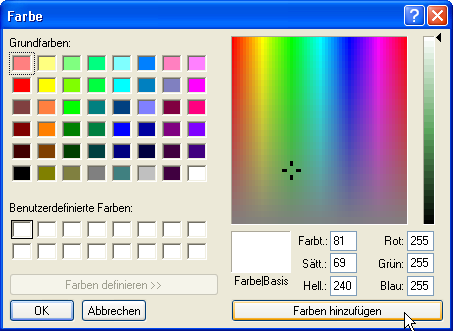

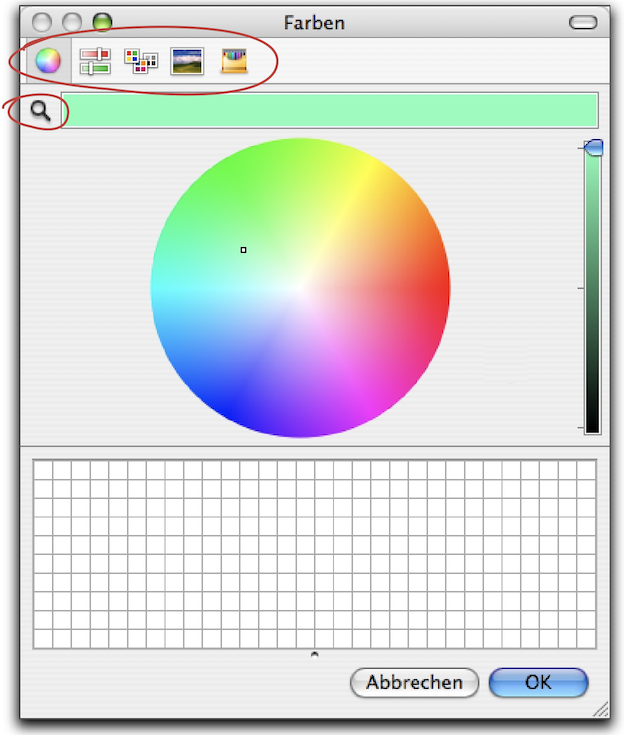

Finden Sie die gewünschte Farbe in der RagTime-Farbpalette nicht? Dann mischen Sie! Dafür gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Gehen Sie von einer ähnlichen Farbe aus, die Sie in der Palette gewählt haben. Ändern Sie die Prozentwerte der Grundfarben des aktiven Farbraums, bis die Farbe in der unteren Hälfte des Muster-Rechtecks («Nachher») Ihren Vorstellungen entspricht. Damit die Werte auch in die Vorlage übernommen werden, müssen Sie die Einstellung mit Klick auf das grüne √ bestätigen. Statt die Prozentwerte numerisch zu verändern können Sie auch das Werkzeug verwenden, das Ihnen nach Wahl von «Andere…» in der Farbpalette in einem gesonderten Fenster angeboten wird (Abb. 1.36 für Windows, bzw. Abb. 1.37 für Mac).

Auf dem Mac kann in einer Werkzeugleiste gleich zwischen mehreren solcher Werkzeuge ausgelesen oder mit der Lupe die Farbe eines beliebigen Punktes im Layout, auch in einem Bild, übernommen werden. Je nach gewähltem Werkzeug stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Für unsere Einführung über das Inventar und das Thema Ordnung ist die Option «Dokumentfarben übernehmen» speziell zu erwähnen. Damit werden alle Farben, die im Laufe der Arbeit den verschiedensten Komponenten eines Dokumentes zugeordnet wurden, mit ihrem „Rezept“ in der Vorlagenliste aufgeführt, wo ihnen sinnvolle Namen gegeben werden können. Einmal im Vorlagenfenster gelöschte „Rezepte“ können allerdings nicht mehr reaktiviert werden. Für häufig verwendete Farben erstellen Sie sich am besten ein „Farbarchiv“.

In einem „Archiv-Dokument“ können Sie alle Farben ablegen, die Sie häufig brauchen. Auf diese Weise haben Sie immer auf Ihre persönlichen Farbmuster Zugriff. Wenn immer Sie eine Komponente, der eine Farbvorlage zugeordnet ist, in ein anderes Dokument kopieren, erscheint in dessen Inventar die entsprechende Farbe. Bei EPS-Dateien werden auch die entsprechenden HKS-, RAL- oder PANTONE-Farben hier eingefügt.

Beim Löschen von Farbvorlagen im Inventar fällt auf, dass – im Gegensatz zu anderen Vorlagen – keine Warnmeldung erscheint. Die Löschtaste >/> ist deshalb mit Vorsicht zu benützen. Einzig bei den vorinstallierten Farbvorlagen von RagTime gibt es eine Fehlermeldung. Diese RagTime-Grundfarben, also «Passermarken», «Transparent» und die vier Prozeßfarben, lassen sich grundsätzlich nicht löschen.

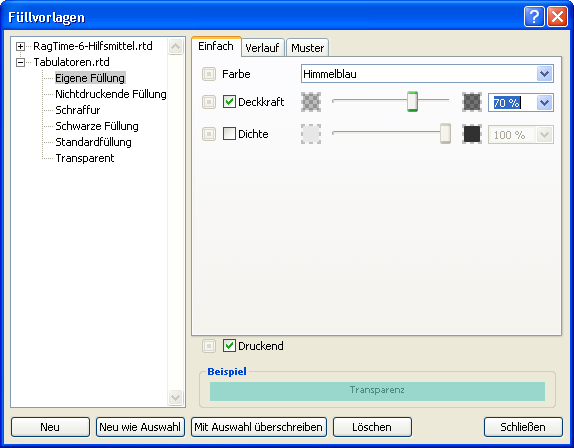

1.7 Farben zum Zweiten: Füllungen

Fast scheint es, als würde hier „doppelt genäht.“ Füllvorlagen übernehmen oft nur eine eben definierte Farbe. Da aber bei einzelnen Formatierungen nur Füllvorlagen und keine Farbvorlagen aufgerufen werden können, ist dieser „Umweg“ nötig. Für Füllungen lässt sich aber zusätzlich auch die Transparenz (bei RagTime «Deckkraft» genannt) und die «Dichte» (Helligkeit) vorgeben, in Schritten von 10 % mit dem Einblendmenü, feiner mit dem Schieber oder numerisch. Unten lässt sich außerdem einstellen, ob Flächen mit dieser Füllvorlage überhaupt gedruckt werden sollen oder nicht. Nichtdruckende Füllungen finden für Kommentare und deren Hinterlegung Anwendung, die nur auf dem Bildschirm interessieren, nicht aber im Druck.

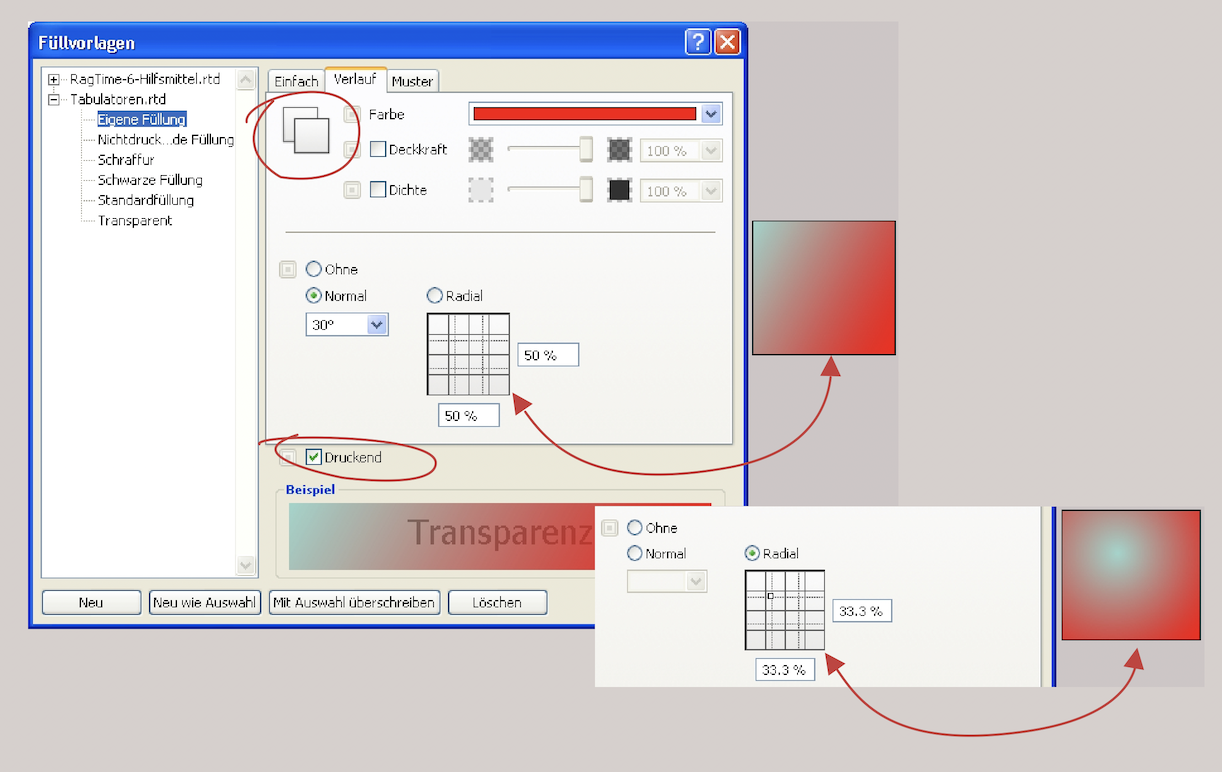

Neben den einfachen Füllungen können auch solche mit zwei Farben definiert werden. Für die Füllungsarten «Verlauf» und «Muster» ist jeweils zusätzlich die Hintergrundfarbe anzugeben. Die Einstellung für Vordergrund- und Hintergrundfarbe erfolgt mit den gleichen Mitteln wie bei der einfachen Füllung. Die Umschaltung zwischen den Einstellungen für die beiden Farben erfolgt durch Klick auf die sich überlappenden Quadrate links oben.

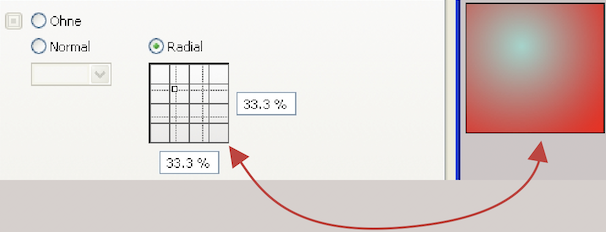

Verläufe können linear («Normal») oder «Radial» angeordnet werden. Bei linearem Verlauf kann der Winkel der Verlaufsrichtung angegeben werden. Bei 0° verläuft die Farbe von links (Vordergrund) nach rechts (Hintergrund). Der angegebene Winkel gibt die Rotation im Uhrzeigersinn an (siehe Abb. 1.39) Bei radialem Verlauf lässt sich die Position des Zentrums (Vordergrund) innerhalb der gefüllten Fläche in Prozenten der Objektdimensionen festlegen (siehe Abb. 1.40). In der Rubrik «Muster» kann eines der vorgegebenen Standardmuster ausgewählt werden. Im Quadrat rechts – oder auf den Befehl «Anderes…» in einem separaten Fenster – können Sie das Muster ändern, Pixel für Pixel. Allerdings lässt sich die Wiederholrate nicht ändern. Das Muster ist auf die Fläche des Quadrats beschränkt. Muster und Verlauf lassen sich nicht kombinieren.

Welche Füllvorlage alle neu erstellten Rahmen haben sollen, können Sie sehr einfach ändern: Klicken Sie auf eine leere Stelle in ihrem Layout (also ohne dabei ein Objekt auszuwählen) und wählen Sie eine Füllvorlage aus. Wenn Sie beispielsweise auf diese Weise «Transparent» bestimmen, werden alle später im offenen Dokument aufgezogenen Rahmen automatisch mit transparenter Füllvorlage erscheinen.

1.8 Linienvorlagen

Die wichtigste Vorgabe für Linien ist sicher die Breite. Benützen Sie für zu druckende Linien eine minimale Breite von 0,5 pt. Noch schmälere Linien bleiben möglicherweise im Druck unsichtbar. Beim professionellen Druck können Sie je nach Farbe (Helligkeit) feiner gehen. Da ist eine vorherige Absprache mit dem Drucker sinnvoll.

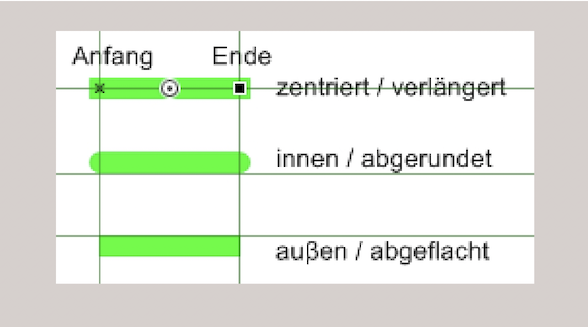

Was sofort auffällt: Um die Farbe einer Linie vorzugeben muss eine Füllvorlage ausgewählt werden. Im Gegensatz zu Linien in Zeichnungen oder im Layout kann eine Farbe oder Farbvorlage nicht direkt zugeordnet werden. Das zwingt Sie, sich an die Disziplin zu halten und systematisch zuerst eine Farbvorlage, darauf basierend eine Füllvorlage, und schließlich eine Linienvorlage zu definieren. Die Position der Linie ist nicht nur für den Rand von Objekten relevant, wie eigentlich anzunehmen wäre, sondern legt die ganze Linienbreite auch bei einfachen Linien links oder rechts von der Linienachse. – Mit «Abgeflachten Enden» reicht eine Linie genau vom Anfang zum Ende der Linie. Sie haben richtig gelesen: Linien haben einen Anfang und ein Ende. Das ist nicht nur bei der Zuordnung von Pfeilspitzen von Bedeutung, sondern auch bei der Angabe der Koordinaten. Mit «Abgerundeten» oder «Verlängerten Enden» reichen Linien um die halbe Linienbreite über die Endpunkte hinaus (siehe Abb. 1.41).

Die Ecken sind für Polygonzüge und alle Rahmen von Bedeutung. «Abgeflacht» und «Abgerundet» entsprechen den Erwartungen. Mit «Gehrungsecken» und einer «Gehrungsgrenze» von 100% – das ist die Voreinstellung – sind die Ecken spitz. Sollten Sie spezielle Wünsche haben, so experimentieren Sie mit der Prozentangabe für die «Gehrungsgrenze» einer sehr breiten Linie, z. B. 30 pt (siehe Abb. 1.42). So wird die Auswirkung einer bestimmten Vorgabe am ehesten erkennbar.

Schließlich lässt sich auch noch eine Vorgabe für die «Strichelung» machen. Wählen Sie eine der Vorgaben oder «Andere…». Damit öffnen Sie ein Fenster, in welchem die letzte gewählte Strichelung vorgegeben ist. Mit jeder vertikalen Linie lässt sich die Länge eines Segments einstellen, mit den geraden der Anfang und mit den ungeraden der Schluss eines Strichs. Mit der vertikalen Linie ganz rechts können Sie zusätzliche Segmente schaffen, indem Sie diese nach links ziehen (siehe Abb. 1.43). Auch hier muss das Ergebnis „erprobt“ werden.

1.9 „Einheits-Vorlagen“

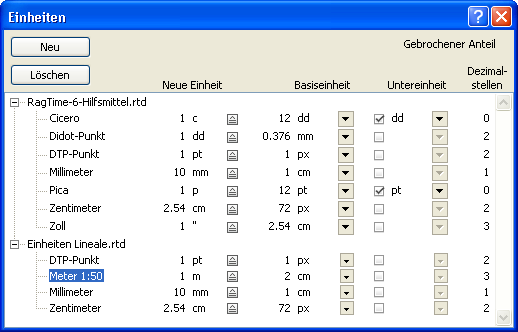

Schauen Sie sich die Vorlagen für Einheiten in den Hilfsmitteln an. Werden Sie daraus klug? Wir hatten am Anfang auch keinen Durchblick! Trotzdem lassen sich daraus nützliche Schlüsse ziehen. Am einfachsten geht das anhand eines Beispiels:

Eine Planskizze im Maßstab 1:50 möchten wir am liebsten so anlegen, dass die Maße alle in Metern angegeben und auch abgelesen werden können. Dafür muss eine neue Einheit definiert werden. Nennen wir diese „Meter 1:50“. Logisch scheint folgende Eingabe, die auf den bereits vorhandenen Einheiten aufbaut: «1 m» für die «Neue Einheit», die einer «Basiseinheit» von «2 cm» entsprechen, eben 1:50. Eine Untereinheit wird nicht benötigt. Damit wirklich präzise Eingaben, auch unter 1 cm real, möglich sind, werden 3 Dezimalstellen für den gebrochenen Anteil benötigt (siehe Abb. 1.44).

1.10 Linealvorlagen

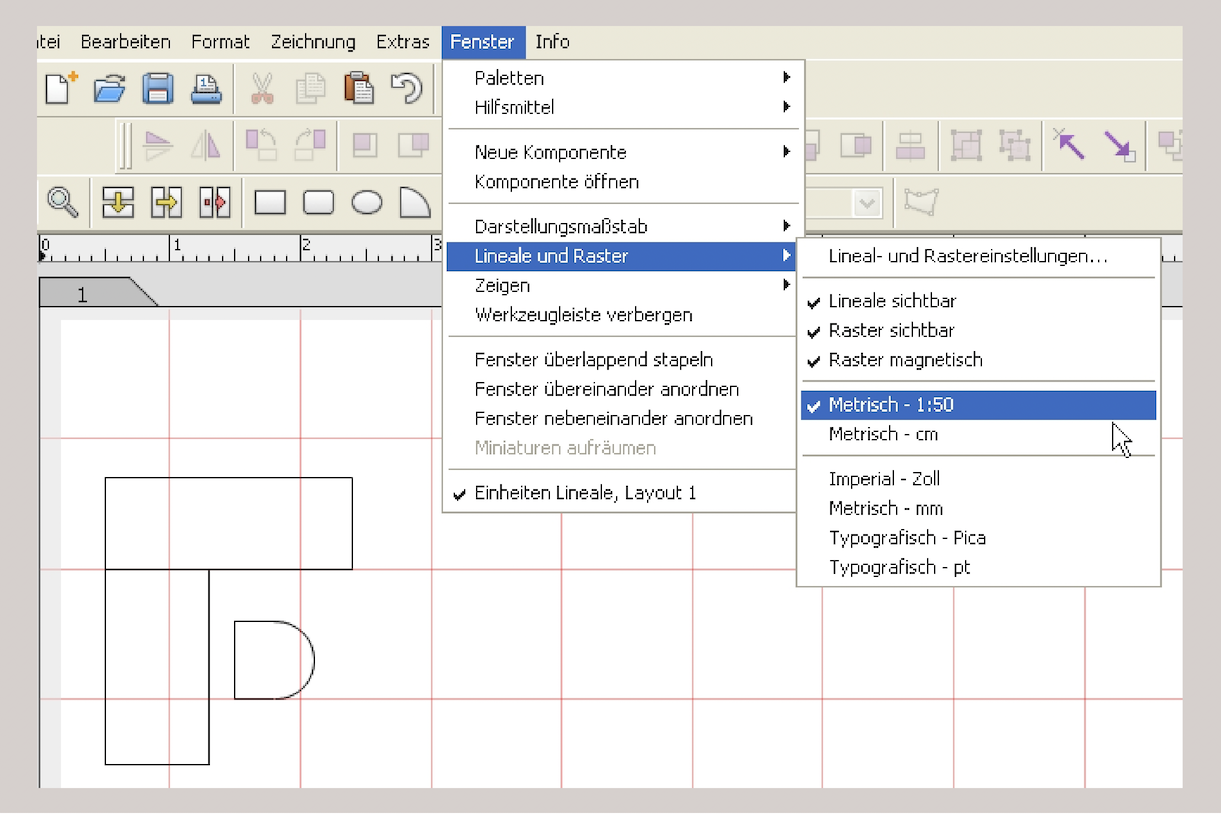

Basierend auf dieser Einheit lässt sich auch ein Lineal definieren. Nennen wir das neue Lineal «Metrisch – 1:50» (siehe Abb. 1.45). Die «Grobteilungsweite» beträgt natürlich «1 m». Diese Vorgabe bestimmt die im Layoutlineal und allen Koordinatenangaben angezeigten Zahlen. Die Vorgabe für «Feine Schritte pro Grobteilung» betrifft die Anzahl angezeigter kleiner Striche zwischen den ganzen Einheiten im Layoutlineal. Allerdings kann diese Anzahl je nach Darstellungsmaßstab auch geringer als die Vorgabe ausfallen. Je nachdem wie präzise Sie zeichnen wollen, sollten Sie die Vorgabe für die Anzahl Rasterpunkte machen. In unserem Beispiel wird mit der Vorgabe «10» alle 10 cm ein Rasterpunkt zu liegen kommen, also alle 2 mm im Plan bei einem Darstellungsmaßstab von 100%. Wenn Sie mehr Rasterpunkte angeben, dann wird das Positionieren heikel, weil es eine zu große Treffsicherheit erfordert. Außer Sie wählen beim Zeichnen einen größeren Darstellungsmaßstab.

Die letze Vorgabe, «Linie alle n Rasterpunkte», ist nur dann von Bedeutung, wenn Sie sich den Raster anzeigen lassen wollen. Wählen Sie dieses Liniennetz nicht zu eng, sonst sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen, bzw. die Zeichnung vor lauter Rasterlinien nicht mehr! Mit der Vorgabe von 10 Rasterpunkten pro Grobteilung und einer Rasterlinie alle 10 Rasterpunkte werden Sie also ein Rasterliniennetz von 1 m real, bzw. 2 cm im Plan erhalten. Beim Zeichnen mit angezeigtem Raster ist es eventuell sinnvoll, die Breite der Standardlinien zu erhöhen und erst nachher richtig einzustellen. So unterscheidet sich die Zeichnung besser vom Liniennetz des Rasters.

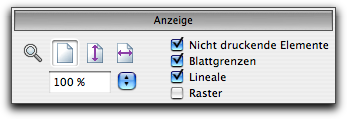

Hier ein kurzer Sprung zur Zeichenarbeit mit den Vorgaben, wie sie oben ausgeführt wurden, also im Maßstab 1:50. Damit diese Vorgaben zum Tragen kommen, müssen Sie im Dokument unter «Fenster ➝ Lineale und Raster» die Sichtbarkeit von Linealen und Raster einschalten und auch «Raster magnetisch» aktivieren. Natürlich muss das eben definierte Lineal ausgewählt sein. Wenn Sie die Objektkoordinatenpalette geöffnet hatten, so müssen Sie diese schließen und erneut öffnen, damit dort die richtige Maßeinheit angezeigt wird. Achtung: Wenn Sie ganz oben im Aufklappmenü den Punkt «Lineal- und Rastereinstellungen…» wählen, öffnet sich ein neues Fenster. In diesem können Sie – sogar getrennt für horizontal und vertikal – unter den definierten Linealen auslesen sowie die Sichtbarkeit und den Magnetismus für die beiden Achsen separat aktivieren. Vom Zweck her etwas unklar, weil nicht mit einem Titel versehen, sind die Maßangaben in den beiden Eingabefeldern ganz unten. Sie bestimmen eine Verschiebung des Raster-Nullpunktes (Ursprung) vom Blatt- oder Zeichnungsrand.