3 Gut zum Druck nach Noten

Jetzt wird der Taktstock gehoben, um ein komplexes Werk aufzuführen: Den Tätigkeitsbericht einer Musikstiftung. Von den Texten und Zahlen bis zu den fertigen Dateien für das Gut zum Druck. RagTime kann hier vom richtigen Aufbereiten und Überarbeiten der Texte über die Layoutgestaltung bis zur raffinierten Verwendung von verknüpften Daten aus Rechenblättern den Ton angeben.

Wir stellen uns vor, in einer Stiftung für junge Musiktalente zu arbeiten. Die Stiftung ist relativ neu, und auch Sie haben Ihren Job gerade erst angetreten. Ihre Aufgabe ist es, die Publikationen zu koordinieren und zu realisieren sowie die Medienarbeit zu unterstützen.

Der Tätigkeitsbericht steht an. Die ersten Preisträger wurden im vergangenen Jahr geehrt. Ein großes Konzert brachte weitere Sponsoren. Es ist alles im Aufbau. Das bedeutet: Flexibilität ist ein täglicher, fast stündlicher Begleiter Ihrer Arbeit. Trotzdem möchten Sie Ihre Arbeitsmethoden so weit wie möglich standardisieren. Sehen wir einmal, was RagTime dazu beitragen kann.

3.1 Ein Tätigkeitsbericht und mehr

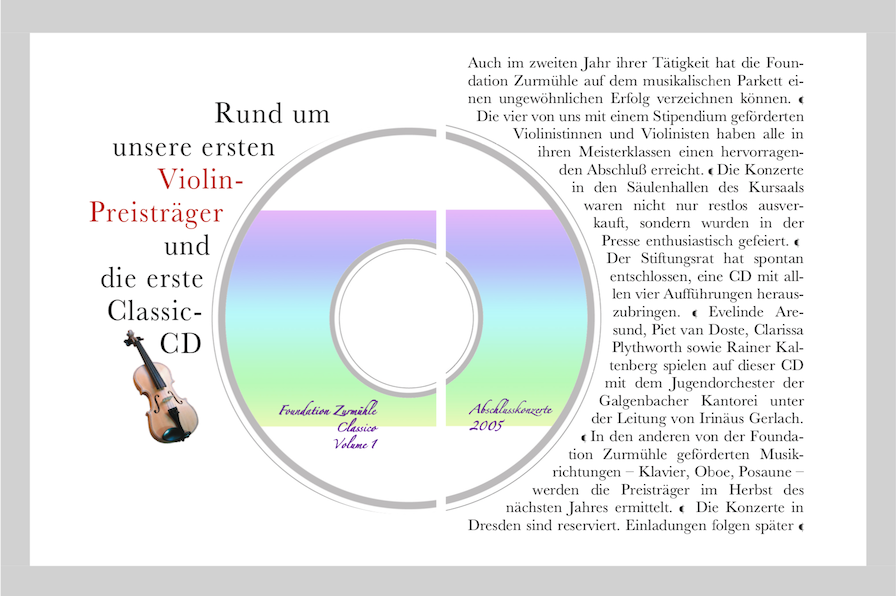

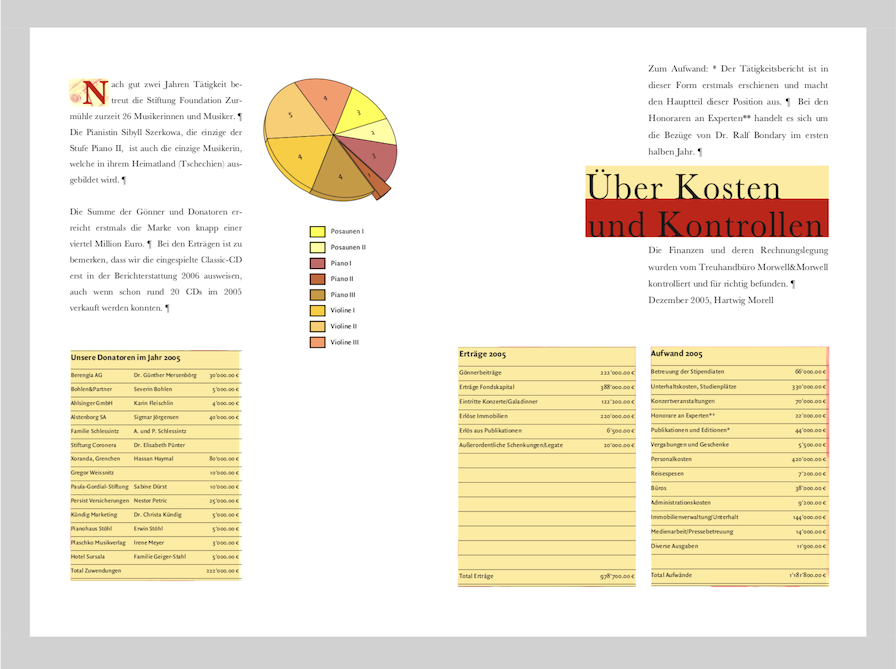

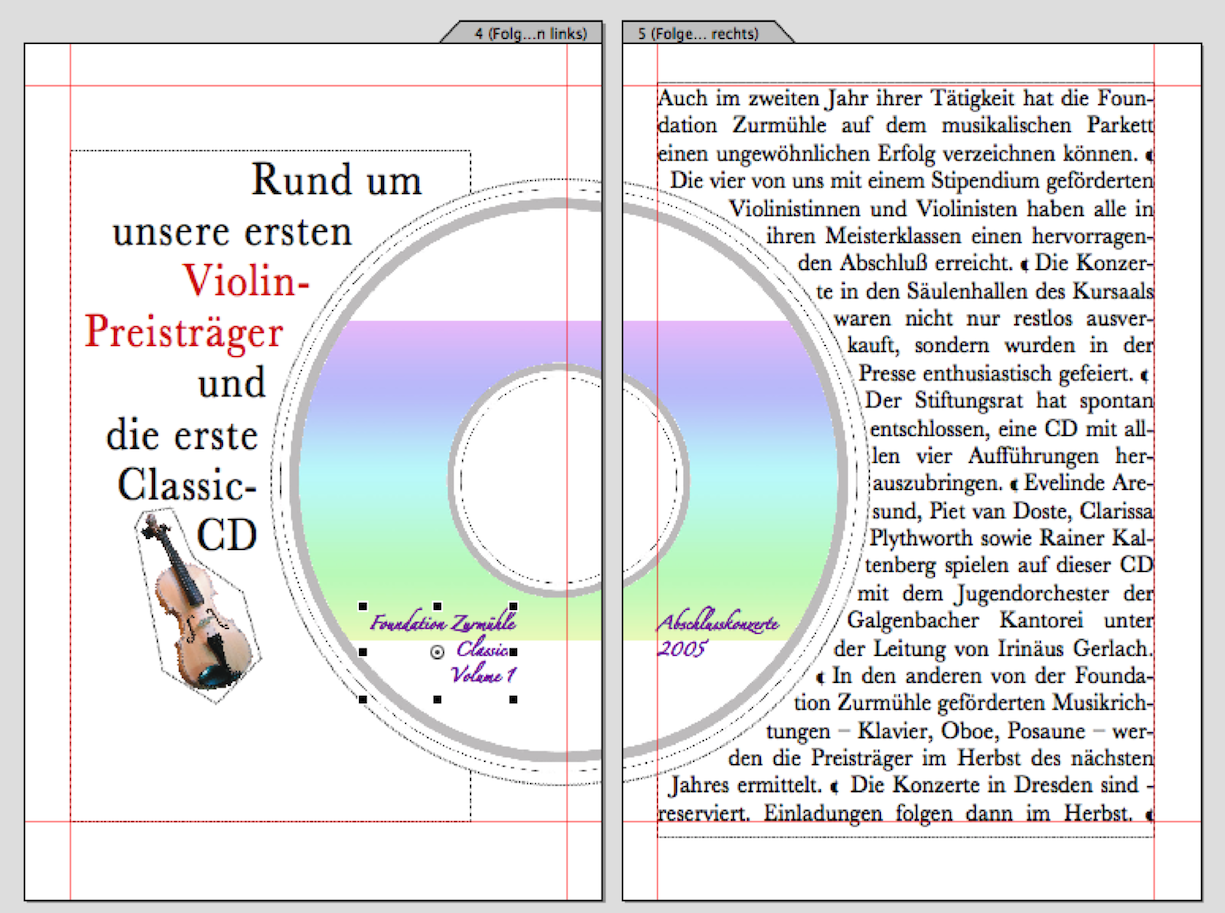

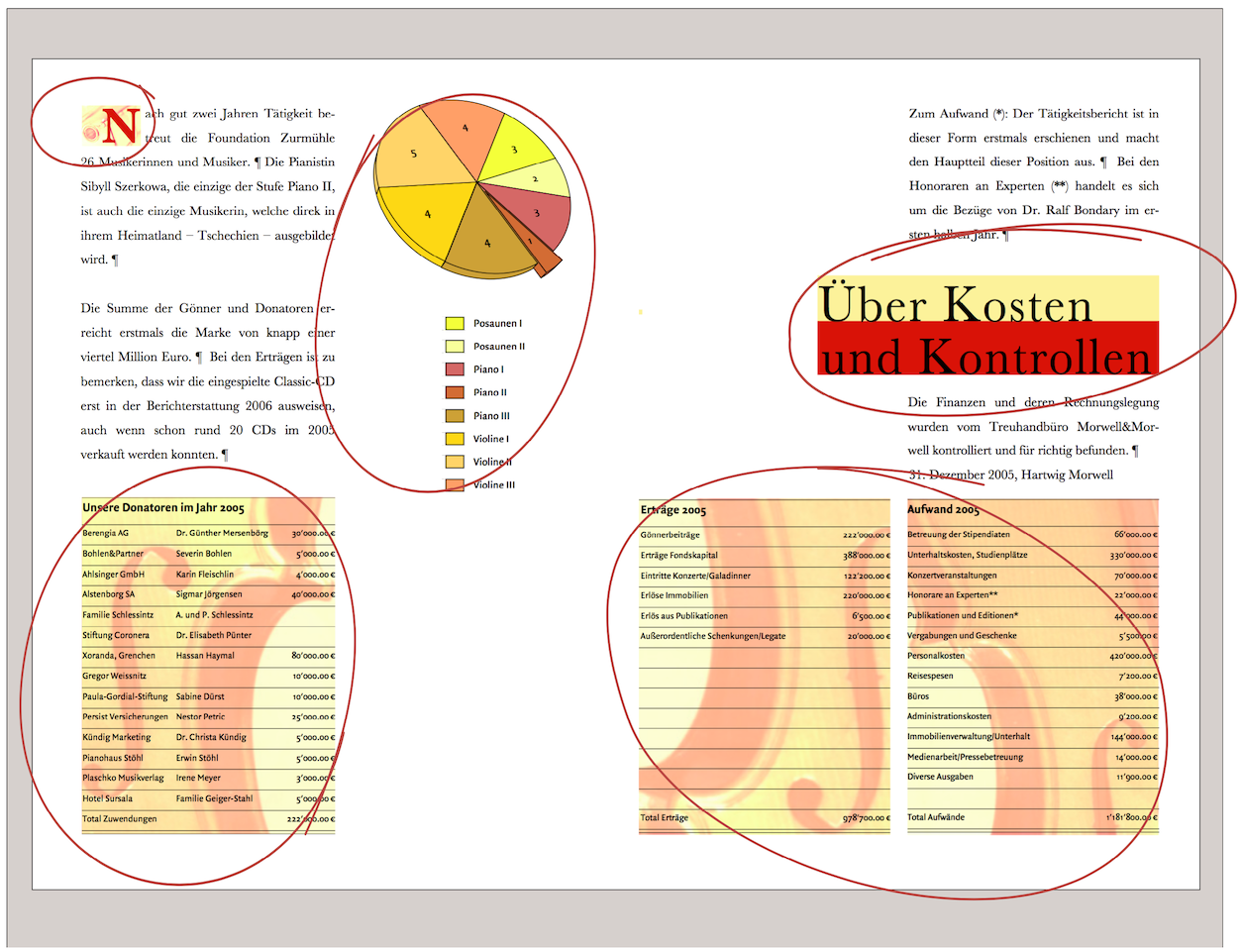

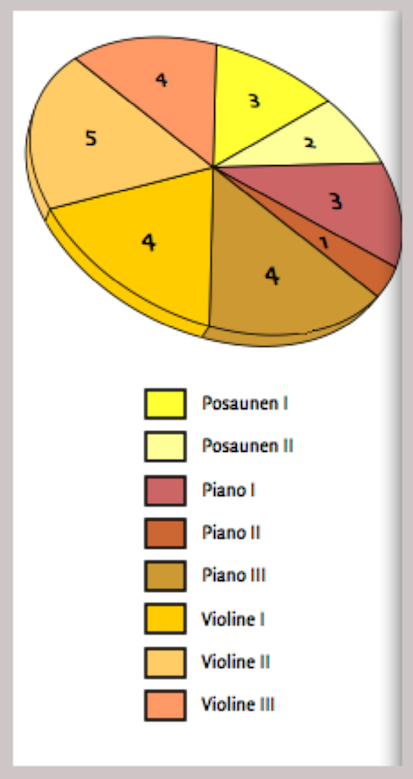

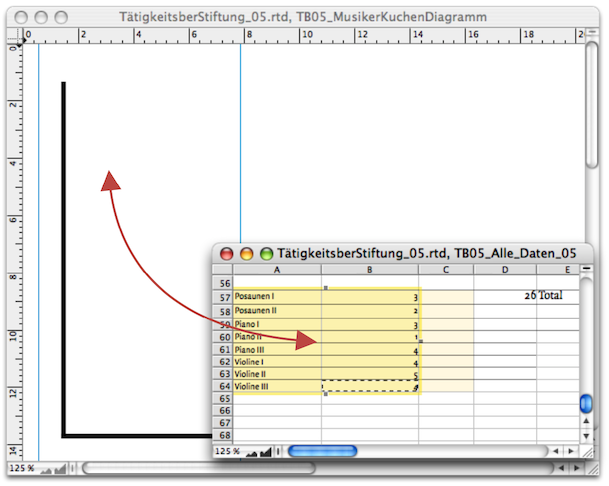

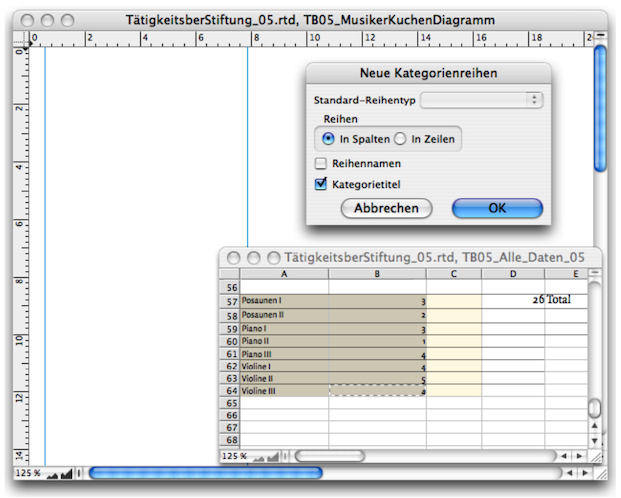

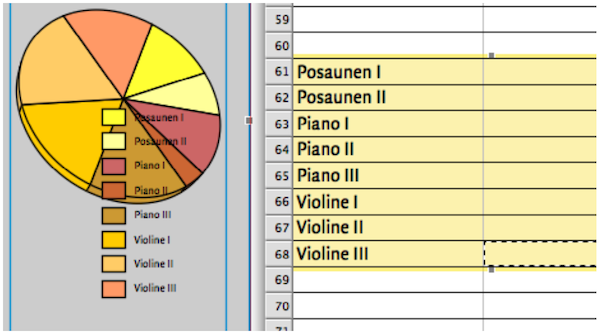

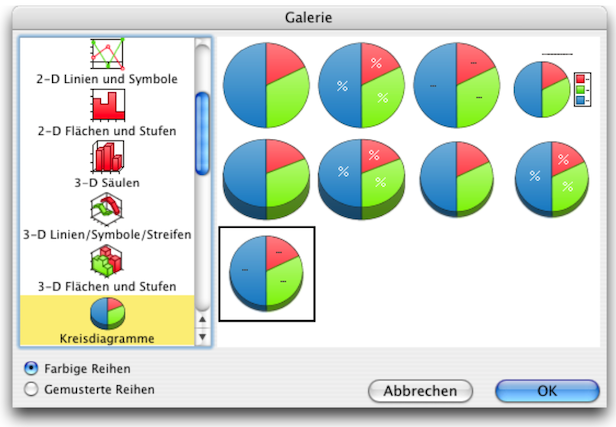

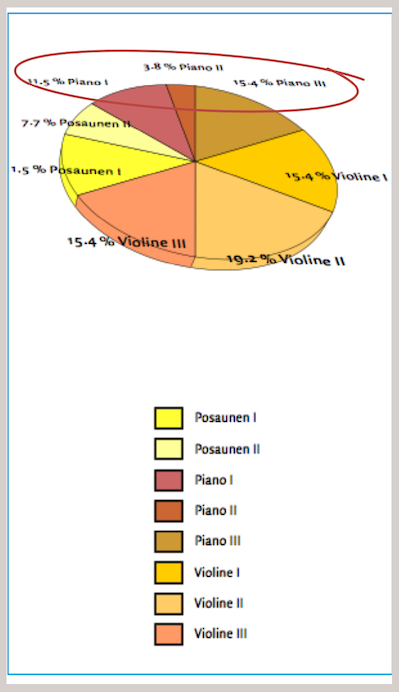

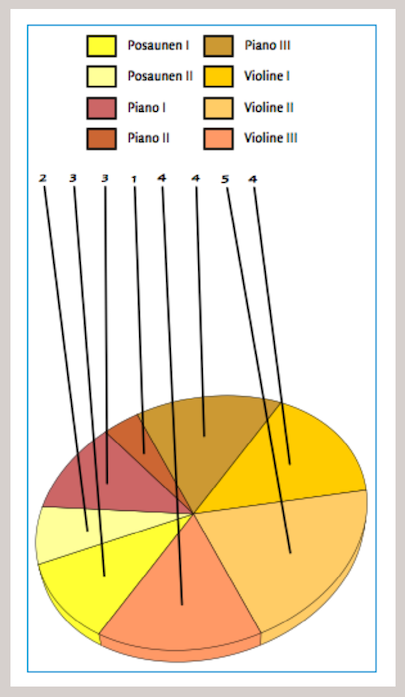

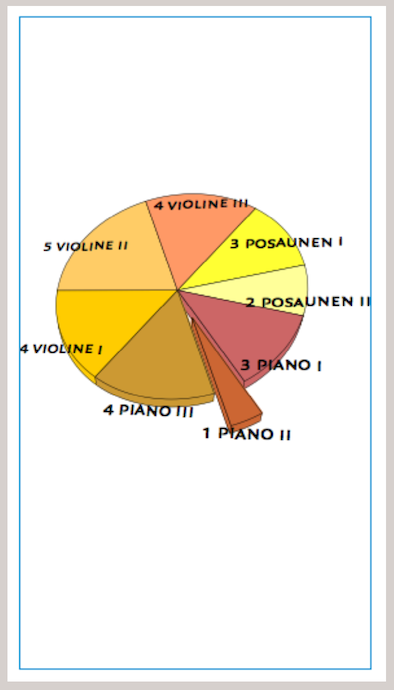

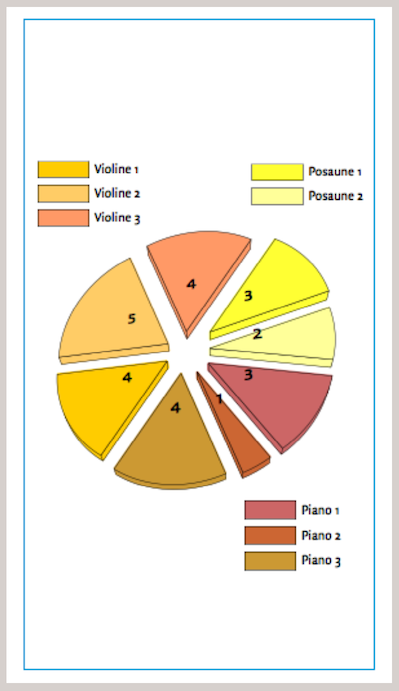

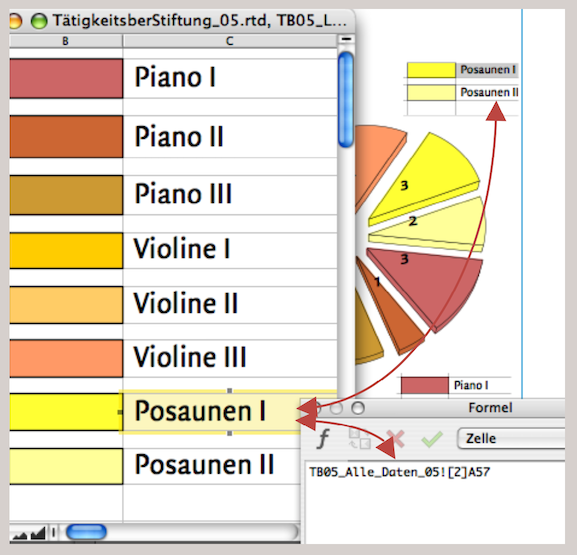

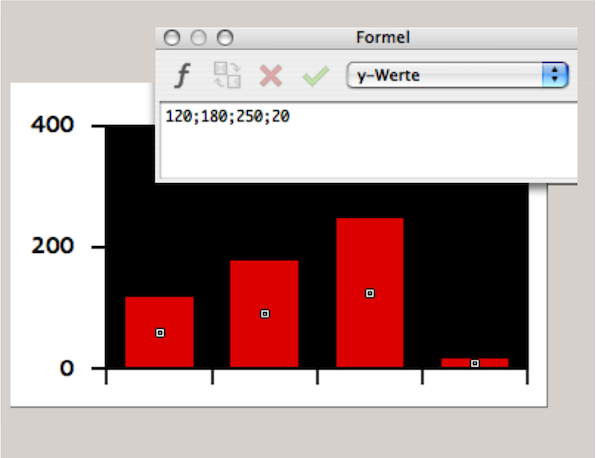

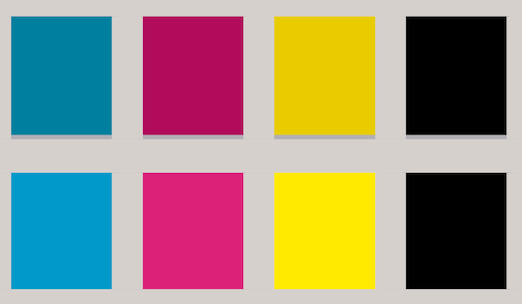

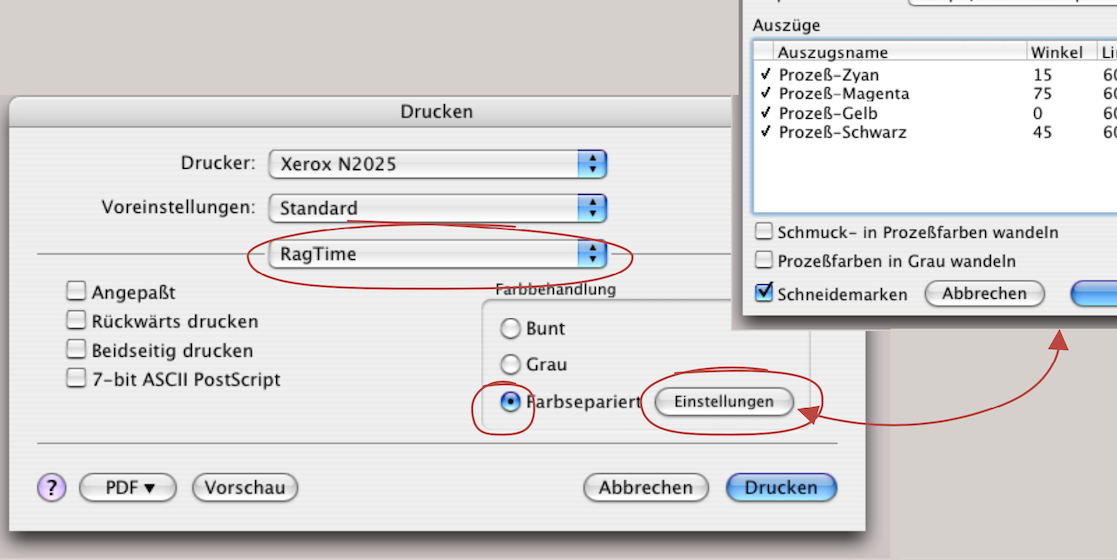

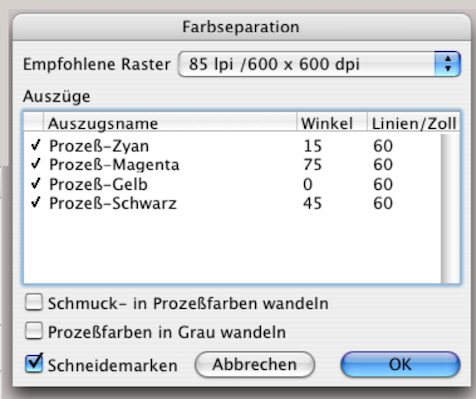

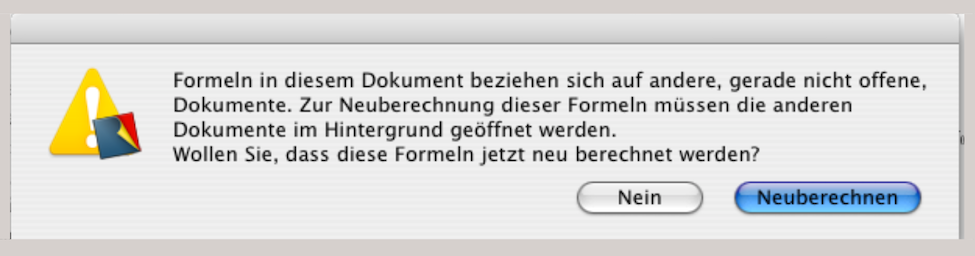

Konkret werden in diesem Kapitel die drei neben stehenden Doppelseiten genauer analysiert und Schritt für Schritt aufgebaut. Die Arbeitsschritte im Einzelnen: Kurze Rekapitulation von Layout und Stammlayout, Erstellen eines flexiblen Organigramms, Verknüpfung von Rechenblatt mit Text, erstes Kuchendiagramm, Austausch von Adressen in Verbindung mit Serienbriefen sowie Einstieg in das Thema Farbräume und den Export von PDF-Dateien, damit der Tätigkeitsbericht auch so gedruckt werden kann, wie er aufbereitet wurde.

3.2 Layouts und Stammlayouts

Geübte RagTime-Benutzer kennen sich aus mit den vielen Möglichkeiten von Stammlayouts. Wir machen das gleich am konkreten Beispiel. Für den Tätigkeitsbericht der Stiftung, der 54 Seiten aufweisen wird, bauen wir das Stammlayout.

- Tipp:

-

Stammseiten, Stammlayouts, Layouts und Lay-outseiten sowie Vorratskammern sind für die einen tägliche Routine und für andere immer wieder einmal Anlass, die Übersicht zu verlieren. Genau für diese Anderen sind die Abschnitte 3.2 „Layouts und Stammlayouts“ bis 3.3 „Was ist eine Vorratskammer?“ eine gute Repetition.

Stammseiten bringen drei wesentliche Vorteile: Erstens können dort Elemente platziert werden, die auf jeder von dieser Stammseite abhängigen Seite im Layout wieder erscheinen (Kopfzeilen, Seitenzahlen, Logos oder auch nicht druckende Elemente wie Auswahlknöpfe usw.). Zweitens kann auf jeder Stammseite definiert werden, welcher Container mittels einer Pipeline das Anhängen einer neuen Seite auslösen soll. Und drittens können über die Stammseiten nachträglich Änderungen gemacht werden, welche alle abhängigen Seiten eines Dokuments betreffen. Das ist besonders dann praktisch, wenn nachträglich die Breite und/oder Höhe des Satzspiegels neu ausgerichtet werden oder auf allen Seiten ein neues Logo erscheinen soll.

Stammlayouts sind prinzipiell dazu da, Anordnungen und Steuerungen über ein Layout oder ein gesamtes Dokument hinweg zu erleichtern. Container auf Stammlayouts enthalten darum in der Regel keine Inhalte, sondern steuern das Anhängen von bestimmten Seiten an das vom Stammlayout abhängige Layout. Erst dort werden die Container mit mit Inhalten gefüllt (Texte, Rechenblätter usw.)

Manchmal genügt schon die Bezeichnung, um Verwirrung auszulösen. Logisch ist: Ein Stammlayout wird erzeugt, um Layouts zu erzeugen, die von diesem Stammlayout abhängig sind. Ein Stammlayout kann verschiedene einzelne Stammseiten enthalten, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben (z. B. für einen Kapiteltitel, als Fortsetzungsseite links, Fortsetzungsseite rechts, für quergestellte Bildtafeln, für Verzeichnisse usw.). Unter Umständen kann es auch sinnvoll sein, verschiedene Stammlayouts zu erzeugen. Aber umgekehrt: Ein Layout kann jeweils nur von einem einzigen Stammlayout abhängen.

Auch wenn ein Stammlayout kopiert werden kann, so gehört es doch immer zu dem Dokument, in welchem es angelegt wurde. Es ist also kein eigenständiges Dokument. Und die Layouts verschiedener Dokumente können nicht von ein und demselben Stammlayout abhängen. Leider verfügt RagTime 7 über keine „Meta-Stammlayouts“, von welchen Stammlayouts in mehreren Dokumenten abhängig gemacht werden könnten. Wird beispielsweise die Corporate Identity eines Unternehmens geändert (mit neuen Schriften, Farben, anderem Logo), dann müssen alle Stammlayouts in jedem Formular oder Dokument einzeln angepasst werden.

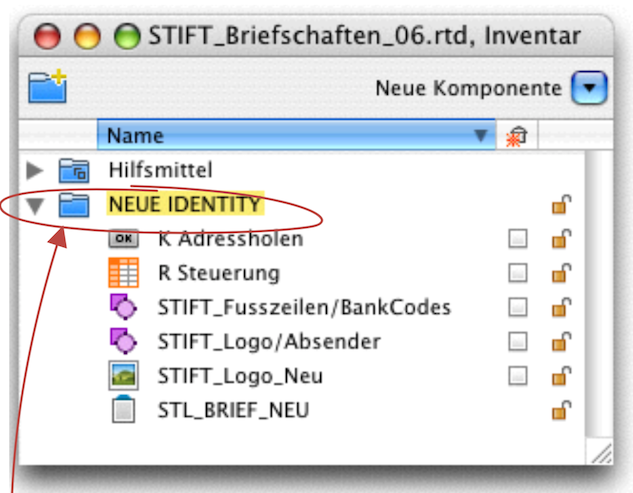

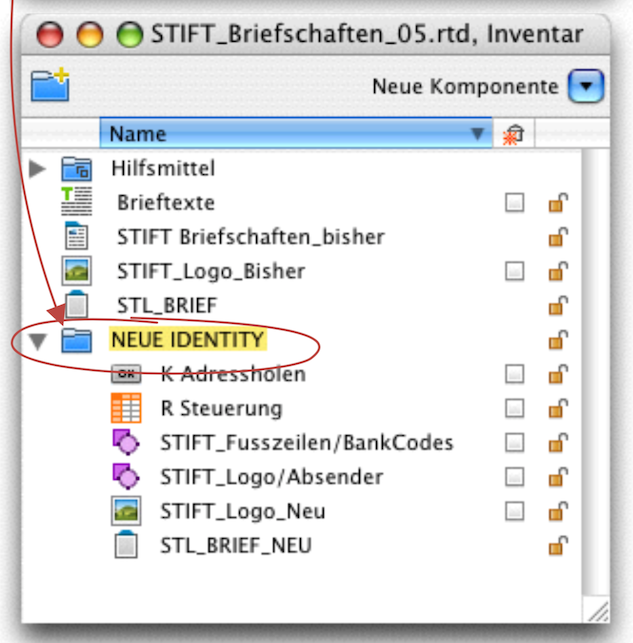

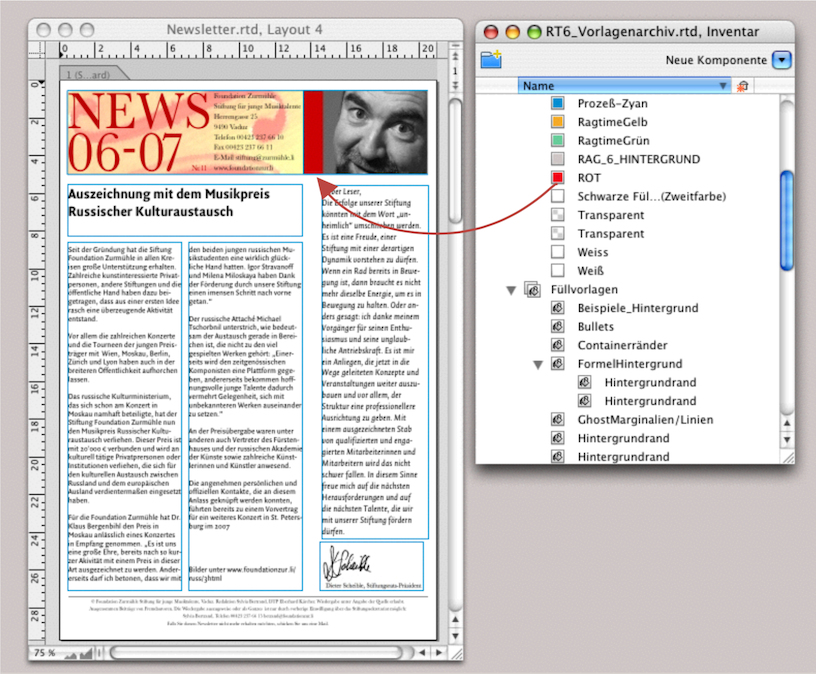

Ganz so aufwändig ist das Anpassen auch wieder nicht. Denn Sie können Stammlayouts von einem Inventar ins Inventar eines anderen Dokumentes ziehen. Es werden dann alle auf der Stammseite befindlichen Komponenten automatisch mitgezogen (leere Container, Knöpfe, mit Formeln verbundene Rechenblätter, Grafischer Text usw.).

Wichtig ist natürlich, um Verwechslungen zu vermeiden, dass die einzelnen Komponenten unterschiedliche Namen tragen. Noch besser, man packt die neuen Komponenten mitsamt dem neuen Stammlayout noch in einen eigenen Ordner. So wird der Ordner komplett ins andere Inventar übernommen (siehe Abb. 3.5). Im hier geschilderten Beispiel taucht jetzt aber die Frage auf, wie mit dem alten Stammlayout «STL_BRIEF» umgegangen werden soll – weil, wie bereits gesagt, jedes Layout nur von einem einzigen Stammlayout abhängen kann.

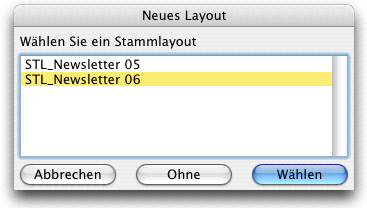

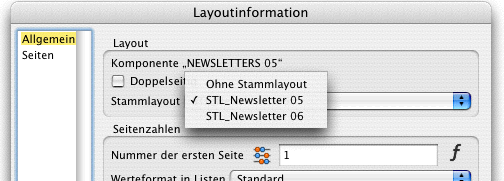

Um ein Layout, das bereits von einem Stammlayout abhängt, mit einem neuen Stammlayout zu verbinden, könnten Sie in den Seitenreiter doppelklicken. Das Fenster «Layoutinformation» springt auf, in welchem Sie unter den verschiedenen Stammlayouts des Dokumentes auswählen können (siehe Abb. 3.7). Aber Achtung: Dadurch werden sämtliche vom ersten Stammlayout abhängige Inhalte im Layout gelöscht und durch die Komponenten des neuen Stammlayouts ersetzt – ein Vorgang, der in den seltensten Fällen erwünscht ist.

Sie müssen dann wieder das ursprüngliche Stammlayout auswählen, um den Vorgang rückgängig zu machen. Der oben erwähnte Schritt, obwohl technisch möglich, macht wie gesagt kaum Sinn. Entweder Sie ändern oder ersetzen das bestehende Stammlayout (siehe «Ändern von Stammlayouts»), oder Sie beginnen ein neues Layout, abhängig vom neuen Stammlayout (siehe Abb. 3.6), und lassen dort die Texte des alten Layouts einfließen. Um zum vornherein sicherzustellen, dass bestehende Texte und Inhalte des Layouts im Inventar erhalten bleiben, darf hinter den Namen rechts kein Häkchen stehen!

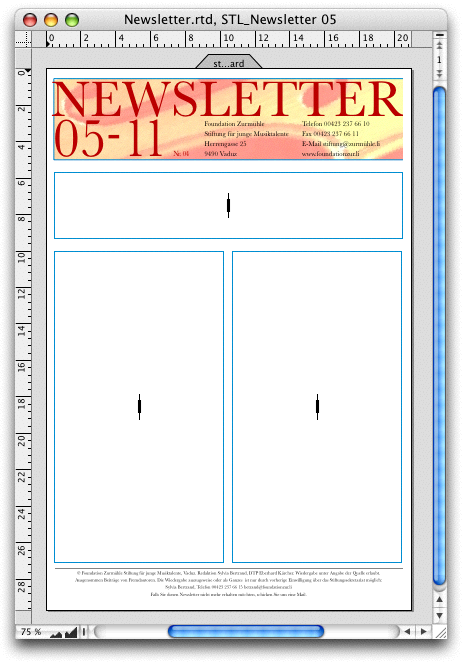

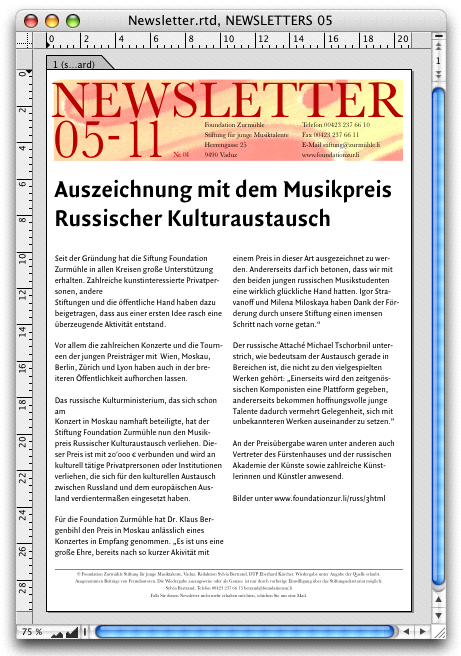

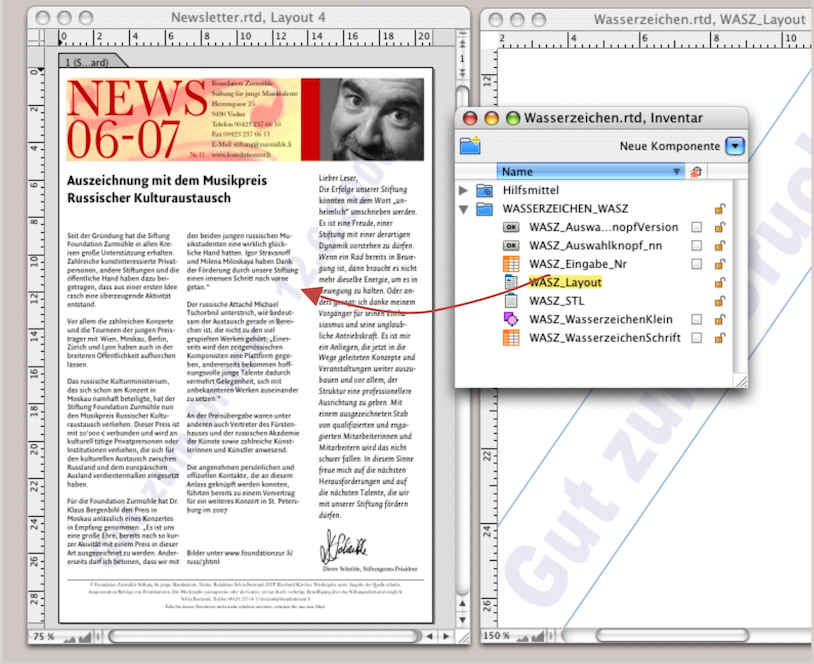

Beim Arbeiten mit RagTime taucht immer wieder die Situation auf, dass Sie zwischen ganz verschiedenen Lösungswegen die für Sie im Moment richtige oder einfachste Methode auswählen können. Gesetzt den Fall, Sie haben die Verantwortung für die Newsletters in der Foundation Zurmühle. Ein neuer Stiftungsratspräsident ist gekommen und entscheidet, dass die Newsletters vom nächsten Aussand an eine Kolumne des Präsidenten haben sollen und auch sein Porträt. Eigentlich wäre der nächste Newsletter schon fertig. Sie haben auf dem bisherigen Layout gearbeitet und hätten nur noch das Datum von «05-11» in «06-07» aktualisieren müssen. Nun gilt es, das Layout zu ändern und die Kolumne des neuen Präsidenten einzufügen. Wir gehen im Beispiel davon aus, dass Sie alle bisherigen Ausgaben als eigenständige Layouts in einem einzigen Dokument haben.

Wie Sie vorgehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In manchen Fällen kann, von einer alten Ausgabe ausgehend, der Text mit wenigen Änderungen aktualisiert werden – dann ist das Anpassen oder Austauschen des Stammlayouts im bestehenden Layout eine Variante. Werden aber in jeder Ausgabe weitgehend neue Texte publiziert, dann ist ein neues Layout, abhängig vom neuen Stammlayout wohl die einfachere Lösung. Wenn erforderlich, können Sie zum Aktualisieren auch einen älteren, bereits vorhandenen Text ins neue Layout einfließen lassen. Wo nötig müssen dann noch Schrift- und Formatvorlagen angepasst werden.

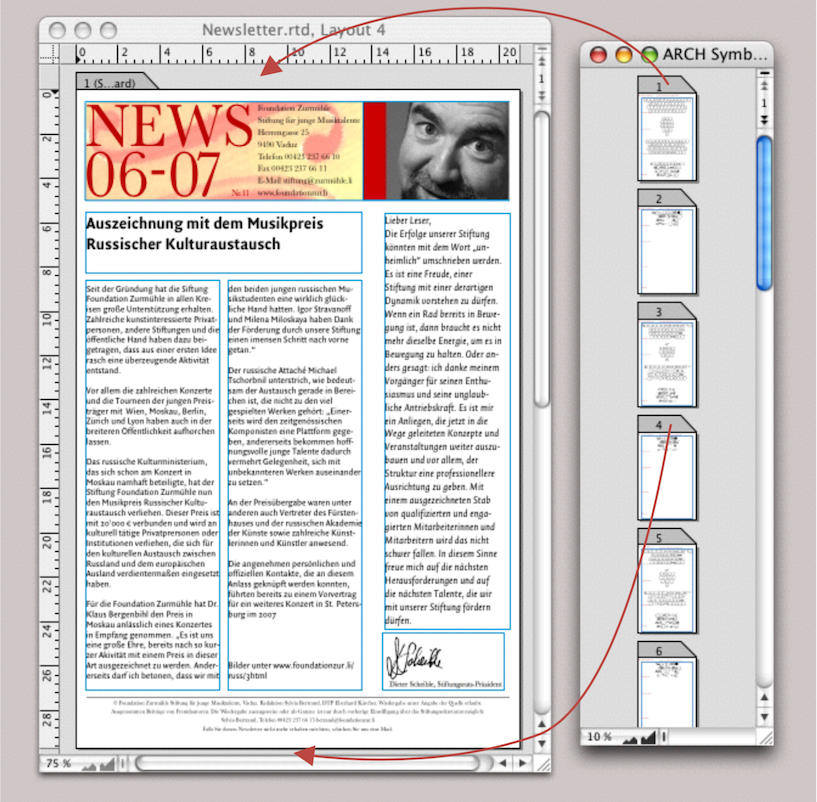

Im Abschnitt «Stammlayouts verschieben» haben wir gesehen, dass sich Stammlayouts ins Inventar eines anderen Dokumentes schieben lassen. Hier geht es um die Möglichkeit, einzelne Stammseiten zu verschieben. Wie bei Layoutseiten können auch die Stammseiten einzeln am Reiter angefasst und verschoben werden, insbesondere ins Stammlayout eines anderen Dokumentes. Konkret: Sie haben sowohl das Stammlayout Ihres alten (Abb. 3.8), als auch dasjenige Ihres neuen Newsletter-Dokumentes (Abb. 3.10) offen. Wenn Sie nun die Stammseite im rechten Stammlayout im Reiter anklicken und hinüber nach links über der Stammseite «Standard» im Stammlayout «STL_Newsletter 05» ziehen, so werden Sie dort zwei Stammseiten bekommen: Die neue Stammseite als «Standard Kopie» sowie darunter die alte Stammseite «Standard».

Sie haben nun theoretisch drei Möglichkeiten, eine gute und zwei schlechte. Zunächst die schlechten: Sie entkoppeln das dazugehörige Layout vom Stammlayout und weisen ihm das nun geänderte Stammlayout erneut zu. Was passiert: Auf Ihrem Layout bleiben die Komponenten des alten Stammlayouts stehen und werden von den Komponenten des neuen Stammlayouts verdeckt.

Die zweite, schon brauchbare Version: Sie löschen die alte Stammseite unter der gerade eingeschobenen neuen Stammseite (im abhängigen Layout werden alle Komponenten gelöscht – nicht aber die Textinhalte im Inventar). Dann haben Sie im Grund ein neues Layout und müssen die Texte wieder einfließen lassen. Die dritte und hier sinnvollste Variante: Sie entkoppeln nicht das ganze Layout vom Stammlayout, sondern nur Ihre erste Seite. Unter «Layoutinformation ➝ Seiten ➝ Stammseiten» können Sie die Stammseite des Stammlayouts auswählen, die Sie nun brauchen. Alle anderen Seiten im Layout bleiben von der bisherigen Stammseite abhängig und verändern sich nicht.

Es ging hier nicht darum, unsinnige Abläufe aufzuzeigen, sondern einzig darum, das Prinzip der Stammseiten- und Stammlayout-Abhängigkeiten zu klären. Erst dann kann man im Einzelfall entscheiden, welcher Vorgang weniger Arbeit bzw. mehr Sinn macht.

Beim Löschen von Stammlayouts im Inventar ist äußerste Vorsicht geboten. Denn zu viel Arbeit könnte damit auf einen Schlag verloren gehen. RagTime verhindert dies auch, indem eine Fehlermeldung angezeigt wird. Wollen Sie das Stammlayout aber dennoch löschen, müssen Sie zuerst die davon abhängigen Layouts „entkoppeln“, das heißt «Layoutinformation ➝ Allgemein ➝ ohne Stammlayout» auswählen. Die Komponenten des Stammlayouts werden damit im Layout verankert und das Stammlayout kann gelöscht werden, ohne dass dessen Komponenten mit gelöscht werden.

- Tipp:

-

Vorratskammern sind nicht nur bei Eichhörnchen sehr beliebt. Sie können auch für RagTime-AnwenderInnen zum unentbehrlichen Arbeitsinstrument werden. Darum lohnt es sich zu wissen, wo man seine Vorräte immer wieder anzapfen kann.

3.3 Was ist eine Vorratskammer?

Vorratskammern sind Verknüpfungen zu anderen RagTime-Dateien, um Seiten oder Komponenten von der dortigen Quelldatei in die Zieldatei zu holen. Bei einem Dokument, das von einem Formularblock abgerissen wurde, ist der Formularblock automatisch auch die aktuelle Vorratskammer. Sie können unter «Ablage/Datei ➝ Aktuelle Vorratskammer öffnen» die Quelldatei öffnen. Sie erscheint dann als verkleinerte (10%) Seitenvorschau in einem eigenen Fenster. Die Seitenansicht lässt sich nicht vergrößern aber das Fenster kann verschoben werden. Aus diesem Fenster lassen sich einzelne Seiten direkt in Ihr offenes Dokument ziehen. Das funktioniert sowohl mit Layoutseiten, wie mit Stammseiten.

Ziehen Sie eine Layoutseite, die von einem Stammlayout abhängt, in ein anderes Dokument, so werden zwar alle vom Stammlayout abhängigen Elemente mit übernommen, aber ohne jede Abhängigkeit. Das Stammlayout wird nicht ins neue Dokument übernommen. Im Gegensatz dazu werden benutzte Vorlagen dabei ins Zieldokument kopiert!

Das wirkt beim ersten Hören ein wenig kompliziert. Vorratskammern können aber, unabhängig vom Thema Stammlayout, enorm nützlich sein. Darum befassen wir uns hier kurz in einem Einschub näher mit dem Thema Vorratskammern.

3.4 Die Vorratskammer-Mentalität

Bedienen Sie sich mit dem, was Sie als Vorrat angelegt haben! Das ist, vereinfacht gesagt, der Hintergedanke der Vorratskammern. Die Vorratskammer Ihres geöffneten Dokumentes wird automatisch bereit gestellt, wenn a) das Dokument von einem Formularblock abgerissen wird (der Formularblock ist dann die Vorratskammer) oder wenn b) Sie zwei geöffnete Dokumente haben und Sie irgendeine Komponente oder eine Vorlage vom einen Dokument in das andere ziehen. Das Quelldokument wird automatisch zur Vorratskammer des Zieldokumentes.

Da ist es doch nahe liegend, Sie erstellen sich ein oder mehrere Quelldokumente, das bzw. die immer wieder als aktive Vorratskammer fungieren können. Beispielsweise ein Dokument mit allen immer wieder verwendbaren Infografiken, ein Dokument mit verschiedenen, immer wieder benutzten Schrift-, Farb- Linienvorlagen usw., oder ein Dokument mit Knöpfen.

Sie können sich auf diese Weise einen Ordner mit verschiedenen Dokumenten anlegen, die alle als Vorratskammern dienen. In den Dokumenten, in denen Sie gerade arbeiten, lassen sich nämlich die Vorratskammern beliebig wechseln: «Ablage/Datei ➝ Aktuelle Vorratskammer bestimmen» und das Dokument auswählen. Entweder erscheint dann ein Fenster mit der verkleinerten Darstellung der Layoutseiten aus diesem Vorratsdokument (siehe Abb. 3.12) oder ein Fenster mit dem Stammlayout des Vorratskammer-Dokumentes.

Das Quelldokument lässt sich nicht bearbeiten aber das Inventar kann geöffnet werden und daraus alle Komponenten. Das heißt, Sie können mit Ziehen/Ablegen aus dem Inventar und dem geöffneten Layout die verschiedenen Komponenten ins Zieldokument bewegen (siehe Abb. 3.14). Was nicht geht: Teile aus den Komponenten selbst zu bewegen (zum Beispiel einzelne Textpassagen oder einzelne Zellen und Zellenbereiche aus einem Rechenblatt). Da Sie aber das Inventar öffnen können, lassen sich von dort selbstverständlich alle Hilfsmittel ins Inventar des Zieldokumentes – wiederum in den Hilfsmittel-Ordner oder direkt auf ein Element im Layout – ziehen, siehe Abb. 3.13). Ebenso selbstverständlich ist es – wie bereits erwähnt – andere Komponenten von Inventar zu Inventar zu ziehen.

Aber Achtung: Wenn Sie in Ihrem Dokument nach erfolgtem Ziehen/Ablegen vom gerade aktuellen Vorratsdokument wieder zum ehemaligen Formularblock als Vorratsdokument wechseln möchten, kann es sein, dass ein darin vorhandenes Stammlayout die Container und Komponenten der Stammseiten erneut ins aktuelle Layout bringt. Diese Komponenten aus dem Stammlayout überdecken dann die anderen. Unter Umständen haben Sie einige Komponenten doppelt übereinander liegen. Mit der Rückstelltaste >/> können Sie diese Komponenten löschen. Je nach Anzahl der Komponenten und Seiten, die es betrifft, ist dies trotzdem eine äußerst mühsame Angelegenheit. Abhilfe dazu: Alle Seiten im Dokument zuerst vom Stammlayout lösen: Doppelklick auf Seitenreiter und in «Layoutinformation ➝ Allgemein ➝ Stammlayout ➝ Ohne Stammlayout» auswählen.

3.5 Doppelseitiges Stammlayout

Bei jedem Projekt ist zuerst zu überlegen, was RagTime an Vorgehensweisen anzubieten hat. Kleinere Dokumente brauchen vielleicht nur ein Layout, mittlere Dokumente haben mehrere Layouts für jedes Kapitel und größere Dokumente – wie dieses RagTime-Buch – haben für jedes Kapitel ein eigenes Dokument. Das erhöht einerseits die Übersichtlichkeit beim Arbeiten und macht es leichter, wenn mehrere Autoren beteiligt sind oder die einzelnen Kapitel nicht chronologisch entstehen, sondern aus unabhängigen Teilen zusammengesetzt werden.

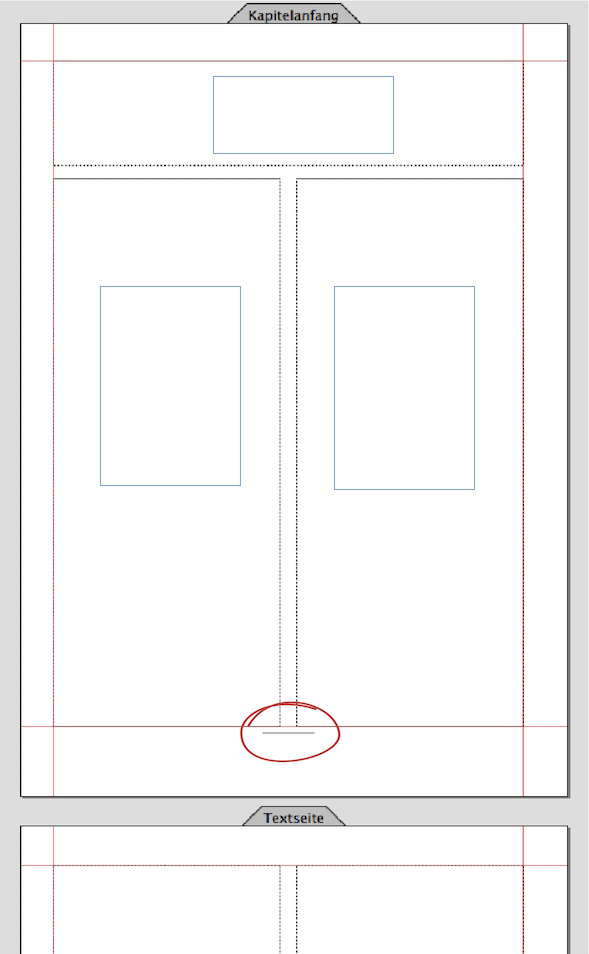

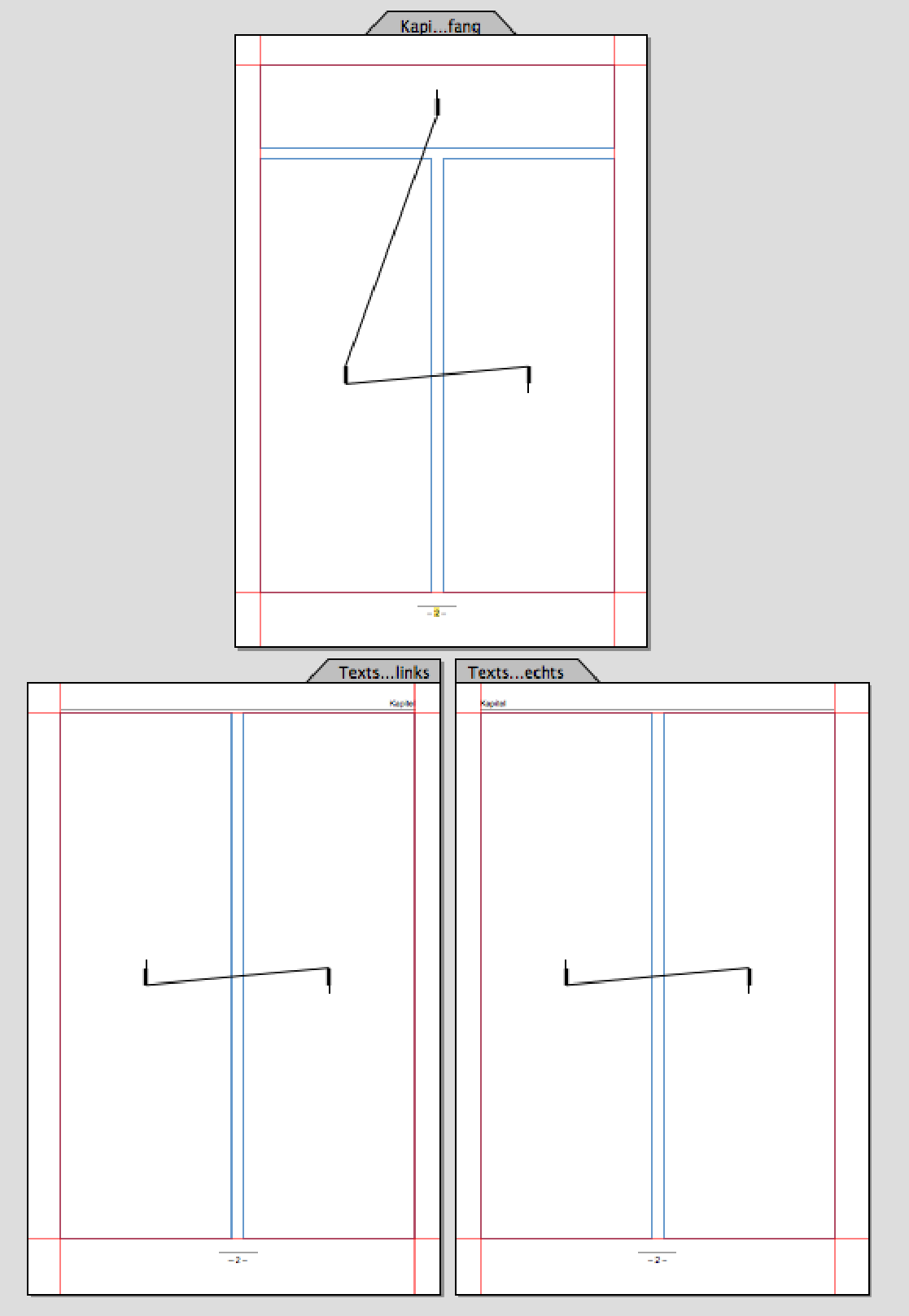

Bei unserem Beispiel des Tätigkeitsberichtes der Musikstiftung wird es zwar verschiedene Kapitel geben, aber sie lassen sich gut alle in einem einzigen Dokument und auch in einem einzigen Layout erstellen. Legen Sie dafür ein neues Dokument an, beginnend mit dem Stammlayout. Sichern Sie das Dokument sofort mit einem Namen, damit es von RagTime als aktives Dokument erkannt werden kann. Der ersten Stammseite geben Sie den Namen «Kapitelanfang». Legen Sie einen Rahmen an. In unserem Beispiel mit folgenden Positionen (links / oben / Breite / Höhe in cm): 1,3 / 1,5 / 18 / 4. Ein zweiter Rahmen hat die Positionen 1,3 / 6 / 8,7 / 21. Diesen Rahmen duplizieren Sie und schieben das Duplikat auf 10,5 / 6 (Abb. 3.15).

Um die Seitennummer automatisch zu setzen, versuchen Ungeübte oft, ein Rechenblatt auf der Stammseite zu verwenden, um dort eine Formel für die Seitennummerierung einzugeben. Das kann nicht funktionieren, weil dann jede Seite im Layout die gleiche Formel enthält, sich aber gleichzeitig auf verschiedene Seiten bezieht. Hier ist das Werkzeug für Grafischen Text zu wählen. Grafischer Text ist keine Komponente. Formeln, die in Grafischen Text eingebettet sind, können deshalb auf jeder Layoutseite unabhängig berechnet werden.

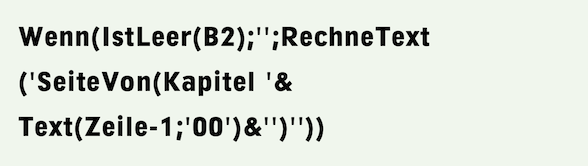

Ziehen Sie also unterhalb des Satzspiegels einen Grafischen Text auf – etwa 2 cm breit (siehe Abb. 3.15) – und geben Sie die Formel ein:

Oder schreiben Sie einfach «– | –» und fügen Sie die Seitennummer an der Position des vertikalen Strichs mit «Bearbeiten ➝ Sondertext einfügen ➝ Seitennummer» ein. Achtung: Verwenden Sie Gedankenstriche (“-, unter Windows mit «Bearbeiten ➝ Symbol einfügen ➝ Favoriten ➝ Halbgeviertstrich»), einfache Trennungsstriche sind zu kurz. Richten Sie den Text zentriert aus. Positionieren Sie den Text vertikal auf 27,3 cm. Zwischen den Textspalten und der Seitennummer können Sie noch eine Linie ziehen; entweder über die ganze Satzspiegelbreite oder wie in unserem Falle nur 2 cm. Die Linienstärke sollte für den professionellen Druck mindestens 0,2 pt betragen, ist sie feiner, wird sie unter Umständen im Druck nicht mehr richtig wiedergegeben. Mitten Sie Linie und Seitennummer horizontal auf den Satzspiegel aus. Damit ist die Kapitel-Titelseite schon fast fertig. Kopieren Sie nun die Stammseite, fügen Sie die Kopie unterhalb der Seite wieder ein, und benennen Sie die neue Seite als «Textseite». Entfernen Sie auf der zweiten Seite den obersten Rahmen, und ziehen Sie die beiden Spalten dann bis zur obersten Satzspiegelkante. In Abb. 3.22 sind zusätzlich rote Hilfslinien zu sehen, welche den Satzspiegel definieren. Weitere Hilfslinien können bei Bedarf auch später noch gezogen werden. Damit ist die rechtsliegende Seite ihres Stammlayouts fertig.

- Tipp:

-

Wenn Sie größere Dokumente mit Formeln automatisieren wollen – zum Beispiel mit Kapiteltiteln, fortlaufenden Seitenzahlen über mehrere Layouts oder gar Dokumente –, fällt es Ihnen leichter, wenn Sie sich zuvor mit den Formelkapiteln intensiver auseinander gesetzt haben.

3.5.1 Automatische Kapiteltitel

Auf den Folgeseiten nach dem Kapitelanfang soll eine jeweils eine Kopfzeile stehen, welche den zugehörigen Kapiteltitel trägt. Ziehen Sie zunächst eine Linie über die Satzspiegelbreite, 1,3 cm von oben. Wenn RagTime die Kapiteltitel automatisch berechnen, bzw. zuordnen soll, braucht es einige Vorbereitungen.

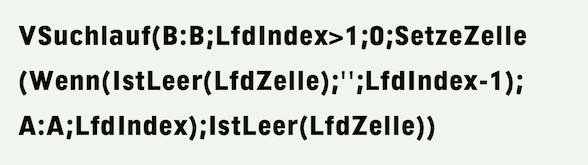

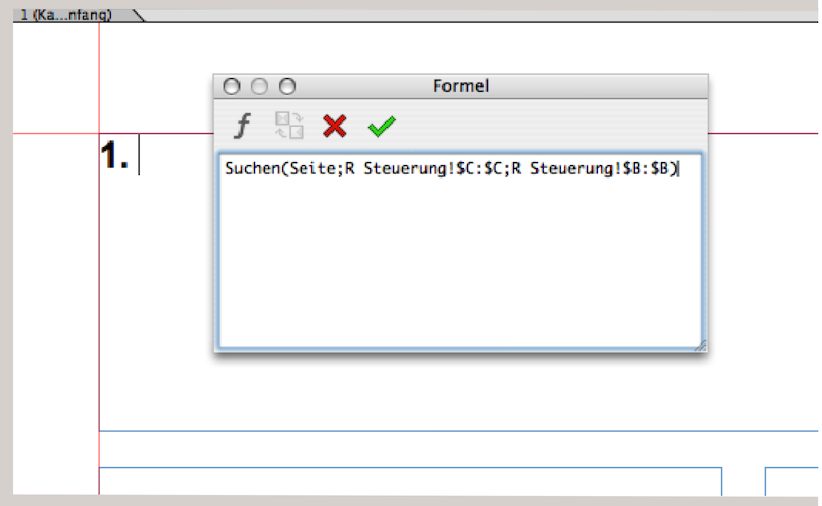

Für eine gut synchronisierte Zuordnung arbeiten Sie am besten mit einem zusätzlichen Rechenblatt «R Steuerung». Machen Sie die Spalten A und C etwa 1 cm breit, die Spalte B etwa 5 cm. Die Zeile 1 lassen Sie frei (sie dient später der Kopfzeile des Inhaltsverzeichnisses). In Zelle C1 setzen Sie Formel 3.2 ein:

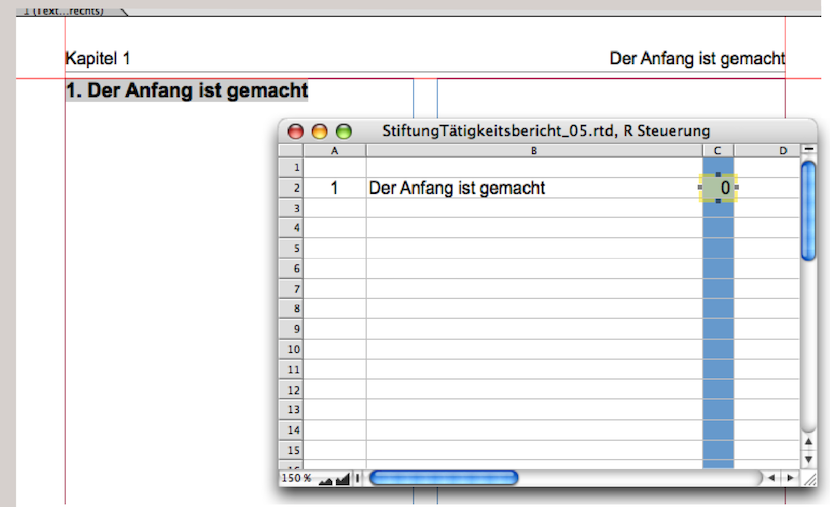

Diese Formel sorgt dafür, dass in Spalte A die Kapitelnummer erscheint, sobald in Spalte B ein Kapiteltitel eingetragen wird. Die Kapiteltitel werden Sie also nicht im Text schreiben, sondern in Spalte B von «R Steuerung».

In Zelle C2 setzen Sie nachstehende Formel:

Kopieren Sie die Formel (sie setzt die MetaFormelFunktionen voraus) nach unten, je nachdem, wie viele Kapitel Ihr Dokument haben wird. Diese Formel wird ermitteln, auf welcher Seite der betreffende Kapiteltitel steht. Tragen Sie doch gleich den Titel des ersten Kapitels ein, oder – wenn Sie diesen noch nicht festlegen können – einfach «Titel des ersten Kapitels».

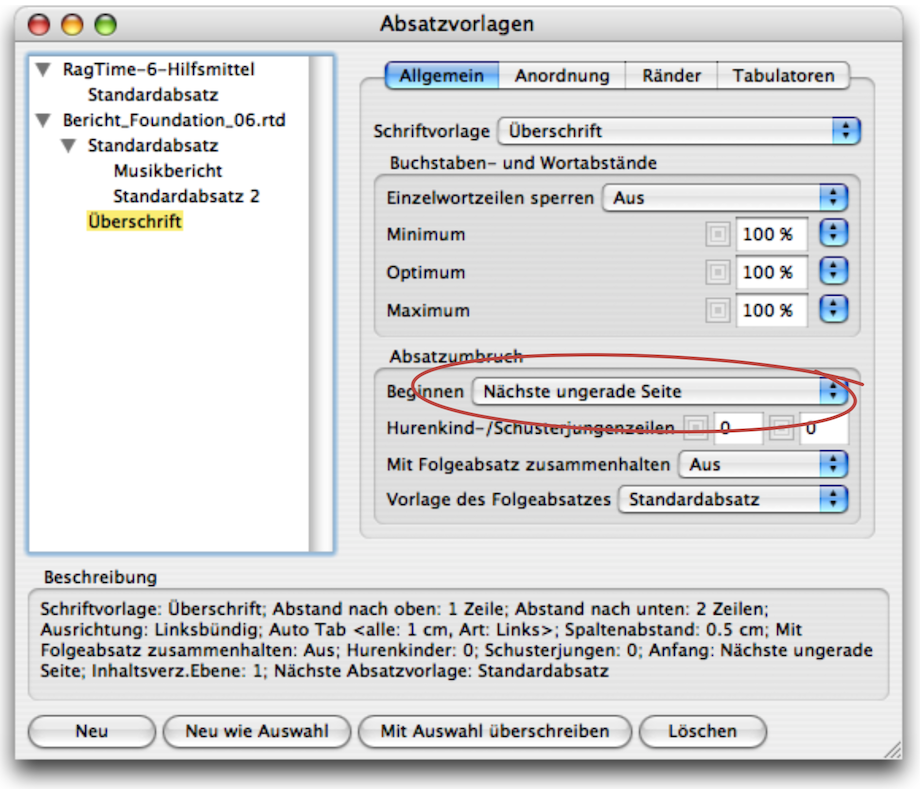

Öffnen Sie die Schriftvorlagen und legen Sie die Schriften für die Standardschrift und Überschrift fest. Die Vorlage «Überschrift» ziehen Sie vorher von den Hilfsmitteln in die Liste der Vorlagen Ihres Dokumentes. Bei den Absatzvorlagen gehen Sie analog vor. Für die Vorlage «Überschrift» wählen Sie unter «Allgemein ➝ Absatzumbruch ➝ Beginnen» die Option: «Nächste ungerade Seite».

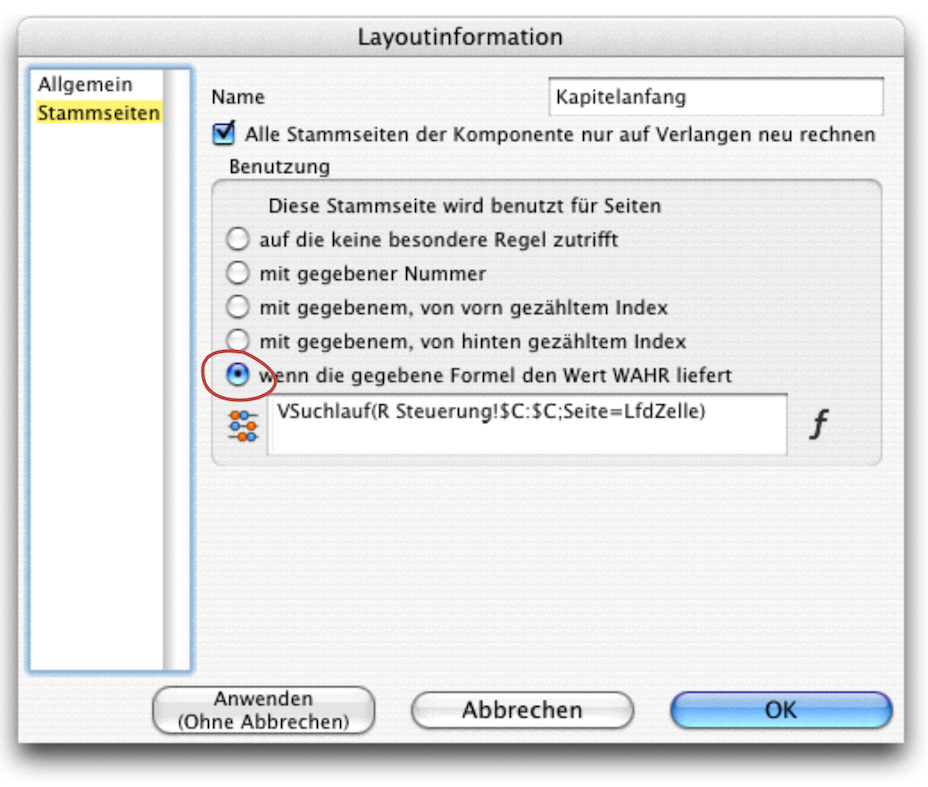

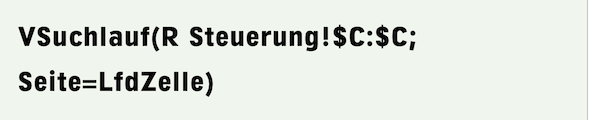

Stammseiten können bekanntlich mit Formeln so gesteuert werden, dass Sie nur für Layoutseiten benützt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

In diesem Fall sollen alle Seiten, auf denen ein Kapiteltitel erscheint, von der ersten Stammseite abhängen. Kehren Sie also zurück zu Ihrem Stammlayout, und setzen Sie für die erste Stammseite unter «Layoutinformation ➝ Stammseiten ➝ Benutzung» Formel 3.4 ein,

und zwar mit der Option «Wenn die gegebene Formel den Wert WAHR liefert». Nennen Sie diese erste Stammseite oben in der gleichen Tafel noch «Kapitelanfang» (siehe Abb. 3.17).

Die Formel sucht in Spalte C des Rechenblattes «R Steuerung», also im Inhaltsverzeichnis, die Nummer der aktuellen Seite. Wird sie gefunden, dann ist diese Stammseite für die betreffende Seite maßgebend. Verläuft die Suche ergebnislos, liefert sie den Wert 0, also „NichtWahr“, wird die Text-Stammseite verwendet. Damit erzwingen Sie, dass bei jedem Kapitelbeginn diese Stammseite verwendet wird.

Es fehlt noch die Kopfzeile, bzw. die Formel, welche auf jede Folgeseite die richtige Kapitelbezeichnung setzt. Gehen Sie also wieder zur Stammseite «Textseite». Über der Linie ziehen Sie am linken Satzspiegelrand ein Textfeld mit Grafischem Text auf. Achten Sie darauf, dass es nicht zu kurz wird (etwa die Breite einer Spalte). Geben Sie den Text «Kapitel » ein, gefolgt von der Formel:

Die Formel sucht im Rechenblatt «R Steuerung» in Spalte C die Nummer der aktuellen Seite – wenn sie nicht gefunden wird, ist der nächst kleinere Wert maßgebend – und liefert den Wert aus Spalte A auf der gleichen Zeile, und damit also die Kapitelnummer. Für den eigentlichen Kapiteltitel ziehen Sie nun über der Linie einen zweiten Rahmen mit dem Werkzeug Grafischer Text auf. Beginnend an der rechten Seite des Satzspiegels gegen die Mitte, ebenfalls etwa eine Spaltenbreite. Wählen Sie die Ausrichtung («Format ➝ Ausrichtung ➝ Rechtsbündig») und geben Sie dort die Formel 3.6 ein.

In genau gleicher Weise wie die vorangegangene Formel entnimmt diese aus Spalte B den aktuellen Titel des Kapitels. Klicken Sie nun noch bei Bedarf die beiden Kopfzeilen-Elemente an, und richten Sie sie in der Vertikalen auf die gleiche Höhe aus.

Jetzt geht es noch darum, auch die Stammseite für linke Layoutseiten zu erzeugen und den Textfluss mit Pipelines zu steuern. Der Klick in den Seitenreiter der „Stamm-Textseite“ und der anschließende Befehl «Layout ➝ Doppelseitige Stammseite» kreiert eine spiegelgleiche Seite – ausgenommen die Ausrichtung in der Kopfzeile. Auf dieser neuen, linken Stammseite müssen Sie die rechte Kopfzeile (wo «Kapitel » steht) im Text rechtsbündig ausrichten, im anderen Kopfzeilen-Element muss der Text linksbündig ausgerichtet werden.

Um die Pipelines zu ziehen, verkleinern Sie den Darstellungsmaßstab so, dass Sie alle drei Seiten vor sich haben. Ziehen Sie nun vertikale Pipelines vom obersten Rahmen der Seite «Kapitelanfang» in den Rahmen der linke Spalte und von dort zur rechten Spalte. Von da auf die untere linksliegende Seite in den Rahmen der linken Spalte und weiter auf die rechte Spalte und logisch weiter, bis alle Rahmen mit einer Pipeline verbunden sind. Im Gegensatz zu Pipelines in einem Formular müssen Sie beim letzten Rahmen keine «Ringpipeline» anlegen. Ihr doppelseitiges Stammlayout ist nun fertig und sollte etwa wie Abb. 3.18 aussehen. Was fehlt, ist die Anpassung im Layout selbst.

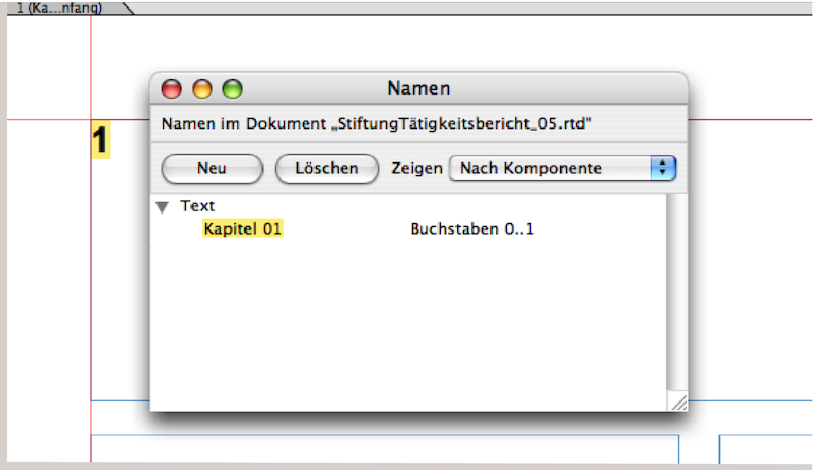

Legen Sie ein neues Layout an, das vom eben erstellten Stammlayout abhängig ist. Dem obersten Rahmen weisen Sie die Inhaltsart «Text» zu. Klicken Sie in den Rahmen, wählen unter «Format ➝ Absatzvorlage ➝ Überschrift» und holen Sie sich dann eine automatische Absatznummer «Text ➝ Absatznummer ➝ X» (also nicht die «1»!). Dieser Nummer geben Sie einen Namen unter «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Namen». Schreiben Sie dort «Kapitel 01» (siehe Abb. 3.19). Auf die Kapitelnummer folgt eventuell ein Punkt, dann ein Leerzeichen oder ein Tabulator, je nach Ihren Layoutvorstellungen. Dahinter setzen Sie einen berechneten Text – also eine Formel –, um den Kapiteltitel aus dem Rechenblatt «R Steuerung» zu holen. Das ist natürlich die gleiche Formel 3.6, wie wir sie schon in der Kopfzeile des Stammlayouts verwendet haben. In Abb. 3.20 haben wir die Palette mit der Formel offen gelassen, um diese Funktion noch einmal zu zeigen.

In Abb. 3.21 ist das Rechenblatt «R Steuerung» zu sehen, wo der Kapiteltitel eingetragen wurde. Er erscheint automatisch, sowohl als Überschrift im Text, wie auch in der Kopfzeile der Textseiten. Ihre Vorlage ist nun bereit. Sie können dieses Dokument speichern und in Ihrem Archiv ablegen. Die Anpassung des Layouts an andere Gestaltungserfordernisse ist über das Stammlayout leicht vorzunehmen. Noch vier Anhaltspunkte zum Gebrauch: 1. Zum Beginnen eines neuen Kapitels die Titelzeile eines bereits bestehenden Kapitels kopieren und am Schluss des Textes (nach dem Absatzende des letzten Absatzes) einsetzen. – 2. Die Kapitelnummer dieser Überschrift auswählen und unter «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Namen» einen neuen Namen «Kapitel kk» («kk» entsprechend der Kapitelnummer) eingeben. – 3. Den Kapiteltitel nicht im Text einfügen, sondern im Rechenblatt, das zur Steuerung dient. Dort kann er auch jederzeit geändert werden und erscheint überall im Layout richtig. – 4. Geben Sie mehrmals den Befehl «Extras ➝ Rechnen ➝ Alles rechnen», bis das Inhaltsverzeichnis richtig berechnet und der Kapitel-Anfangsseite die richtige Stammseite zugewiesen wurde.

Für solche Lösungen braucht es unbedingt eine Gebrauchsanleitung. Jedes RagTime-Dokument, in dem Sie mehrere aufeinander abgestimmte Formeln haben, sollte dokumentiert sein. Zum einen, um die Funktion der Formeln aufzuzeigen und zum anderen, um während des Arbeitens mit dem Dokument zu erläutern, wie vorzugehen ist. Viele Dinge gehen sonst vergessen und Sie fragen sich, wozu die eine oder andere Formel dient. Oder schlimmer: Sie ärgern sich, wenn es nicht funktioniert und wissen nicht mehr, welche Abläufe aufeinander folgen.

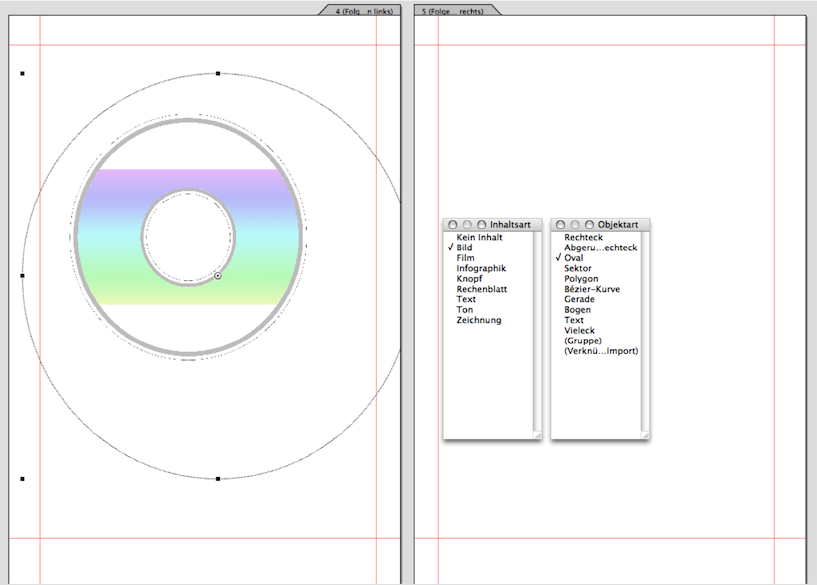

3.6 Layout: Satz in Form gebracht

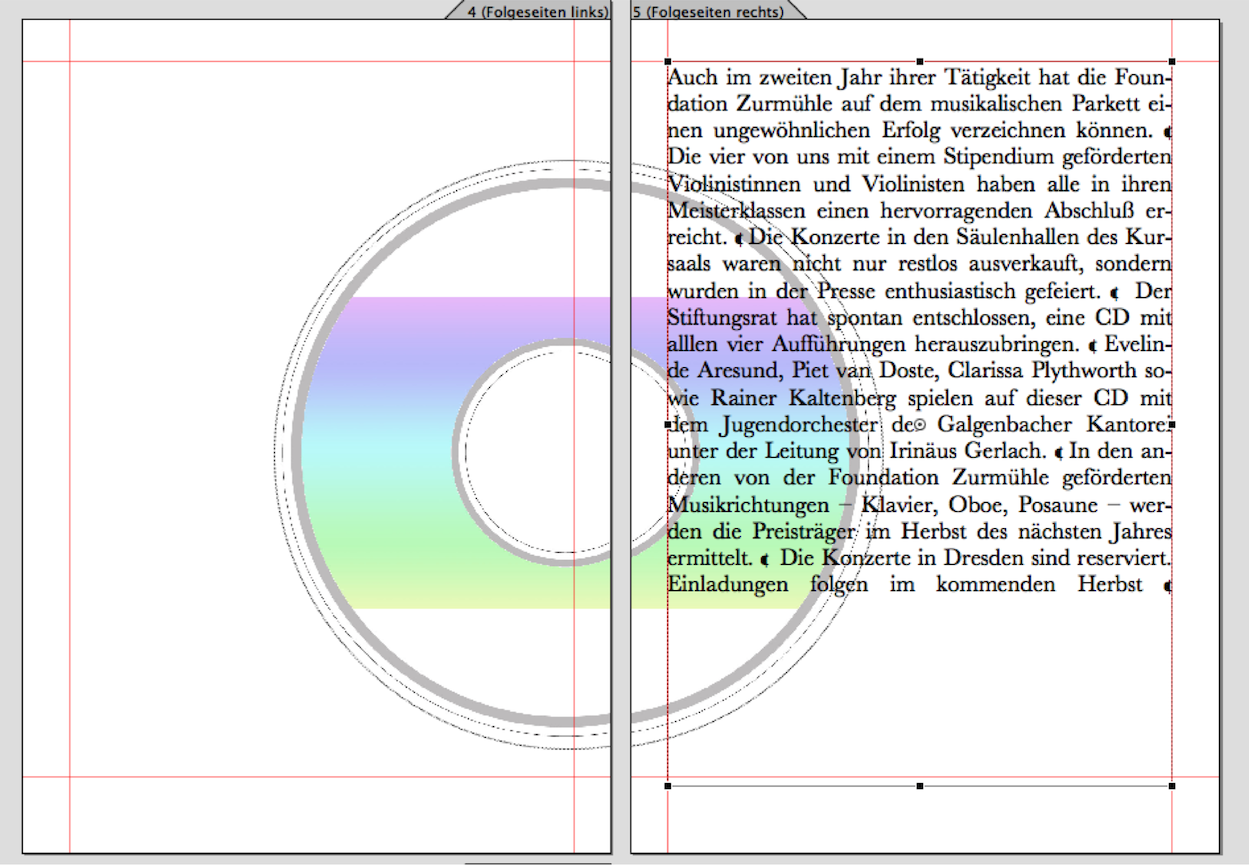

Um zu zeigen, wie RagTime das Layouten mit Formsatz vereinfacht, nehmen wir uns die in Abb. 3.22 gezeigte Doppelseite aus dem Tätigkeitsbericht der Musikstiftung vor. Für die Gestaltungsprofis vorweg: Die Doppelseite steht nicht in der Mitte des gedruckten Berichtes (wo es einfach ist, über den Bund überlaufend zu layouten). Bei unserem Beispiel haben wir auch den so genannten „Übergriff“ bei randabfallend und bundübergreifend bedruckten Seiten der Einfachheit halber weg gelassen. In unserem soeben erstellten Layout ziehen wir auf einer linken Layoutseite einen Kreis auf – das Zeichnungswerkzeug «Oval» auswählen und Umschalttaste gedrückt halten. Achtung: Dabei erst die Maustaste klicken, dann die Umschalttaste drücken– umgekehrt funktioniert es nicht. Diesen Kreis wählen wir so groß, wie wir ihn ungefähr für das Bild der CD brauchen. Danach wählen wir aus «Zeichnung ➝ Inhaltsart ➝ Bild» aus. Nun lässt sich das gewünschte Bild – hier eine CD – importieren.

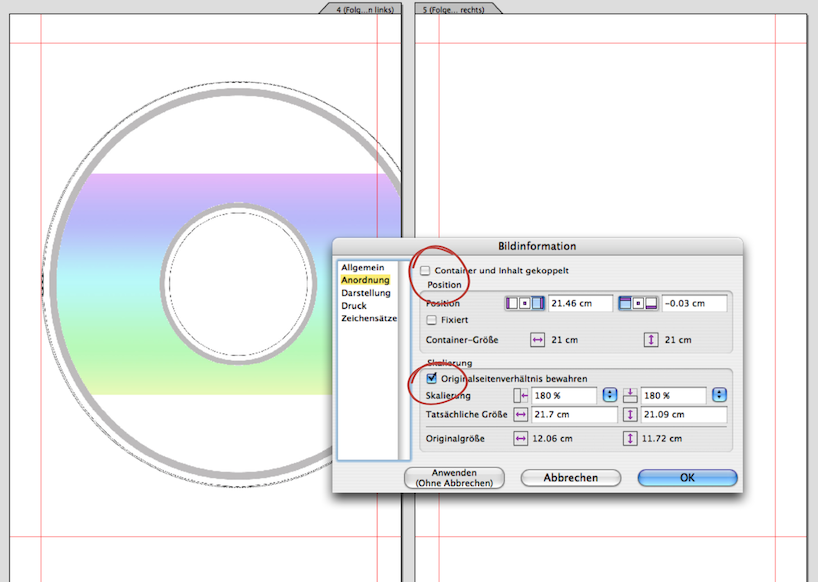

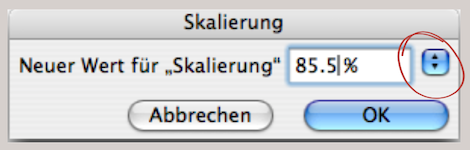

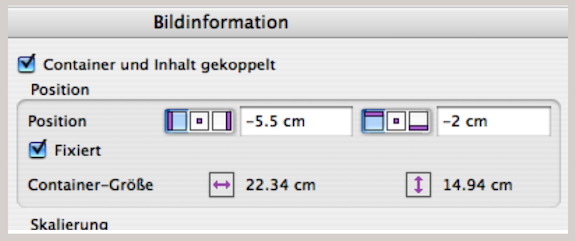

Das importierte Bild wird aufgrund von RagTime-Voreinstellungen immer proportional so groß importiert, dass es entweder in der Breite oder in der Höhe den Container füllt. Eine weitere Voreinstellung betrifft die Koppelung von Bild und Container. Wenn Sie dann am Containerrand einen Griff ziehen, verändert sich das Bild mit. Das könnten Sie ändern (entweder über die Menüleiste unter «Bild ➝ Container und Inhalt gekoppelt» oder über einen Doppelklick ins Bild, um die Bildinformation aufzurufen). Wir wählen die zweite Möglichkeit, weil wir in der Bildinformation nun per Eingabe die Größe des Bildes anpassen möchten.

Verschieben Sie die Tafel Bildinformation so, dass Sie das Layout weiterhin gut sehen (im Gegensatz zu unserem Beispiel in Abb. 3.24). Bei der Eingabe «Skalierung» können Sie so jeweils ausprobieren, welche Größe Ihnen passt. Wählen Sie nach jeder Eingabe die Taste «Anwenden (Ohne Abbrechen)» aus, damit die Tafel «Bildinformation» offen bleibt. Bei der Eingabe der Prozentwerte ist es übrigens wichtig, dass das Auswahlfeld «Originalseitenverhältnis bewahren» angeklickt ist. So wird Breite und Höhe gleich behandelt und Sie brauchen nur eine Skalierungs-Eingabe zu machen; die andere wird automatisch von RagTime übernommen. Ist das Häkchen nicht gesetzt, entsteht eine Verzerrung des Bildes in der Horizontalen oder in der Vertikalen. Wenn die CD-Abbildung auf der linken Seite stimmt, dann aktivieren Sie den Container: Drücken Sie zuerst die Maustaste, dann dazu die Tasten “1/•1, und ziehen Sie schließlich den Container mit der Maus auf die rechte Seite. Es entsteht eine Kopie auf exakt der gleichen Höhe. Damit nun im Inventar nicht ein Durcheinander mit verschiedensten Bildkopien entsteht, rufen Sie das Inventar auf und ziehen Sie die Original-Bilddatei der CD in den gerade kopierten Container. RagTime löscht die Bildkopie: In beiden Bildcontainern befindet sich nun exakt das gleiche Bild.

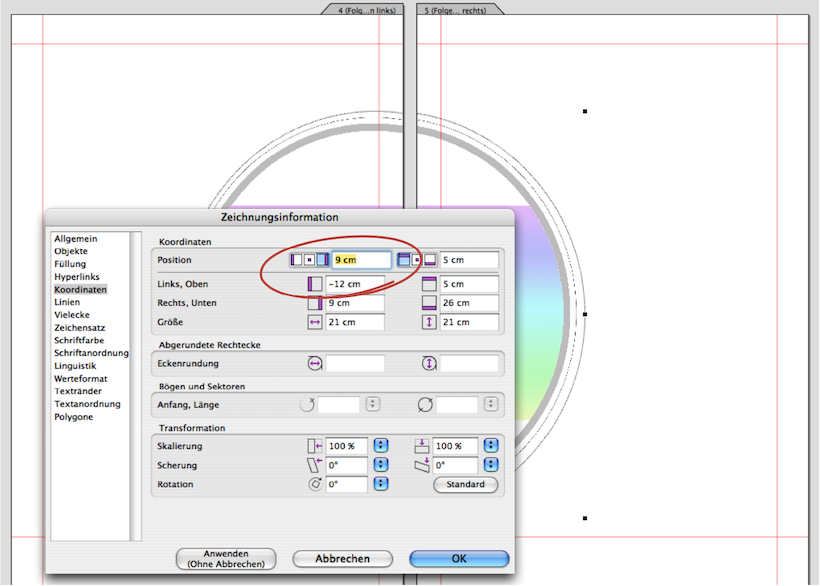

Die CD-Hälften sollen auf der linken und der rechten Seite ihre genaue Fortsetzung finden. Dazu eine kleine Rechenaufgabe: Beide Bilder sind genau 21 x 21 cm. Das Bild auf der rechten Seite ist 9 cm vom linken Papierrand platziert. Die Papierbreite bei DIN A4 ist ebenfalls 21 cm. Wie groß muss folglich der Abstand vom Papierrand auf der rechten Seite sein? – Wir geben es zu, es ist in diesem Falle eine Scherzfrage: Es sind wiederum 9 cm, aber vom rechten Papierrand. Rufen Sie die Zeichnungsinformation also beim Bild auf der rechten Seite nur die Einstellung für die Randeinstellung rechts anzuklicken und ebenfalls 9 cm einzugeben (siehe Abb. 3.25). Das Prinzip der Fortsetzungsberechnung funktioniert logischerweise auch mit nicht symmetrischen Maßen. Profis wissen, dass es für den Beschnitt bei randabfallendem Druck die entsprechenden Millimeter dazuzurechnen gilt.

3.6.1 Der Text ums Bild

Ziehen Sie im Satzspiegel der rechten Seite einen Textrahmen auf und schreiben Sie Ihren Text in der Schriftformatierung, die für Sie richtig ist, aber im Blocksatz (Abb. 3.26).

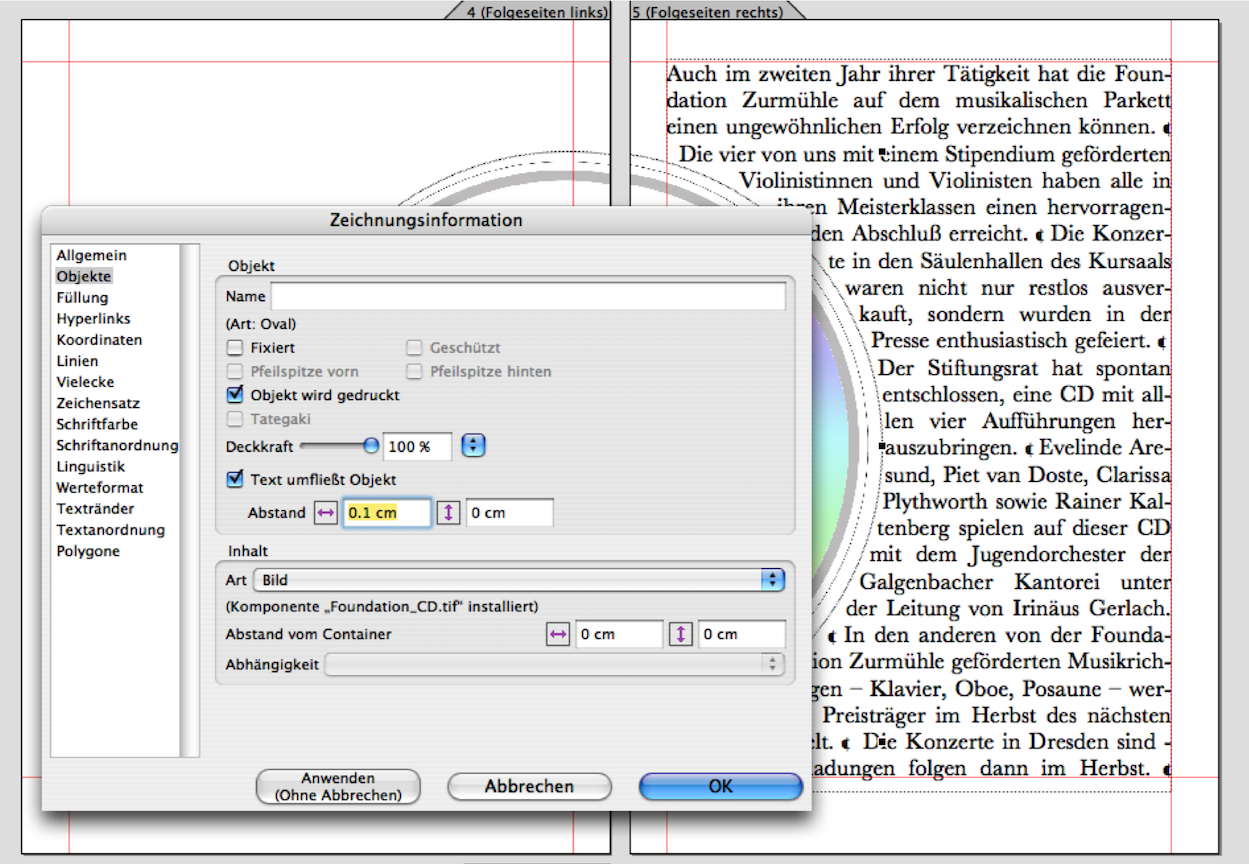

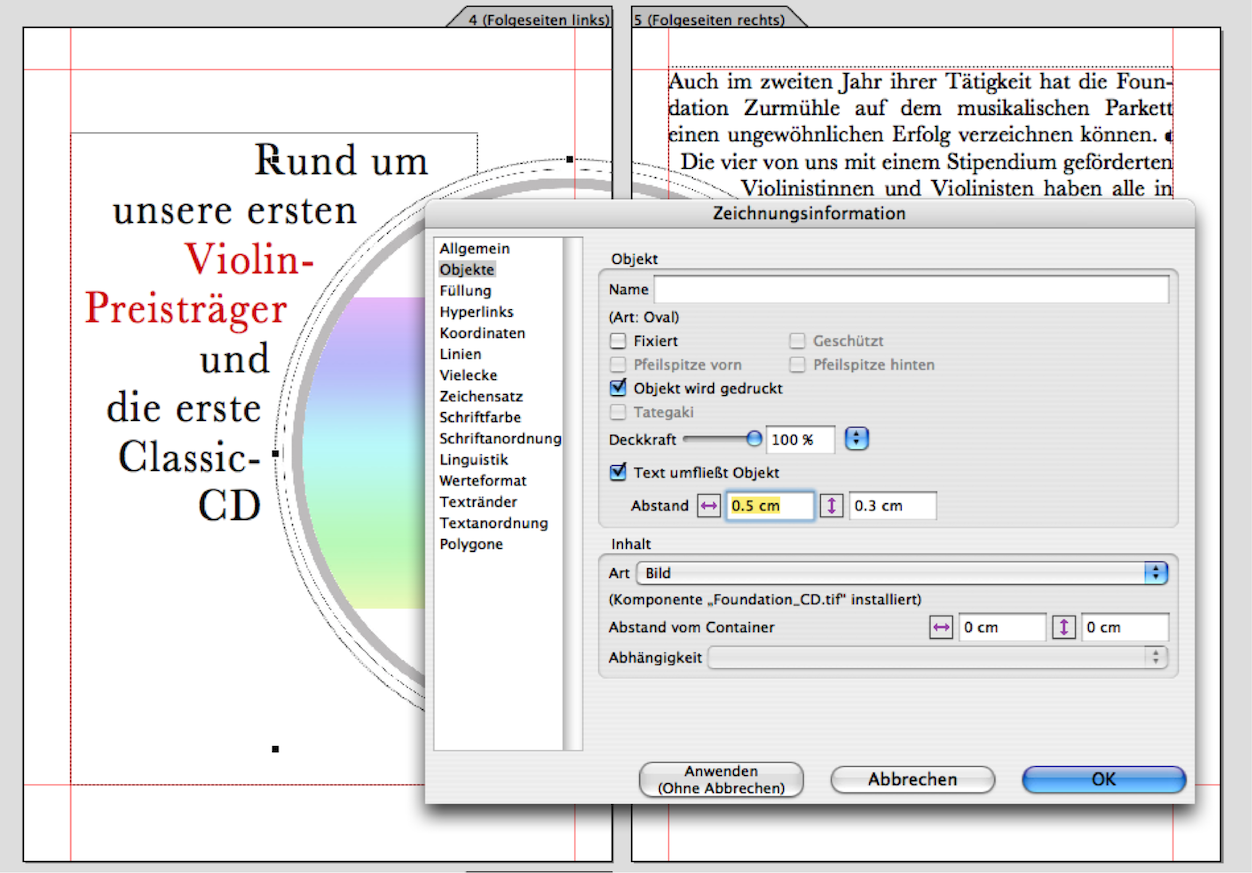

Klicken Sie den Bildrahmen mit der CD an. Rufen Sie die Zeichnungsinformation auf, und geben Sie unter «Objekte ➝ Abstand» für die Horizontale die Maßangabe in cm oder in typografischen Punkt ein. Wir haben 0,1 cm gewählt (Abb. 3.27). Wichtig dabei ist, dass die Option «Text umfließt Objekt» ausgewählt ist. Wenn sich jetzt der Text nicht bereits an das Kreissegment anpasst, rufen Sie – bei noch immer ausgewähltem Bildrahmen – «Information ➝ Stapelung ➝ Nach vorn holen» auf. Wenn nun der Zeilenfall des Textes noch nicht gefällt, kann der ausgewählte Bildrahmen mit den Pfeiltasten +-/+- Pixel für Pixel bewegt werden (die gleiche vertikale Ausrichtung muss dann aber auch beim Bildrahmen auf der linken Seite vorgenommen werden!). Auf der linken Seite ziehen Sie auch noch einen Textrahmen für den Titel auf. Gehen Sie ebenso vor, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Für den erzwungenen Textabstand zwischen Bildrahmen und Textrahmen haben wir hier für vertikalen und horizontalen Abstand zwei ungleiche Maße eingegeben (Abb. 3.28). Auch das ist individuell auszuprobieren, bis es gefällt. Am Schluss fügen Sie noch mit dem Werkzeug «Grafischer Text» die Beschriftung auf der CD ein und platzieren das Bild für die Violine am gewünschten Ort.

3.7 Exkurs in exzentrischer Typo

Hier noch ein Exkurs zum Freistellen und zu ungewöhnlichen Satzbildern: Die Typografie, also die Satzgestaltung, lässt sich in RagTime mit den verschiedensten Werkzeugen beeinflussen. Der Satzverlauf um eine bestehende Form, also um einen normalen Bildcontainer, ist nur eine davon. Aber bleiben wir kurz dabei, weil wir in unserem CD-Beispiel nur eine einfache runde Form verwendet haben. Darum jetzt eine freie Form wie sie in den Abb. 3.30 bis Abb. 3.33 dargestellt ist.

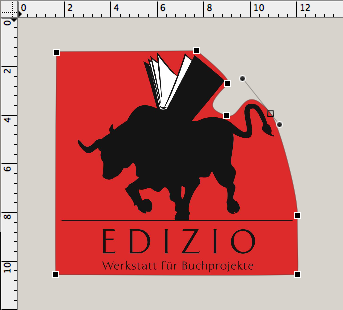

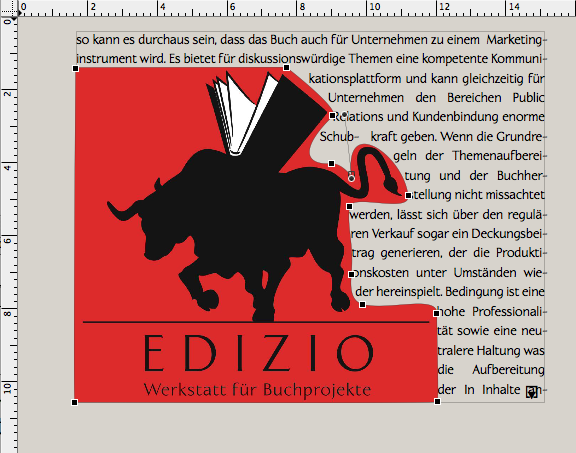

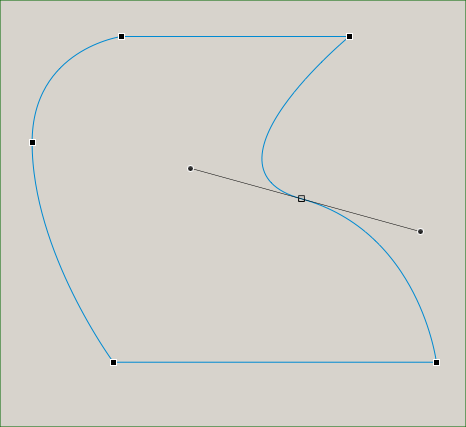

In RagTime kann jeder Container in ein Polygon oder eine Bézierkurve umgewandelt werden. Unter «Zeichnung ➝ Objektart» sind die Formeigenschaften aufgelistet. Mit der Objektart «Bézierkurve» ist es möglich, dem Rahmen eine beliebige Form zu geben. Da Objektarten auch nachträglich geändert werden können, bietet das einen sehr flexiblen Gestaltungsfreiraum. Im Beispiel Abb. 3.30 wurde in einer Zeichnungskomponente zunächst ein rechteckiger Rahmen aufgezogen, mit der Komponente Bild als Inhalt. Nach dem Import des Logos – zur Verdeutlichung des Vorgehens haben wir da einen roten Hintergrund eingefügt – ist der Rahmen in eine Bézierkurve umgewandelt worden. Wenn der Rahmen aktiv ist können unter «Zeichnung ➝ Kurve bearbeiten», die einzelnen Ankerpunkte erfasst und die Linie mit Kurven versehen werden. Die gleiche Aktivierung lässt sich auch durch das Anklicken des Symbols in der Werkzeugleiste erreichen. Ist die Form beendet, welche vom Text umflossen werden soll, gehen Sie in gleicher Weise vor, wie es bei der Beispielseite mit der runden CD-Form beschrieben wurde.

Um einen optimalen Textfluss zu erreichen, können die Ankerpunkte der Bézierkurve immer wieder verschoben oder die Kurvenführungen mit den Ziehpunkten angepasst werden. Als Alternative können Sie auch den Komponentenrahmen unverändert lassen und eine zusätzliche Bézierkurve mit transparenter Füllung über das freizustellende Bild zeichnen. Dann müssen Sie aber die Ebenen der Objekte so verändern, dass zuhinterst das Logo/Bild steht, davor der Text und auf der vordersten Ebene der Rahmen mit der Bézierkurve.

Das gleiche Prinzip wie bei den Formen, um die ein Text fließen soll, geht selbstverständlich auch umgekehrt, wenn der Text in einer Form stehen soll. Wie in Abb. 3.34 lässt sich ein Rahmen, der als Textkomponente definiert ist, ebenfalls in Polygone oder Bézierkurven verwandeln und bearbeiten; selbstverständlich auch nachträglich, wenn der Text schon geschrieben und formatiert ist.

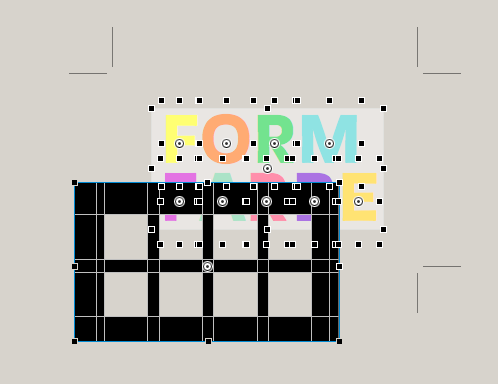

Ein anderes Beispiel für typografische Möglichkeiten, die RagTime bietet, ist die Logo-Gestaltung in Abb. 3.36. Hier wurden zunächst mit Grafischem Text einzelne Buchstaben gesetzt und verschieden eingefärbt. Einzelne Buchstaben deshalb, weil die Abstände von Buchstabe zu Buchstabe frei definiert, respektive ausprobiert werden mussten. Über die Buchstaben wurde ein Rechenblatt gelegt, dessen Zellen schwarze Füllungen haben. Nur diejenigen (quadratischen) Zellen, die im Endresultat als einzelne „Buchstabenschnipsel“ erscheinen, sind mit einer transparenten Füllung versehen. Aber auch der Rechenblattcontainer selbst muss auf «Transparent» gesetzt sein. Um die Farbigkeit der Buchstaben und den Kontrast der Flächen zum schwarzen Gitter variieren zu können, liegt über den Buchstaben ein Rahmen mit weißer Füllung. Die Füllung im Beispiel ist mit einer Transparenz von 45% festgelegt.

3.8 Mitfließende Elemente

Nehmen wir uns wieder unseren Tätigkeitsbericht der Musikstiftung vor. Auf den Beispielseiten in Abb. 3.40 geht es um vier Themen: Mitfließende Elemente in einem Textcontainer, eine etwas speziellere Art von Initialen, Rechenblatt-Tabellen im Text und eine einfache Infografik.

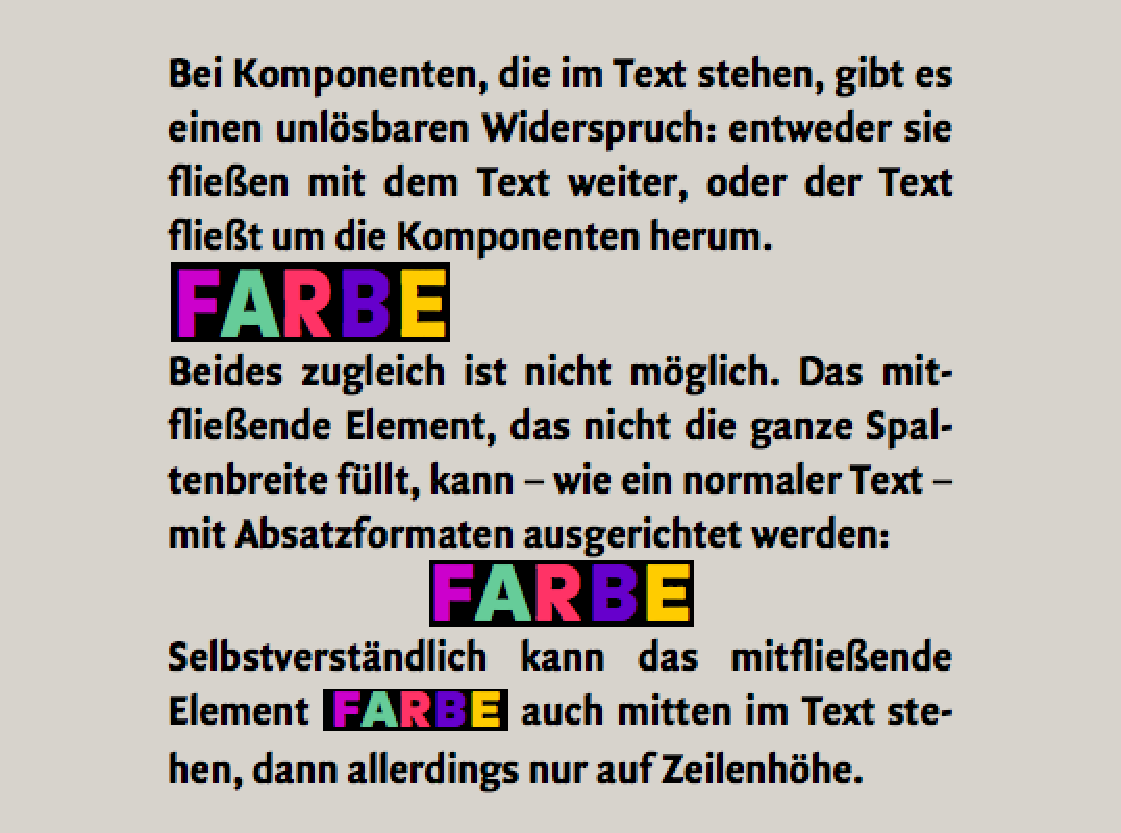

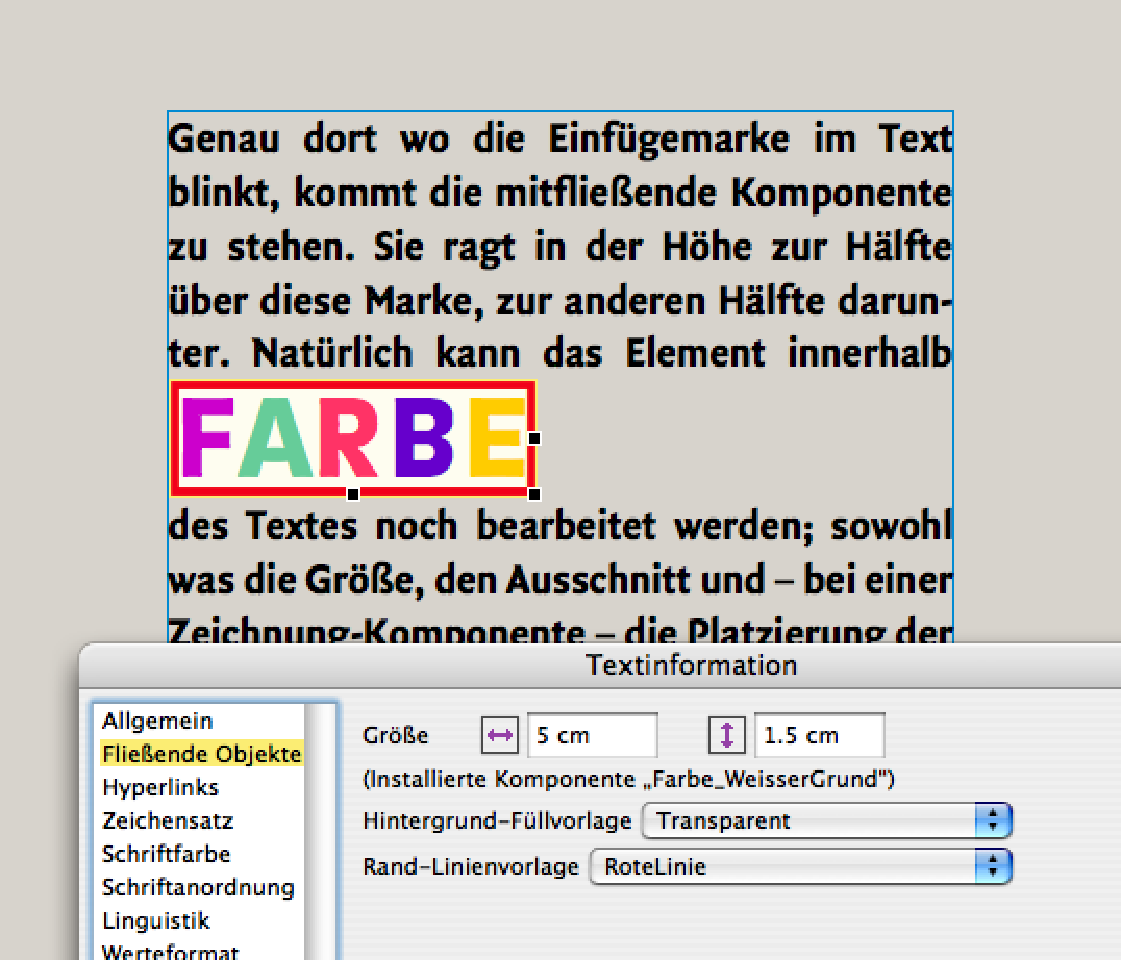

Mitfließende Elemente im Text erleichtern es, im Layout den Zusammenhang zwischen Bildern, Bildlegenden und Texten zu behalten. Ohne diese Funktion führt jedes Löschen oder Hinzufügen von Textpassagen dazu, dass eine Abbildung plötzlich auf einer ganz anderen Seite steht als der zugehörige Text. Ganz ärgerlich ist dies, wenn die Bildlegenden im Textrahmen irgendwo stehen, die Bilder dazu aber gesucht werden müssen. Bei der Funktion einer im Textrahmen mitlaufenden Komponente lässt RagTime mehrere Möglichkeiten zu: Eine Bildkomponente, ein Rechenblatt – dieses kann auch auf nur eine Zelle reduziert sein – oder eine Zeichnungskomponente. In der Rechenblattzelle kann beispielsweise eine Referenz stehen oder ein Knopf, eine Bildkomponente, eine weitere Textkomponente oder eine Infografik eingebettet sein. Damit bieten mitfließende Komponenten ein kreatives Element, um das Layouten mit Tabellen, Logos, und Bildern einfacher zu machen.

Wenn es in einem Dokument nicht so sehr auf die Gestaltung als auf eine stringente Darlegung des Inhalts ankommt – wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit – kann praktisch alles mitfließen. In Abb. 3.38 fließt eine Zeichnungskomponente mit. Wird vor der mitfließenden Komponente eine Zeilenschaltung ausgelöst, kann die Komponente ein eigenes Absatzformat bekommen (für Zeilenhöhe und Ausrichtung Links, Mitte, Rechts). Nur eines schließt sich aus: Das Mitfließen erlaubt kein gleichzeitiges Umfließen. Ein Bild, das in einem Layout steht, wird normalerweise vom Text umflossen. So wie es in der Doppelseite mit der CD-Abbildung gezeigt wurde. Ein Bild oder eine Komponente, die mitfließen soll, kann aber nicht gleichzeitig vom fortlaufenden Text umflossen werden. Wird die mitfließende Komponente direkt an der Einfügemarke im fortlaufenden Text eingefügt – durch Ziehen/Ablegen oder Kopieren/Einsetzen –, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sie fügt sich auf eine Zeilenhöhe ein oder sie nimmt sich den Platz, den sie braucht. In der Höhe ragt sie dann zur Hälfte über die Einfügemarke, zur anderen Hälfte darunter. Wenn Sie mit automatischen Zeilenhöhen arbeiten, belassen Sie bei den Einstellungen der Absatzvorlagen unbedingt die Abstände oben und unten auf «Einzeilig» und ändern den Zeilenabstand in den rechten Eingabefeldern mit «±» mit der gewünschten Größe (in pt).

Klickt man auf den Rand der eingefügten Komponente, werden Ankerpunkte sichtbar, die ein Vergrößern oder Verkleinern des Komponentenrahmens erlauben. Veränderungen sind auch über «Text ➝ Information ➝ Fließende Objekte» möglich. Wie im Beispiel von Abb. 3.39 ersichtlich, wo nachträglich die Größe mit genauen Maßangaben sowie die Hintergrundfarbe und der Linienrand verändert wurden. Das Prinzip, dass bei RagTime die verschiedensten Komponenten ineinander verschachtelt sein können, wirkt sich auch hier wieder vorteilhaft aus. Denn die mitfließenden Komponenten können im Layout auch in sich verändert werden, entweder direkt oder indem Sie im eigenen Fenster geöffnet werden («Fenster ➝ Komponente öffnen»). Es lassen sich so Bilder, Grafische Texte usw. vergrößern, verkleinern und verschieben, anders formatieren und austauschen, ohne dass sich das Gesamtlayout ändern muss. Diese Vielfalt ist mitunter verwirrend, und es stellt sich jeweils die Frage: Wann wende ich welche Funktion am besten an? Wir haben uns entschieden, anhand eines einzigen Beispiels – der Doppelseite in Abb. 3.40 – einige Anwendungen zu zeigen, und gleichzeitig einen Kniff, der noch mehr möglich macht.

Im Abschnitt «Alles fließt…» haben wir behauptet, dass eine mitfließende Komponente nicht gleichzeitig vom Text umgeben sein kann. Es gibt Tricks, wie man das in bestimmten Fällen umgehen kann. Die eingekreisten Elemente in Abb. 3.40 sind alle mitfließend, von der Initiale bis zu den beiden Tabellen auf der rechten Seite unten. Was aber ist mit dem Titelfeld? Es ragt über die Spaltenbreite hinaus. Auch das ist grundsätzlich nicht möglich: Komponenten, die außerhalb eines Textrahmens stehen – ob teilweise oder ganz – können nicht mitfließend sein. Es sei denn, man sucht einen Trick…

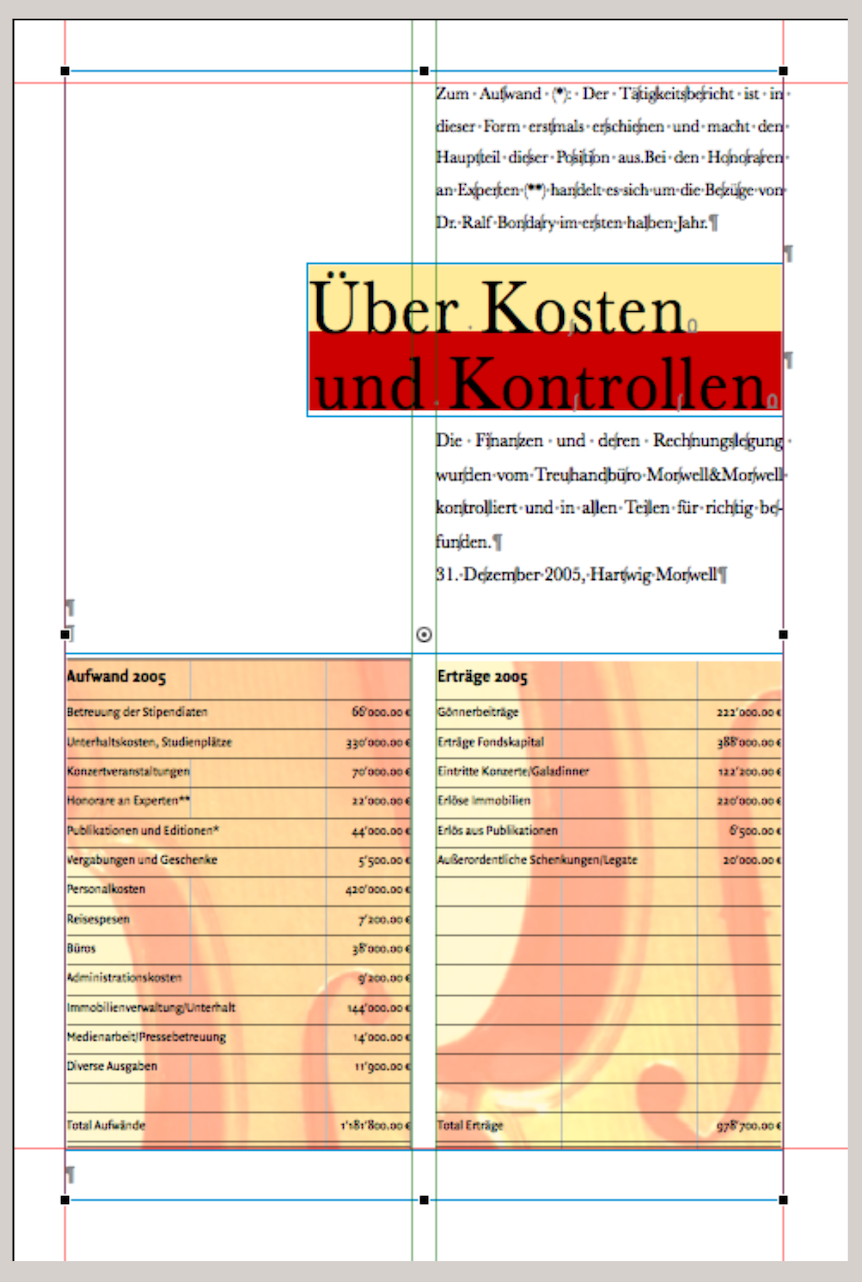

Die Lösung für mitfließende Elemente, die optisch über eine Textspalte hinausragen sollen, kann in einer „Doppelspalte“ liegen. In Abb. 3.41 ist der gesamte Textrahmen sichtbar dargestellt: Er ist über den ganzen Satzspiegel gezogen; also über beide Spaltenbreiten. Die rechte Textspalte wurde durch eingerückte Absatzformatierung erreicht. Das mitfließende Titelfeld besteht aus einer Zeichnungskomponente mit zwei farbigen Containern ohne Inhalt, jedoch mit Füllvorlagen. Die Titelschrift ist mit dem Grafischen Textwerkzeug erzeugt. Beide Tabellen sind ebenfalls in einer einzigen Zeichnungskomponente zusammengefasst. Da beide auf die Spaltenbreiten des Layouts ausgerichtet sind, wird auch hier der Eindruck von Zweispaltigkeit erzeugt. Der mitfließende Rahmen geht jedoch über die ganze Breite des Satzspiegels.

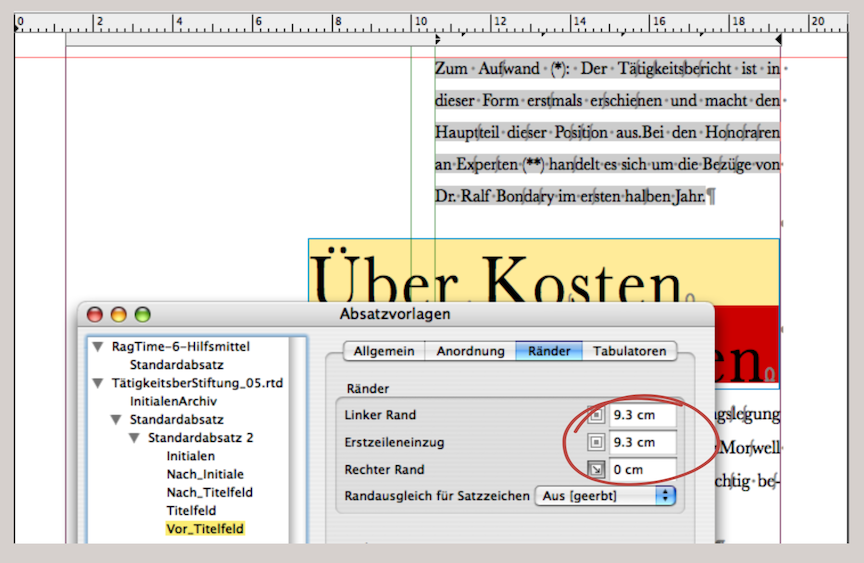

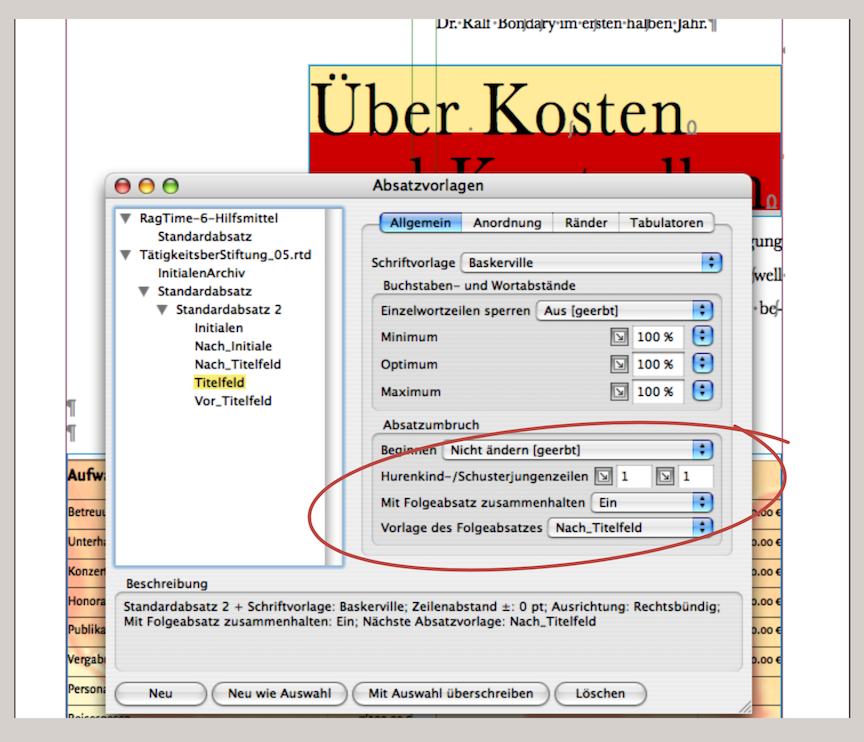

Was im Druck wie zweispaltiger Satz aussieht, ist also im RagTime-Layout ein Textrahmen über die ganze Satzspiegelbreite und ein eingerückter Text. Es wurden drei Absatzformate erzeugt: Einmal für den eingerückten Text oberhalb des Titelfeldes. Er ist mit «Vor_Titelfeld» bezeichnet. Er hat eine linke Einrückung für alle Zeilen. Die Einrückung beträgt eine Spalte plus den Spaltenabstand in der Mitte (im Beispiel Abb. 3.42 sind dies insgesamt 9,3 cm). Die darauf folgende Absatzformatierung für das Titelfeld («Titelfeld») ist ohne Einzug, aber mit rechtsbündiger Textausrichtung (mitfließende Elemente können eben, wie bereits gezeigt, formatiert werden). Die nächste Absatzformatierung heißt «Nach_Titelfeld» und hat die gleiche Formatierung wie «Vor_Titelfeld». Warum aber extra eine neue Absatzformatierung, wenn sie doch gleich ist? Der Grund liegt im vereinfachten Arbeiten: Wenn Absatzformatierungen miteinander verknüpft sind («Mit Folgeabsatz zusammenhalten» und «Vorlage des Folgeabsatzes» – siehe Abb. 3.43) ist der nächste Absatz bereits gesetzt. Beim Schreiben von Text in einem der Absatzformate wählt RagTime beim Auslösen der Zeilenschaltung </< automatisch die nächste verknüpfte Absatzvorlage. Sie können ohne weitere Formateingabe einfach weiterschreiben. In unserem Beispiel wird die nächste manuelle Wahl des Absatzformates erst vor einem neuen Titelfeld nötig.

3.9 Tabellensatz – schnell wie nie

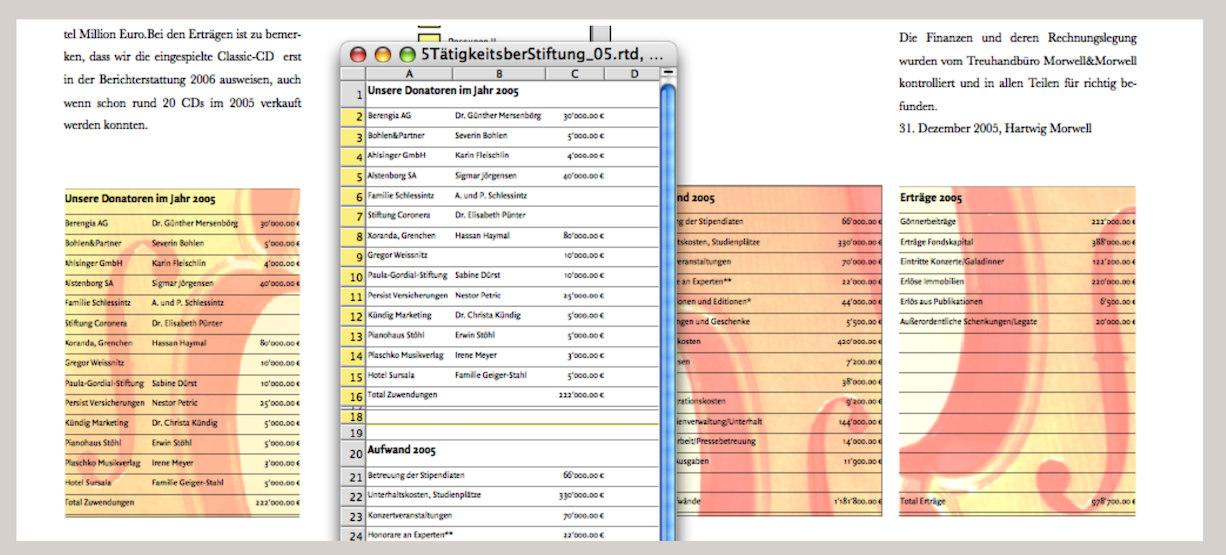

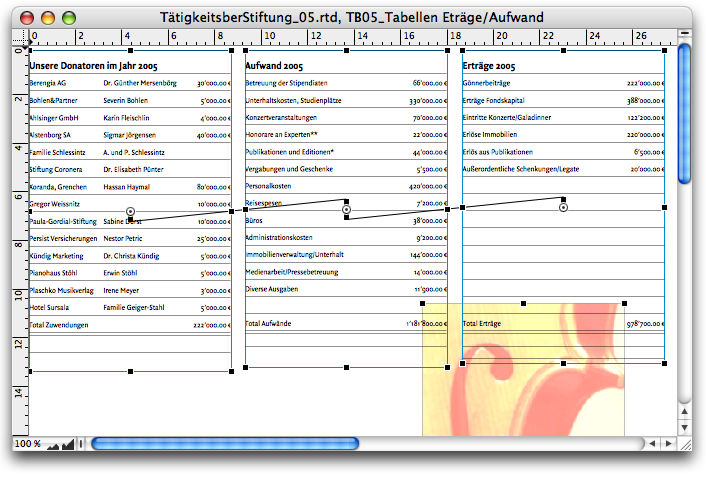

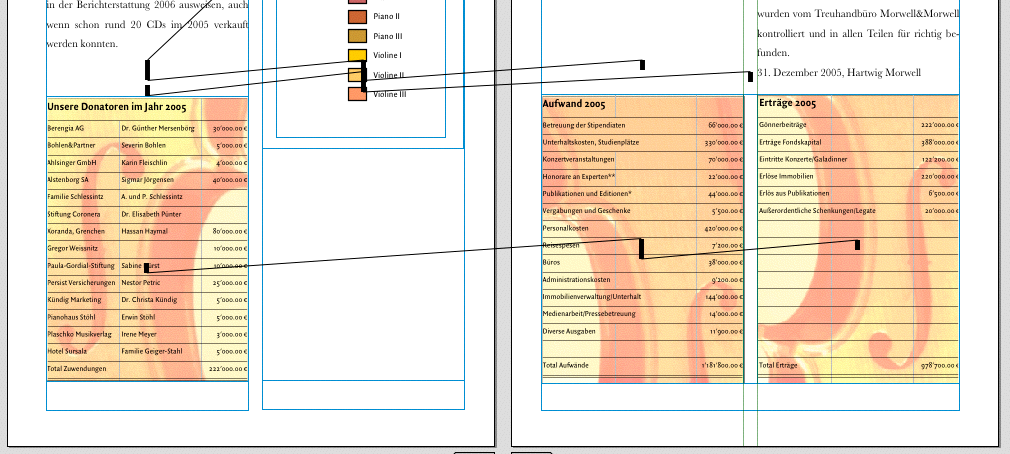

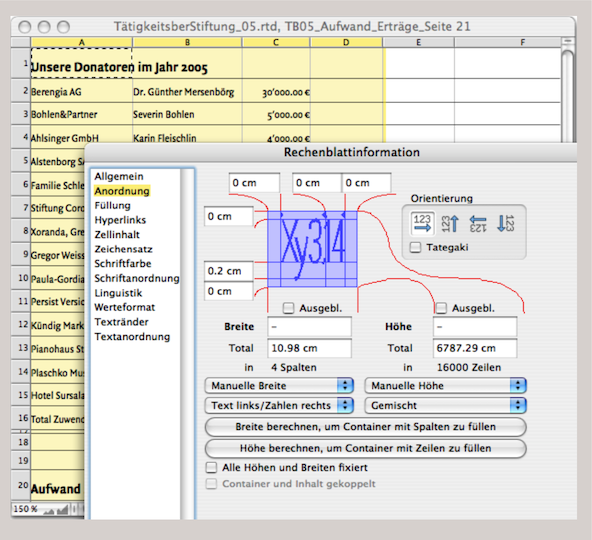

RagTime kann seine Stärken vor allem auch dort ausspielen, wo es um verknüpfte oder ineinander verschachtelte Komponenten geht. Für Tabellensatz bietet sich die Komponente Rechenblatt geradezu an. In unserem Tätigkeitsbericht haben wir einerseits ein Rechenblatt, in welchem alle Daten untereinander eingegeben sind; formatiert mit Schriften und Linien. In Abb. 3.47 ist das Fenster des entsprechenden Rechenblattes geöffnet. Im fertigen Seitenlayout sind die Tabellen noch mit einer Foto hinterlegt. Rechenblatt und Bild (Hintergrundfoto) sind darum zusammen in Zeichnungskomponenten „eingepackt“. Ohne die Fotos könnte das Rechenblatt auch direkt als Komponente im Layout mitfließen. Im Layout sind die Tabellen auf verschiedenen Seiten platziert. Wir konzentrieren uns hier, um die Arbeitsweise zu erklären, auf die beiden Tabellen «Aufwand 2005» und «Erträge 2005», die sich auf der rechten Seite befinden.

Das Vorgehen ist einfach: Ziehen Sie einen Rahmen auf, und weisen Sie ihm die Komponente Zeichnung zu («Zeichnung ➝ Inhaltsart ➝ Zeichnung»). In der Zeichnungskomponente ziehen Sie einen weiteren Rahmen auf (Spaltenbreite und ungefähre Höhe). Diesen aktiven Rahmen duplizieren Sie (entweder mit AD/•D, oder mit gedrückter “/”-Taste und gleichzeitigem Ziehen mit der Maus). Weil diese Funktion immer wieder vorkommt, ein kleiner Einschub mit einer noch eleganteren Dupliziermöglichkeit.

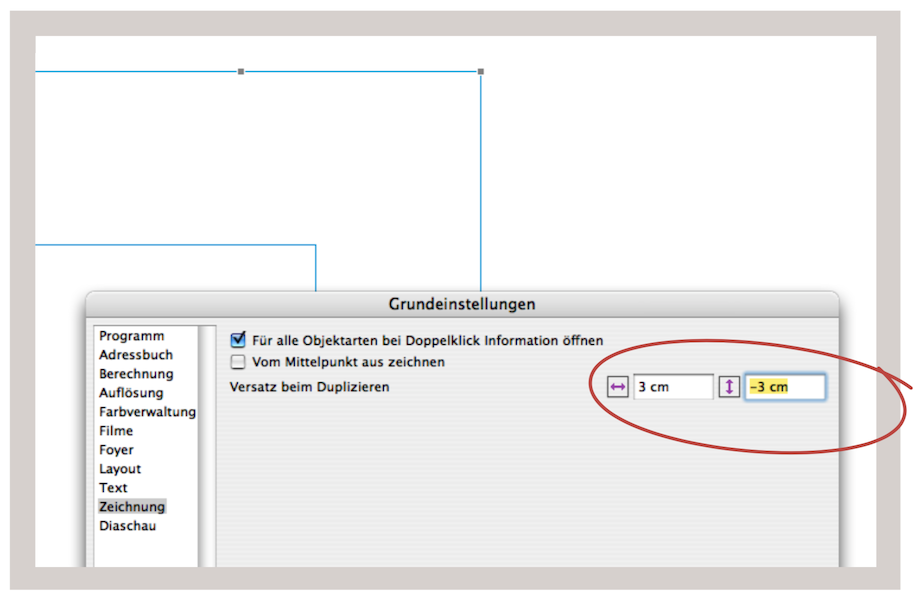

Etwas versteckt – unter «Extras ➝ Grundeinstellungen ➝ Zeichnung» – lässt sich der Versatz einstellen, der beim Duplizieren eines Rahmens entstehen soll. Das gilt nicht nur für Zeichnungskomponenten, sondern auch für Komponenten im Layout. Die Einstellung kann dabei sogar eine 0 (kein Versatz) oder ein negativer Wert sein (Versatz nach oben bzw. nach links; siehe Abb. 3.45).

Ist der duplizierte Rahmen verschoben, wiederholen Sie diesen Vorgang, damit Sie drei gleiche Rahmen haben. Verbinden Sie die drei Rahmen mit einer Vertikal-Pipeline und ziehen dann das entsprechende Rechenblatt aus dem Inventar in den ersten Rahmen. Alle drei Rahmen werden nun mit dem Rechenblatt gefüllt. Aber die drei Rahmen (Tabellen) können jetzt unabhängig voneinander bewegt werden. Wenn wir hier mit der Vertikal-Pipeline gearbeitet haben, dann deshalb, weil unsere Tabellen im Rechenblatt alle untereinander platziert sind. Dasselbe geht natürlich auch nebeneinander. (Klar wird in diesem Fall das «Horizontale Pipelinewerkzeug» verwendet. Das ist dann sowieso nötig, wenn die Spaltenbreiten in jeder Tabelle unterschiedlich sind.) Bei unserer vorliegenden Aufgabe ist die erste Tabelle auf der linken und die zweite und dritte auf der rechten Seite zu platzieren (vergleiche Abb. 3.46 und Abb. 3.47).

Im Moment haben wir aber alle drei Tabellen in der gleichen Zeichnungskomponente. Das nur deshalb, um wir hier die Gestaltung der Tabellen im Vordergrund und der Bilder im Hintergrund besser aufeinander abstimmen zu können. Wenn alles zu unserer Zufriedenheit gestaltet ist, machen wir im Inventar von dieser Zeichnungskomponente eine Kopie (sofort umbenennen). Im Moment sind jetzt im Inventar natürlich auch die Rechenblätter / Tabellen und die Hintergrundbilder als Kopie vorhanden. Wenn diese ein Häkchen haben, werden die Kopien im übernächsten Arbeitsschritt verschwinden. Die Zeichnungskomponente 1 fügen wir als mitfließende Komponente ins Layout der linken Seite ein. Der Rahmen ist so anzupassen, dass er die Spaltenbreite annimmt. Genau gleich gehen wir mit der zweiten Zeichnungskomponente vor: Sie wird auf der rechten Seite die ganze Breite des Satzspiegels ausfüllen.

Jetzt können wir von der Tabelle «Unsere Donatoren» auf der linken Seite zur Tabelle «Aufwand 2005» auf der rechten Seite eine vertikale Pipeline ziehen. Der Inhalt (Rechenblatt Kopie) wird gelöscht und verschwindet damit auch aus dem Inventar. Danach können Sie auch in der Zeichnungskomponente auf der rechten Seite den überflüssigen Container löschen und die anderen beiden richtig platzieren (Gruppieren und die Gruppe an die Nullposition oben links bringen). Damit aber auch die Kopien der Geigenbilder im Inventar verschwinden, ziehen Sie noch die Originale aus dem Inventar ins Layout bzw. dort in die entsprechenden Bildcontainer. – Ohne den Wunsch, im Aufbau alle drei Tabellen nebeneinander gestalten zu wollen, wäre die ganze Geschichte natürlich einfacher: Zuerst die Zeichnungskomponente auf der linken Seite mit den «Donatoren» fertig gestalten. Dann einen Zeichnungsrahmen auf der rechten Layoutseite über die ganze Satzbreite aufziehen (natürlich wiederum als mitfließende Komponente).

In dieser Zeichnungskomponente zwei gleich hohe einspaltige Rahmen aufziehen. Dann die Pipeline-Verbindung wie zuvor beschrieben herstellen und am Schluss die beiden Hintergrundbilder über die Tabellen stellen (je ein Bildrahmen exakt über den Tabellen aufziehen und die Bilder aus dem Inventar in die Rahmen ziehen). Ganz zuletzt die Bilder auf die hinterste Ebene stellen. Weil immer wieder einmal die Überraschung passiert, dass die Tabellen trotz Einstellung auf transparente Füllung eben nicht transparent sind, zur Erinnerung: Es muss immer sowohl die Zellen (alles auswählen) als auch die Komponente selbst auf transparente Füllung gesetzt sein.

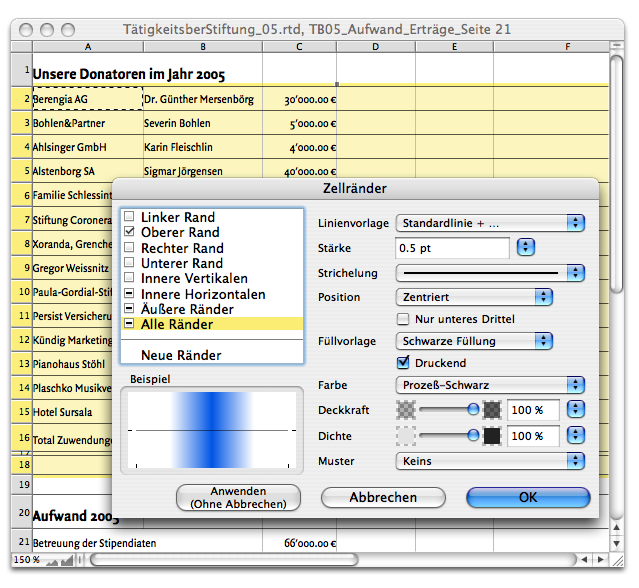

3.9.1 Tabellen präzise gestalten

Gehen wir noch ein Stufe weiter ins Detail und schauen uns an, wie sich ein Rechenblatt mit Schrift, Farben und Linien formatieren lässt, damit es im Layout als gut gestaltete Tabelle erscheint. Im Grunde spielt es keine Rolle, ob das Rechenblatt vor oder nach dem Platzieren im Layout formatiert wird. Zunächst die Linien: In Abb. 3.48 ist die Tafel «Zellränder» zu sehen («Rechenblatt ➝ Zellränder»). Hier sind die Einstellungen vorzunehmen, welche Linien die Zelle bzw. den ausgewählten Zellenbereich umgeben sollen. Für den professionellen Druck sollte die Linienstärke nicht geringer als 0,08 mm sein, was in etwa 0,2 pt entspricht.

Bei der Auswahl «Innere Vertikalen» und «Innere Horizontalen» werden alle Zellen eines ausgewählten Bereiches mit Linien versehen, mit Ausnahme der äußeren Umrandung des Bereiches. Das Umgekehrte wird durch die Auswahl «Äußere Ränder» erreicht: Dann sind innerhalb eines Bereiches keine Linien, sondern nur um den ganzen ausgewählten Bereich herum. In unserem Beispiel wurden nur die oberen Ränder der ausgewählten Zellen mit einer Linie versehen.

Das Gestalten mit Linien ist mit RagTime im Grunde eine einfache und schnelle Angelegenheit. Wer viel mit Tabellengestaltung zu tun hat, der wird sich sicher für «Rechenblatt ➝ Zellränder» ein Tastaturkürzel anlegen. Schade, dass mit RagTime 7 auf der Palette «Rechenblattbefehle» keine Werkzeuge für das Arbeiten mit Linien/Zellrändern zur Verfügung stehen.

Bei der Vergrößerung bzw. Verkleinerung von Zeilenhöhen lassen sich mehrere Zeilen gleichzeitig anpassen: Alle gewünschten Zeilen am Rechenblattrand im Zeilenkopf markieren und anschließend die unterste Trennlinie zwischen zwei Zeilen mit dem Zeiger nach unten (oder oben) ziehen. Alle so erfassten Zeilen werden um denselben Anteil vergrößert oder verkleinert. Wird irgendeine Trennlinie der markierten Zeilen als Anfasser gebraucht, dann werden bei diesem Vorgehen darunter liegenden Zeilen um den beanspruchten Platz gestaucht und gleichzeitig diejenigen oberhalb vergrößert (oder umgekehrt). Was mit Zeilenhöhen funktioniert, geht natürlich auch mit Spaltenbreiten (nach rechts oder links ziehen).

- Tipp:

-

Für die meisten Anwender ist das Arbeiten mit Tabellen eine tägliche Routine. Trotzdem haben wir hier die Grundbefehle und Gestaltungsmöglichkeiten für Tabellensatz noch einmal ausführlich behandelt. Erstens ist alles bei Bedarf zur Hand und es gibt immer wieder Befehle, die man vergisst.

Um alle Spalten/Zeilen um das gleiche Maß breiter/schmaler bzw. höher/enger werden zu lassen, müssen Sie bei gedrückter “/1-Taste an einer Trennlinie ziehen, welche durch eine Auswahl läuft.

Ist unter «Fenster ➝ Lineale Raster ➝ Raster magnetisch» eingeschaltet, so lassen sich die Spalten bzw. Zeilen an den Trennlinien einrasten. (Den Raster können Sie z. B. auch nutzen, um mit Hilfe eines Rechenblattes und den Zellrändern eigene „Millimeterpapiere“ zu erstellen). Wollen Sie den Raster aber nur vorübergehend ein- bzw. ausschalten, drücken Sie, bevor Sie eine Trennlinie mit dem Zeiger auswählen, die A/•-Taste.

Möchten Sie übrigens Spalten oder Zeilen einfügen, so geht das mit gedrückter “-Taste und Mausklick in den Spalten-/Zeilenkopf (nur bei Mac). Die neue Spalte erscheint links der angeklickten Spalte bzw. oberhalb der angeklickten Zeile.

Wenn es darum geht, einen Rahmen exakt mit einer gewünschten Zahl von Zeilen oder Spalten zu füllen, gibt es die Einstellung «Höhe berechnen, um Container mit Zeilen zu füllen». RagTime berechnet dabei automatisch den ausgewählten Bereich so, dass innerhalb des Rahmens alle ausgewählten Zeilen vom oberen bis zum unteren Rand gleichmäßig hoch werden (auch hier gilt das Gleiche auch für die Breite von Spalten: Mit der Auswahl «Breite berechnen, um Container mit Spalten zu füllen» erhalten Sie gleichmäßig breite Spalten).

Eine andere Ausgangslage: Sie haben einen Rechenblattcontainer und Ihre gestaltete Tabelle ist nicht ganz so breit wie der Rahmen. Fassen Sie einfach im ausgewählten Bereich die letzte sichtbare Trennlinie und ziehen sie über den Conntainerrand hinaus. So werden alle im Container sichtbaren Spalten proportional gleich viel verbreitert um den Container zu füllen. Auch das lässt sich selbstverständlich mit Zeilenlinien und Zeilenhöhen durchführen.

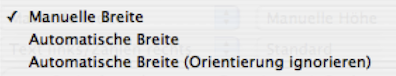

Nicht immer wollen Sie die Spaltenbreite bzw. die Zeilenhöhe in den gleichen Maßen haben. Oft macht es Sinn, dass die Breite bzw. Höhe vom Inhalt definiert werden soll. Das heißt, eine Spalte wird dann automatisch so breit, wie der breiteste eingegebene Zellinhalt. Das geschieht mit der Auswahl auf der Tafel «Rechenblattinformation» unter «Anordnung» beim Aufklappmenü «Manuelle Breite». Hier haben Sie drei Auswahlmöglichkeiten:

Ist «Manuelle Breite» ausgewählt, dann schreibt RagTime bekanntlich den Textinhalt über die daneben stehende Zelle hinaus, falls die Spalte zu schmal ist. Wenn jedoch die daneben stehende Zelle schon mit einem Inhalt belegt ist, zeigt RagTime den Inhalt der zu schmalen Zelle nur bis zum Zellrand an. Ist «Automatische Breite» ausgewählt, zeigt RagTime auf jeden Fall den gesamten Textinhalt an; die Spaltenbreite wird dabei automatisch erweitert. Ein Doppelklick in den Spaltenkopf bewirkt, dass die Spalte sich sofort der breitesten Eintragung anpasst (funktioniert wiederum analog bei Zeilen). Bei Zellen mit Fließtext wird automatisch die erforderliche Höhe angepasst, die Spaltenbreite wird ignoriert. Ist «Automatische Breite (Orientierung ignorieren)» ausgewählt, so werden Zellen, die gedreht sind, in die automatische Erweiterung der Spaltenbreite mit einbezogen. Selbstverständlich ist auch hier die gleiche Auswahlmöglichkeit für die Zeilenhöhe einstellbar (siehe Abb. 3.49). Als Einheiten sind sowohl Zentimeter wie Punkt und alle anderen Maßeinheiten von RagTime definierbar.

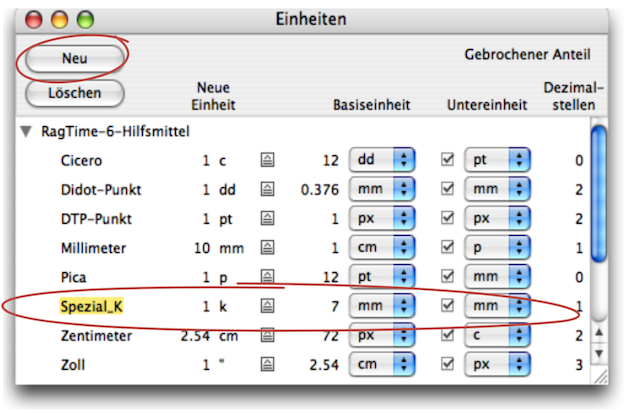

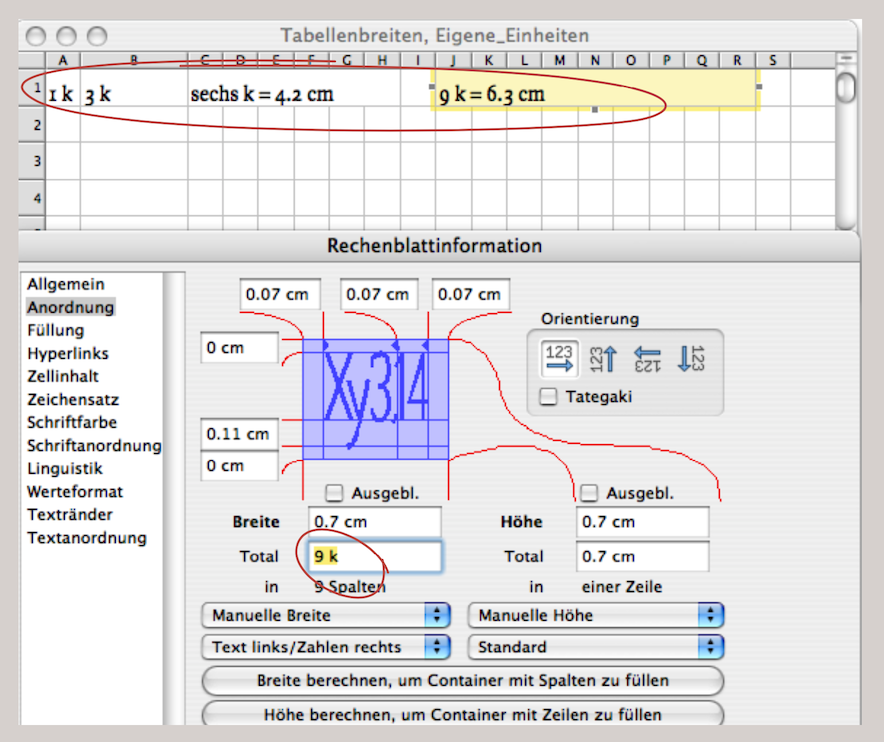

3.9.2 Individuelle Maßeinheiten

RagTime bietet neben den gängigen Maßeinheiten auch eigene Definitionen zu. Im Beispiel von Abb. 3.51 und Abb. 3.52 wurde eine Einheit von 7 mm definiert und als «Spezial_K» benannt, um daraus einen Raster im Rechenblatt zu formatieren. Es ist unschwer abzulesen, dass hier auch jede andere Maßeinheit selbst konstruiert werden kann. Die Maßeinheiten sind nicht nur für Tabellen (bzw. Rechenblätter), sondern als generelles RagTime-6-Hilfsmittel für jede andere Komponente anwendbar. Sicher nützlich in der Zeichnungskomponente.

3.9.3 Bereiche formatieren

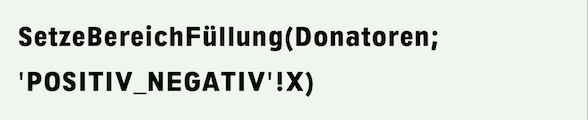

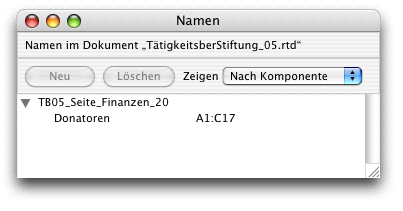

Beim Gestalten von Rechenblättern als Tabellen sind selbstverständlich auch Füllvorlagen anwendbar. Da kann jeder Zelle einzeln eine Füllung zugewiesen werden, oder auch genau ausgewählten Bereichen. In «Martin’s Power Functions» findet sich eine Funktion, die sich «SetzeBereichFüllung» nennt. Damit sind Zellenbereiche mit einer Füllvorlage „berechenbar“. Abhängig von bestimmten Vorgaben können Zellenbereiche automatisch eingefärbt werden. Das lässt sich auch über Knöpfe steuern. Als eines von vielen möglichen Beispielen greifen wir noch einmal auf unsere «Donatoren-Tabelle» zurück. Diese Tabelle soll jetzt in Serienbriefen eingesetzt werden. Für die Adressen der Dankesbriefe soll sie einen grünen Hintergrund bekommen; für die Adressen der Bettelbriefe einen roten Hintergrund (siehe Abb. 3.54 und Abb. 3.55). Hier zeigen wir lediglich das Prinzip auf und wählen eine „manuelle“ Bedingung mit einem Knopf (also nicht gesteuert über Bedingungen aus einer Adressliste). Das Vorgehen: Erstellen Sie eine Füllvorlage «Positiv» mit einem blassen Rotton und eine Füllvorlage «Negativ» mit einem blassen Grünton. Beide Füllvorlagen sind in unserem Beispiel auf rund 50% transparent gesetzt, damit das Bild der Geige noch sichtbar bleibt.

Danach wählen Sie die Zellen A1:A17 der Donatoren-Tabelle aus und rufen Sie die Palette «Namen» auf («Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Namen»). Wählen Sie «Neu» und geben der Auswahl den Namen «Donatoren». In Zelle E1 der Donatoren-Tabelle erstellen Sie einen Knopf «Einblendmenü» mit den beiden Namen «Positiv» und «Negativ». In Zelle E2 kommt danach Formel 3.7. Jetzt können Sie mit dem Einblendmenü wählen, ob die Tabelle Rot oder Grün eingefärbt werden soll. Wie so oft bei RagTime gibt es mehrere Möglichkeiten, um zu diesem Resultat zu kommen. Die speziellen Formelkapitel in diesem Buch sollen anregen, um eigene Lösungswege zu finden. In eine ähnliche Richtung geht das folgende Beispiel der automatisierten Tabellengestaltung mit vorformatierten Zellen. Mit «SetzeZelle…» können dann Zellen und Zellenbereiche unter vorgegebenen Bedingungen besonders gekennzeichnet werden. Der Trick liegt hier in den Werteformaten.

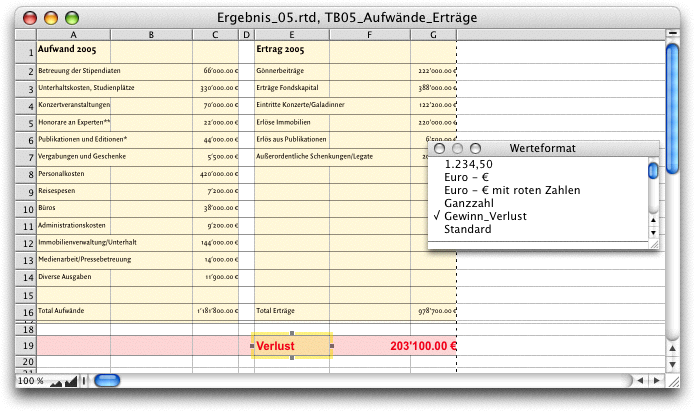

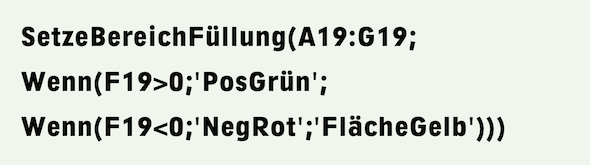

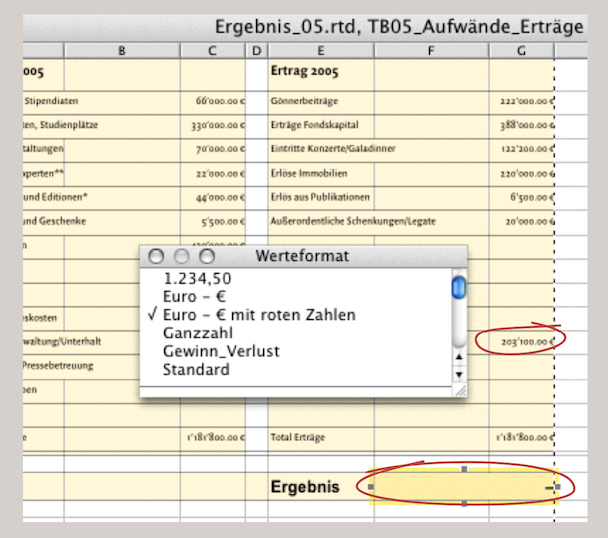

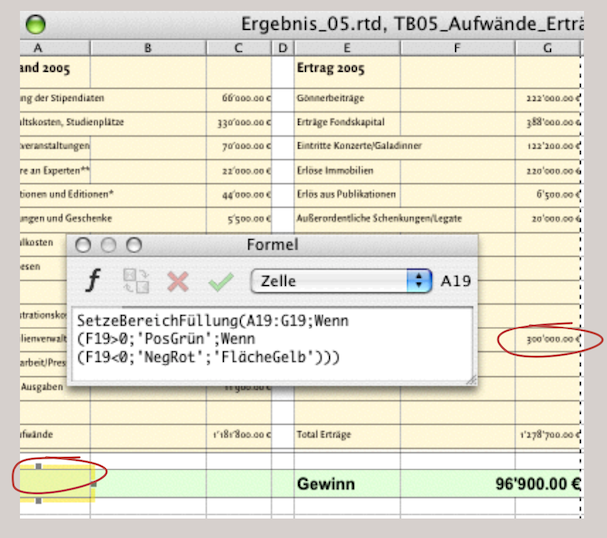

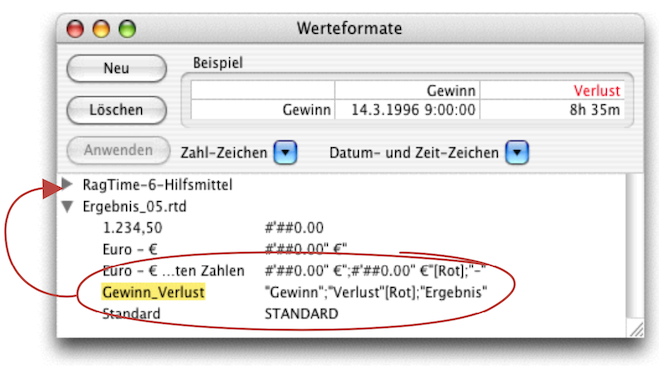

Gehen wir wieder von unseren beiden Tabellen «Aufwand» und «Ertrag» aus dem Tätigkeitsbericht der Stiftung (siehe Abb. 3.56). Gewinn, Verlust und ausgeglichenes Ergebnis soll in einer besonderen Zeile ausgewiesen werden; allerdings speziell formatiert. Ein Verlust hat Rot zu erscheinen, ein Gewinn Schwarz. Und auch die Hintergrundfarben sollen wechseln. Das Ergebnis aus Zeile 19 unseres Beispiels soll dann in verschiedenen Publikationen (Dokumenten und Layouts) mit den so erzeugten Stilvorgaben verwendet werden können.

- Tipp:

-

Mit den Abschnitten 3.9 „Tabellensatz – schnell wie nie“ und 3.10 „Organigramm: Ständig neu…“ werden Themen behandelt, die auch für ganz andere Einsatzgebiete nützlich sein können. Möglicherweise ist die eine oder andere Anwendung selbst für geübte Anwender neu. Die Flexibilität von Rechenblättern für die Gestaltung ist jedenfalls erstaunlich groß.

In Zeile 19 ist der derzeitige Verlust ausgewiesen. Darum ist die Schrift in der Zelle rot und der Hintergrund der Zellen blassrot. Die Steuerung dieser gesamten Formatierung erfolgt über drei Formeln und zwei Werteformate. Doch damit diese Formeln und Werteformate funktionieren können, müssen wir zuerst Farb- und Stilvorlagen erstellen. Wir haben eine Füllvorlage «NegRot» für den Hintergrund der Zellen, die mit Verlust zu tun haben. Wir haben eine Füllvorlage «PosGrün» für den Hintergrund der Zellen, die mit Gewinn zu tun haben und eine Füllvorlage «FlächeGelb» für das ausgeglichene Ergebnis. Im weiteren ist eine Füllvorlage «Rot» für die rote Schrift angelegt (die Füllvorlage «Schwarz» für die schwarze Schrift ist ohnehin gegeben).

Zu beachten für die Zellreferenzen in den Formeln ist ferner, dass die Zellen F19 und G19 vereinigt sind. Obwohl die Werte in Zelle G19 zu stehen scheinen, muss also die Zelle F19 angesteuert werden. Diese „Vorgabe“ hat ihren Grund in unserer Tabellendarstellung, in der die Spalte G für größere Zahlen zu schmal wäre. Wir erinnern uns: Diese Tabellen sind ursprünglich mit derjenigen der «Donatoren» im gleichen Rechenblatt untereinander platziert gewesen, wir haben die Spaltenbreiten unverändert gelassen. Die Zelle F19 bzw. deren Formel versteht sich von selbst: «G16-C16» ist das Ergebnis der «Total Aufwände» und «Total Erträge». Die Zelle E19 soll je nach Resultat in Zelle F19 einen anderen Text zeigen. Also ist diese Zelle abhängig von F19 – darum die Formel: «F19».

In Zelle A19 ist die Formel für die Hintergrundfüllungen untergebracht, deren Funktion «SetzeBereichFüllung» uns schon bekannt ist (Formel 3.8). Wenn das Ergebnis weder größer noch kleiner als 0 ist, dann wird die Füllvorlage «FlächeGelb» geliefert; also nur bei ausgeglichenem Ergebnis. In Abb. 3.57 und Abb. 3.58 haben wir „die Bilanz gefälscht“, um die Auswirkungen der Formeln zu zeigen. Wie aber kommen die rote Schrift, die wechselnden Begriffe in E19 und das «–» in F19 zustande?

Für diese Aufgabe haben wir uns die Möglichkeiten der Werteformate zunutze gemacht. Werteformate erlauben, einzelnen Zellen oder ganzen Bereichen Werte zuzuweisen, die aber auch variabel sein können. Öffnen Sie «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Werteformate» und klicken Sie «Neu». Dann geben Sie links einen Namen ein – «Gewinn_Verlust» heißt er bei uns (siehe Abb. 3.59). Rechts ist das Werteformat, das ähnlich wie eine Formel aussieht und auch so arbeitet. Beachten Sie die eckigen Klammern für «[Rot]», das einer gleichnamigen Füllvorlage entspricht. Steht nun in der Zelle mit diesem Werteformat eine positive Zahl, wird dort das Wort «Gewinn» in Schwarz eingefügt; ist es eine negative Zahl, wird mit roter Formatierung das Wort «Verlust» eingesetzt. Bei einem ausgeglichenen Ergebnis steht «Ergebnis» wiederum in Schwarz. Dieses Werteformat ist in unserem Beispiel der Zelle E19 zugewiesen. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Zelle F19 mit dem Werteformat «Euro – € mit roten Zahlen». Auch hier sind die Variablen mit anderen Werte-Ergebnissen vorgegeben. Solche selbst erstellten Werteformate können Sie natürlich auch nach oben in «RagTime-6-Hilfsmittel» ziehen. Dann sind sie in jedem neuen Dokument verfügbar und können die Formatierung – nicht nur in der Tabellengestaltung – wesentlich erleichtern. Damit schließen wir die Tabellengestaltung im engeren Sinne ab, arbeiten im nächsten Abschnitt aber weiter mit Rechenblättern.

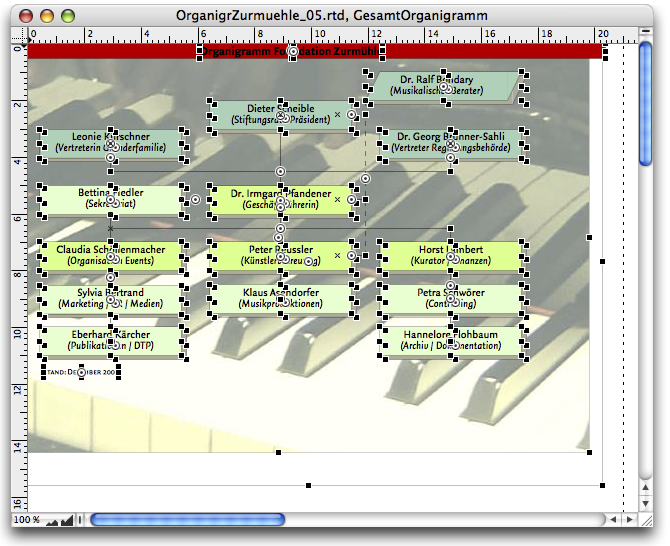

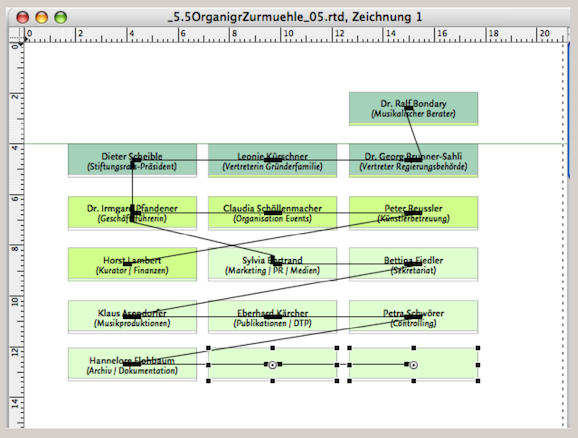

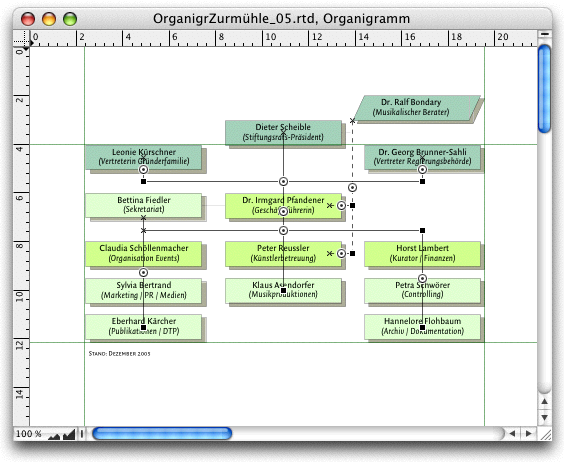

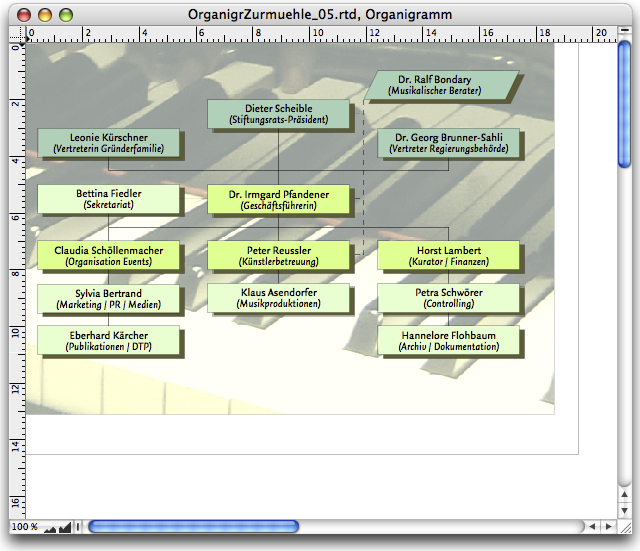

3.10 Organigramm: Ständig neu…

In der Foundation Zurmühle ist vieles im Aufbau. Das Organigramm muss neu gezeichnet werden. Sie wissen, dass dies nicht das letzte Mal sein wird. Und Sie wissen auch, dass Ihr Stiftungsratspräsident manchmal in nebensächlichen Dingen mit entscheiden will: Zum Beispiel bei den Farben. Also gestalten Sie mit RagTime ein Organigramm, das in vielerlei Hinsicht flexibel ist.

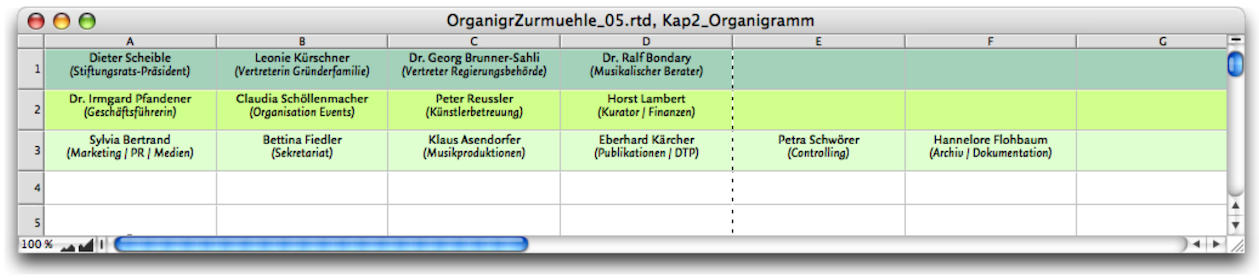

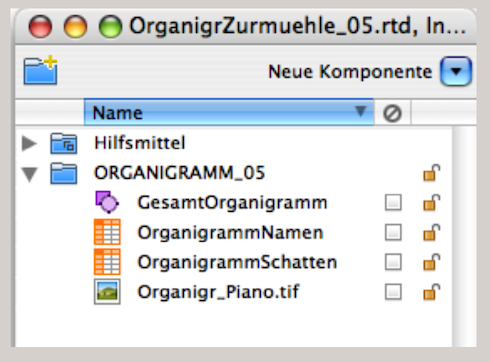

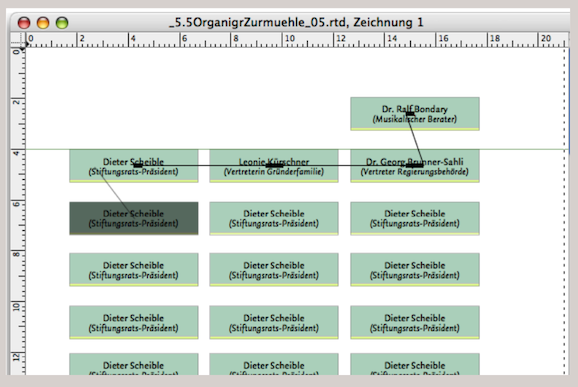

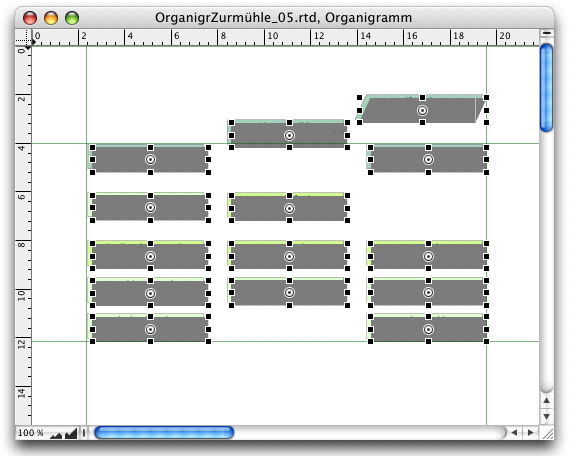

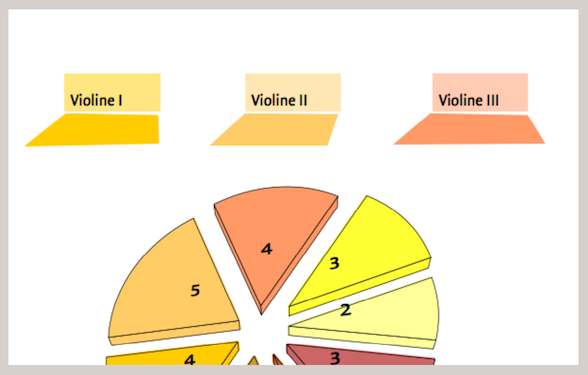

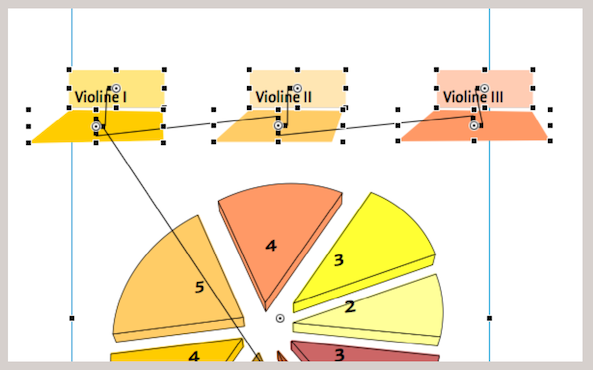

Die Komponente Zeichnung ist für eine solche Arbeit ideal. In dieser Komponente können Sie die verschiedensten Container und Elemente einfügen. Gleichzeitig aber haben Sie alles in einer einzigen Komponente verfügbar, um dieses entweder im Layout zu verschieben oder von einem Inventar in ein anderes zu kopieren. Bei unserem Organigramm finden sich im Inventar vier Komponenten, wie in Abb. 3.62: Eine Komponente Zeichnung, zwei Rechenblätter und ein Bild. Klicken wir auf das Zeichnungssymbol im Inventar, um die Zeichnung im eigenen Fenster genauer anzusehen (Abb. 3.60). Zunächst finden wir darin über 40 verschiedene Komponenten oder Linien. Alle lassen sich einzeln verschieben und bearbeiten.

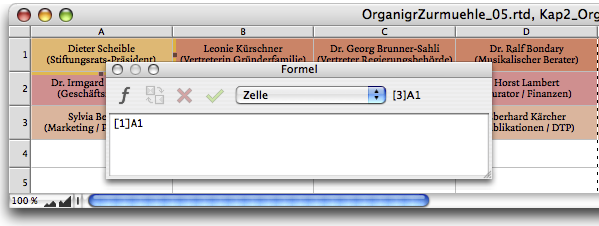

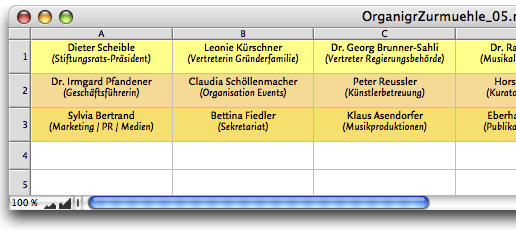

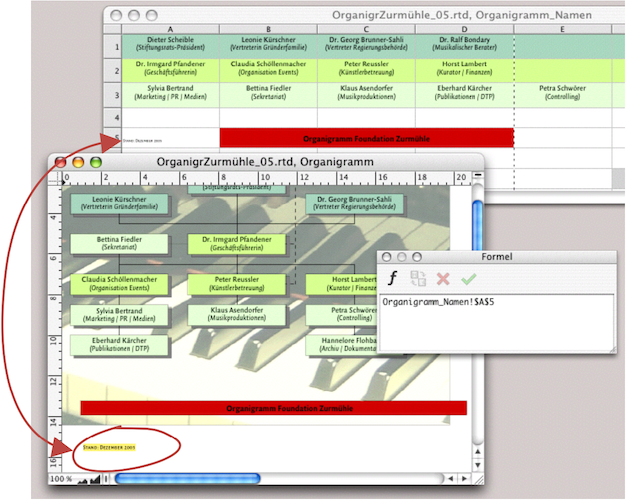

Die verschiedenfarbigen Felder mit den Namen und Verantwortlichkeiten im Organigramm sind alle in einem Rechenblatt zusammen gefasst. Da stecken gleich zwei Tricks dahinter. Zum einen haben Sie so alle Namen schön beieinander, zum anderen können Sie die Farben, die hier auch die Hierarchiestufen der Stiftung repräsentieren, einfach verändern. Das Rechenblatt wurde quasi auseinander genommen, damit jede einzelne Zelle im Layout frei bewegt werden kann.

Wesentlich dabei ist, dass Sie die Namen, die auf einer Hierarchiestufe stehen, auch in jeweils einer Zeile nebeneinander setzen (siehe Abb. 3.61). So ist es möglich, die ganze Zeile anzuklicken und eine Farbfüllung für diese Zeile zuzuordnen – und bei Bedarf die Farbfüllung zu ändern. Wichtig, wie bei jeder professionellen Arbeit mit RagTime: Die klar definierten Vorlagen für Farben, Füllungen, Schriften, Absätze usw. Sie werden sich vorab vielleicht überlegen, dass im fertigen Organigramm die einzelnen Felder in einer ganz anderen Aufreihung stehen. Die Erklärung dazu folgt später.

Bleiben wir bei unserem Rechenblatt und erinnern wir uns: Unser Stiftungsratspräsident hat ein Faible für Farben und möchte halt seine Meinung äußern. Dem Wunsch kann man einfach „vorbeugen“. Sie definieren bereits drei Farbharmonien – sagen wir in Gelb, in Rot und dasselbe in Grün.

3.10.1 Die Rechenblattlagen

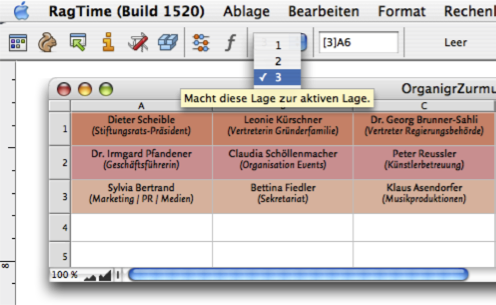

Eigentlich sind die Rechenblattlagen für kompliziertere, dreidimensionale Berechnungen entwickelt worden. Wir machen uns den Vorteil der Lagen hier anders zu Nutze. Was genau sind Lagen? Jedes Rechenblatt bei RagTime hat 16 000 Zellen in jeder Spalte und ebenso viele Spalten, was insgesamt 256 000 000 Zellen ergibt. Genau genommen lässt sich mit 16000 multiplizieren. Denn jedes Rechenblatt kann mit mehreren Ebenen, also «Lagen» erweitert werden. Wenn Sie in einem Rechenblatt arbeiten, sehen Sie in der Werkzeugleiste zwischen der Angabe der jeweils aktiven Zelle und dem Symbol zum Aufrufen der Formelpalette ein Aufklappmenü mit Zahlen. Hier sind 3 Lagen vorgegeben (siehe Abb. 3.64). Sie können unter «Rechenblatt ➝ Lage anhängen» mehrere weitere Lagen dazu installieren.

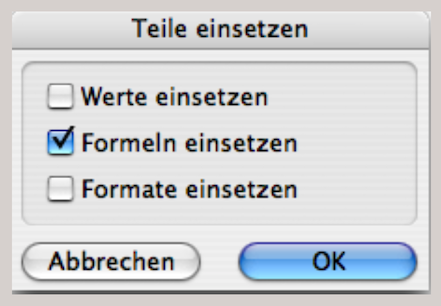

Sie haben in Lage 1 die Zellen formatiert, mit den Schriftvorlagen und vor allem mit den Farbvorlagen. Dann wechseln Sie in Lage 2 und setzen die Formeln ein, die sich auf Lage 1 beziehen. Eine eckige Klammer zeigt in den Formeln an, um welche Lage es sich handelt (siehe Abb. 3.65). Wollen Sie die Schriftformate mit kopieren, muss vor der Zellenreferenz ein «#» stehen. Kopieren sie diese Formel in alle betroffenen Zellen. Auch in Lage 3 setzen Sie diese Formeln ein. Das geht natürlich am einfachsten, wenn alle gewünschten Zellen von A1 bis F3 ausgewählt, kopiert und mit «Teile einsetzen» unter wieder eingefügt werden. Achten Sie darauf, dass auf der Auswahlpalette nur bei «Formeln einsetzen» das Häkchen steht.

Wir haben nun das Rechenblatt mit 3 Lagen: In jeder Lage die gleichen Namen, aber mit unterschiedlicher Formatierung der Füllvorlagen. Wenn es Sinn für die Präsentation Ihrer Aufgabe macht, können Sie zusätzlich in jeder Lage die Schriften noch unterschiedlich formatieren. Öffnen Sie jetzt eine neue Zeichnungskomponente. In unserem Beispiel haben wir diese im Inventar mit «GesamtOrganigramm» benannt (vergleiche Abb. 3.62).

Jetzt schieben Sie das Rechenblatt-Symbol aus dem Inventar einfach in das offene Fenster der Komponente Zeichnen. Dann verkleinern Sie das Rechenblatt, indem Sie den Rahmen anklicken und den Anfasser rechts unten so weit nach oben und links schieben, bis der Rechenblattrahmen nur noch die Zelle A1 zeigt. Diesen kleinen Rechenblattrahmen duplizieren Sie mit AD/•D, ziehen den neuen Rechenblattrahmen mit einem kleinen Abstand rechts neben den ersten und drücken erneut AD/•D. Beim wiederholten Duplizieren eines vorher schon duplizierten Elementes springt das neue Element immer genau so weit nach rechts wie das Vorhergehende. Als Alternative können Sie mit gedrückten 1“/1”-Tasten das Element mit der Maus erfassen und nach rechts ziehen. Es wird so automatisch eine Kopie erzeugt, welche aber in der Horizontalen (oder auch in der Vertikalen) auf gleicher Achse bleibt.

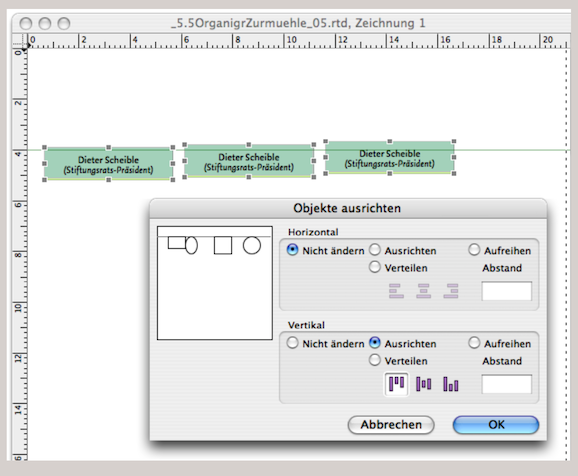

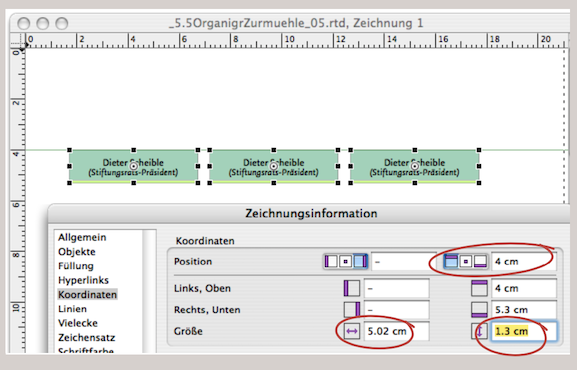

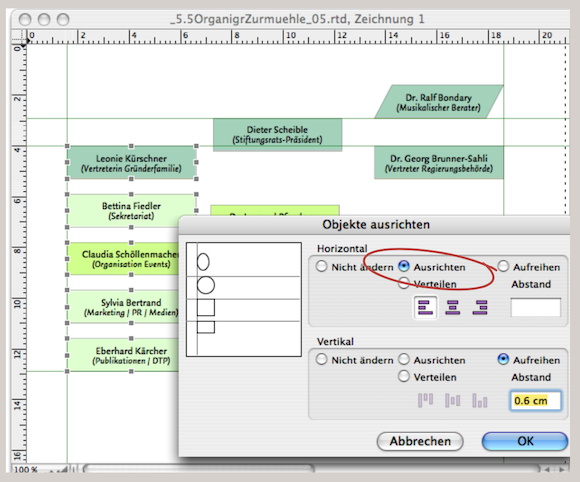

Für unser Beispiel-Organigramm haben wir auf jeder hierarchischen Ebene drei Felder nebeneinander; es können natürlich auch mehr sein. Um zu prüfen, ob alle Felder auf exakt der gleichen Höhe sind, ziehen Sie mit der Maus in einem gewissen Abstand ein imaginäres Rechteck über die drei Elemente: Damit sind alle aktiviert. Unter «Format ➝ Ausrichten» holen Sie sich die Tafel «Objekte ausrichten» und geben Sie die Ausrichtungen wie in Abb. 3.67 ein. Schließen Sie mit «OK» ab: Die Rechenblätter sind nun auf die gleiche Höhe ausgerichtet.

Das gleiche Resultat können Sie auch mit der Tafel «Zeichnungsinformation» unter «Koordinaten» erreichen (siehe Abb. 3.68). Mit der Eingabe bei den Koordinatenfeldern können Sie gleichzeitig auch die exakte Position sowie die Höhe und Breite der ausgewählten „Mini-Rechenblätter“ definieren. Die Maße, die Sie hier für Höhe und Breite der Objekte eingeben, müssen natürlich mit denjenigen des Rechenblattes für die Höhe und Breite der Zeilen/Spalten übereinstimmen. Nur dann ist jede Komponente genau eine Zelle groß. Je nach Gestaltung des Organigramms können Sie beides auch später noch anpassen.

Noch immer haben wir allerdings drei verschiedene Rechenblätter. Wir erzeugen aber noch mehr: Für jede Reihe in unserem Organigramm kopieren wir unsere drei bestehenden erneut. Diesmal mit einer anderen Methode: Umfahren sie die drei „Mini-Rechenblätter“, um Sie erneut zu aktivieren. Halten Sie 1“/1”-Tasten gedrückt, fassen Sie mit dem Mauszeiger eines der drei Elemente, und ziehen Sie diese nach unten. Alle ausgewählten Elemente werden gleichzeitig kopiert und exakt in der Vertikalen nach unten gezogen. Sie haben jetzt drei weitere Rechenblätter, die noch aktiviert sind.

Mit diesen verfahren Sie erneut so, wie eben beschrieben und wiederholen den Vorgang noch weitere zwei Male, bis Sie fünf Reihen zu je drei Feldern haben. Der Musikalische Berater unserer Stiftung ist rechts oben separat angeordnet. Für ihn ziehen Sie zusätzlich das oberste rechte Element ihrer Anordnung in gleicher Weise wie vorher nach oben (PS: Zwischendurch immer wieder sichern!).

3.10.2 Horizontale Pipelines

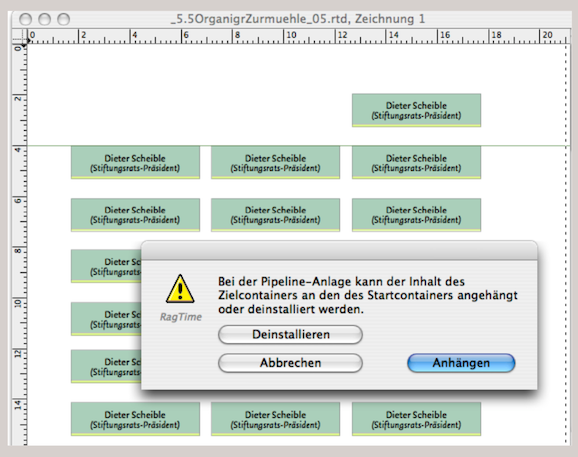

Jetzt kommen die Pipeline-Werkzeuge ins Spiel. In der „Chefetage“ unserer Stiftung haben wir zusammen mit dem Musikalischen Berater vier Namen. Also ziehen Sie mit dem Werkzeug der horizontalen Pipeline vom obersten linken bis zum obersten rechten Element je eine horizontale Pipeline (siehe Abb. 3.69 und Abb. 3.70). Es erscheint eine Abfrage, ob Sie das anvisierte Rechenblatt anhängen oder ob Sie es deinstallieren wollen. Klicken Sie auf «Deinstallieren». So wird das anvisierte Rechenblatt gelöscht und durch dasjenige ersetzt, von dem die Pipeline ausgeht. Sie werden bemerken: Im verknüpften Rechenblatt erscheint die nächste Zelle aus unserem ursprünglichen Rechenblatt, gleichzeitig verschwindet im Inventar die Rechenblatt-Kopie. Probieren Sie das mit offenem Inventar aus: Es wird jedes Mal eine Rechenblatt-Kopie entfernt.

Soll es nun zu einem Namen in der nächst unteren Unternehmenshierarchie gehen, also eine Zeile tiefer im Rechenblatt, ziehen Sie eine Pipeline mit dem Vertikal-Pipeline-Werkzeug. Es ist hilfreich, wenn Sie auf Ihrem Bildschirm auch das Rechenblatt mit den Namen offen haben (oder einen Ausdruck des Rechenblattes vor sich). Am Schluss der Pipeline-Verknüpfungen haben Sie in allen Namensfeldern des Organigramms wieder ein einziges Rechenblatt, nämlich das in Abb. 3.62 mit «OrganigrammNamen» bezeichnete. Sie können den gesamten Vorgang auch mit leeren Rahmen beginnen, und erst am Ende das Rechenblatt einschieben.

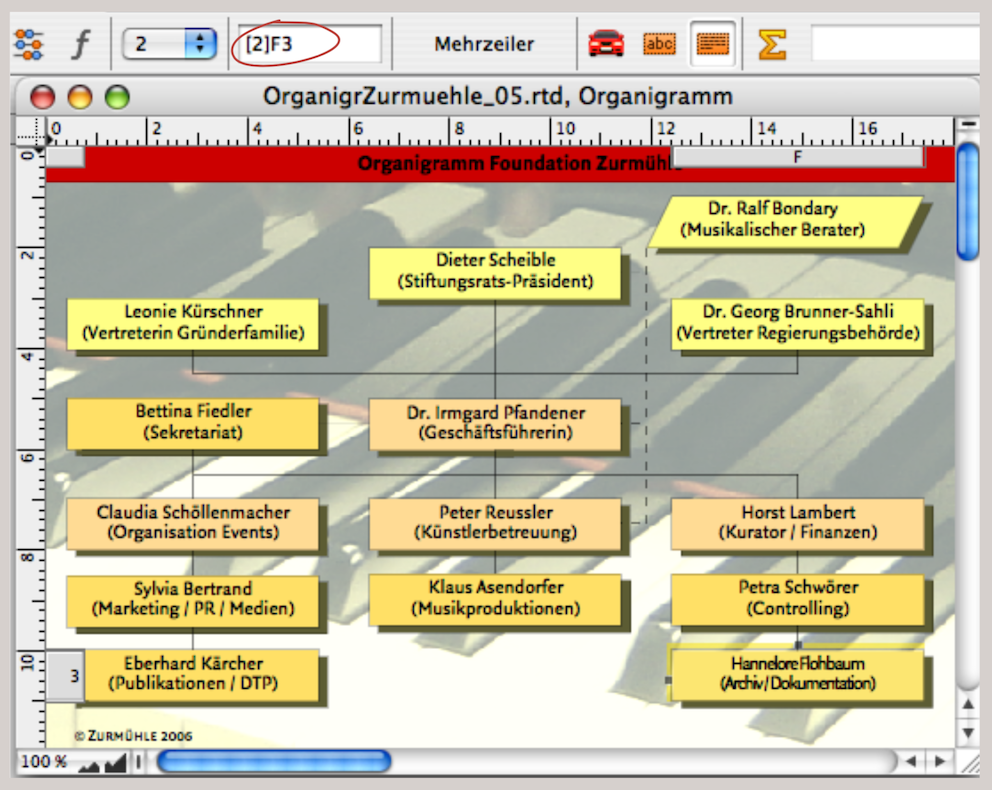

3.10.3 Ausrichten von Elementen

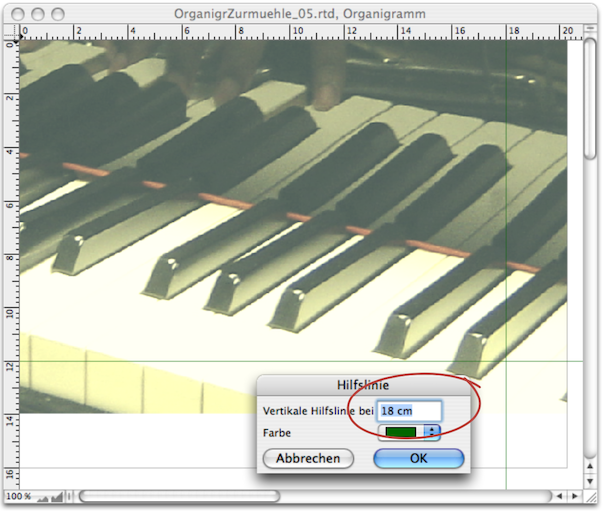

Nun haben wir zwar alle Namen, aber in einer Anordnung, die bei nicht dem entspricht, was wir brauchen. Mit Hilfslinien (mit dem Zeiger ins Lineal des Zeichnungsfensters klicken und mit gedrückter Maustaste vom oberen Lineal nach unten bzw. vom linken Lineal nach rechts ziehen) machen Sie sich einen Raster für die erste Einteilung.

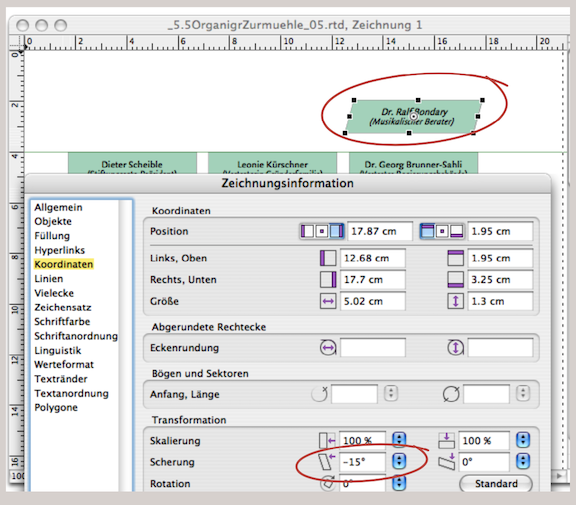

Anschließend schieben Sie die Elemente so, wie sie im fertigen Organigramm stehen sollten. Fürs korrekte Ausrichten haben Sie 2 Möglichkeiten: Einmal die schon bekannte manuelle Eingabe in der Einstelltafel «Zeichnungsinformation» und dort unter «Koordinaten». Hier können Sie die Position, und die Größe mit genauen Maßangaben eingeben, entweder metrisch in cm, oder – noch genauer – in der typografischen Einheit «pt». Aber auch das Scheren eines Feldes lässt sich hier einstellen wie in Abb. 3.72 beim «Musikalischen Berater».

Die zweite Möglichkeit des Ausrichtens geschieht über das Fenster «Objekte ausrichten», aufzurufen unter «Zeichnung ➝ Ausrichten…». Dieses Einstellfenster kann übrigens nur verwendet werden, wenn zuvor im Layout oder in der Zeichnungskomponente mindestens zwei Elemente aktiviert wurden (sonst ließe sich nichts aneinander ausrichten). In der Palette «Objekte ausrichten» sind die Einstellungen über die Symbole leicht zu verstehen. Einzig «Verteilen» und «Aufreihen» (siehe Abb. 3.73) möchten wir an dieser Stelle noch speziell erwähnen. Mit «Verteilen» rechnet RagTime die Abstände zwischen den am weitesten liegen Elementen aus und gliedert die anderen so ein, dass die Zwischenräume gleichmäßig groß sind. Bei «Aufreihen» können Sie einen fixen Abstand zwischen den Elementen eingeben. Das kann generell beim Layouten viel Arbeit ersparen.

Zwei weitere Möglichkeiten, das Ausrichten zu erleichtern: Einmal die Palette «Zeichnungsbefehle» (Abb. 3.76) und die Palette «Objektkoordinaten». Beide lassen sich unter «Fenster ➝ Paletten» aufrufen und frei auf der Arbeitsfläche platzieren und auch im Palettendock „parken“. «Objektkoordinaten» entspricht übrigens genau der Tafel «Koordinaten» im Fenster «Zeichnungsinformation» mit dem weiteren großen Vorteil, dass Sie hier ihre Eingaben nicht mit «Anwenden» oder «OK» zu bestätigen brauchen, sondern mit jeder Eingabe sofort sehen, was sich verändert.

3.10.4 Scherereien mit dem Scheren

In Abb. 3.72 haben wir das oberste rechte Element durch Prozenteingaben geschert. In unserem Organigramm will uns das nicht recht gefallen, da auch die Schrift mit geschert wird. Dasselbe passiert, wenn Sie mit gedrückter “/”-Taste den mittleren Ankerpunkt anfassen und ziehen. Auch dann schert das Objekt mit dem Inhalt. Damit Sie einen solchen unerwünschten Verzug wieder beseitigen können, wählen Sie – immer noch bei ausgewähltem Objekt – unter «Zeichnung ➝ Transformation ➝ Transformation entfernen», und schon steht die Schrift wieder gerade wie gewünscht. Noch eine andere Variante: Den Rahmen vom «Rechteck» in ein «Polygon» verwandeln und die oberen beiden Eckpunkte verschieben.

Große Namen werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Deshalb – nein, natürlich nur wegen des besseren Kontrastes – wollen wir im fertigen Organigramm einen Schatten hinter jedem Namensfeld. Dazu werden alle Felder ausgewählt, dupliziert und anschließend unter «Zeichnung ➝ Gruppieren», zu einem einzigen Element vereinigt.

Rufen Sie die Palette «Objektkoordinaten» auf, und geben Sie sowohl beim linken wie beim oberen Rand 5 pt oder 3 mm mehr, als dort in den Eingabefeldern steht: Alle „Schattenfelder“ sind nach rechts und unten verschoben. Allerdings fehlt noch die Schattenfarbe. Weisen Sie dem neuen Rechenblatt in den ersten drei Zeilen eine eigene (dunkle) Füllvorlage zu. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, ist die Elementgruppe noch mit «Zeichnung ➝ Stapelung ➝ Nach hinten bringen» hinter die Namensfelder zu setzen. Im Inventar sollten Sie jetzt der Ordnung halber noch die Kopie des Rechenblattes umbenennen. Wir haben das neu entstandene Rechenblatt «OrganigrammSchatten» genannt. Noch eleganter ist es, wenn Sie im Rechenblatt «OrganigrammNamen» eine vierte Lage mit der Füllvorlage des Schattens anlegen. Ziehen Sie dann dieses Rechenblatt aus dem Inventar in die erste der verknüpften Zellen für den Schatten und wählen anschließend «Lage 4» aus. So sind Sie bei einer Veränderung der Zellengrößen sicher, dass auch der Schatten „mitzieht“. Und Sie haben im Inventar erst noch ein Rechenblatt weniger.

Das Liniennetz, das die einzelnen Organigrammfelder verbindet, dürfte wohl etwas vom Einfachsten sein: Immer noch in der offenen Zeichnungskomponente klicken Sie in der Werkzeugleiste das Linienwerkzeug (die schräge Linie) an. Wenn Sie den Zeiger, der jetzt zu einem Fadenkreuz geworden ist, mit gedrückter Maus und dann mit gedrückter Umschalttaste 1/1 ziehen, ist es einfacher, horizontale oder senkrechte Linien zu ziehen. Während Sie den Zeiger bewegen, zeigt RagTime 7 gleichzeitig an, wie lange Ihre Linie im Moment ist und auf welcher Höhe des Seitenlineals sich der Zeiger gerade befindet. Sie können die Linien bis an den Rand der Namensfelder bringen oder direkt in die Felder hinein zeichnen. Denn am Schluss werden wir alle Linien als Gruppe auf eine Ebene nach hinten setzen, sodass sie zwischen den Schatten- und den Namenfeldern liegen. Das Wechseln der Ebenen geschieht mit «Zeichnung ➝ Stapelung ➝ Nach hinten bringen». Jetzt ist die Liniengruppe zuhinterst. Klicken Sie die gruppierten Schattenfelder noch einmal an, und führen Sie den gleichen Befehl aus: Dann ist die Schattengruppe zuhinterst und die Namensfelder stehen vorne. Wenn Sie möchten, können Sie alles zusammen gruppieren.

- Tipp:

-

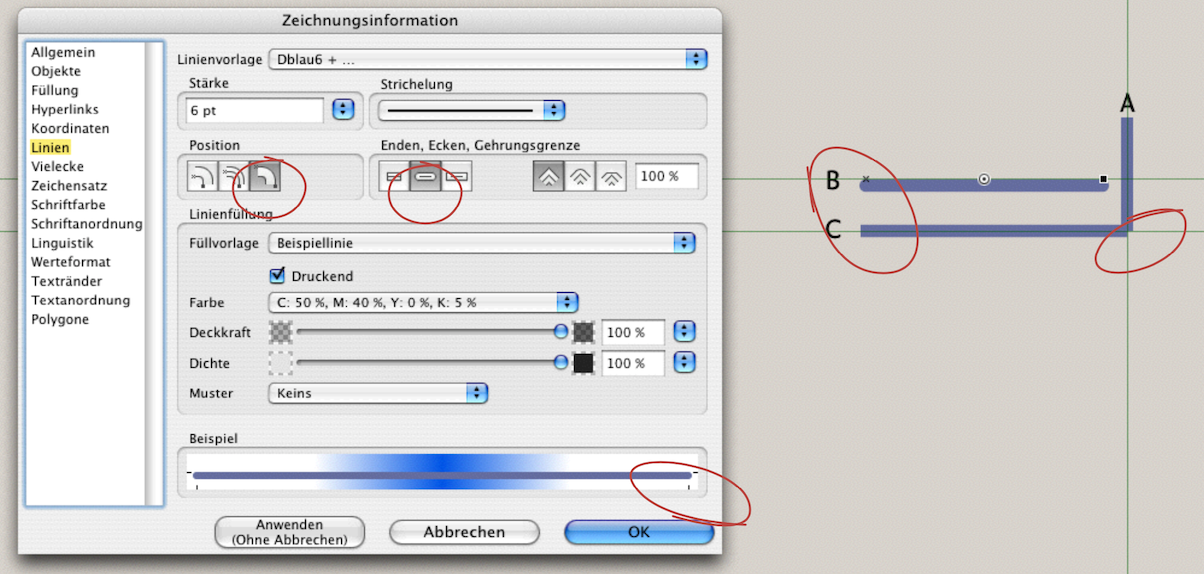

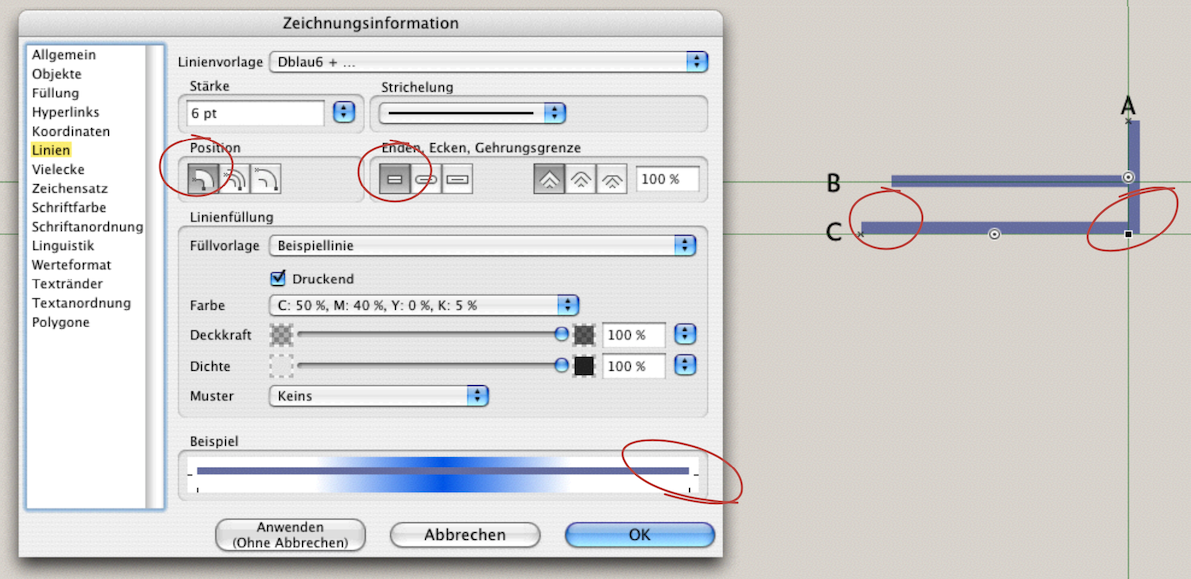

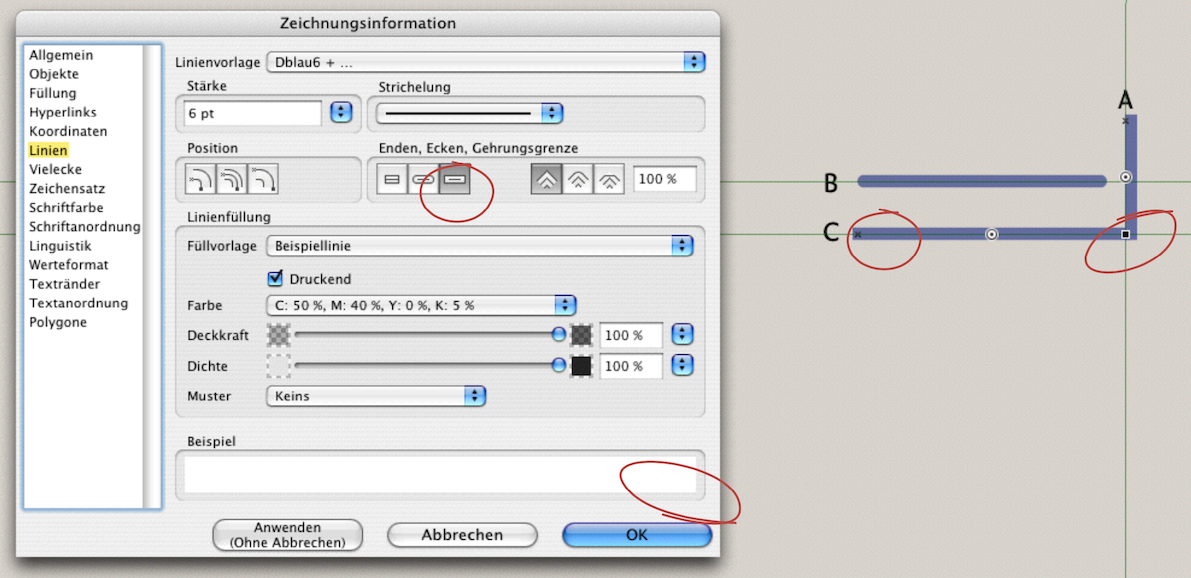

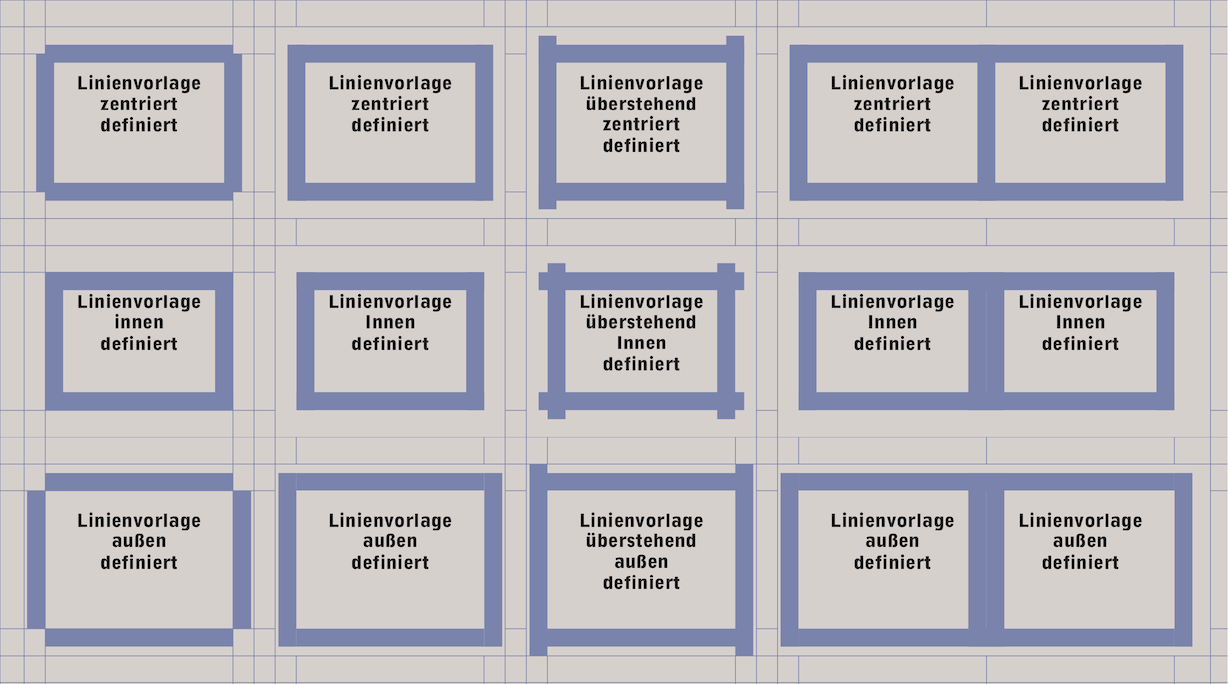

Linienvorlagen wurden in Kapitel 1 „Ordnung auf allen Ebenen“ bereits erklärt. Hier ist eine kurze Repetition im Zusammenhang mit dem praktischen Beispiel des Organigramms eingefügt. Vor allem dickere Linien erfordern einen sorgsamen Umgang in der Formatierung, um gute Anschlüsse zu erreichen.

Die Linien-Einstellungen bei RagTime 7 sind vielseitig. Aber es gibt einige Besonderheiten, die man sich in Erinnerung rufen sollte. Vor allem, wenn man mit Dokumenten arbeitet, die man an eine Druckerei weitergeben und sehr genau arbeiten will. Grundsätzlich: Verwenden Sie keine Haarlinien in einem Dokument, das professionell gedruckt werden soll. Für den Druck sind Haarlinien zu fein. Das Minimum von 0,2 pt sollten sie für dünne, dunkle Linien einhalten (helle Farben mindestens 0,5 pt). Eine weitere Besonderheit sind die Linien-Enden.

Wenn Sie beispielsweise eine senkrechte und eine waagrechte Linie gezogen haben, die aufeinander stoßen, so können Sie ohne Verwendung von Hilfslinien nicht immer sicher sein, dass die Endpunkte der beiden Linien sich auch wirklich berühren. Machen Sie den Test: Fassen Sie den Endpunkt einer der Linien an, und bewegen Sie ihn mit dem Zeiger hin und her. Immer wenn der Endpunkt einer Linie den Endpunkt der anderen Linie trifft, erscheint ein kleiner grauer magnetischer Punkt und führt die Endpunkte der beiden Linien zusammen.

Haben Sie aber dickere Linien, sieht das vielleicht doch nicht so aus, wie Sie es sich vorgestellt haben. Die Linien in Abb. 3.77 haben eine Breite von 6 pt und sind auf Hilfslinien gezogen. Der Berührungspunkt von Linie A und C ergibt keinen schönen Anschluss, obwohl sich die Endpunkte exakt berühren. Der Grund liegt darin, dass die Linien zentriert sind bzw. die Enden falsch definiert sind. Je dicker aber eine Linie ist, desto deutlicher wird sichtbar, wieso bei den Endpunkten eine kleine Ecke entsteht. Bei der aktiven Linie B wurden runde Abschlüsse ausgewählt. Die Rundung geht knapp über die gerade Linie C hinaus (beide Linien wurden miteinander auf die linke Achse ausgerichtet). Ein sauberer Linienanschluss bei dickeren Linien lässt sich erreichen, wenn, die Linien entweder als nicht zentriert eingestellt werden, wie bei den Linien A und C in Abb. 3.78 oder die Enden der Linien über die eigentlichen Endpunkte geführt werden wie in Abb. 3.79. Sind überstehende Linienenden ausgewählt, so verlängern sich die Linien an jedem Ende um die Hälfte der Linienstärke, in den Abbildungsbeispielen also um 3 pt. In Abb. 3.79 zeigt die Tafel «Zeichnungsinformation» übrigens keine Beispielslinie im untern Feld mehr an, weil zwei Linien ausgewählt wurden, die beide nicht mehr mit der Linienvorlage «Dblau6» übereinstimmen.

Bei Linienformatierungen in Rechenblattzellen treten andere Besonderheiten auf: Wenn dickere Linien mit dünneren Linien aneinander stoßen (Abb. 3.80, erste Spalte von links), wenn überstehende Linien definiert werden (dritte Spalte von links) und wenn nebeneinander liegende Zellen auf allen Zellrändern Linien aufweisen (die beiden Spalten rechts). Auch der Zellinhalt kann von ungünstigen Zellrändern beeinträchtigt werden. Bei dickeren Linien ist also die richtige Formatierung genau zu prüfen. Nach diesem Linienausflug kehren wir wieder zurück zu unserem Organigramm.

Bei unserem Organigramm fehlt jetzt nur noch der Hintergrund und der Titel. Wieder arbeiten wir in der offenen Zeichnungskomponente weiter. Zuvor empfehlen wir, die bisherige Arbeit unter einem anderen Namen zu speichern, sodass Sie notfalls darauf zurückgreifen können, wenn in den weiteren Schritten unabsichtlich etwas verändert oder gar gelöscht werden sollte.

Ziehen Sie einen Rahmen mit der Komponente «Bild» über ihre ganze bisherige Organigramm-Darstellung. Das Organigramm wird jetzt nicht mehr sichtbar sein, da es von der Komponente Bild überdeckt ist. Klicken Sie in die Komponente: Der Linienrand wird zu einer „Ameisenlinie“. Jetzt können Sie unter «Ablage/Datei ➝ Importieren» das Bild auf Ihrer Festplatte auswählen, das Sie dafür vorgesehen haben. Der gleiche Prozess geht noch einfacher, wenn Sie in die leere Bildkomponente einen Doppelklick machen.

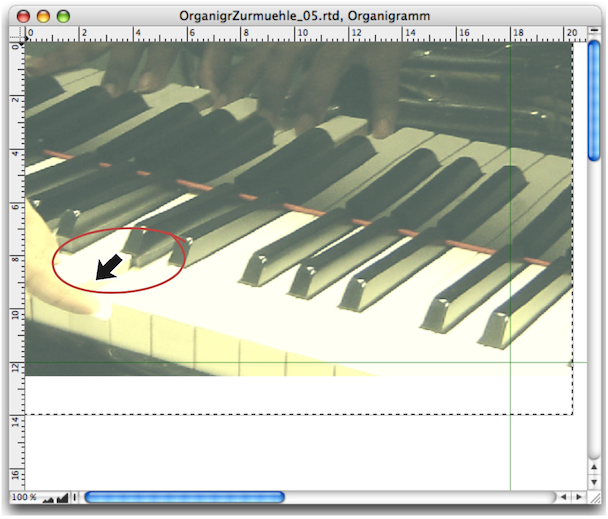

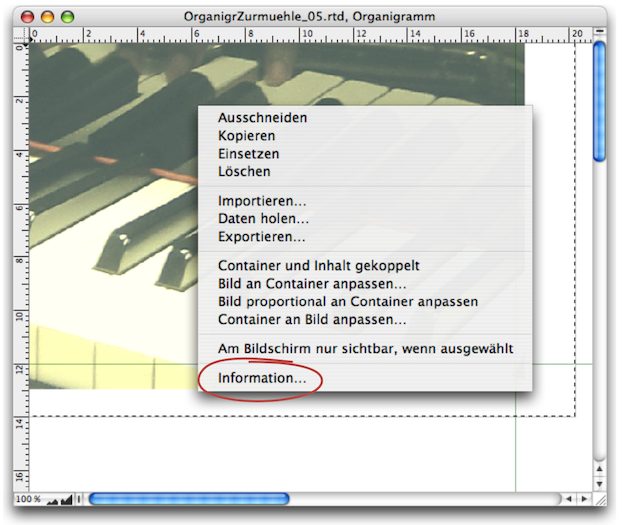

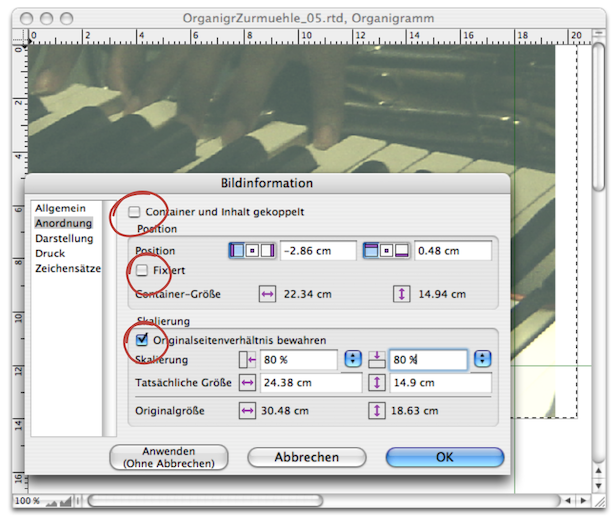

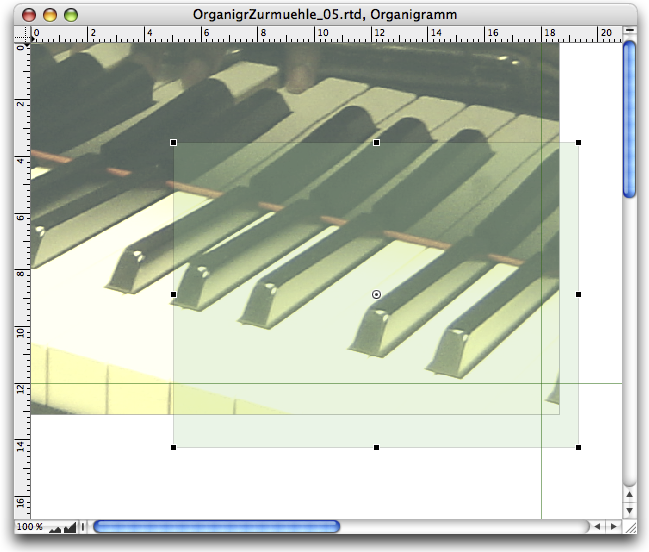

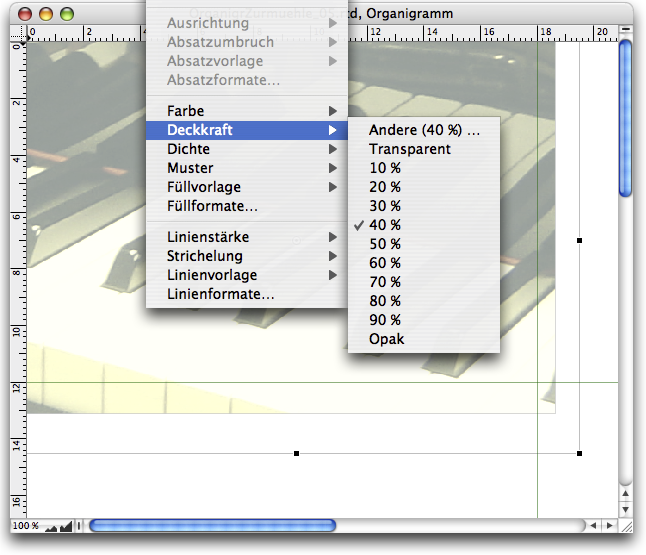

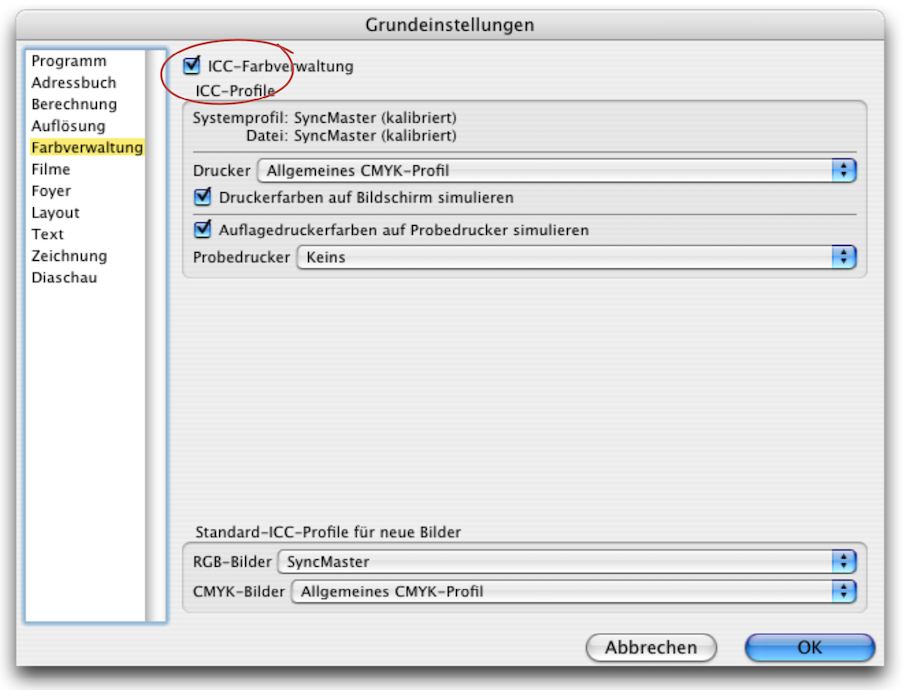

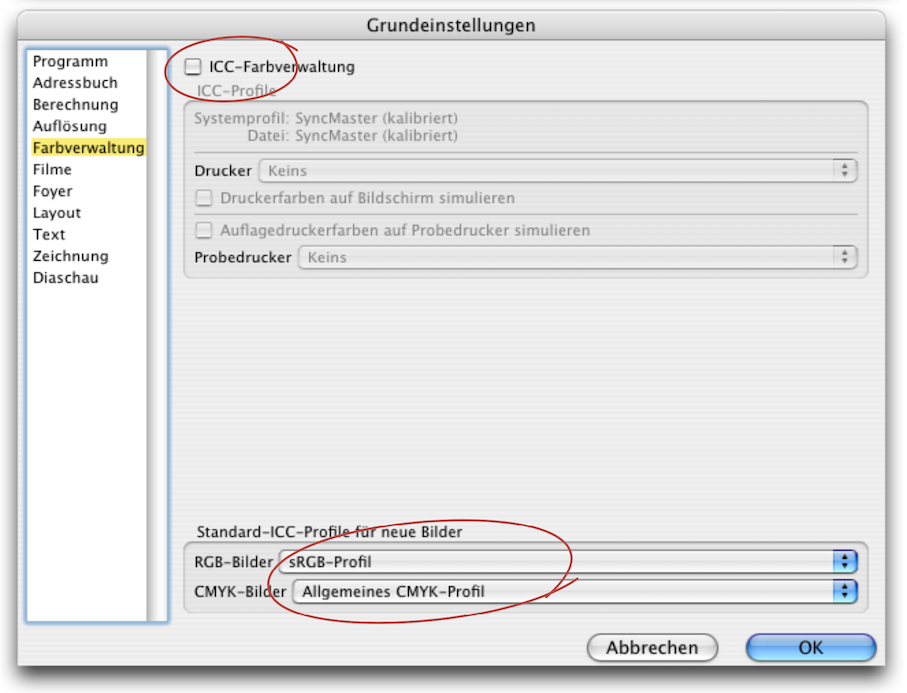

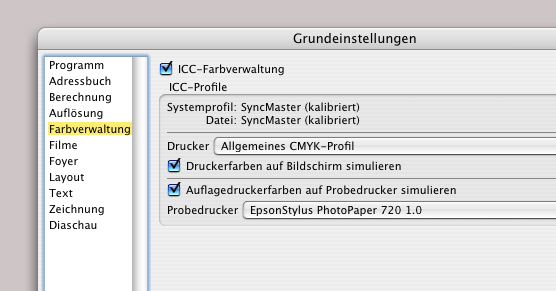

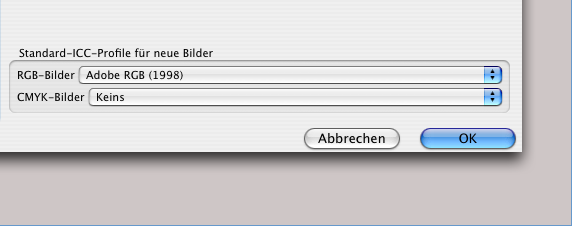

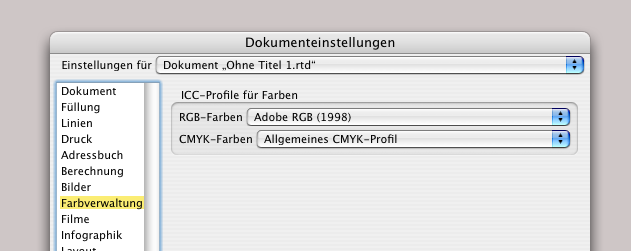

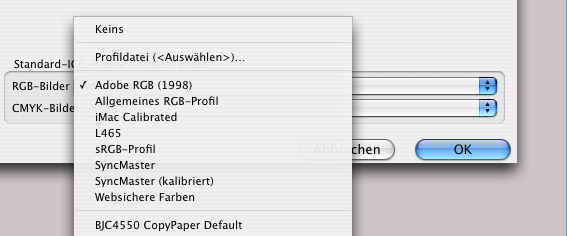

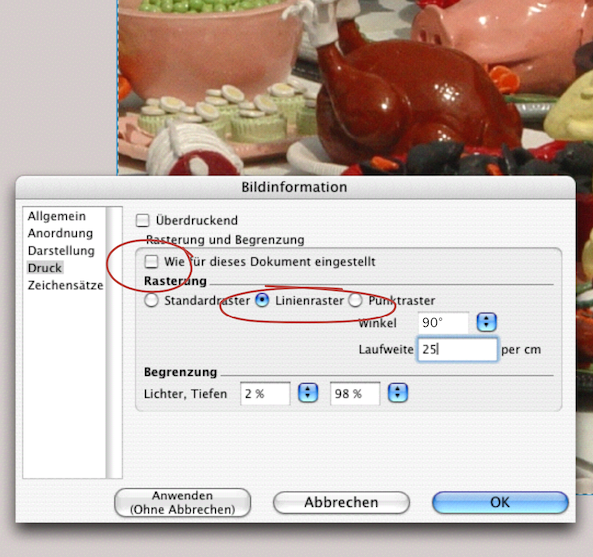

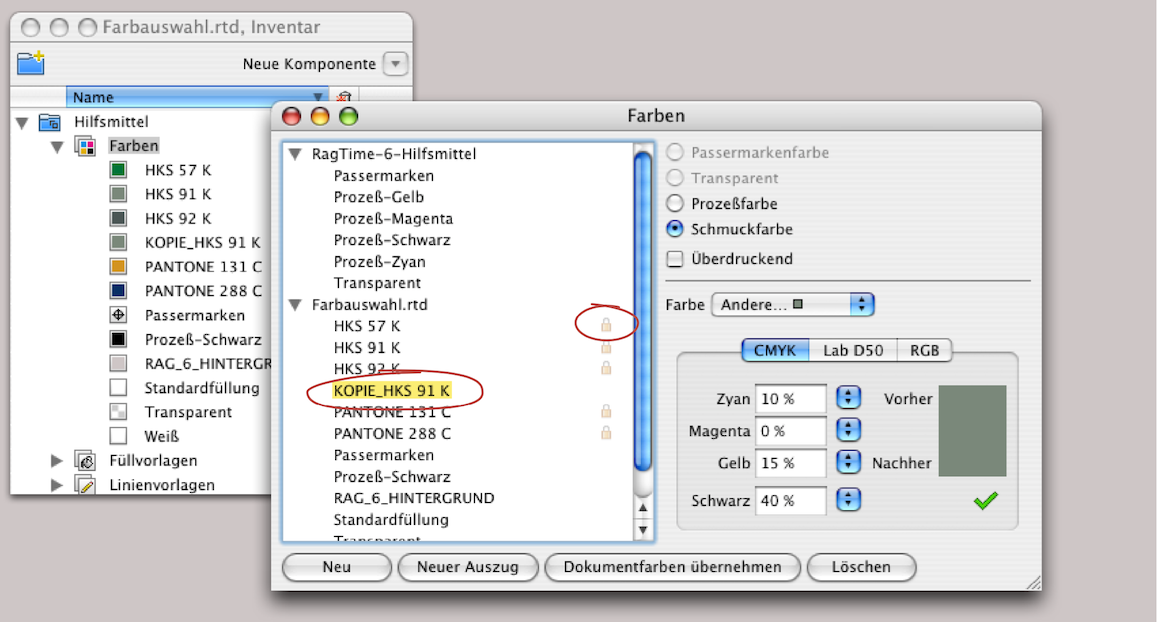

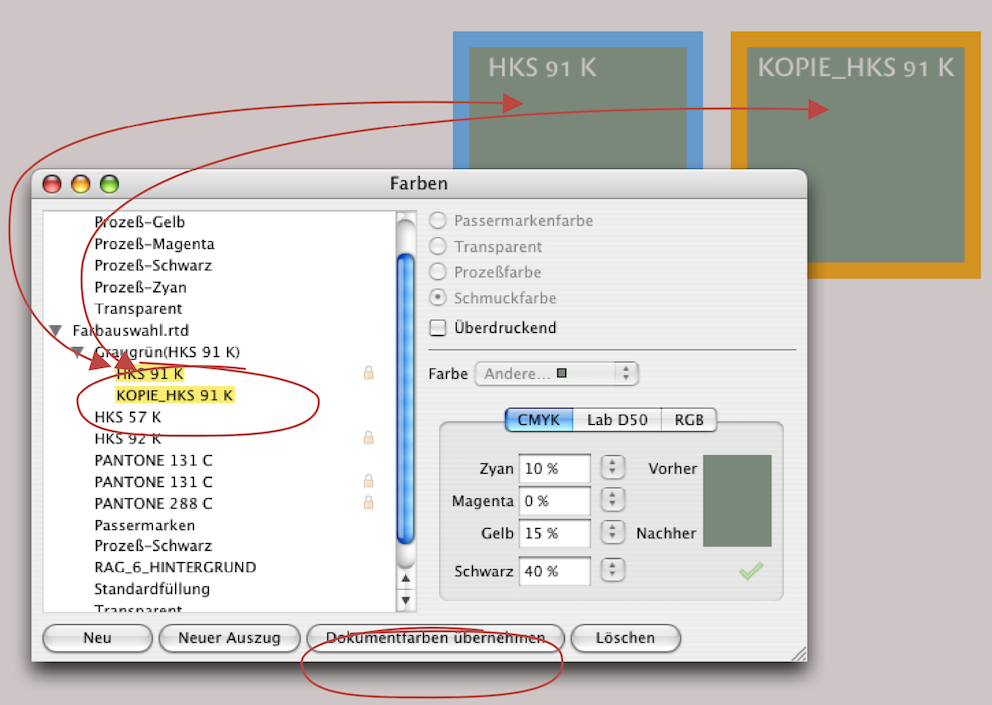

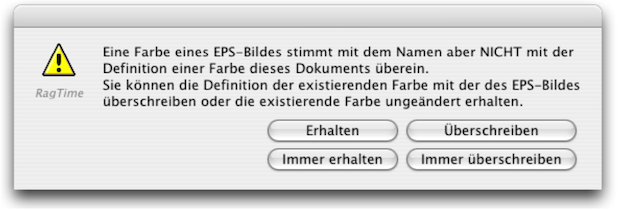

Das importierte Bild, bzw. dessen Namen haben wir gleich im Inventar in «Organigr_Piano.tif» geändert (siehe auch Abb. 3.62). Geben Sie immer Namen, die für Sie logisch sind, und ihrem Projekt entsprechen. Das Bild «Organigr_Piano.tif» ist uns aber zu groß und entspricht auch im Bildausschnitt nicht dem, was wir uns vorstellen.