2 Wie RagTime Schule macht

RagTime wurde schon von Anfang an gerne in Schulen verwendet. Hier geht es mit RagTime 7 um Beispiele aus einer Privatschule. Lernen lässt sich da vor allem, wie man die Administration gut organisiert. Neben Briefen, Serienbriefen, Adresslisten und Terminplanung widmen wir uns auch der Handhabung mit Knöpfen. Bleibt zu hoffen, dass alles klar genug aufbereitet ist, damit Sie nicht nachsitzen müssen.

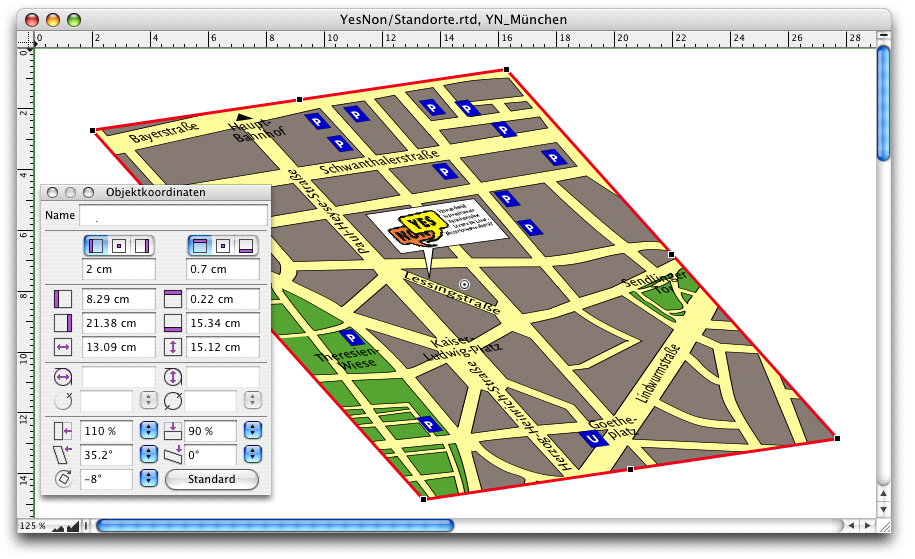

Die Privatsprachschule „YesNon“ ist ein Franchise-Unternehmen mit derzeit fünf Schulen: In London, Malta, Montpellier, München und Zürich. Alle diese Schulen sind am Erfolg beteiligt und werden vom Hauptsitz in Frankfurt in jeder Beziehung unterstützt. Von hier aus wird auch das Marketing, die Qualitätskontrolle und die Abrechnung geleitet.

Die Schule ist auf Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren ausgerichtet. Ein Sprachaufenthalt beträgt mindestens 6 Monate. Während dieser Zeit wird halbtags gelernt und halbtags in Firmen oder Nonprofit-Organisationen gearbeitet. Die Qualifikation eines besuchten Kurses beschränkt sich nicht nur auf die schulischen Spracherfolge, sondern bezieht auch Sozialkompetenzen aus dem praktischen Einsatz mit ein.

2.1 Briefpapier oder RagTime 7?

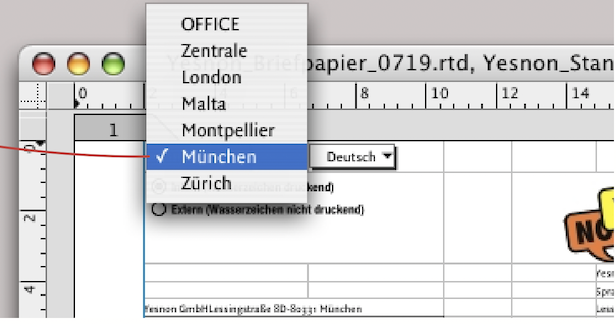

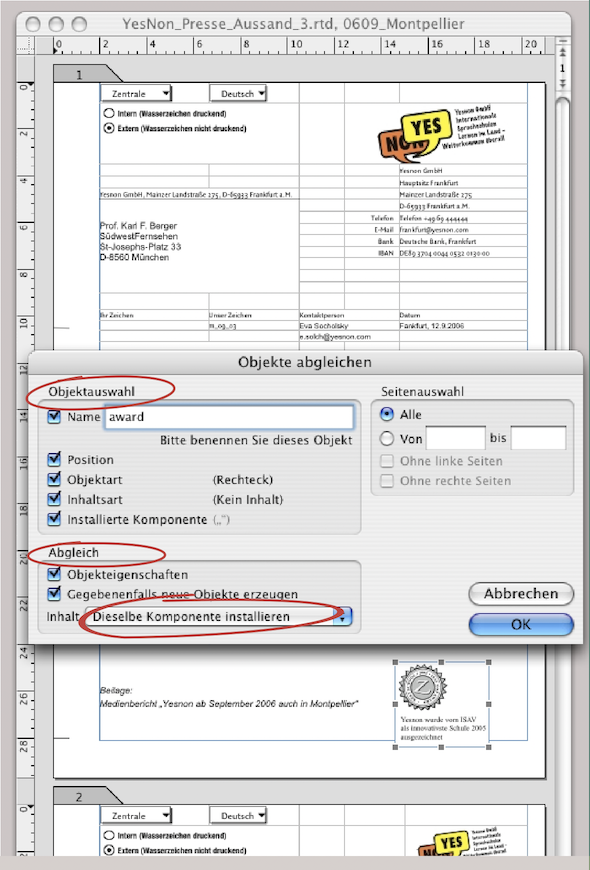

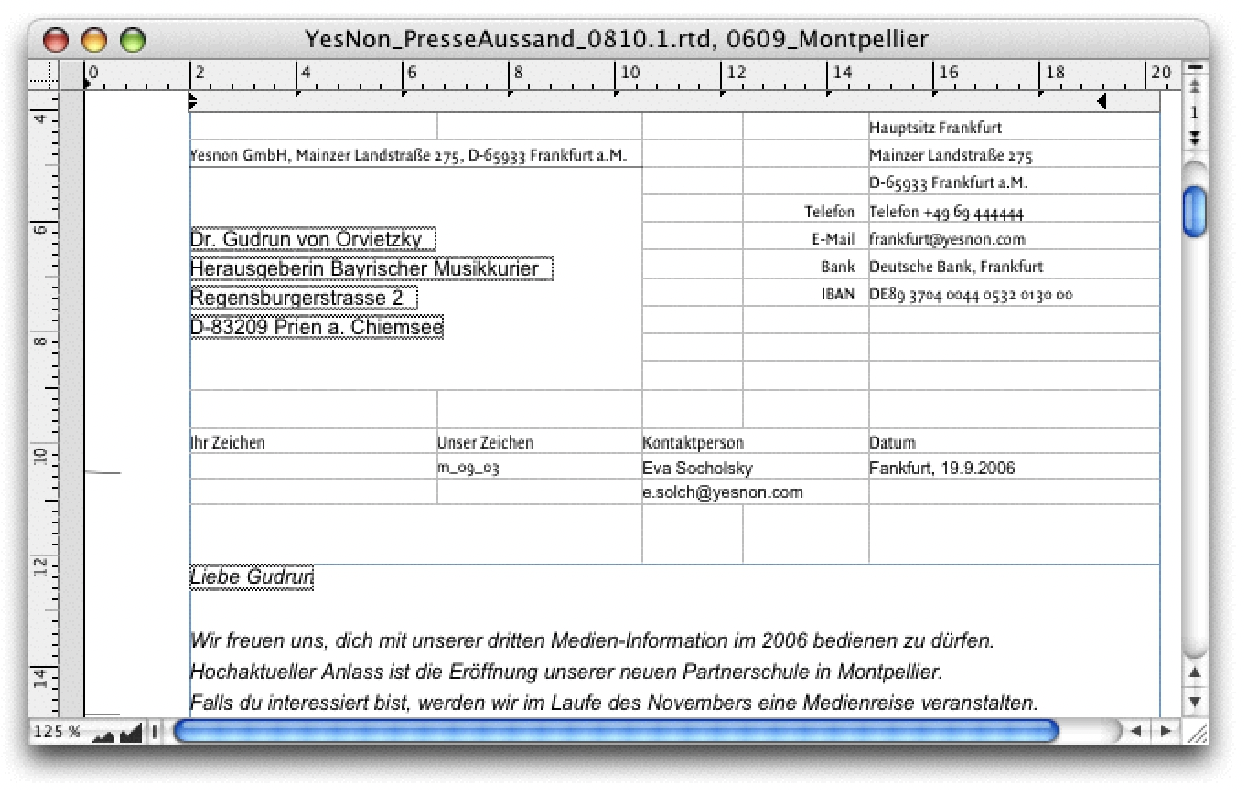

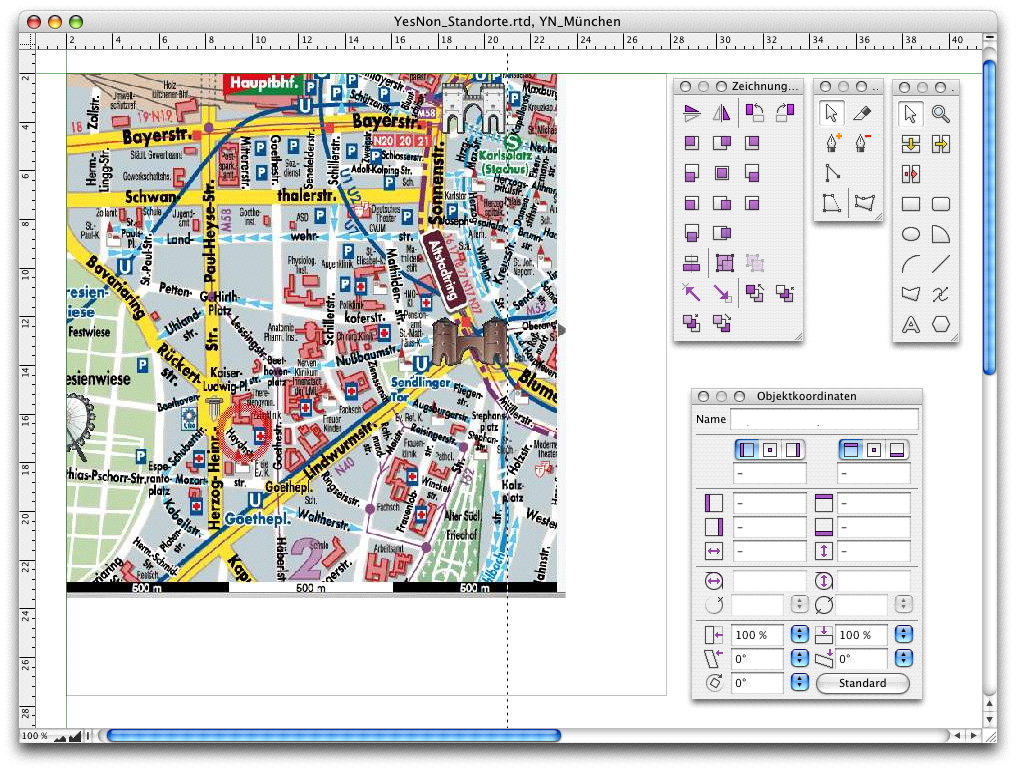

Das ist keine absurde Frage. Immer häufiger werden Schriftstücke und Dokumente elektronisch verschickt. Und immer bessere Postscript-Drucker können mit hoher Auflösung eine ansprechende Druckqualität erzeugen. Damit ist die Frage, welche Papiere tatsächlich bei einer Druckerei in Auftrag gegeben werden müssen, berechtigt. Möglicherweise genügt ein einziges, mehrfarbig gedrucktes Papier, und alles andere wird individuell mit selbst gestalteten Formularen gelöst. Weil sich Klein- und Mittelbetriebe, ebenso wie Selbstständige mit RagTime Formularblöcke (mit dem Suffix .rtt) rasch und effizient selbst erstellen können, gehen wir als erstes auf das Briefformular ein. Im Beispiel der Sprachschule sind es sechs verschiedenen Standorte (z. B. Abb. 2.1 in München), welche eine gut vorbereitete Organisation verlangen. Ein gewöhnliches Briefformular wird kaum genügen. Bauen wir darum Schritt für Schritt ein raffinierteres Formular auf.

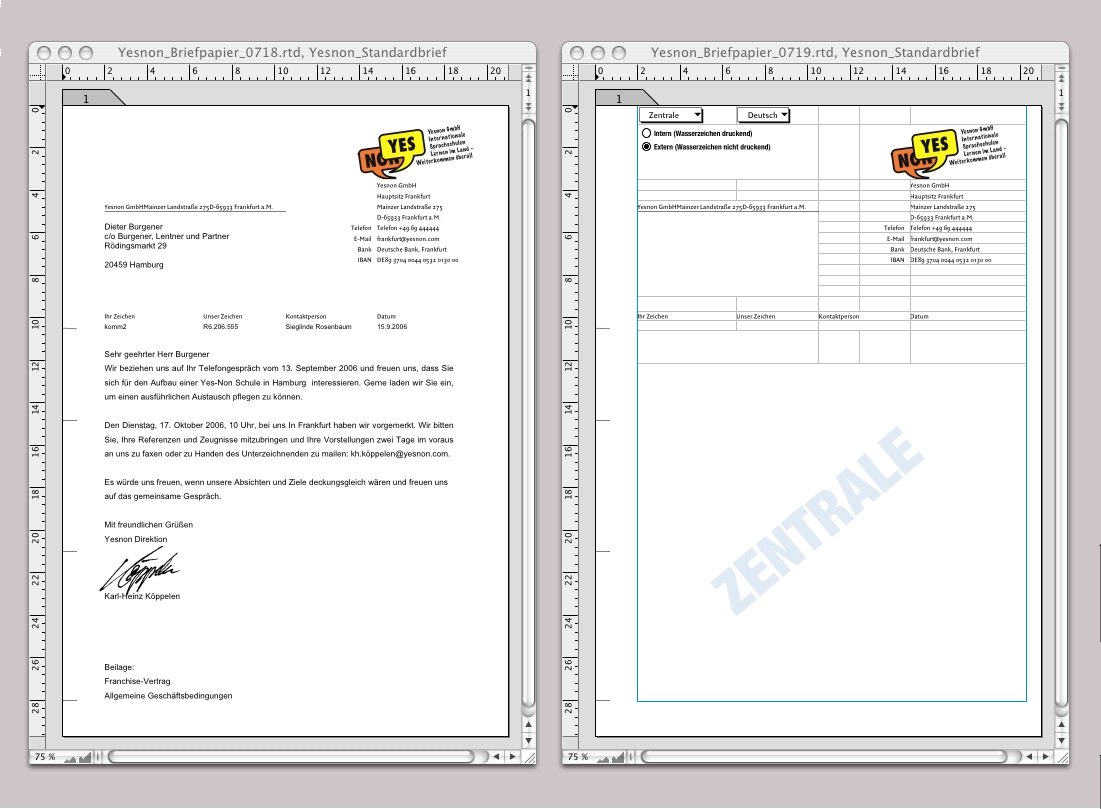

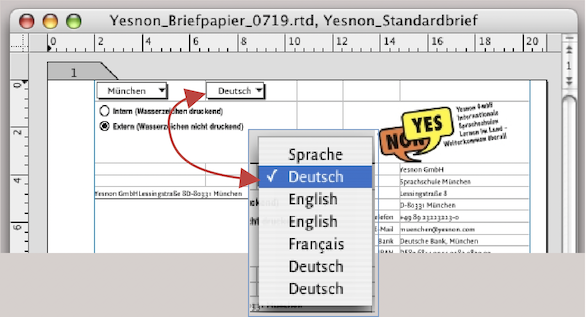

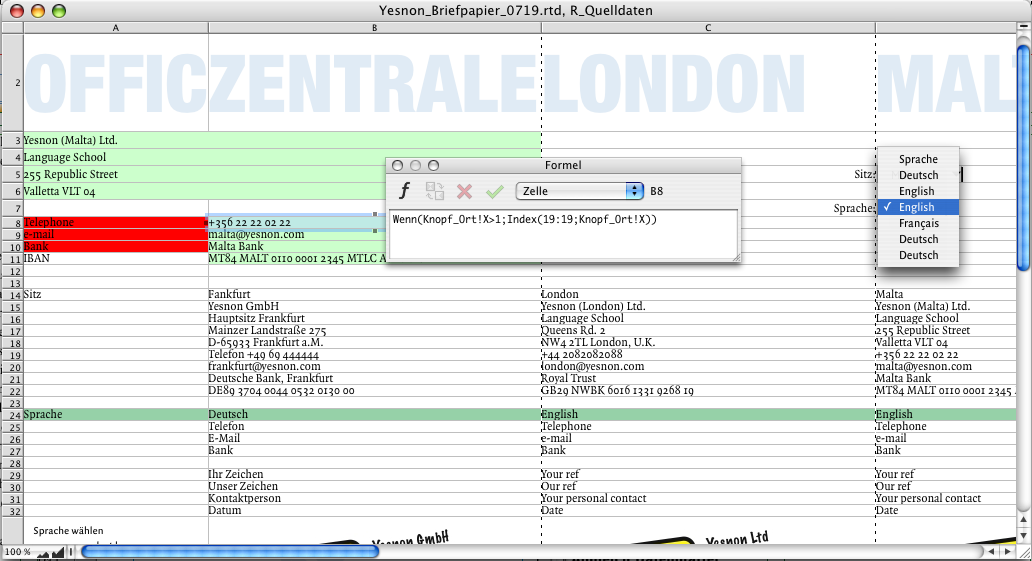

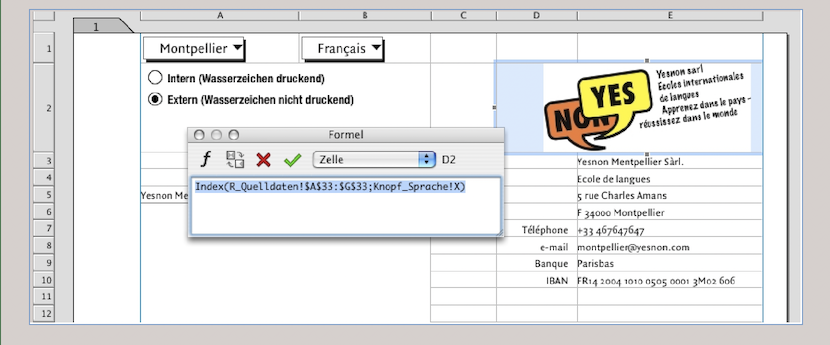

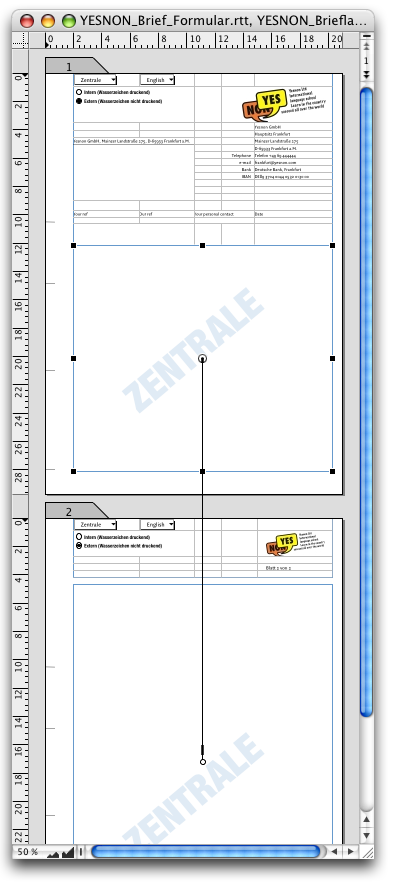

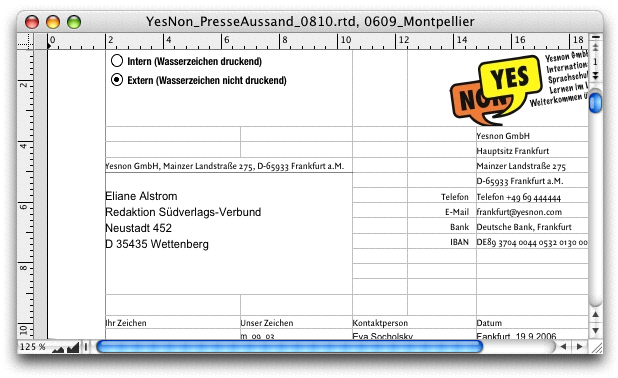

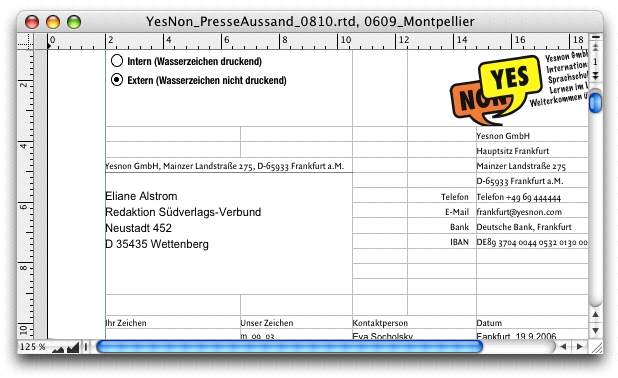

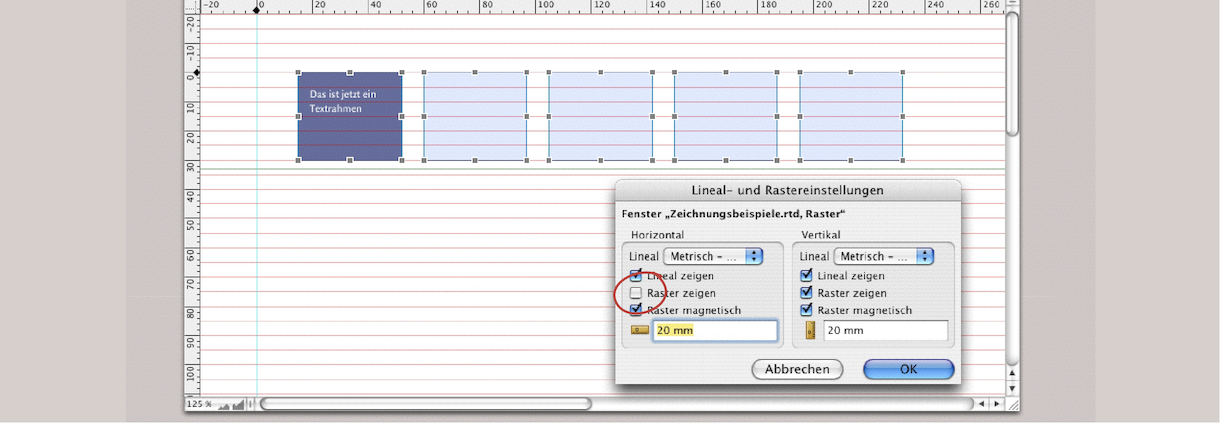

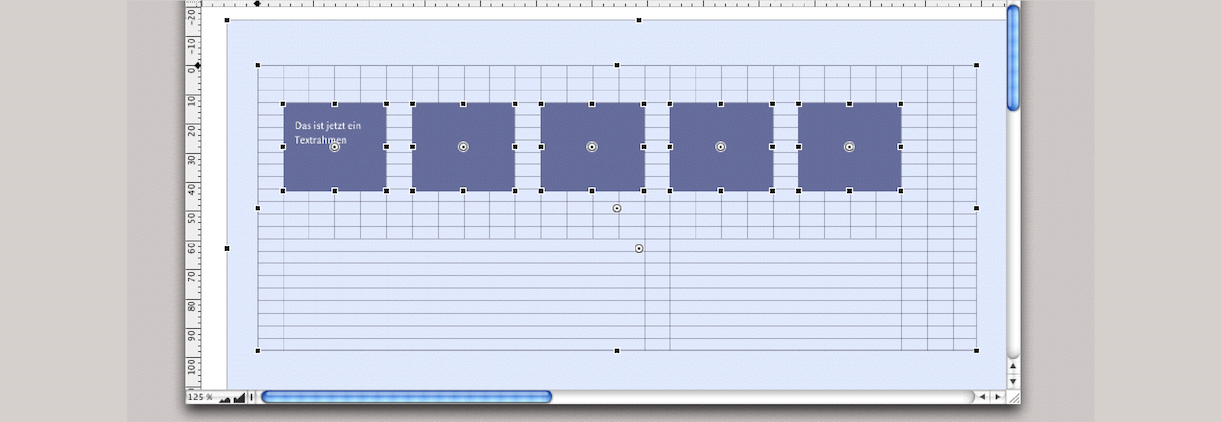

Bei der YesNon GmbH geht es mehrsprachig zu. Alle Schulen arbeiten mit den gleichen RagTime-Dokumenten. Es soll an jedem Arbeitsplatz individuell entschieden werden können, welche Sprache der Brief oder die Mitteilung haben soll. Für uns ist es interessant, die Möglichkeiten zu entdecken, die in Formularen stecken, wenn sie mit Rechenblättern aufgebaut sind (siehe Abb. 2.2). Links das Dokument wie es dann im täglichen Einsatz aussieht, rechts das Dokument mit allen nicht druckenden Elementen von einem Formularblock geholt.

In diesem Dokument sind drei Dinge besonders auffällig: Erstens handelt es sich im oberen Drittel um ein Rechenblatt (mit Ausnahme der Falzmarken), zweitens sind Knöpfe eingebaut und drittens ist hinter dem Textrahmen, der für den Brieftext vorgesehen ist, ein Wasserzeichen mit der Standortbezeichnung «Zentrale» zu sehen. Dieses Wasserzeichen ist mit dem ersten Auswahlknopf und den Radioknöpfen darunter verknüpft. Damit kann der Benutzer vorgeben, an welchem Standort das Dokument verfasst wurde. Weil solche Wasserzeichen in den verschiedensten Dokumenten eine große Hilfe sein können, wenden wir uns vorerst dieser Funktion zu.

2.2 Wasserzeichen als Hilfsmittel

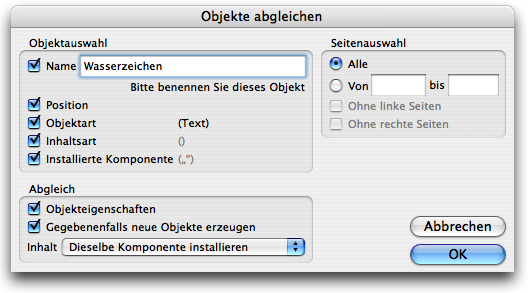

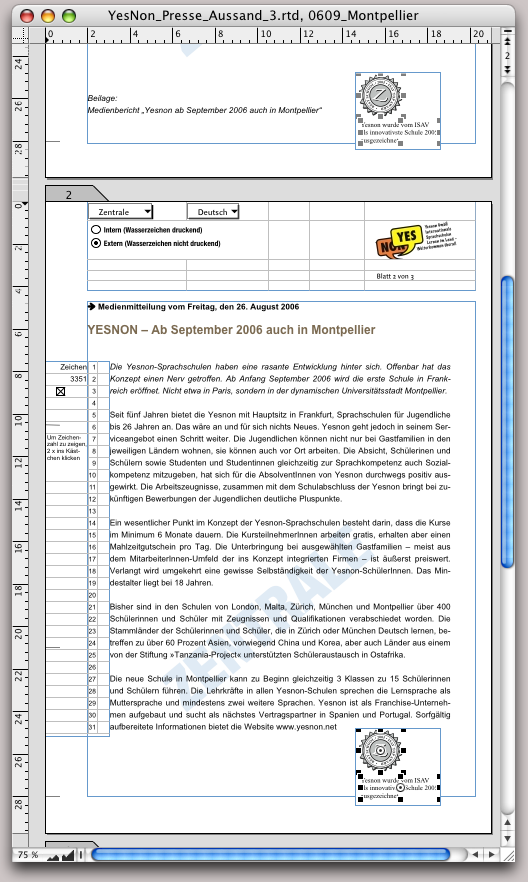

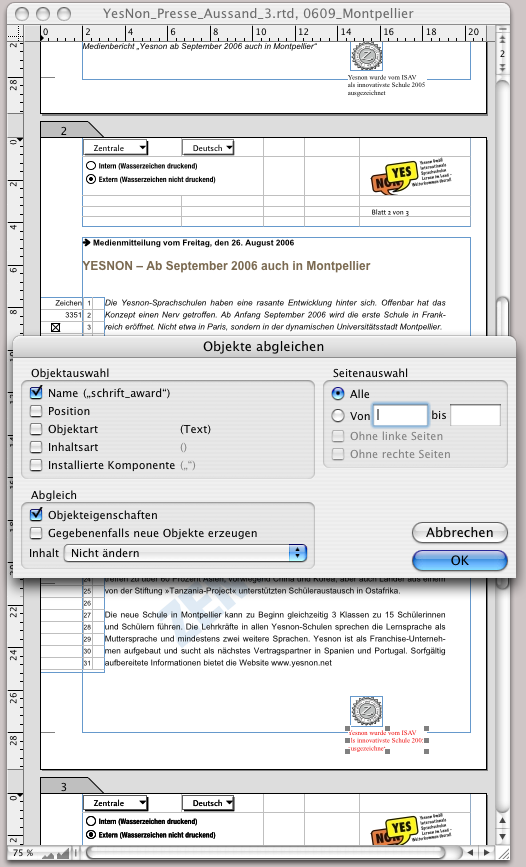

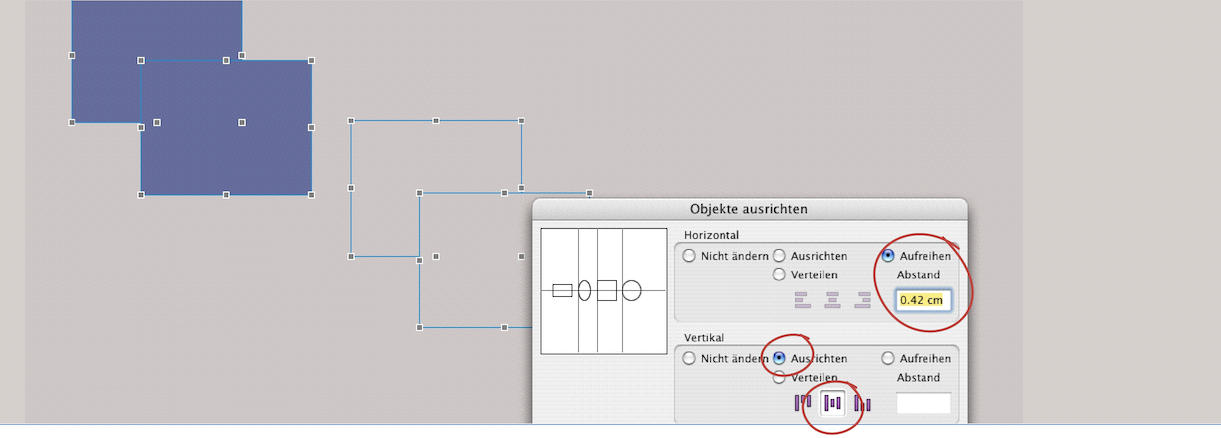

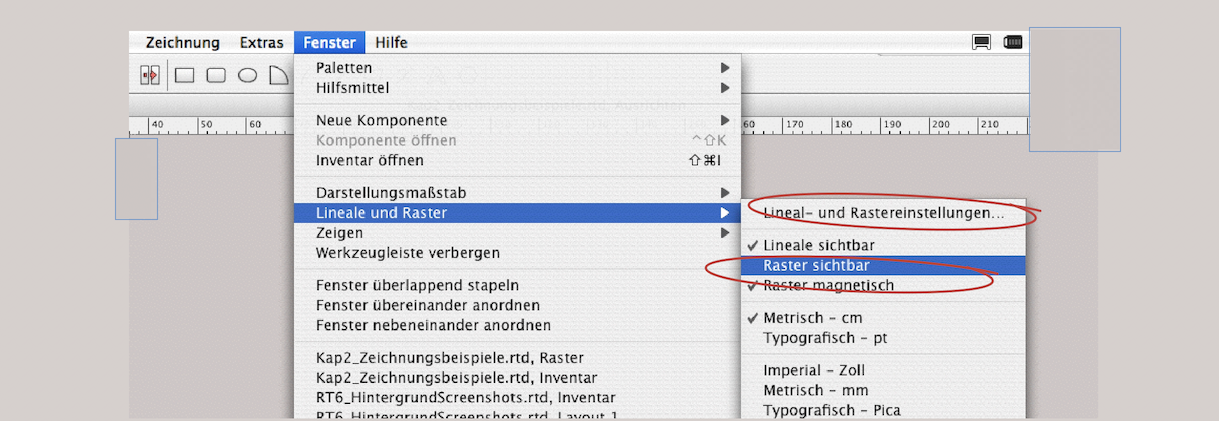

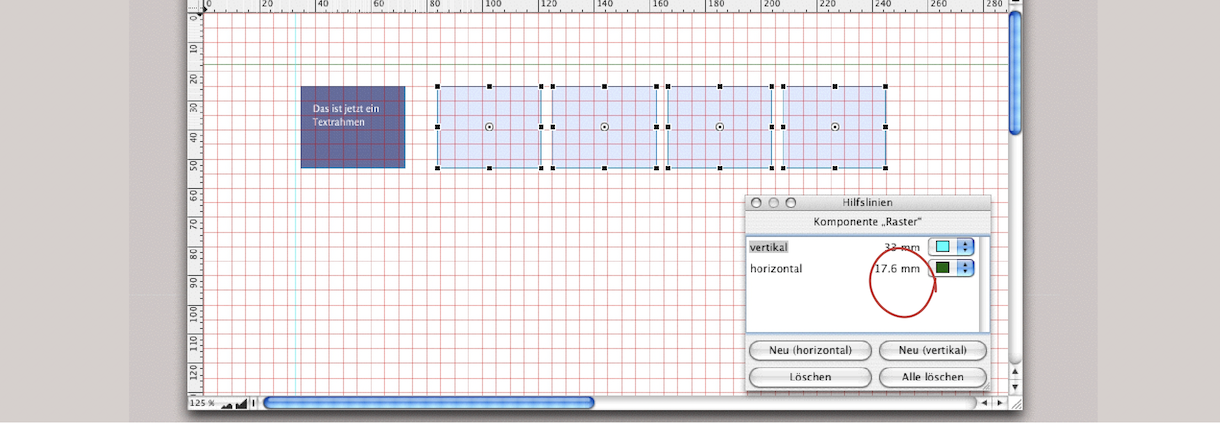

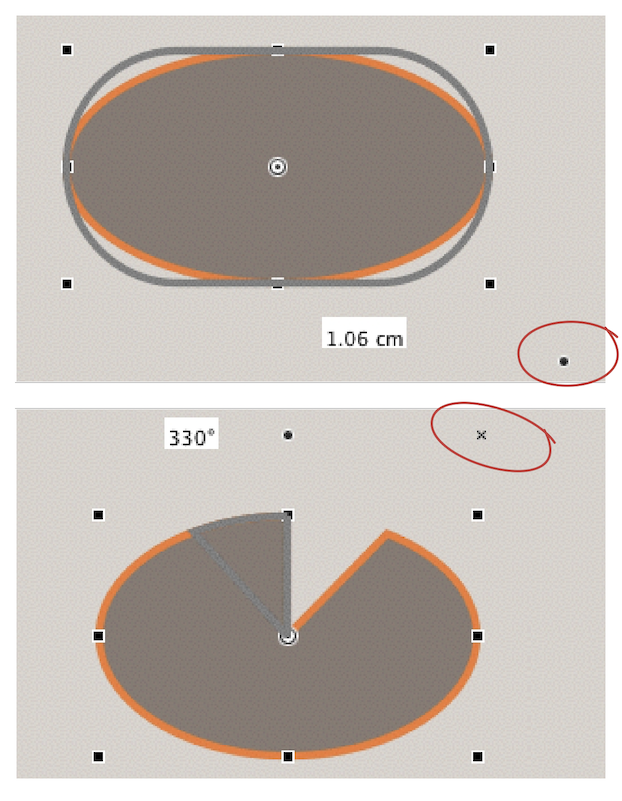

Bei längerfristigen Projekten gibt es oft eine Menge von Dokumenten, und das in mehreren Fassungen. Wasserzeichen, eventuell mit Datum, erleichtern dabei den Überblick. Ein einfaches Wasserzeichen ist ziemlich schnell aufgebaut: Mit dem Grafischen Textwerkzeug den gewünschten Text schreiben – in großem Schriftgrad und mit heller Farbe bzw. Schwarz und einer Dichte von etwa 10%. Die Textzeile so drehen, dass sie schräg über die Seite verläuft und dann das Textelement nach hinten stellen («Zeichnung ➝ Stapelung ➝ Nach hinten bringen»). Darüber einen Rahmen aufziehen, der nun auf der vorderen Ebene liegt – und in der Regel im Layout als Textkomponente definiert ist. Er muss unbedingt eine transparente Füllvorlage aufweisen. Handelt es sich um einen Rechenblattrahmen, so ist darauf zu achten, dass nicht nur der Rahmen selbst, sondern auch die Füllung der Zellen auf «Transparent» eingestellt ist. Mit «Objekte abgleichen» (siehe Abb. 2.3) lässt sich das Element in einem Arbeitsgang auf alle, oder auf die gewünschten Seiten kopieren.

Manchmal ist die erstbeste Lösung nicht wirklich die beste Lösung. Ausnahmsweise haben wir, um die Systematik aufzuzeigen, eine sehr „spontane Lösung“ vorgestellt, die aber hier nicht optimal ist. Die Funktion «Objekte abgleichen» hat den Zweck, einzelne Komponenten auf mehreren definierten Seiten entweder zu platzieren oder gleichzeitig zu ändern. Für variable Texte, wie es unser Wasserzeichen darstellt, ist dies nicht geeignet. Wir gehen ja davon aus, dass der Text des Wasserzeichens sich bei einer neuen Version des Dokument-Inhaltes ändern soll.

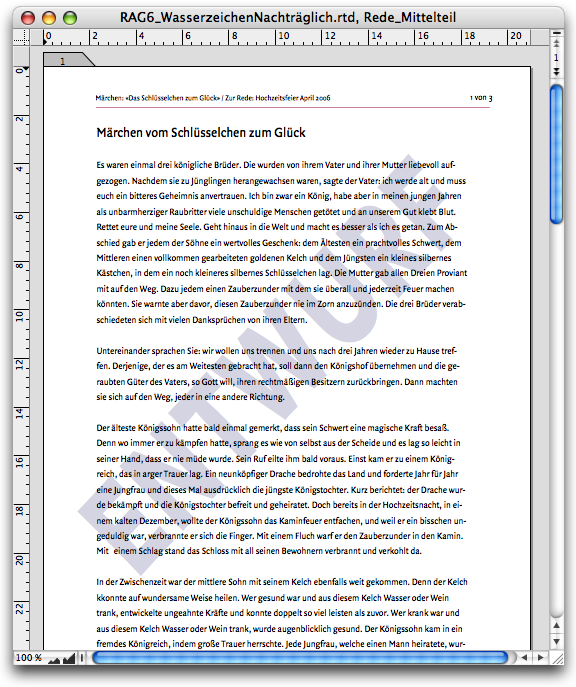

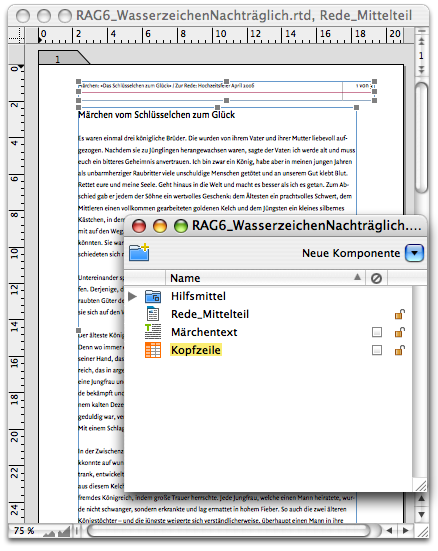

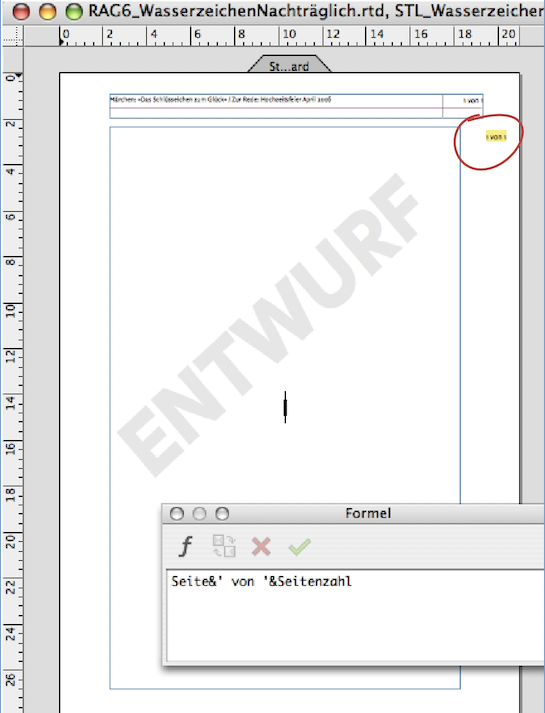

Stammseiten haben den Vorteil, dass dort eingefügte Elemente – in unserem Falle Grafischer Text – sofort auf allen Seiten des Layouts erscheinen, die von dieser Stammseite abhängen. Was aber tun, wenn das Dokument noch gar kein Stammlayout hat? Dann erstellen Sie einfach das Stammlayout nachträglich. Öffnen Sie am besten das Inventar des Dokumentes, um die Vorgänge besser zu überblicken. Dort unter «Neue Komponente ➝ Stammlayout» auswählen und dem neuen Stammlayout gleich einen Namen vergeben, zum Beispiel «Wasserzeichen». Eine Seite des Stammlayouts genügt: Dort erstellen Sie das Wasserzeichen mit Grafischem Text, in einer großen und fetten Schrift. Erstellen Sie eine Füllvorlage mit einer transparenten Farbe «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Füllvorlagen ➝ Deckkraft». Eine Deckkraft von 10 bis 15% sollte genügen. Danach ist nur noch das bestehende Layout mit dem neuen Stammlayout zu verknüpfen. Falls nun die Schrift im Layout um den Wasserzeichentext herum verläuft, so ist auf der Stammseite das Element Grafischer Text auszuwählen und unter «Information ➝ Objekte ➝ Text umfließt Objekt» auszuschalten (kein Häkchen). Dank der transparenten Schrift scheint nun der Text im Layout über das Wasserzeichen zu laufen. In Wirklichkeit befindet sich der Grafische Text auf allen Seiten auf vorderster Ebene und lässt sich nicht einfach auf eine hintere Ebene zurück versetzen. Darum als Lerneffekt: Ein Stammlayout kann zwar nachträglich erstellt werden, sollte aber die wesentlichen Elemente für das Layout ebenfalls enthalten, um die Ebenen – für unser Wasserzeichen – richtig auswählen zu können. Grundsätzlich gilt der nächste Abschnitt natürlich für alle nachträglich angelegten Stammlayouts.

2.3 Nachträgliche Stammlayouts

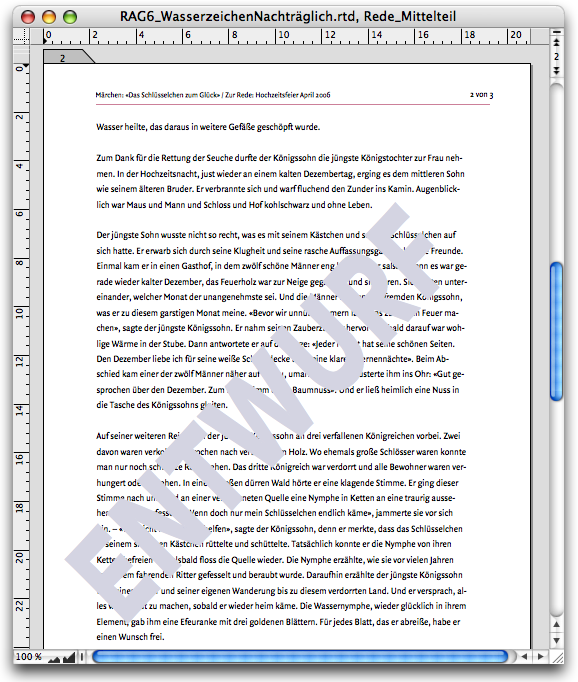

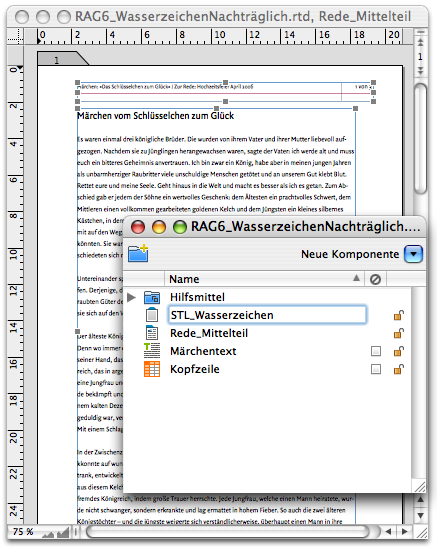

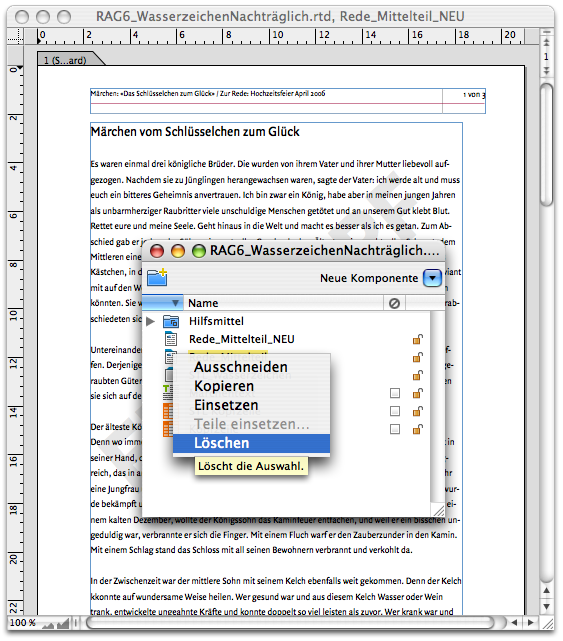

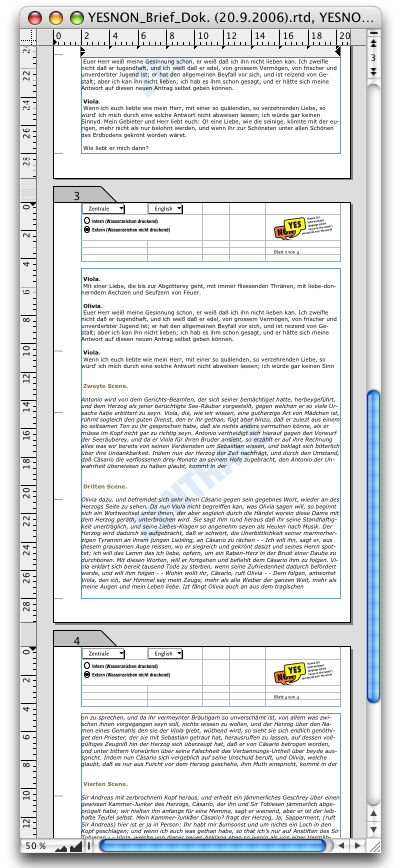

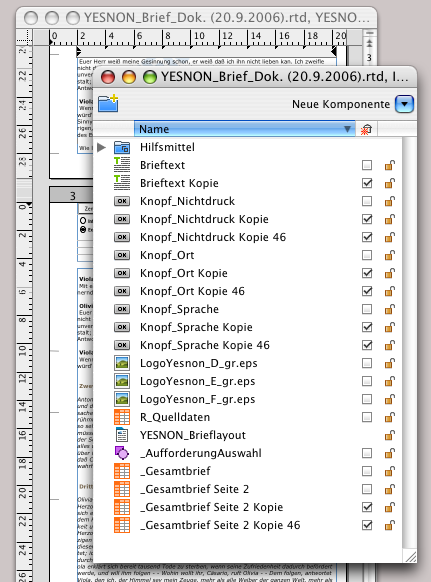

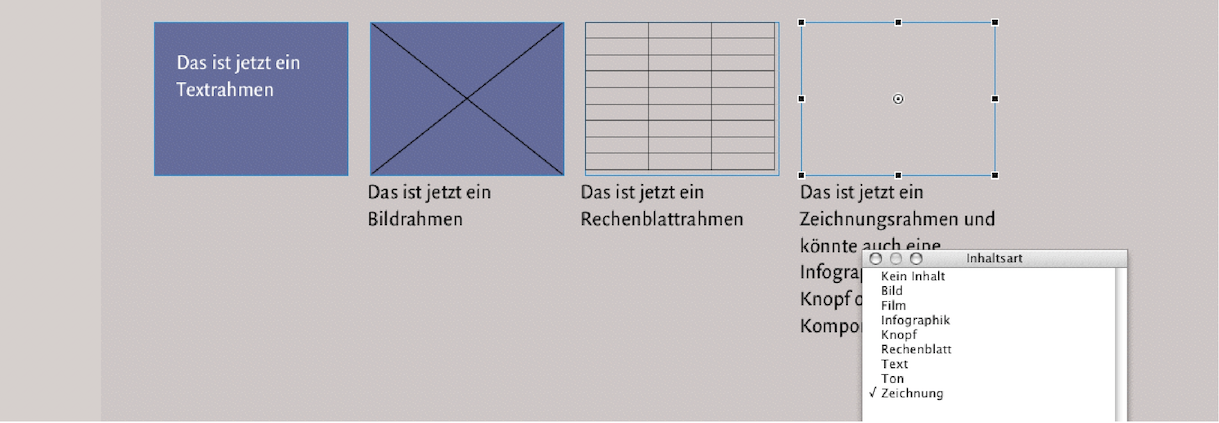

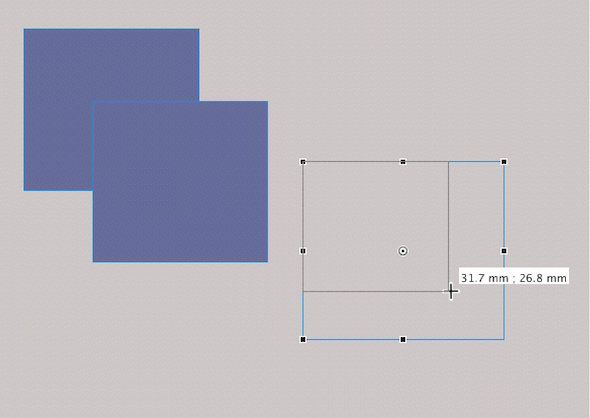

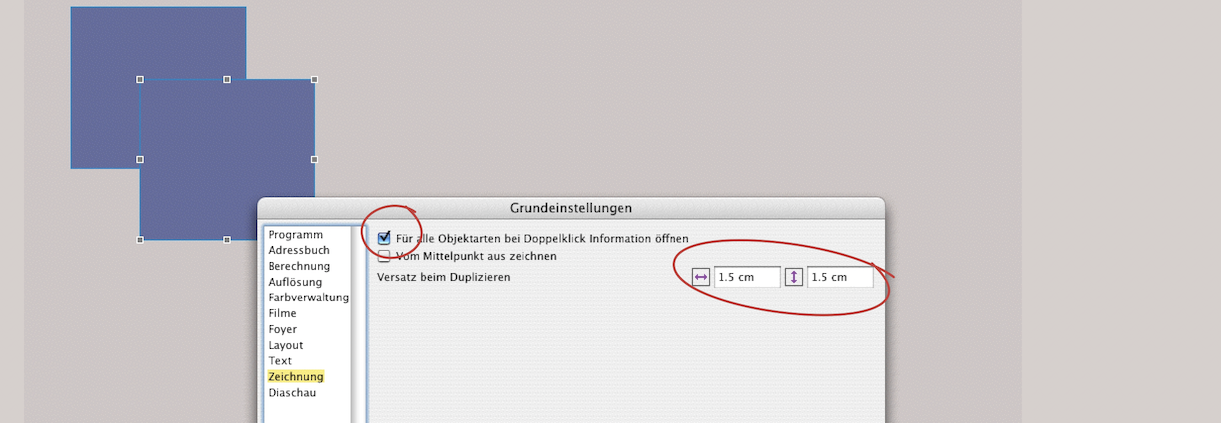

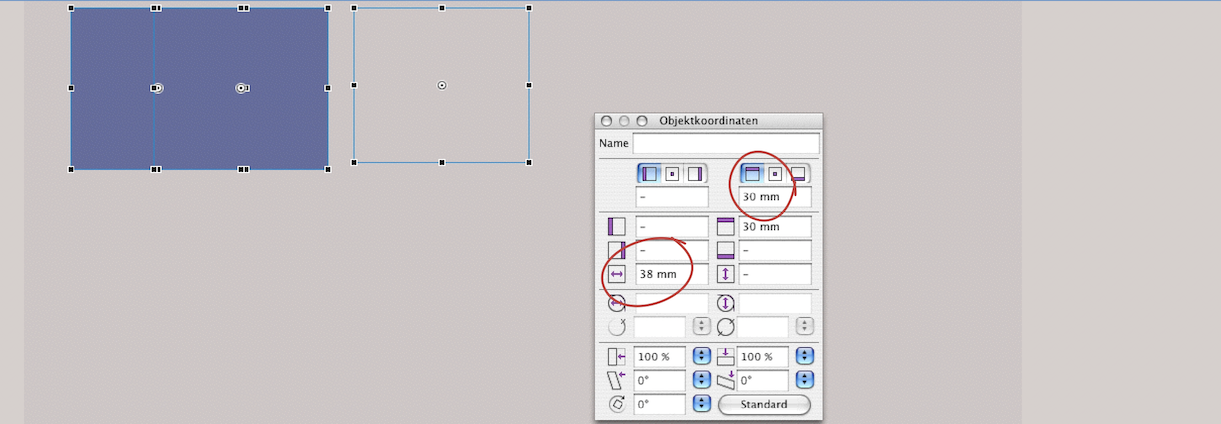

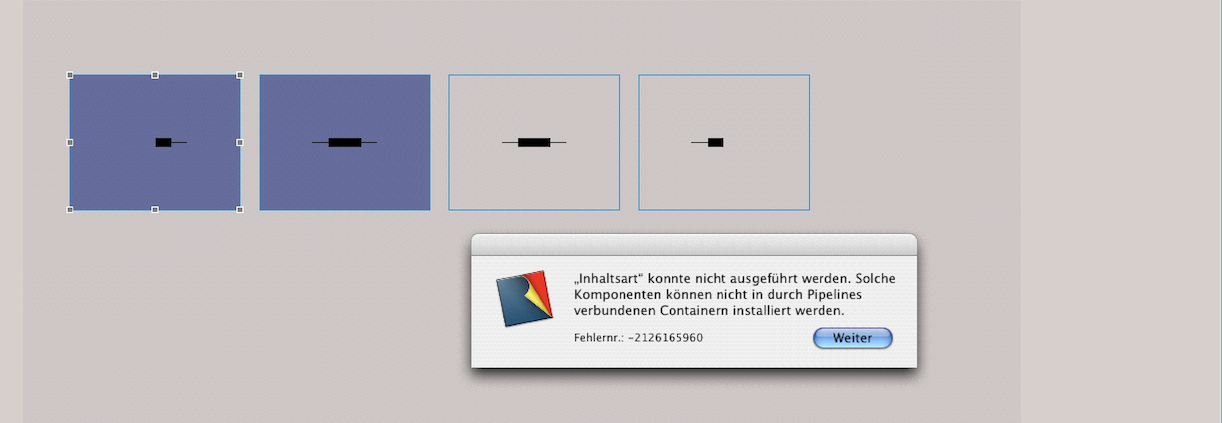

In Abb. 2.6 ist das Inventar des Dokumentes zu sehen, im Hintergrund die Layoutseite. Die Kopfzeile als Rechenblatt, dann die Textkomponente. In Abb. 2.7 ist sichtbar, dass ein neues Stammlayout angelegt wurde mit dem Namen «STL_Wasserzeichen». Wählen Sie alle Komponenten der ersten Layoutseite aus, z. B. mit AA/6A, kopieren diese und fügen sie im Stammlayout wieder ein. Im Inventar tauchen jetzt von allen kopierten Komponenten die entsprechenden Symbole und Namen auf. Das muss Sie nicht stören: Was am Schluss noch zu viel ist, lässt sich einfach wieder löschen. Wandeln Sie den Textrahmen auf der Stammlayoutseite um: «Zeichnung ➝ Inhaltsart ➝ Kein Inhalt». Dadurch wird der kopierte Text dieses Containers automatisch gelöscht. Der leere Rahmen bekommt noch eine Pipeline zum automatischen Seitenanfügen. Nun mit Grafischem Text den Wasserzeichentext eingeben, nach Wunsch drehen und auf die hinterste Ebene zurück setzen (siehe Abb. 2.8). Aber Achtung: Im Rechenblattrahmen des Ursprungslayouts war in der Zelle B1 der Kopfzeile eine Formel für die Seitennummerierung eingegeben. Die funktioniert mit einem Stammlayout nicht mehr.

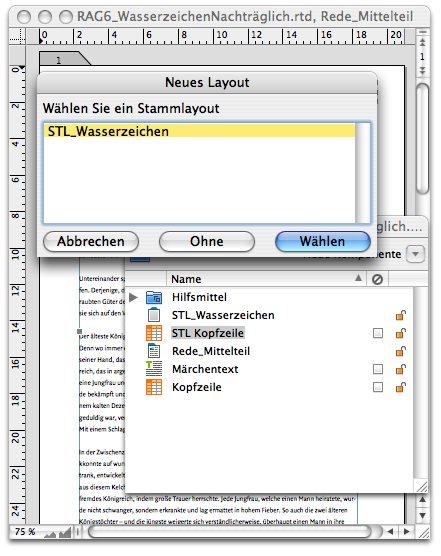

Dort muss die gleiche Formel als Grafischer Text eingefügt werden. In der Abbildung ist dieser Text rot eingekreist. Den Grafischen Text mit der Formel an die richtige Stelle schieben und im Rechenblatt die Formel an dieser Stelle löschen: Fertig ist das Stammlayout. Jetzt erzeugen Sie über das Inventar wieder ein neues Layout. Es erscheint automatisch die Abfrage, ob es sich auf das Stammlayout «STL_Wasserzeichen» beziehen soll. Genau das wollen wir – und somit entsteht ein neues, vom Stammlayout abhängiges Layout (siehe Abb. 2.9). Danach bleibt nichts weiter zu tun, als den Text «Märchentext» aus dem Inventar in das neu erstellte Layout zu ziehen. Es existiert nun ein komplett neues Layout, das genauso aussieht, wie das Ursprungslayout, aber zusätzlich mit einem Stammlayout verknüpft ist, das ein auswechselbares Wasserzeichen aufweist. Alle überflüssigen Komponenten – das alte Layout und die alte Kopfzeile – können jetzt im Inventar gelöscht werden. Vergewissern Sie sich, das bei der Textkomponente kein Häkchen gesetzt ist, sonst könnte es sein, dass das ganze Märchen mit gelöscht wird. In diesem Falle, ohne vorher eine andere Aktion auszulösen, den Wiederrufen-Befehl wählen – und weg mit dem Häkchen!

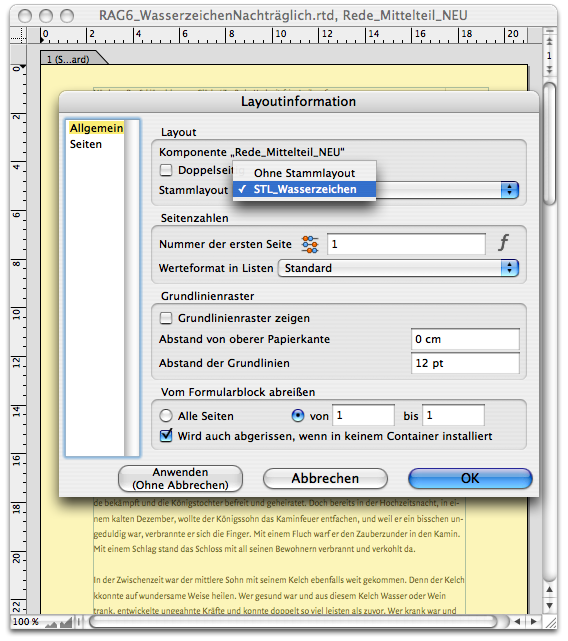

2.3.1 Lösen von Stammlayouts

Im Seitenreiter ihres Layouts können Sie durch Doppelklick die Layoutinformation aufrufen, um dort die Verknüpfungen vom Stammlayout für das ganze Dokument oder für einzelne Seiten zu lösen. Danach lassen sich zwar im Layout wieder alle Komponenten frei verschieben, aber die Verbindung ist weg und damit die Möglichkeit, generelle Befehle oder Änderungen über das Stammlayout vorzunehmen.

- Tipp:

-

Wasserzeichen können in den verschiedensten Anwendungen von Nutzen sein. Am häufigsten wohl dann, wenn im Dokument bzw. auf jedem gedruckten Blatt sofort erkannt werden soll, ob es sich um einen Entwurf, ein «Gut zum Druck» usw. handelt. Darum sind diese Erläuterungen fürs Eichhörnchen zum Sammeln.

Bei einer erneuten Verknüpfung mit dem Stammlayout passiert Folgendes: Alle Komponenten des Stammlayouts werden wiederum ins Layout eingefügt, und zwar auf der vordersten Ebene. Die bestehenden Komponenten werden überdeckt, was zum erschreckten Suchen nach scheinbar verlorenem Text führen kann. Alle Komponenten liegen nun doppelt übereinander und da sich der Befehl nicht mehr rückgängig machen lässt, wäre ein zeitaufwändiges Löschen von überflüssigen Komponenten die Folge. Generell empfehlen wir, immer, wenn Sie mit Stammlayouts etwas „ausprobieren“ möchten, legen Sie sich zuvor eine Kopie Ihres Ausgangsdokumentes an.

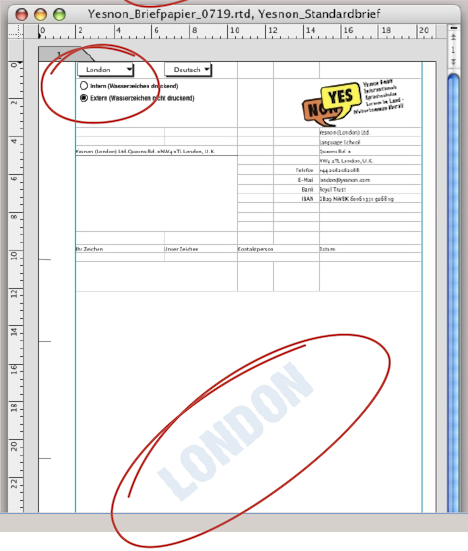

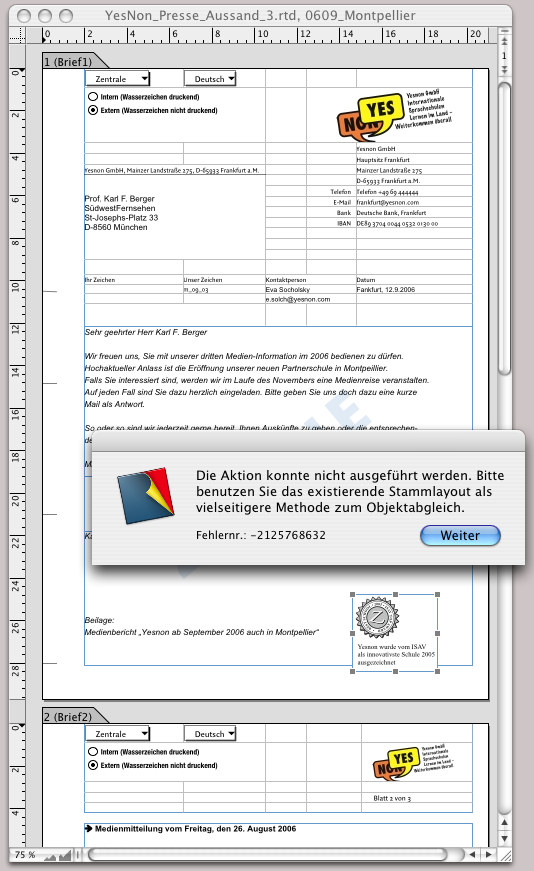

Gehen wir zurück zu unserem Dokument der YesNon-Sprachschulen. Das Wasserzeichen im Briefformular verändert sich, je nachdem, welche Schule als Absender fungiert. Gleichzeitig gibt es aber zwei Wasserzeichen: Eines, das nur im Dokument erscheint – als internes Erkennungszeichen beim Austausch von RagTime-Dokumenten – und ein zweites Wasserzeichen, das auch im Druck und im Austausch von PDF-Dokumenten erscheinen soll (siehe Abb. 2.12/Abb. 2.13).

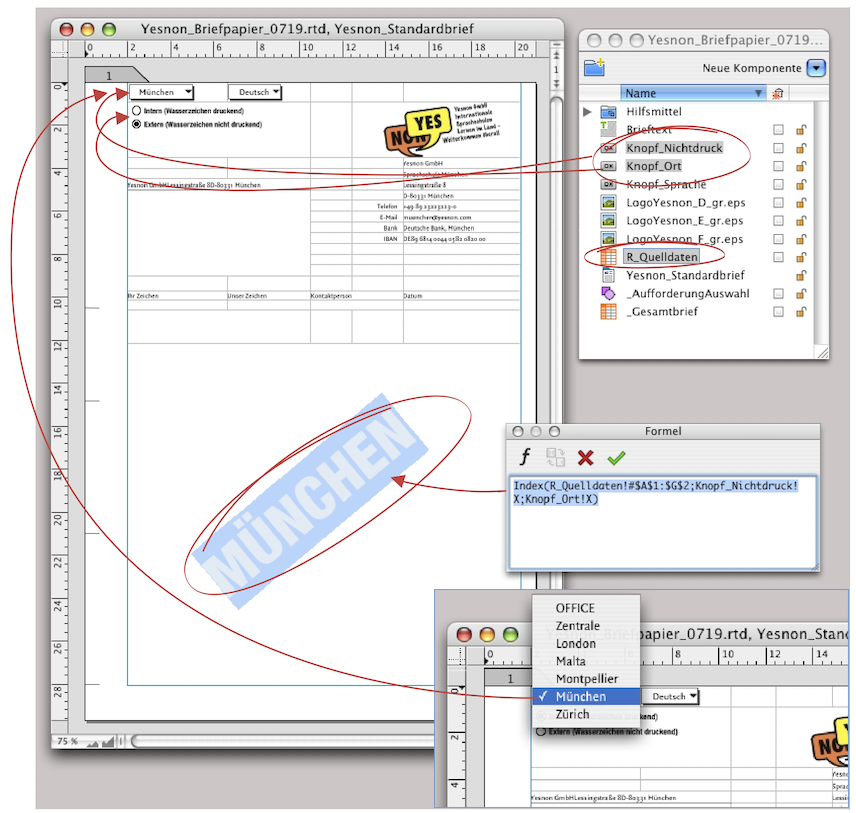

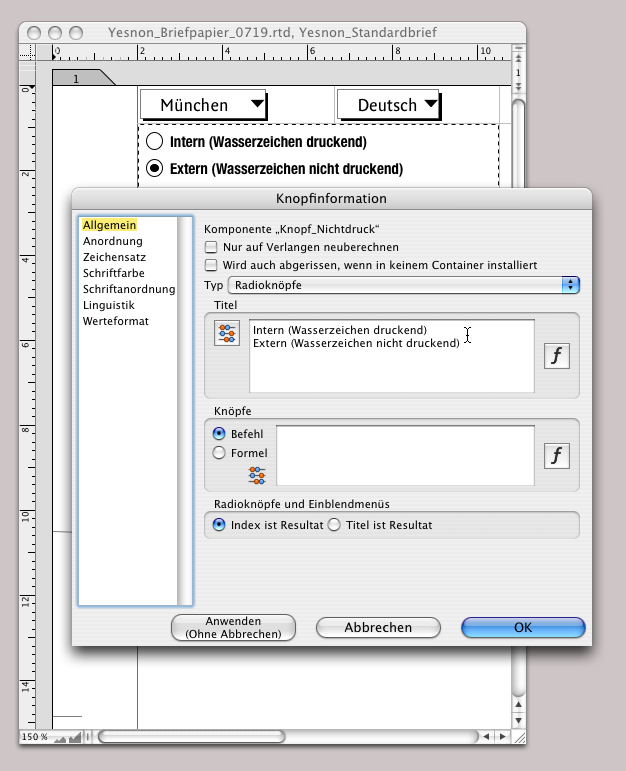

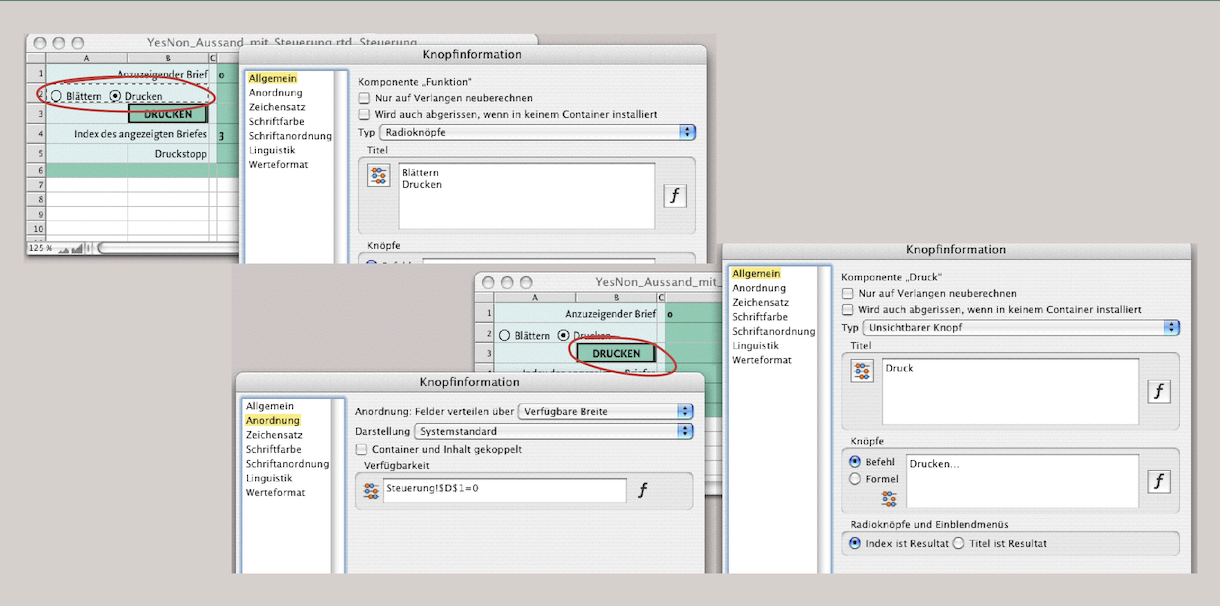

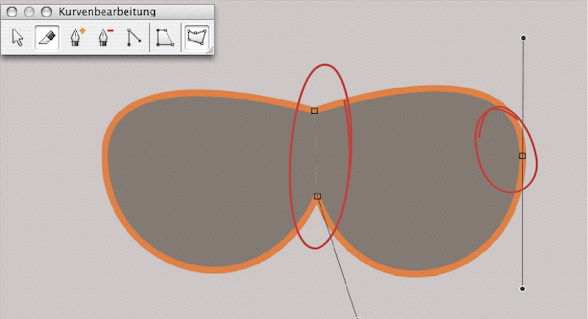

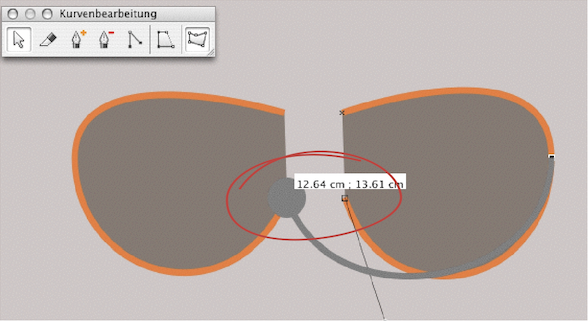

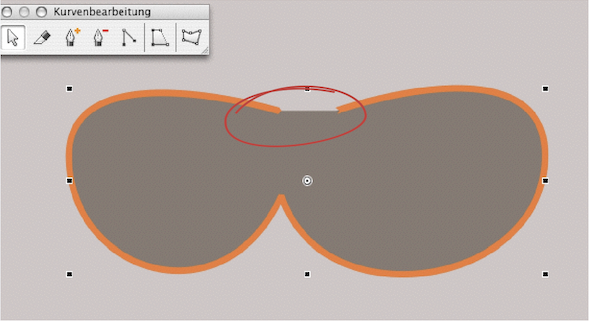

Obwohl wir in „Formeln Folge 2: Vielfalt der Knöpfe“ genauer auf die Funktionen und das Erstellen von Knöpfen eingehen, wollen wir hier dem wechselnden Wasserzeichen und den damit verbundenen Knöpfen noch etwas auf den Grund gehen. In Abb. 2.14 und Abb. 2.15 sind die Zusammenhänge zwischen den Knöpfen und dem Wasserzeichen sichtbar gemacht. Aber auch das bedarf einer eingehenden Erklärung:

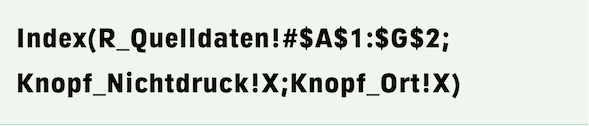

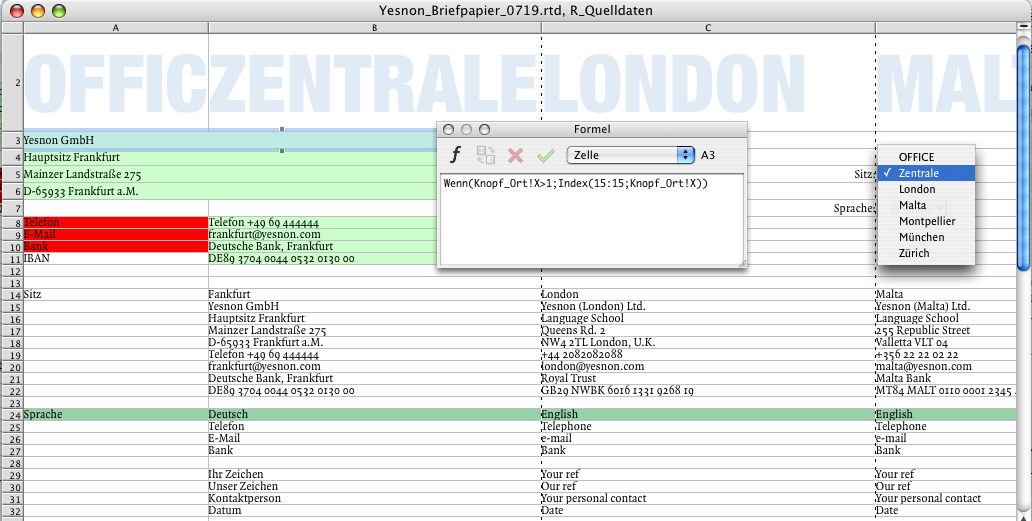

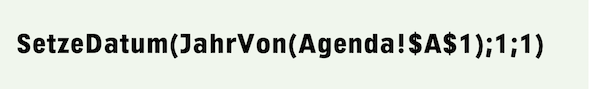

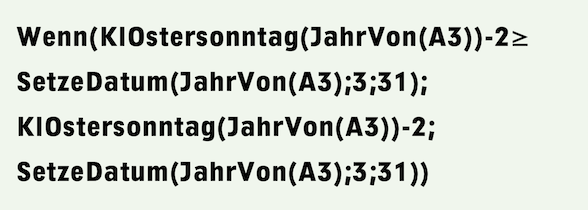

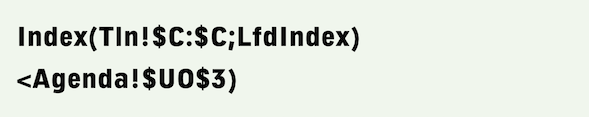

Der Knopf «Knopf_Ort» steuert die Ortsbezeichnungen im Wasserzeichen. Er ruft dazu die entsprechenden Begriffe in der bereits richtig formatierten Schrift aus dem Rechenblatt «R_Quelldaten» ab. Die Komponente, die das Wasserzeichen im Briefbogen wiedergibt, ist ein Grafischer Text, der lediglich als Formel eine Referenz enthält. Die Komponente wurde groß genug aufgezogen, um auch den längsten Ortsnamen «MONTPELLIER» auf einer Zeile wiedergeben zu können. Auch das Drehen der Komponente um -38° kann später noch erfolgen. Die Formel, die einzugeben ist:

Die Formel bezieht sich auf den Einblendmenü-Knopf«Knopf_Ort» und auf den Radioknopf «Knopf_Nichtdruck».

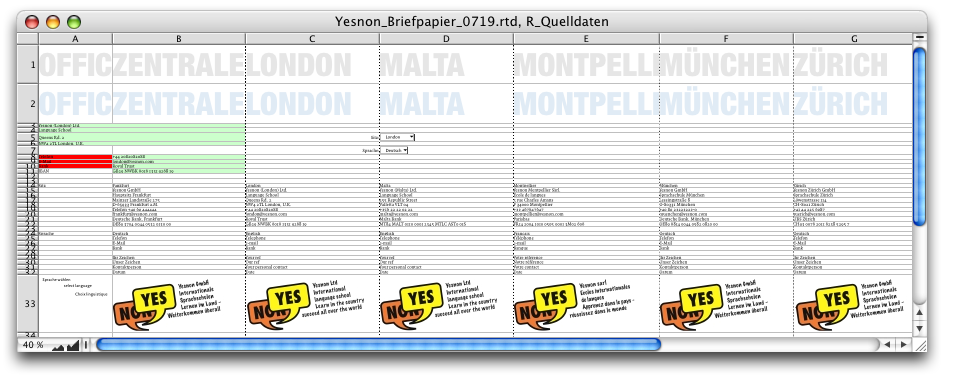

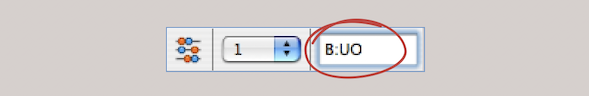

«Index» ist die Funktion, die den Wert einer Rechenblattzelle aus einem bestimmten Bereich liefert. Der Bereich A1:G2 umfasst im Rechenblatt «R_Quelldaten» die Ortsnamen für das Wasserzeichen. Das Rechenblatt «R_Quelldaten» ist in Abb. 2.17 geöffnet. Die Zeile 1, von Zelle A1 bis G1, enthält die als druckend formatierten Ortsbezeichnungen, die Zeile 2, von Zelle A2 bis G2, enthält die nicht druckend formatierten Ortsbezeichnungen. Die übrigen Inhalte dieses Rechenblattes erfüllen einen anderen Zweck im Zusammenhang mit den Briefformularen. Wir kommen im nächsten Abschnitt darauf zu sprechen.

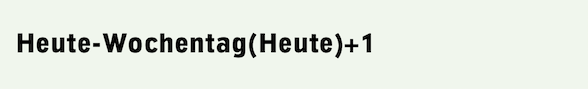

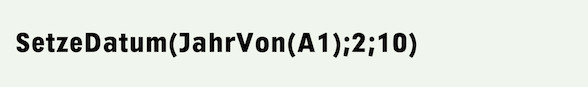

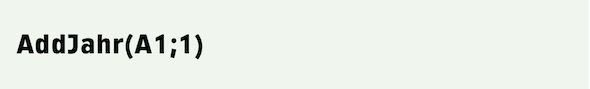

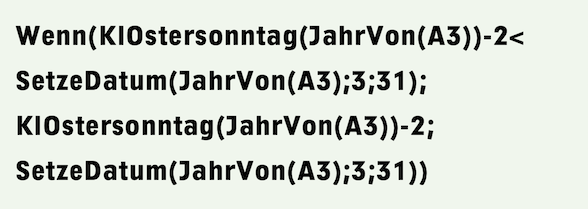

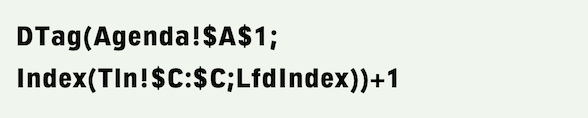

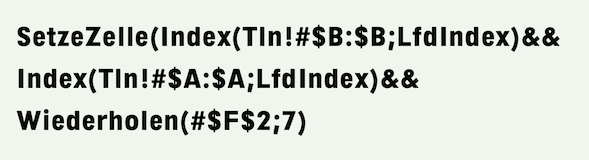

Die zweite Angabe in der Formel nach dem Semikolon definiert die Zeile in diesem Bereich. Und diese Angabe wird durch den Knopf «Knopf_Nichtdruck» geliefert (entweder Zeile 1 oder Zeile 2). Die dritte Angabe der Formel betrifft die Spalte im Bereich, geliefert vom Knopf «Knopf_Ort» (Spalte 1 bis 7, je nach Auswahl im Knopf. Vergleiche Abb. 2.15, «München» entspricht Spalte 6). Für den Knopf «Knopf_Ort» muss auf der Tafel «Knopfinformation ➝ Allgemein ➝ Titel» nachfolgende Formel eingetragen werden (die Knopfinformation öffnen Sie am einfachsten mit gedrückter “/•-Taste und einem Doppelklick):

Beim Radioknopf «Knopf_Nichtdruck» braucht es lediglich die Bezeichnungen, die man zur Bedienung auswählen soll: «Intern (Wasserzeichen druckend)» und «Extern (Wasserzeichen nicht druckend)» wie in Abb. 2.16 ersichtlich. Damit ist die Wasserzeichen-Übung schon fertig.

Wenn Sie die so erstellten Komponenten für andere Zwecke nutzen wollen (z.B. um Manuskript-Versionen zu kennzeichnen), brauchen Sie nur die Begriffe in den ersten beiden Zeilen des Rechenblattes «R_Quelldaten» zu ändern. Wir hatten, von unserem YesNon-Briefpapier ausgehend, die beiden soeben beschriebenen Knöpfe in den Zellen A1 und A2 des Rechenblattes «_Gesamtbrief» untergebracht. Ihr entsprechendes Rechenblatt können Sie natürlich anders benennen, z. B. «Wasserzeichen».

Ihre Wasserzeichen-Kombination besteht nun aus einem Rechenblatt, darin einem Einblendmenü-Knopf mit den Begriffen für das Wasserzeichen und einem Radioknöpfe-Knopf mit der Auswahl, ob druckend oder nicht druckend. Außerdem haben Sie einen Grafischen Text mit der Referenz zum eigentlichen Wasserzeichen und ein Rechenblatt mit den Quelldaten, das die Begriffe bereits richtig formatiert enthält. Wenn Sie nun den Grafischen Text auf eine Stammlayoutseite platzieren und auch das Rechenblatt mit den Knöpfen (als nicht druckendes Objekt), dann haben Sie auf jedem von diesem Stammlayout abhängigen Layout immer das richtige Wasserzeichen und können es mit Hilfe der Knöpfe von jeder beliebigen Seite aus ändern (sonst lassen sich vom Stammlayout abhängige Elemente nur in diesem selbst ändern. Die Änderung wirkt sich dann auf alle Seiten Ihres Layouts aus.

2.4 Mehrsprachiges Briefpapier

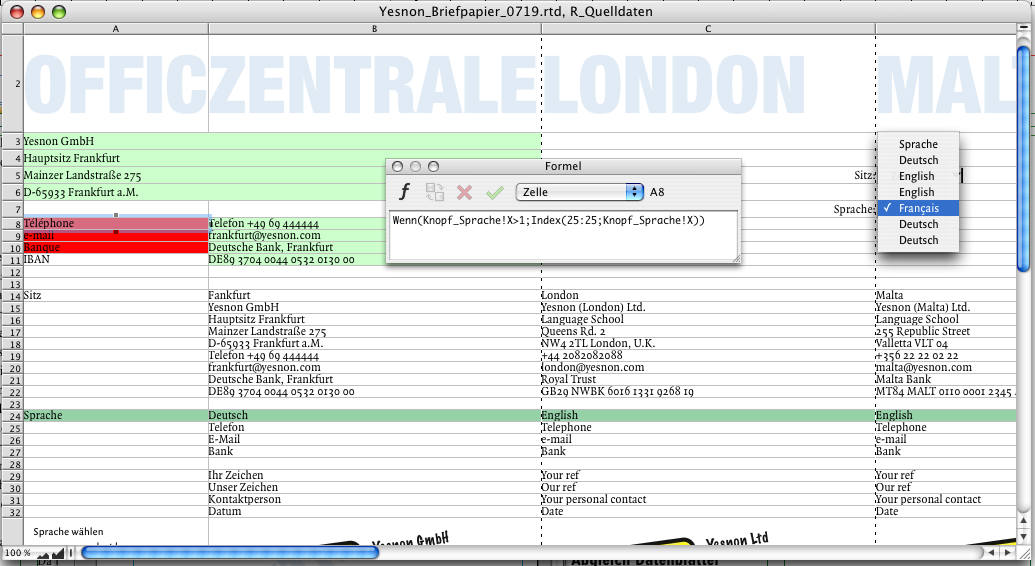

Kommen wir bei unserem YesNon-Briefpapier auf den dritten Knopf, das Einblendmenü für die Sprachwahl (Abb. 2.18). Damit – zusammen mit «Knopf_Ort» – sollen die Adressen, die Zeichen-Vermerke und die Absenderkennung im Brieffenster ausgewechselt werden. Das gleiche Briefformular ist somit für alle Standorte der Sprachschule verwendbar. Das erhöht die Flexibilität, da jeder Anwender jederzeit alle Briefformulare der YesNon-Sprachschule zur Verfügung hat und stellvertretend Briefe für eine andere Schule verschicken kann. Der Einsatzbereich der hier gezeigten Lösung lässt sich übertragen, z. B. indem ein einziges Formular als Brief, als Lieferschein, als Rechnung, Mahnung usw. per Einblendmenü gewechselt werden kann. Das Prinzip bleibt das Gleiche.

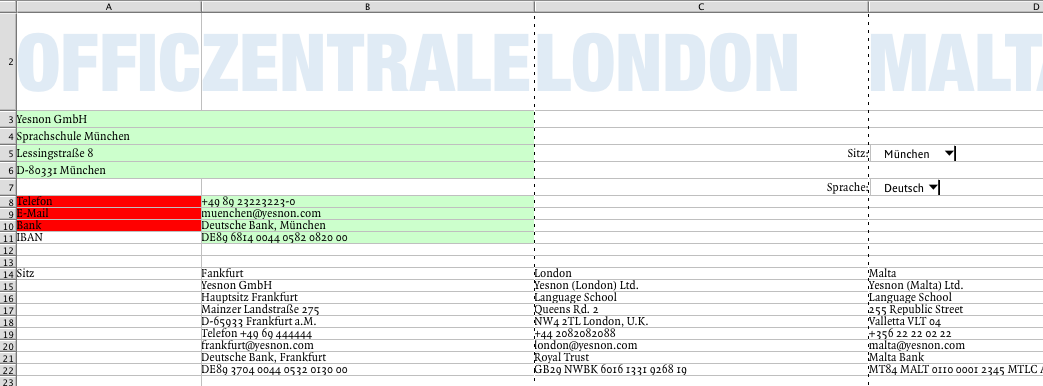

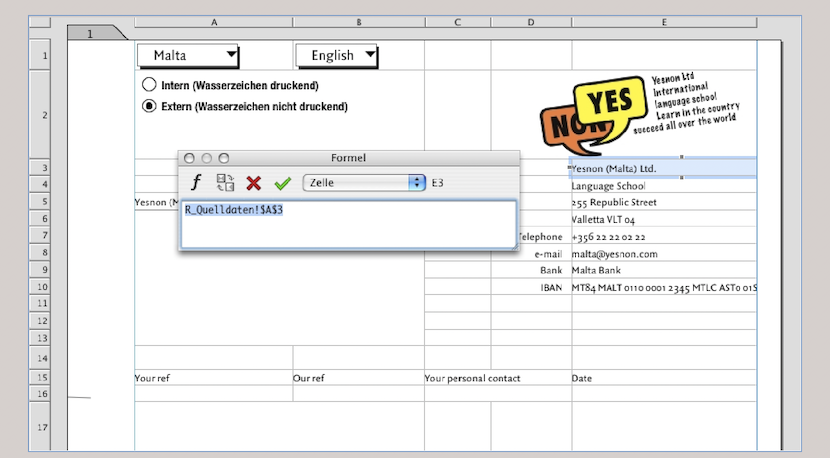

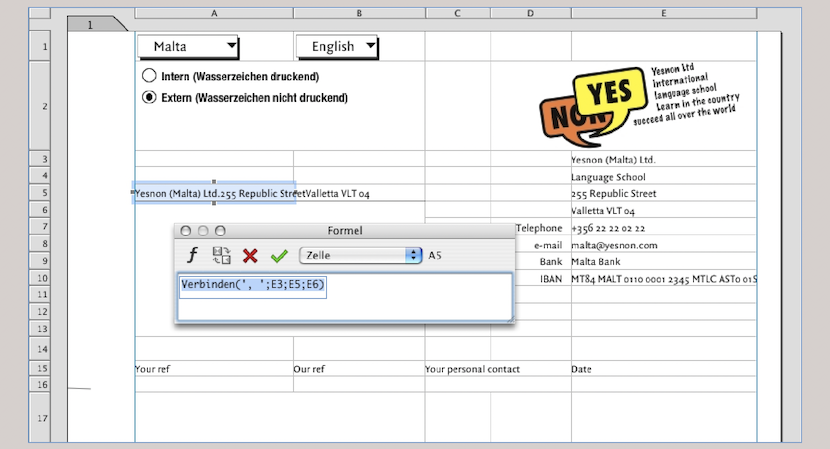

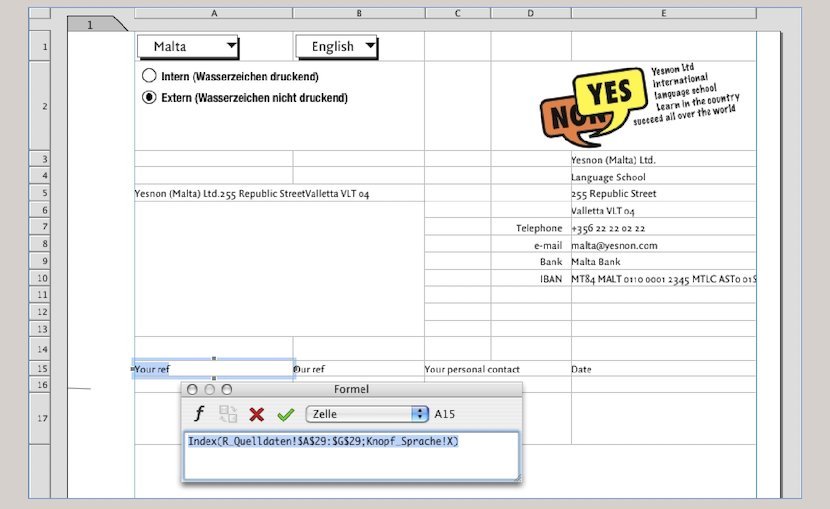

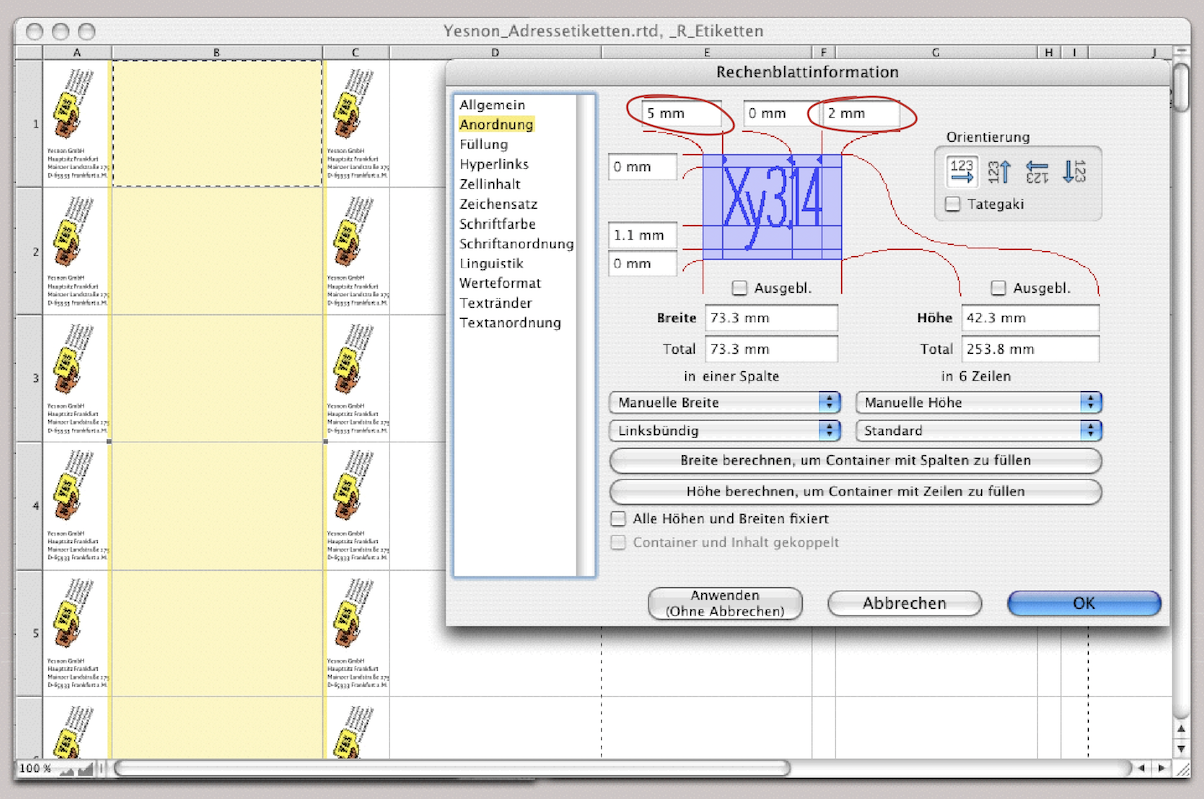

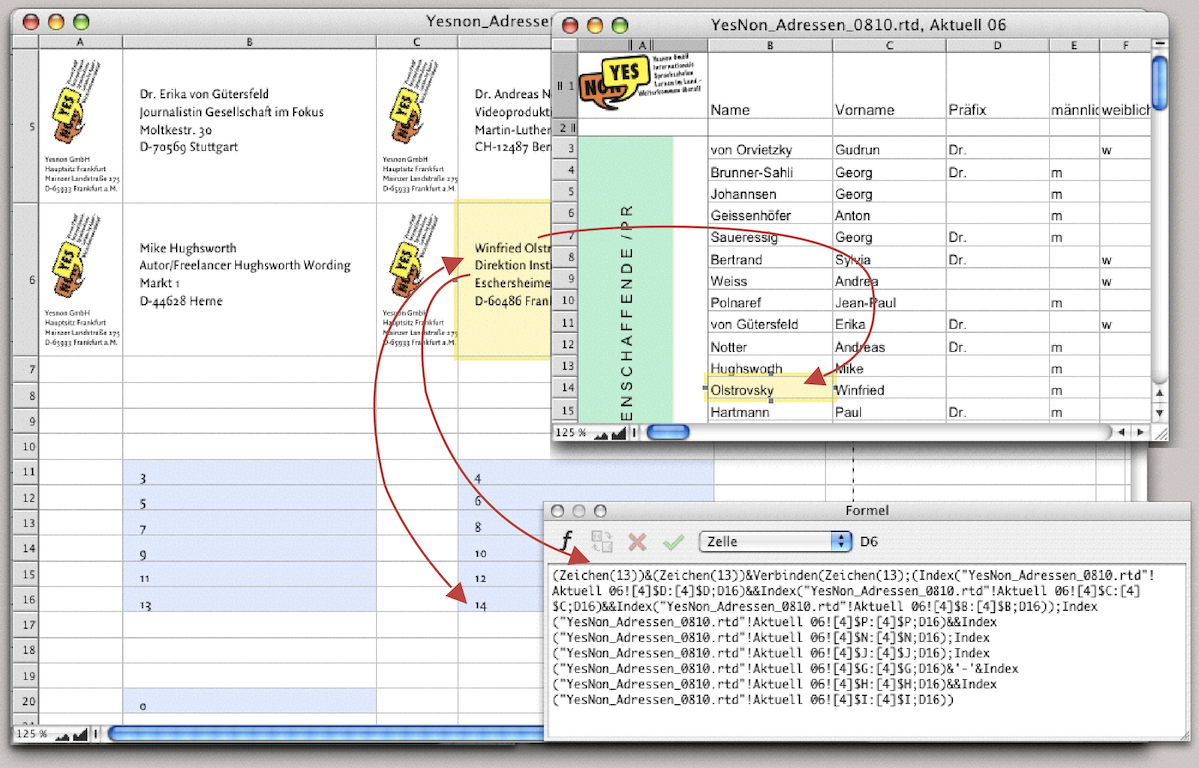

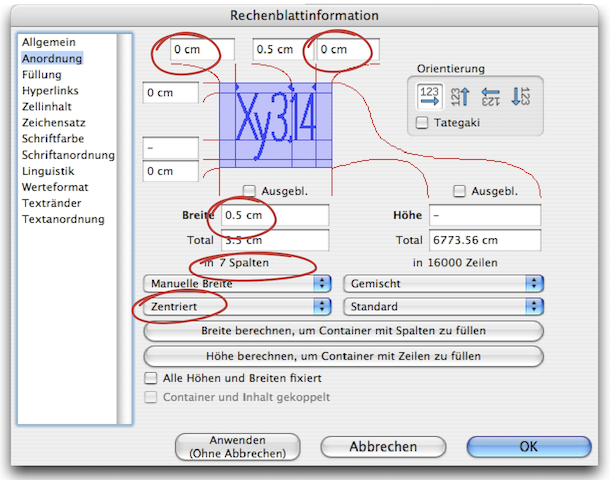

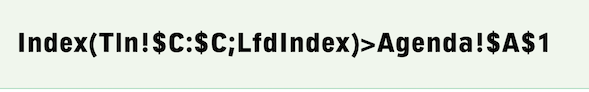

In Abb. 2.19 ist das Rechenblatt «R_Quelldaten» in einem Ausschnitt vergrößert. Alle rot oder grün unterlegten Zellen enthalten eine Formel. Zusätzlich sind die besprochenen Knöpfe auch hier noch einmal eingefügt, um die Richtigkeit der Funktionen direkt im Rechenblatt überprüfen zu können. In den Zellen A3 bis A6 wird aus den sechs verschiedenen Firmenniederlassungen jeweils die richtige Adresse zusammengesetzt; dies in Bezug auf «Knopf_Ort». Die Formel in Zelle A3 ist infolgedessen bis A6 nach unten kopiert. Wenn also mit dem «Knopf_Ort» einer der Standorte gewählt wird (Index > 1), wird in Zelle A3 aus Zeile 15 die richtige Firmenbezeichnung geholt, in Zelle A4 aus Zeile 16 die richtige Unterbezeichnung, in Zelle A5 aus Zeile 17 die richtige Straße und in Zelle A6 aus Zeile 18 der richtige Ort. Nach der gleichen Logik geht es in den Zellen A8 bis A10 um die richtige Sprache und in den Zellen B8 bis B11 um die jeweiligen Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bankverbindungen usw. Selbstredend, dass diese farbig markierten Zellen dann im Rechenblatt «_Gesamtbrief» entsprechend referiert werden. In Abb. 2.23 bis Abb. 2.26 sind diese Referenzen deutlich gemacht. Die Formel, die in Zelle E3 aufgezeigt wird, gilt mit der entsprechenden Referenz natürlich für alle Bestandteile des Briefkopfes.

Die Absenderkennung für das Adressfenster referiert zu den Adressen mit der Funktion «Verbinden». Damit lassen sich mehrere Zellinhalte zu einem Text verbinden, der durch bestimmte, wiederkehrende Zeichen aneinander gereiht wird. In unserem Falle ist das ein Komma und ein Leerzeichen (Abb. 2.24).

Die Signatur-Zeichen und das in jeder Sprache andere Logo in Abb. 2.25 und Abb. 2.26 beziehen sich wieder mit Indexfunktion und dem Einblendmenüknopf «Knopf_Sprache» auf das Rechenblatt «R_Quelldaten». Damit ist ein komfortables und benützergerechtes Briefformular entstanden, das mit einer Folgeseite ergänzt und als RagTime-6-Formularblock (mit der Endung «.rtt») gespeichert werden kann. Bleiben wir im nächsten Abschnitt beim Thema Stammlayout – und beim Unterschied zum Formular, das ja auch wieder von einem Stammlayout abhängig sein kann.

Wer nicht sehr mit RagTime vertraut ist, hat oft Mühe sich für die eine oder andere Lösung zu entscheiden. Deshalb hier ein paar Gedanken zu Vor- und Nachteilen: Bei einem Formular mit Ringpipeline werden automatisch Seiten angefügt, wenn der Text auf einer Seite überläuft. Die Objekte auf den einzelnen Seiten sind voneinander unabhängig. Das kann ein Vor- oder Nachteil sein. Kommt ein gleiches Objekt – z. B. ein Logo – auf allen Seiten vor, so ist beim Formular jedes Logo eine neue Kopie. Das kann ganz schön „ins Tuch“ gehen und ein ellenlanges Inventar erzeugen (siehe Abb. 2.29). Außerdem müssen bei einem Formular ohne Stammlayout all die Seiten, die bei Textkürzungen überflüssig werden, wieder von Hand gelöscht werden. Ansonsten genügt das Formular für einfachere, nicht zu umfangreiche Layouts.

Formular und Stammlayout schließen sich aber nicht aus – liegt einem Formular ein Stammlayout zugrunde, so sind alle Vorteile vereinigt! Im Formular mit Stammlayout werden bei Änderungen der Textlänge nicht nur Seiten automatisch angefügt, sondern überflüssige Seiten auch automatisch gelöscht. Außerdem sind die Komponenten, die vom Stammlayout abhängen, auf allen Layoutseiten die gleichen (also nicht als Kopien). Somit können Sie über das Stammlayout auch auf allen Seiten gleichzeitig Änderungen vornehmen. Will man allerdings im Layout einzelne Komponenten auf einer Seite verändern (sei es in der Anordnung oder in der Größe usw.), müssen diese Seiten vom Stammlayout gelöst werden. Doch mit speziell angepassten Stammseiten lässt sich fast jeder Wunsch nach unterschiedlicher Seitengestaltung lösen. Mehr darüber in Kapitel 3 „Gut zum Druck nach Noten“.

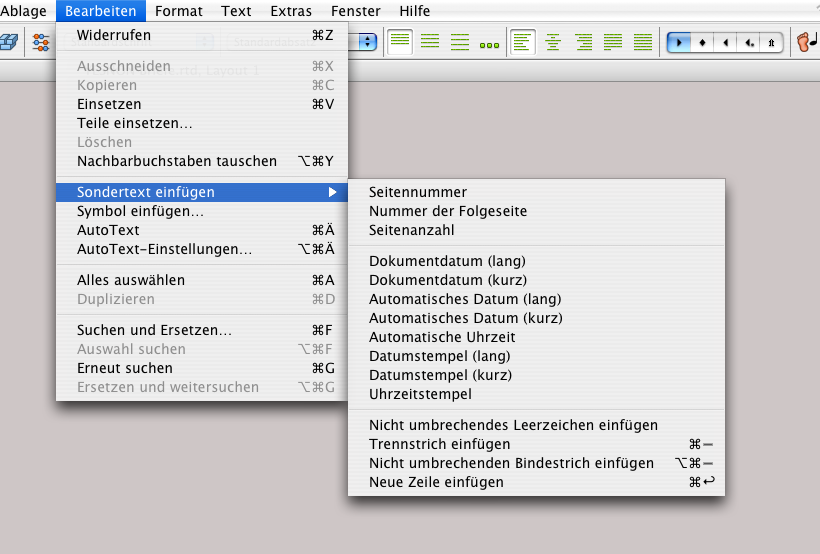

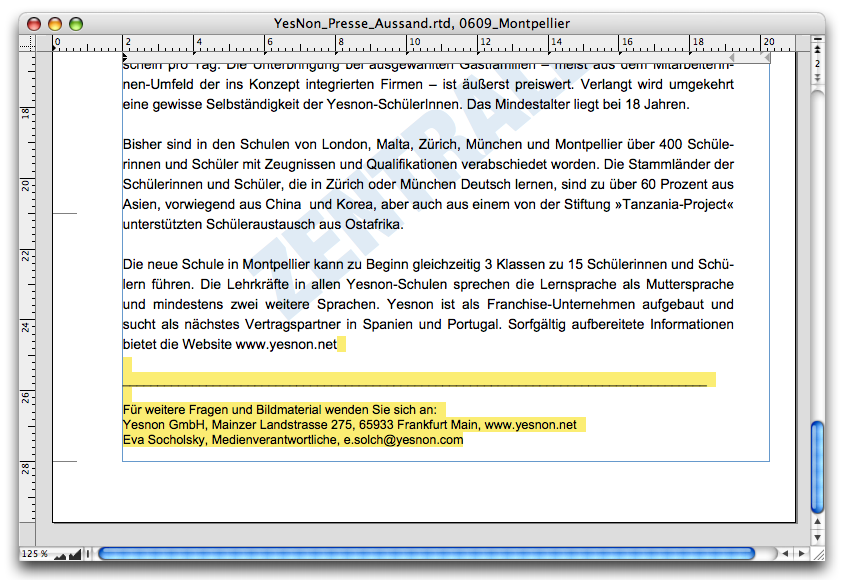

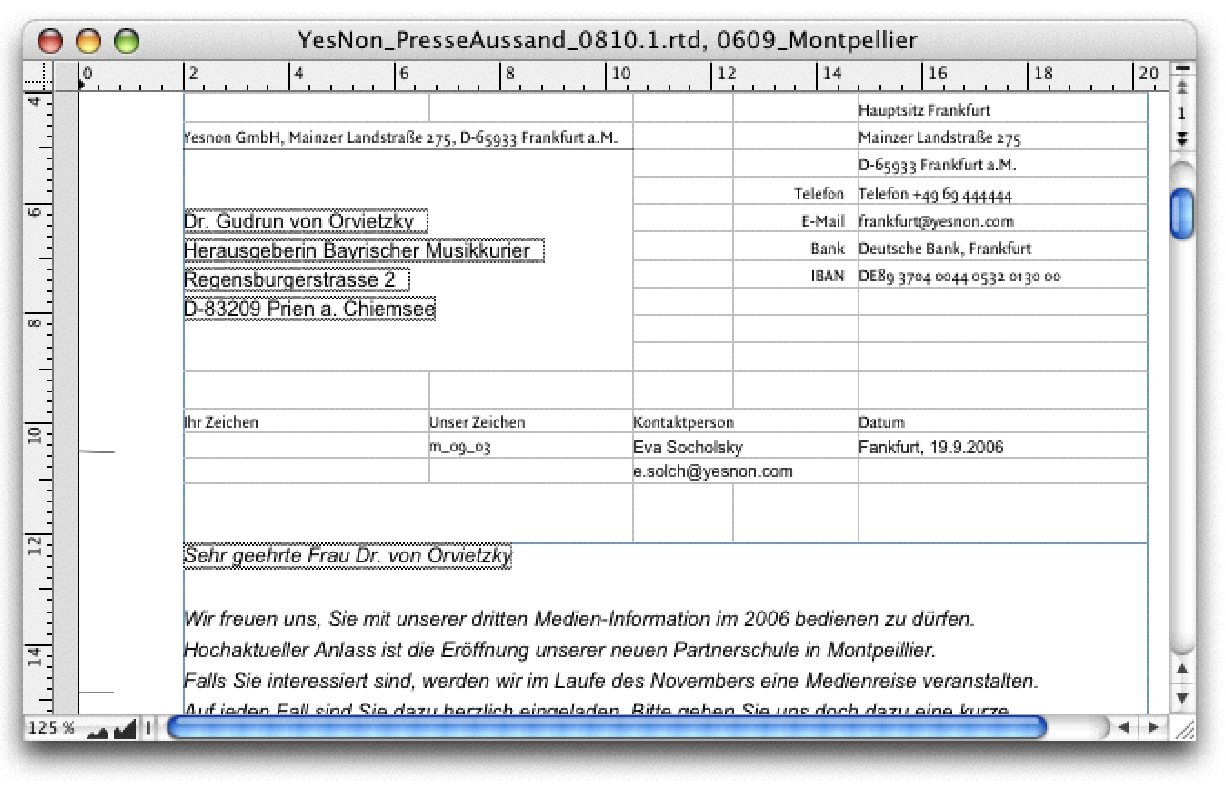

Von der YesNon-Zentrale in Frankfurt wird an ausgewählte deutschsprachige Medien ein Aussand geplant: Ein Pressetext und ein persönlicher Begleitbrief, natürlich auf Basis unseres Briefformulars. Im Rahmen dieser Aufgabe können wir vorweg gleich einige Besonderheiten thematisieren, die RagTime im Zusammenhang mit Texterstellung und Textkorrekturen bietet. Unter «Bearbeiten ➝ Sondertext einfügen» sind eine ganze Reihe von Sondertexten zu finden, die sich an jeder Stelle in Textkomponenten (oder Texten in anderen Komponentenarten) einfügen lassen (Abb. 2.30).

Nur die Datum- und Uhrzeit-Sondertexte bedürfen der Erläuterung. Mit «Datumstempel» wird das Datum als fixer Text, mit «Automatisches Datum» als bei jeder Dokumentbenutzung aktualisiertes Datum, und mit «Dokumentdatum» als das Datum der Dokumenterstellung, bzw. des Abrisses vom Formularblock eingefügt. Die Uhrzeit-Sondertexte sind analog zu interpretieren. Das Dokumentdatum kann, wenn z. B. ein Brief erst am folgenden Tag verschickt wird, in «Extras ➝ Dokumenteinstellungen… ➝ Dokument» geändert werden, bleibt aber, abgesehen von dieser Änderungsmöglichkeit, fix im Dokument gespeichert.

Das Einfügen eines Sondertextes ist einfach: Dort, wo die Einfügemarke blinkt, wird der Sondertext eingefügt. Hinter allen Sondertexten steht eine Formel – es handelt sich also um berechneten Text. Wenn Sie «Fenster ➝ Zeigen ➝ Berechneter Text» auswählen, werden alle diese Texte mit einer feinen punktierten Linie eingerahmt. Selbstverständlich kann ein Sondertext wieder gelöscht oder an eine andere Textstelle verschoben werden, aber innerhalb des Sondertextes, beispielsweise in einem automatischen Datum, kann nichts korrigiert oder verändert werden. Auf jeden Fall können Sie einem Datumsondertext – außer dem Datumstempel, der als Text in der Formel steht – nachträglich ein anderes Werteformat zuordnen.

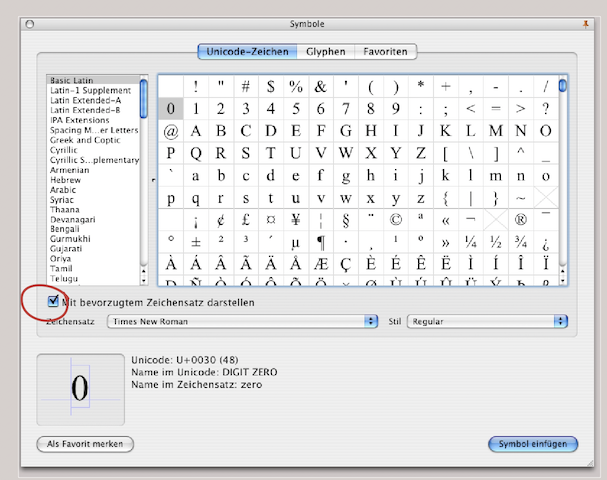

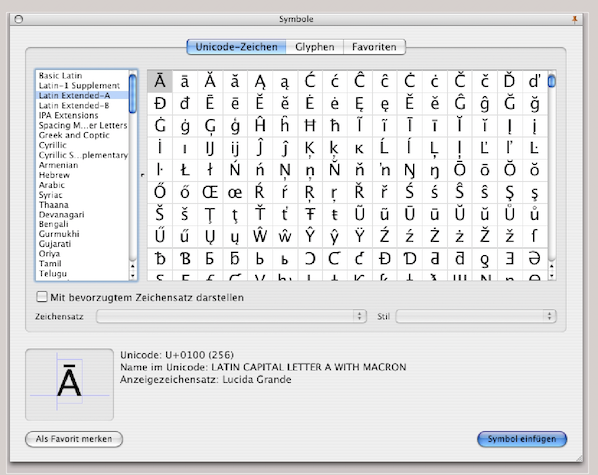

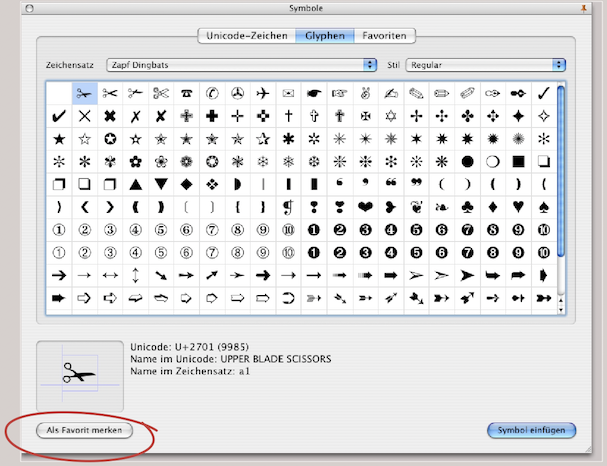

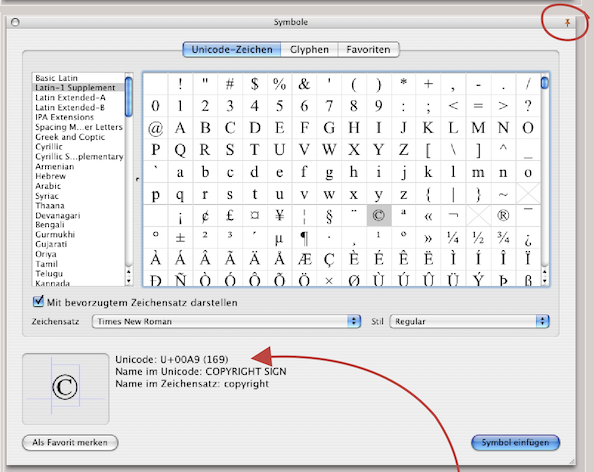

«Bearbeiten ➝ Symbol einfügen» öffnet ein Fenster, dass alle auf Ihrem Rechner verfügbaren Schriften und Zeichen nutzbar macht. Unter «Unicode-Zeichen» (siehe Abb. 2.31) können Sie links oder rechts scrollen, um die gewünschten Zeichenbereiche zu finden. So lassen sich auch fremdsprachige Zeichen und Symbole finden und einsetzen. Die Tafel «Glyphen» (Abb. 2.33) ist nicht ganz stimmig benannt. Der Begriff «Glyphen» bezeichnet in der Typografie Varianten von Typen, vorwiegend in Zierschriften und Schreibschriften. Hier ist «Glyphen» ein Überbegriff für alle Sonderzeichen.

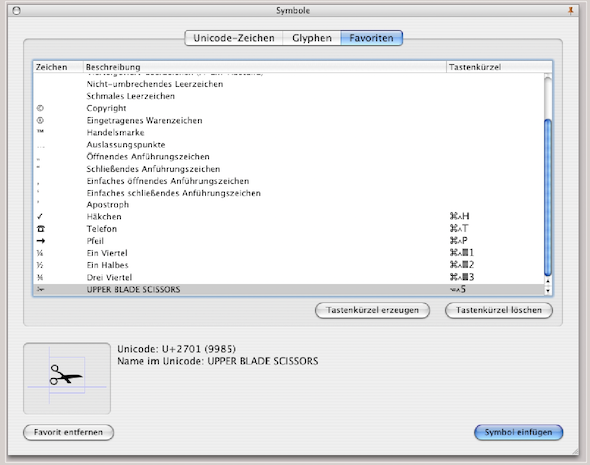

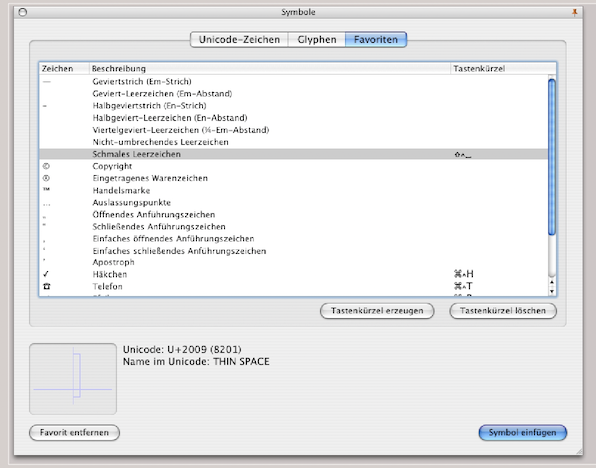

Was «Symbol einfügen» so interessant macht, sind zwei Punkte: Erstens können alle Zeichen direkt passend in Ihrer gerade gewählte Schriftformatierung eingefügt werden. Dazu muss das Häkchen gesetzt werden (siehe roter Kreis). Zweitens können Sie alle Zeichen mit «Als Favorit merken» in die Tafel «Favoriten» aufnehmen, wo Sie ihm ein Tastaturkürzel, also eine Art «Alias» zuweisen können (Abb. 2.33, Abb. 2.34, Abb. 2.35).

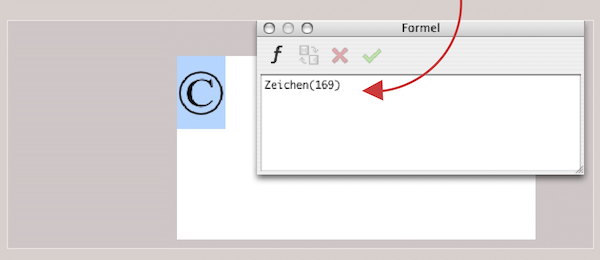

In dieser Tafel «Favoriten» sind bereits bei der Installation eine Reihe von Zeichen aufgeführt. Eines davon ist «Schmales Leerzeichen». Wer Wert auf richtige Typografie legt, wird sich dieses Zeichen ebenfalls mit einem eigenen Kürzel nutzbar machen. Immer, wenn Wortzwischenräume enger sein sollen, z. B. bei Abkürzungen oder bei Vornamen-Initialen (E.A. Hoffmann), ist das schmale Leerzeichen mit einem Tastaturkürzel schnell verfügbar. Ein weiterer schöner Nebennutzen dieser Symboltafeln sind die Hinweise auf Unicode-Zeichen. Jedes verfügbare Zeichen hat eine eigene Unicode-Nummer. RagTime kann mit diesen Unicode-Nummern in den Formeln rechnen, bzw. darauf zugreifen (siehe Abb. 2.36 und Abb. 2.37). Im Abschnitt über das Arbeiten mit Rechenblättern und Adressen werden wir darauf zurückkommen.

Zum Schluss noch etwas Nützliches, das man übersehen könnte: Die kleine Nadel rechts oben. Ist sie horizontal, so muss das Fenster wieder geschlossen werden, bevor Sie in Ihren Text weiter schreiben können. Ist die Nadel durch Auswählen vertikal gestellt, kann das Fenster beim Texterfassen offen bleiben, und Sie können immer wieder auf die Symbole, Glyphen und Favoriten zugreifen.

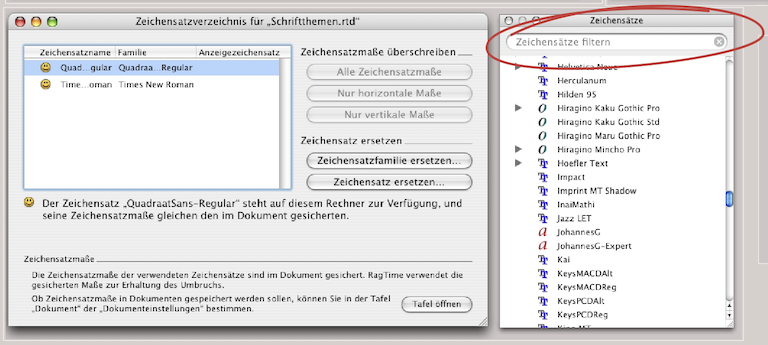

Wenn wir beim Thema Sonderzeichen, Typen und Schriften sind, wollen wir der Vollständigkeit halber noch das Hilfsmittel «Zeichensatzverzeichnis» und die Palette «Zeichensätze» aufrufen (Abb. 2.38). RagTime unterstützt neben TrueType- und PS Type1-Schriften jetzt auch OpenType-Schriften vollständig. Die Palette Zeichensätze macht es einfach, die gewünschte Schrift auf dem Rechner zu finden. Die Eingabe einiger Buchstaben beschränkt die Liste auf jene Zeichensätze, in deren Namen die eingegebene Buchstabenfolge vorkommt – nicht zwingend am Anfang des Namens.

Das Fenster «Zeichensatzverzeichnis» hat eine etwas andere Aufgabe. Hier kann überprüft werden, ob alle Schriften, die im Dokument verwendet wurden, auch auf dem Rechner vorhanden sind, bzw. die gleiche Laufweite und den gleichen Schnitt aufweisen.

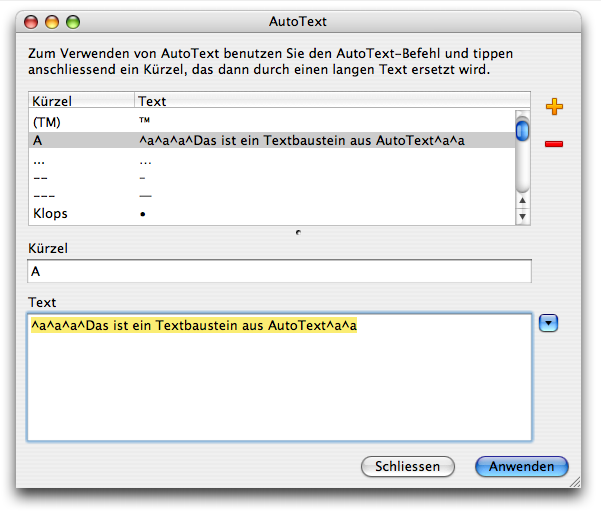

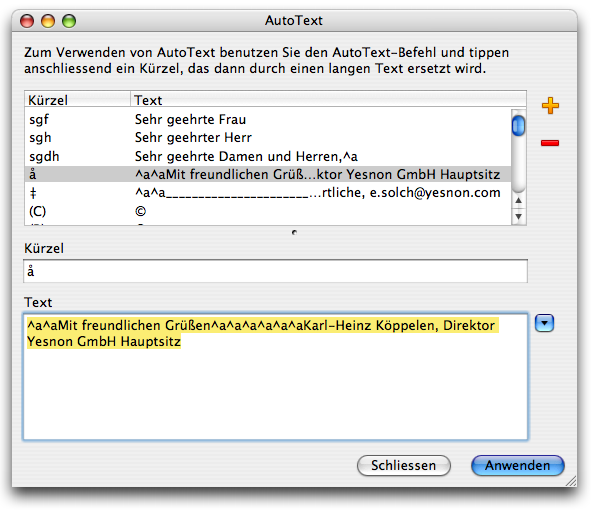

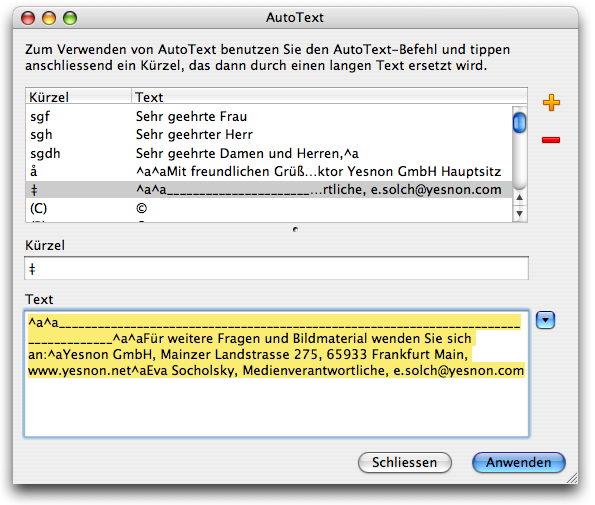

Unter «Bearbeiten» finden sich die beiden Funktionen «AutoText» (AÄ/c) und «AutoText-Einstellungen…» (A“Ä/•c). Wenn Sie die Einstellungen öffnen, sehen Sie im AutoText-Fenster bereits eine Reihe von Zeichen und Textbausteinen, die Sie mit den entsprechenden Kürzeln nützen können (siehe Abb. 2.39). Interessanter sind aber die eigenen Textbausteine, die Sie zusammen mit einem selbstgewählten Kürzel eingeben können. Im Beispiel unseres YesNon-Medienaussandes bestehen zum einen der Absender des Direktors auf dem Brief (siehe Abb. 2.43) und die Fußzeile des Medientextes mit der Verantwortlichen für die Medienkontakte aus AutoText-Bausteinen (siehe Abb. 2.44).

Mit dem Minuszeichen  können Sie bestehende Eintragungen löschen, mit dem Pluszeichen

können Sie bestehende Eintragungen löschen, mit dem Pluszeichen  neue einfügen. Eine neue Eintragung erscheint immer genau über derjenigen, die in der Liste gerade ausgewählt ist. Leider lässt sich die Liste nicht sortieren bzw. in der Reihenfolge umgruppieren. Schreiben Sie Ihren Text ins untere Feld – Absatzzeichen können gleich mit geschrieben werden –, und geben Sie ein Kürzel ein. Klicken Sie auf die Taste «Anwenden», so wird der Text sofort dort in Ihren bestehenden Text eingefügt, wo die Einfügemarke stand. – Diese Kürzel haben keinen Einfluss auf die Tastaturkürzel, die sonst in Ihrem Rechner oder in RagTime vorhanden sind, da sie ja mit einem Präfix eingeleitet werden.

neue einfügen. Eine neue Eintragung erscheint immer genau über derjenigen, die in der Liste gerade ausgewählt ist. Leider lässt sich die Liste nicht sortieren bzw. in der Reihenfolge umgruppieren. Schreiben Sie Ihren Text ins untere Feld – Absatzzeichen können gleich mit geschrieben werden –, und geben Sie ein Kürzel ein. Klicken Sie auf die Taste «Anwenden», so wird der Text sofort dort in Ihren bestehenden Text eingefügt, wo die Einfügemarke stand. – Diese Kürzel haben keinen Einfluss auf die Tastaturkürzel, die sonst in Ihrem Rechner oder in RagTime vorhanden sind, da sie ja mit einem Präfix eingeleitet werden.

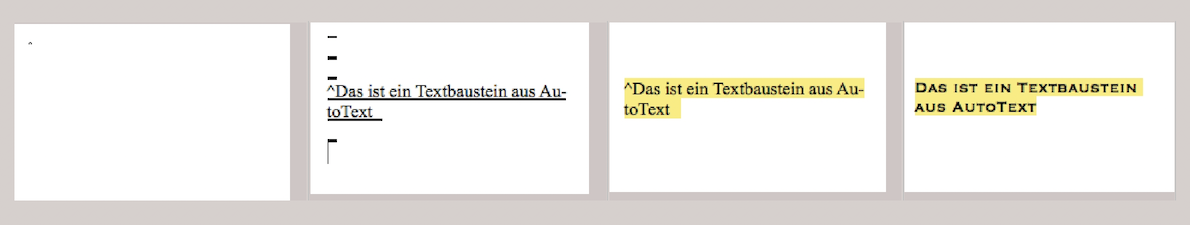

Für das Eingeben eines bereits in AutoText gespeicherten Textbausteines in Ihrem fortlaufenden Text drücken Sie als Präfix AÄ/c, dann erscheint ein Einfügezeichen (Abb. 2.40), anschließend geben Sie Ihr Kürzel für den Textbaustein ein. Damit wird der angeforderte Text eingefügt, aber bis zur Quittierung mit < oder T noch unterstrichen angezeigt (Abb. 2.40/2). Schreiben Sie einfach weiter in Ihrem normalen Text. Der eingefügte Text ist jetzt völlig unabhängig vom AutoText, das heißt, Sie können ihn bearbeiten und formatieren wie einen normal eingegebenen Text (siehe Abb. 2.40/3&4). Die Textbausteine – das können einzelne Zeichen, Abkürzungen, Wörter oder längere Textpassagen sein – lassen sich in AutoText jederzeit ändern. Änderungen in AutoText haben aber selbstverständlich keinen Einfluss auf bisher verwendete AutoText-Einfügungen in Ihren Dokumenten. AutoText kann überall verwendet werden, wo Sie mit Text arbeiten, egal in welcher Art von Komponente.

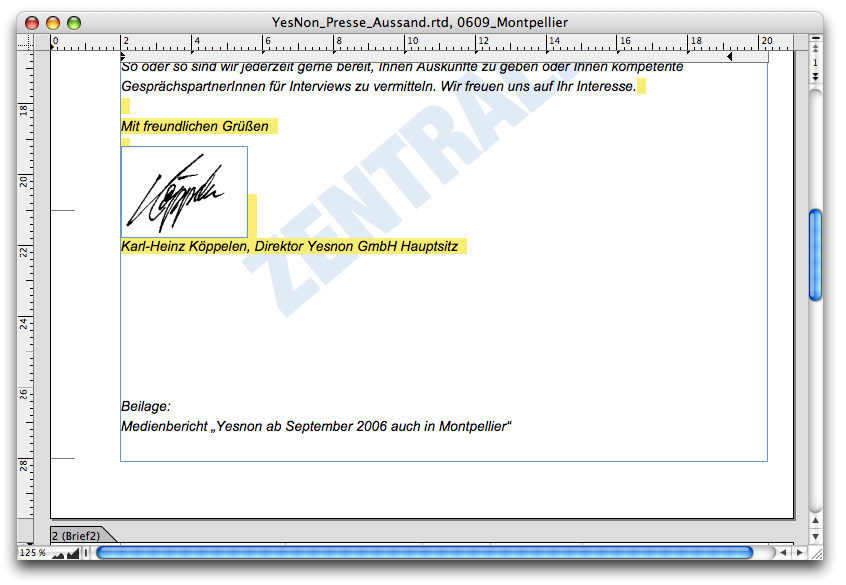

Beim Beispiel des Medienaussandes der YesNon-Sprachschule sind weitere Besonderheiten erwähnenswert. Die Unterschrift des Direktors wurde eingescannt und als mitfließende Bildkomponente im Text eingebaut. Verständlich, dass unser Direktor nicht zweihundert Briefe von Hand unterzeichnen will. Die Unterschrift wird auf einem guten PostScript-Drucker auf den ersten Blick wie das Original aussehen. Mehr über mitfließende Bildkomponenten ist in Kapitel 3.8 „Mitfließende Elemente“ zu finden.

Was in diesem Beispiel nicht auffällt, ist der Seitenumbruch, also der bewusste oder automatische Seitenwechsel des Textes vom Ende der einen zum Anfang der nächsten Seite. Wenn Container mit einer Pipeline verbundenen sind, läuft der Text sowieso automatisch weiter. In unserem Beispiel geht es mit den Texten am Seitenende zufällig genau auf.

- Tipp:

-

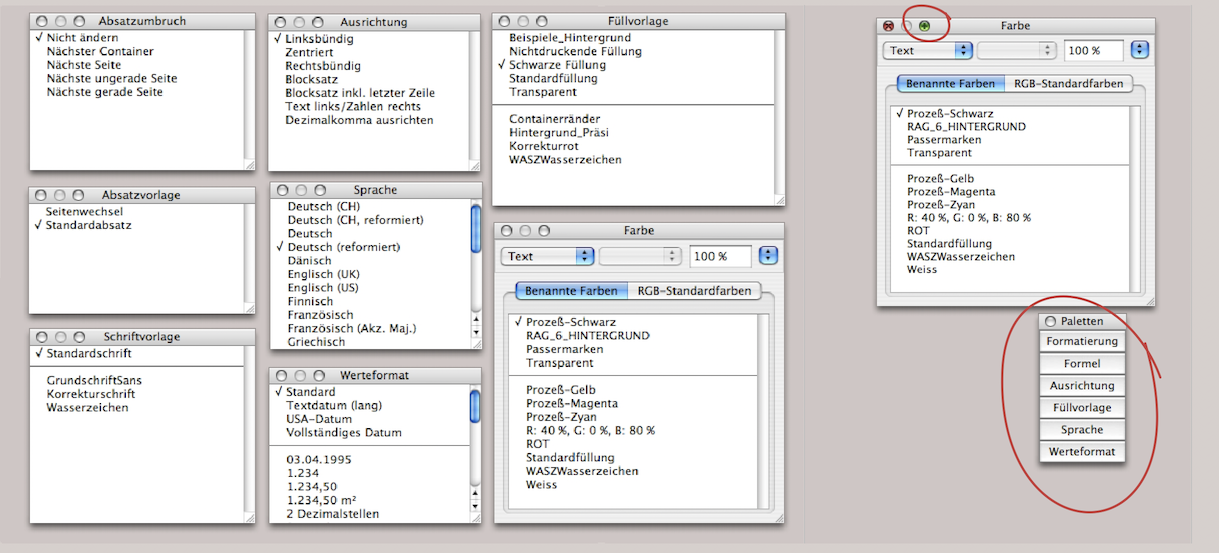

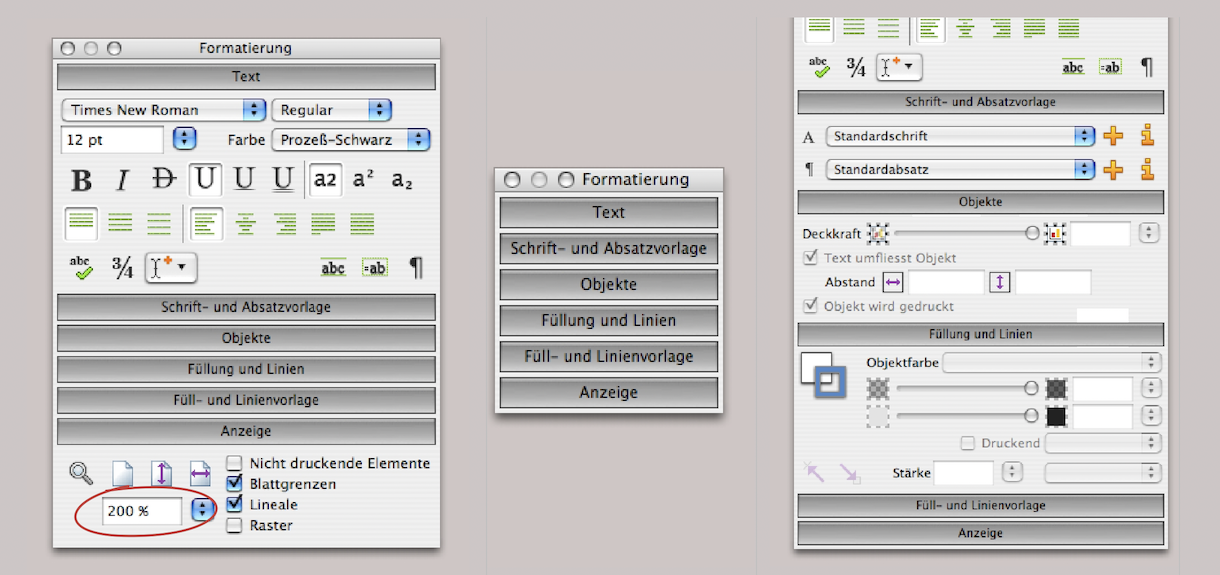

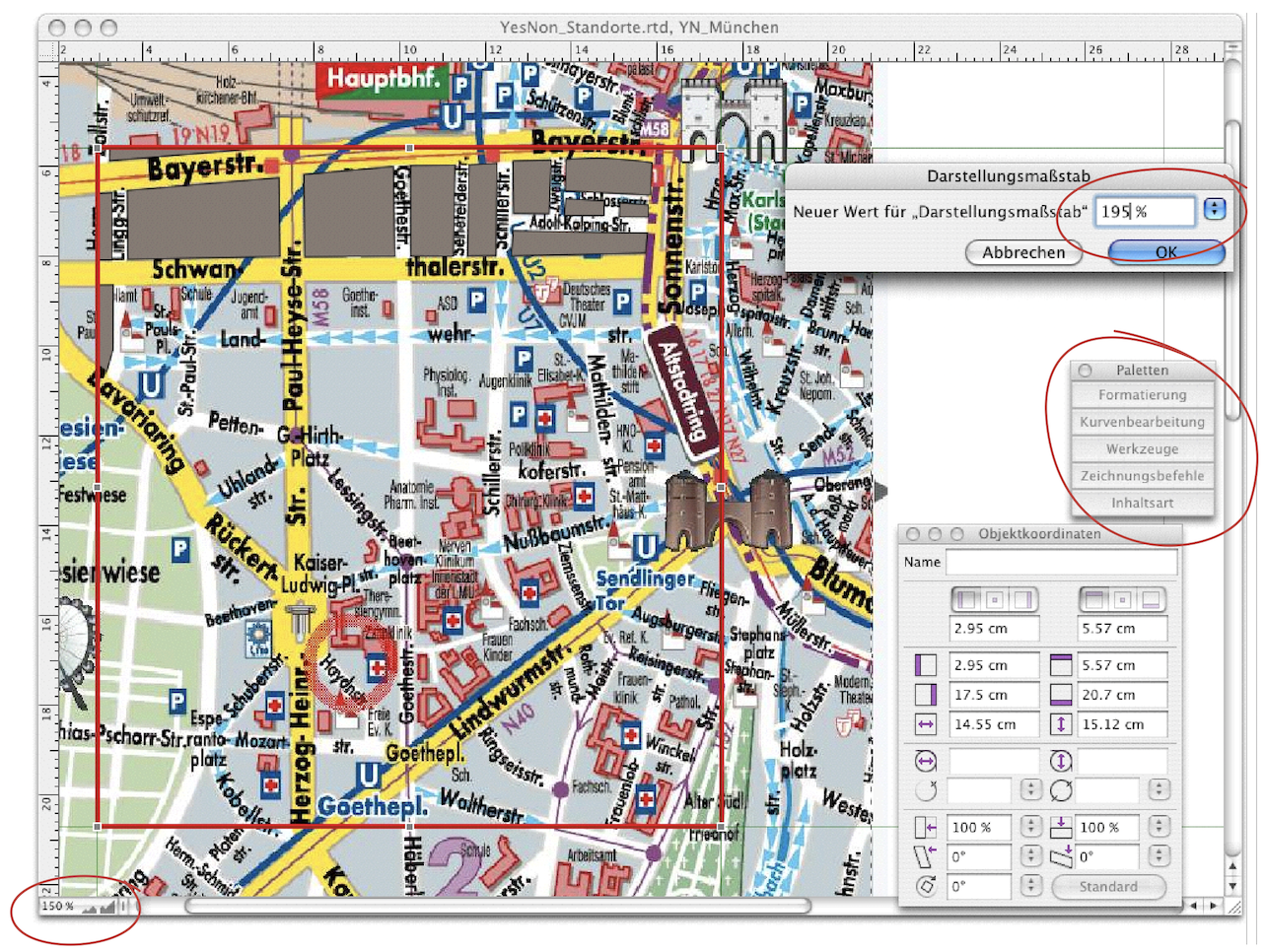

Zum besseren Arbeiten und zum schnelleren Zugriff der einzelnen Paletten gibt es in RagTime 7 zwei Hilfen: die Formatierungs-Palette und das Paletten-Dock (nur Mac).Viele Befehle und Funktionen sind damit per Mausklick direkt erreichbar.

Will man aber einen Seitenwechsel an einer bestimmten Textstelle erzwingen, so gibt es drei Möglichkeiten: Sie geben so viele Absatzschaltungen ein, bis Sie Ihren Text automatisch auf der nächsten Seite haben, oder Sie verringern die Höhe des Containers von unten her bis zu der Zeile, die auf die nächste Seite springen soll. Das geht natürlich nicht bei Layouts, die von einem Stammlayout abhängen. Die dritte und eigentlich einzig richtige Möglichkeit ist die über den Absatzumbruch; im Textmodus unter «Format ➝ Absatzumbruch». Das gibt uns Gelegenheit, noch eine Erleichterung für das Arbeiten mit Text vorzustellen.

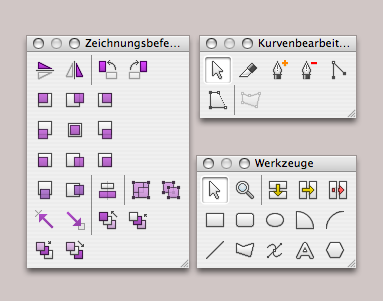

RagTime erlaubt unter verschiedenen Einblendmenüs das Abreißen von Untermenüs. Dadurch werden die Untermenüs zu Paletten, die auf der Arbeitsfläche behalten werden können, um permanent und schnell den Zugriff auf deren Funktionen zu haben. Das Abreißen erfolgt, wenn Sie mit gedrückter Maustaste den Zeiger über den Rand des Menübereiches hinausziehen (nach rechts, oben oder unten). In Abb. 2.45 sind diejenigen Abreißpaletten zusammengestellt, die unter dem Menü «Formate» verfügbar sind. Die einzelnen Paletten können Sie in der Größe verändern und in der Position verschieben.

Nur für Mac-Benutzer gibt es zusätzlich die Möglichkeit, den grünen Knopf im Palettenkopf anzuklicken und damit die Palette im «Paletten-Dock» zu versorgen. Diese kleine Palette „sammelt“ alle so angedockten Paletten unter deren Namen. Ein einfacher Klick auf den Namen lässt die Palette wieder aufspringen. Das ist sehr praktisch, weil die Arbeitsfläche dann nicht immer von vielen Paletten verdeckt ist, sondern nur von denjenigen, die Sie wirklich gerade häufig brauchen. Trotzdem bleiben diese Paletten immer rasch greifbar und müssen nicht wieder mühsam vom Untermenü abgerissen werden. Auch das Paletten-Dock kann auf der Arbeitsfläche beliebig platziert werden.

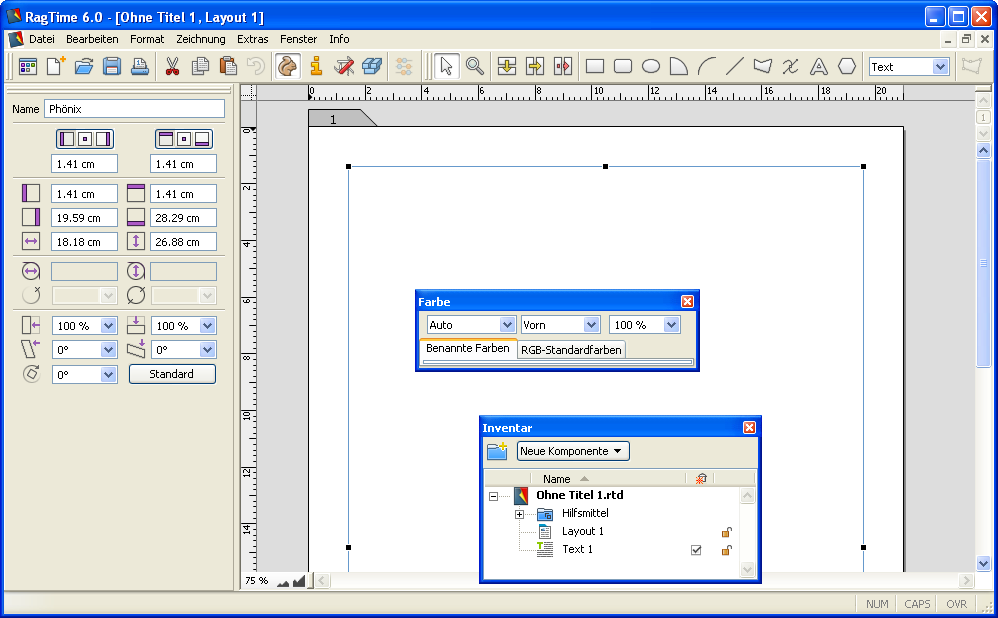

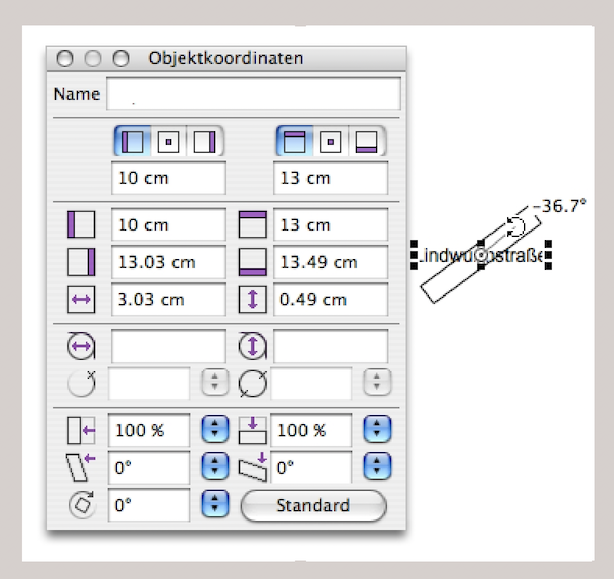

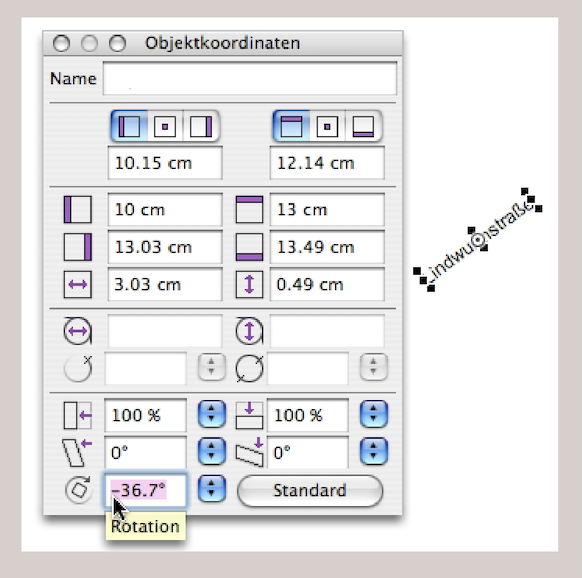

Unter Windows verhalten sich die Paletten anders: Ein Doppelklick auf die Kopfleiste dockt sie am Fensterrand an, jedoch in voller Größe. Ein erneuter Doppelklick macht sie wieder zur frei bewegbaren Palette. Paletten lassen sich auf eine minimale Größe reduzieren, wenig mehr als die Kopfleiste. Ein praktisches Palettendock wie beim Mac gibt es jedoch unter Windows nicht. In Abb. 2.46 ist die Objektkoordinatenpalette angedockt – jede Palette hat ihre fest zugeordnete Seite des Fensters, wo sie angedockt wird. Das Inventar – unter Windows auch eine Art Palette – und die Farbpalette sind frei schwimmend, letztere aber auf minimale Größe reduziert.

Im Detail ist sie bereits am Schluss von Kapitel 1 „Ordnung auf allen Ebenen“ erläutert. Auch die Formatierungspalette kann auf dem Mac im Paletten-Dock „versteckt“ werden. Die Formatierungspalette können Sie über das

Taschenmesser-Symbol  in der Werkzeugleiste aufrufen. Sie ist ein nützliches Arbeitsinstrument, da sie ein rasches Formatieren von Texten, Schriften, Farben und noch einige andere Einstellungen erlaubt, die Sie so schneller ansteuern können (siehe Abb. 2.47), weil sie in einer einzigen Palette vereint sind, statt dass sie mühsam zusammengesucht werden müssen. Aber wenn Sie Text mit Hilfe dieser Palette formatiert haben: Vergessen Sie nicht, aus dieser Formatierung eine Schrift- und/oder Absatzvorlage zu machen! Ein Nachteil der Formatierungspalette: Sind alle Einstellungsmöglichkeiten offen, deckt sie auf normalen Bildschirmen einen großen Teil der Arbeitsfläche ab. Dem können Sie abhelfen, indem Sie in die Titelfelder der einzelnen Sektoren klicken, womit die Palette entsprechend kleiner wird.

in der Werkzeugleiste aufrufen. Sie ist ein nützliches Arbeitsinstrument, da sie ein rasches Formatieren von Texten, Schriften, Farben und noch einige andere Einstellungen erlaubt, die Sie so schneller ansteuern können (siehe Abb. 2.47), weil sie in einer einzigen Palette vereint sind, statt dass sie mühsam zusammengesucht werden müssen. Aber wenn Sie Text mit Hilfe dieser Palette formatiert haben: Vergessen Sie nicht, aus dieser Formatierung eine Schrift- und/oder Absatzvorlage zu machen! Ein Nachteil der Formatierungspalette: Sind alle Einstellungsmöglichkeiten offen, deckt sie auf normalen Bildschirmen einen großen Teil der Arbeitsfläche ab. Dem können Sie abhelfen, indem Sie in die Titelfelder der einzelnen Sektoren klicken, womit die Palette entsprechend kleiner wird.

Neben den eigentlichen Formatierungen ist besonders der Sektor «Anzeige» dieser Palette interessant. Damit kann die Darstellungsgröße im aktuellen Fenster nach Belieben „stufenlos“ eingestellt werden. Es gibt direkte Befehle, um die ganze Seite im Fenster anzeigen zu lassen, die ganze Höhe, oder die ganze Breite. Das rasche Anzeigen und Verbergen von nicht druckenden Elementen ist genauso praktisch wie das Zeigen und Verbergen von Linealen, Rastern oder den grau angezeigten Blattgrenzen, die für den angeschlossenen Drucker nicht bedruckbar sind. Wenn Ihnen die Formatierungspalette für diesen Komfort zu viel Bildschirmplatz beansprucht, oder wenn Ihnen die Bewegung des Zeigers zur Formatierungspalette zu umständlich erscheint, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich eigene Tastaturkürzel für die gewünschten Befehle zu erstellen.

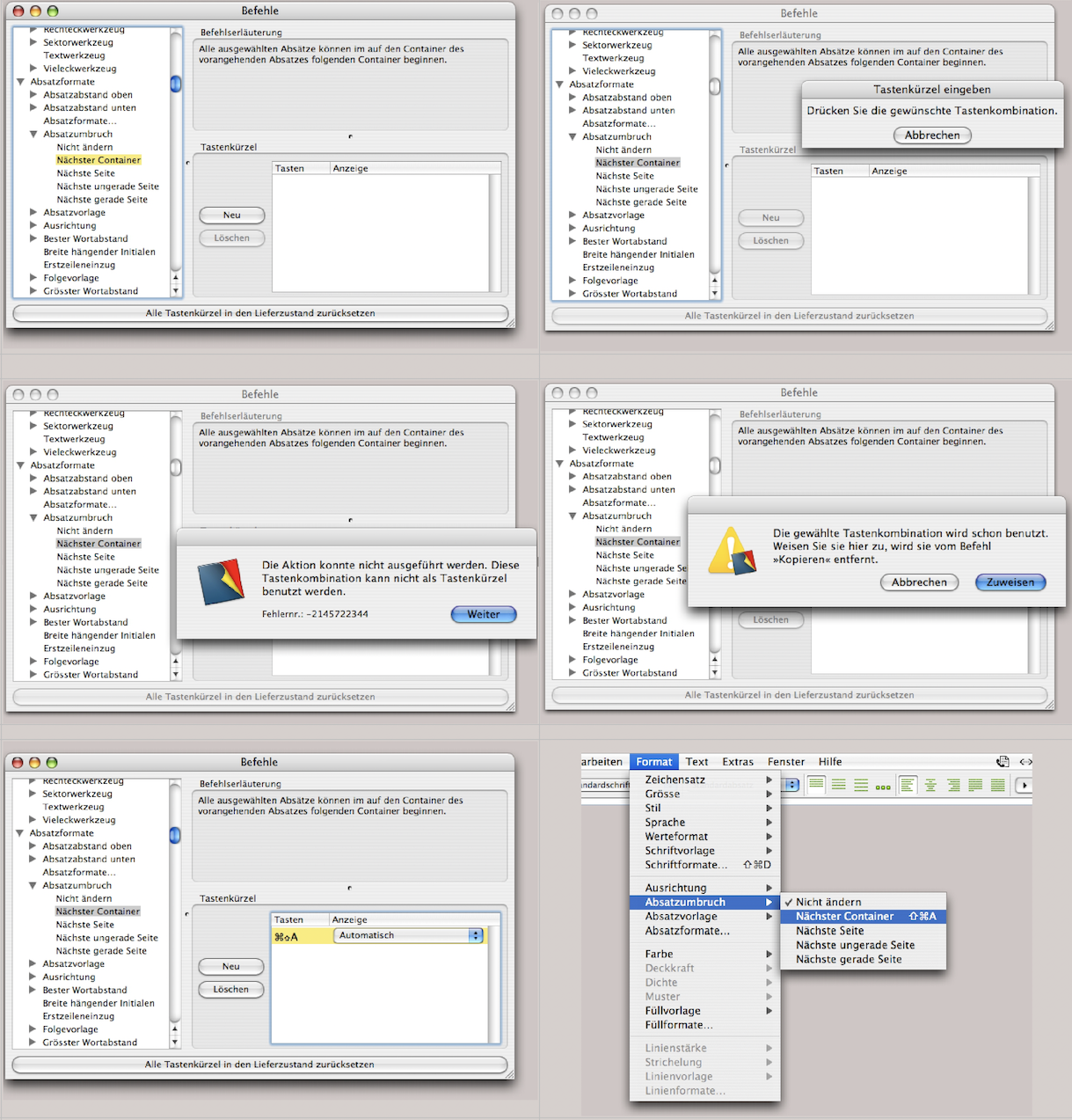

Wir waren vom «Absatzumbruch» ausgegangen, um einige Arbeitserleichterungen zu zeigen, die hauptsächlich im Textmodus genutzt werden können. Für das Beispiel «Absatzumbruch» sind die Tastaturkürzel in RagTime ebenso praktisch wie für die im letzten Abschnitt erwähnten Anzeigebefehle. Tastaturkürzel gibt es für die unterschiedlichsten Befehle und Funktionen.

Das Interessante daran ist natürlich, dass Sie sich Ihre eigenen Tastaturkürzel anlegen können, besonders für diejenigen Befehle, die Sie am meisten brauchen, und die vielleicht sonst nur über Ausklappmenüs oder Infotafeln mühsam zu erreichen sind. In den einzelnen Auswahlmenüs von RagTime sind diejenigen Funktionen, die bereits ein Tastaturkürzel haben, angezeigt (siehe z. B. «Bearbeiten ➝ AutoText»). Die Möglichkeiten für eigene Kürzel sind nahezu endlos – und auch unüberblickbar. Öffnen Sie das entsprechende Fenster unter «Extras ➝ Tastaturkürzel…». Die Auflistung links mit den Aufklappschaltern (Dreiecke) bietet mehrere hundert Möglichkeiten an. Leider kennt RagTime nirgends eine übersichtliche Aufstellung dieser «Befehle», was das Auffinden bestimmter Funktionen/Befehle oft sehr mühsam macht. Insbesondere, da auch die Logik der Zuordnung nicht bei allen Funktionen einsichtig ist. Immerhin springt bei der Eingabe von Buchstaben RagTime in der Liste sofort zu dem Befehl, der diese Anfangsbuchstaben trägt. Aber erstens nur, wenn wirklich alle Untergruppen aufgeklappt sind und zweitens weiß man manchmal zwar, welchen Befehl man sucht, aber nicht, wie er genau benannt ist.

Wir haben für Sie alle voreingestellten Befehle imB „Tastaturkürzel“ in einer Liste zusammengestellt. Dazu geben wir Ihnen in einer zusätzlichen Liste Empfehlungen für eigene Tastaturkürzel.

Wenn Sie im Fenster «Befehle» den gesuchten Befehl gefunden haben, wählen Sie ihn aus, und drücken Sie unter «Tastenkürzel» die Taste «Neu». Jetzt werden Sie aufgefordert, ein Tastenkürzel einzugeben: Ist Ihr gewünschtes Kürzel nicht möglich, erscheint eine Warnmeldung. Ebenso, wenn Ihr Kürzel bereits vergeben ist. Dann haben Sie die Wahl, dieses bestehende Kürzel neu für Ihren Befehl zu verwenden; es gilt von da weg für den ursprünglichen Befehl nicht mehr. Davon raten wir ab. Denn wer weiß – plötzlich ist bei der nächsten Arbeit gerade dieser Befehl wichtig. Sobald Sie Ihr Kürzel gewählt und eingegeben haben, erscheint es auch in den Menüs von RagTime. Im Beispiel des erzwungenen Textumbruchs können Sie nun einen Absatz, der im nächsten Container stehen soll, mit dem von Ihnen definierten Kürzel (im Beispiel gemäß Abb. 2.48 1AA) beginnen und dann gleich weiterschreiben, ohne die Maus benützen zu müssen. Das Kürzel muss dabei nicht zwingend am Absatzbeginn verwendet werden. Steht die Einfügemarke irgendwo in einem Absatz, oder ist eine Textstelle im Absatz oder gar der ganze Absatz ausgewählt: Sie geben mit diesem Kürzel immer den Befehl, in einem neuen Container zu beginnen.

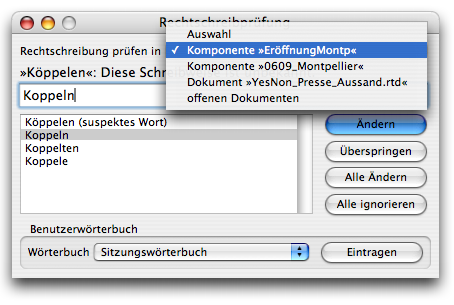

Jetzt wären die Texte für Brief und Medienmitteilung fertig. Aber möglicherweise sind uns noch ein paar Fehler unterlaufen. Dafür gibt es «Extras ➝ Rechtschreibung prüfen…». Das ist übrigens auch eine Funktion, der Sie bei häufigerem Gebrauch ein eigenes Tastaturkürzel zuweisen können.

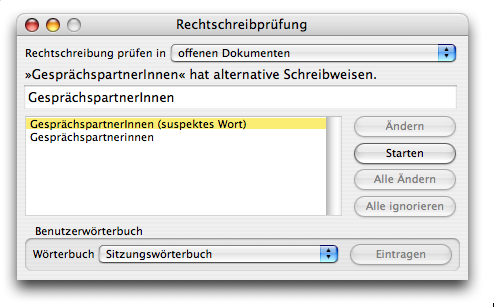

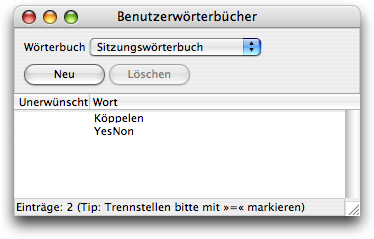

Die Rechtschreibprüfung kann sich auf eine Auswahl, eine Komponente, ein Dokument oder alle offenen Dokumente beziehen. RagTime gibt bei unbekannten Wörtern Vorschläge, was gemeint sein könnte oder was orthografisch richtig ist. Auch sich wiederholende Wörter, die kurz hintereinander stehen, werden vermerkt (siehe Abb. 2.49 und Abb. 2.50). Die übrigen Funktionen der Rechtschreibprüfung erklären sich von selbst. Was die Rechtschreibprüfung nicht anzeigt, sind Trennungen und beispielsweise doppelte Leerzeichen. Das Fenster «Rechtschreibprüfung» ist natürlich verknüpft mit Ihren Wörterbüchern. Seit RagTime 6 werden sämtliche Wörterbücher mitgeliefert. Gut bei RagTime ist, dass Sie noch eigene Wörterbücher anlegen können: Für den momentanen Korrekturlauf ein «Sitzungswörterbuch», für Ihr Unternehmen ein eigenes (mit Schreibweisen Ihrer Firmenbezeichnung und Branchenbegriffe) und auch sonst für alle möglichen Projekte je ein eigenes. Diese Wörterbücher müssen nicht, wie die RagTime-Wörterbücher, im RagTime-Ordner liegen, sondern können irgendwo auf Ihrer Festplatte bzw. auf dem Server abgelegt sein.

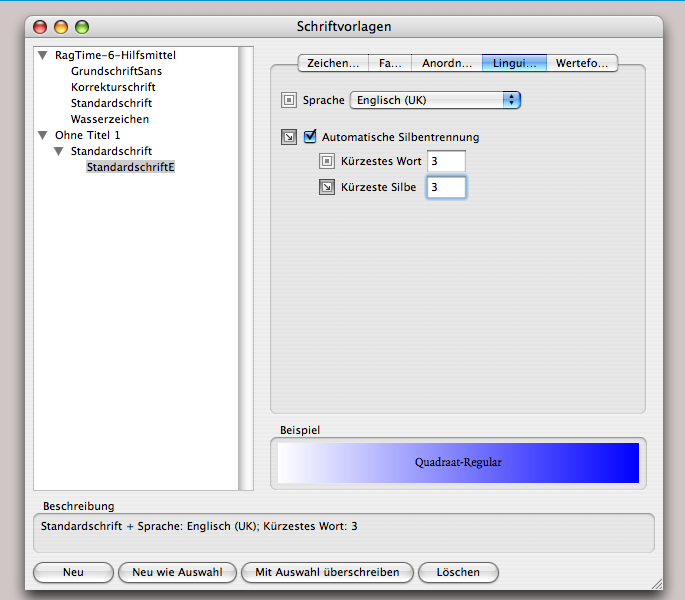

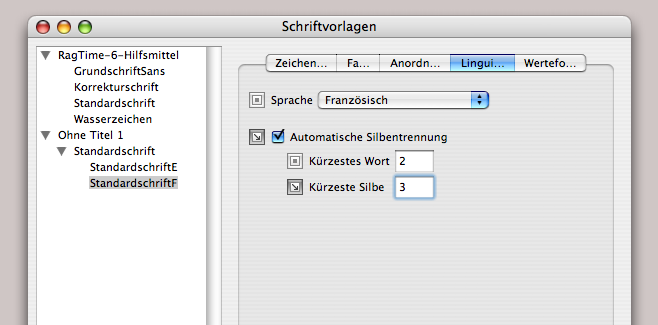

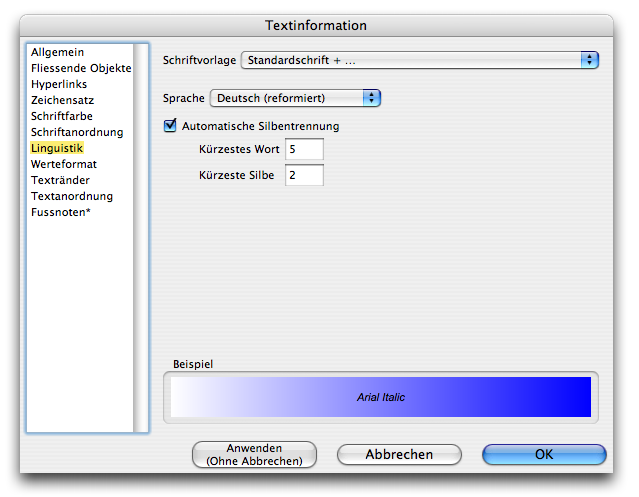

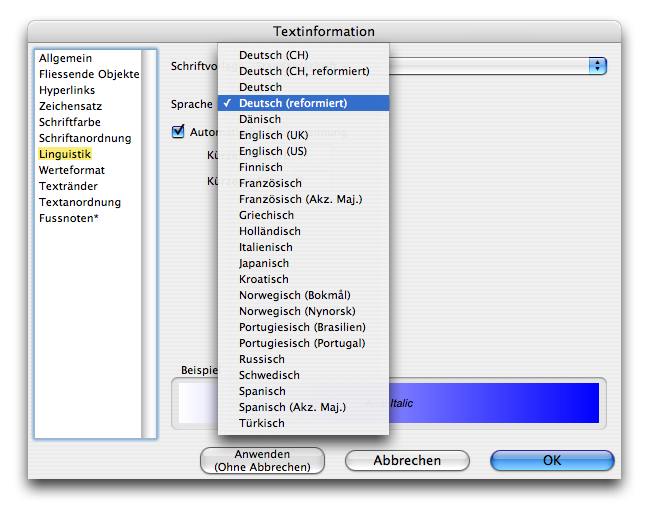

Unter welchen Bedingungen Trennungen gesetzt werden sollen, können Sie vorgeben unter «Text ➝ Information ➝ Linguistik». In dieser Tafel (siehe Abb. 2.55) lassen sich die Trennbedingungen für das automatische Trennen einstellen, oder anderseits bestimmen, dass überhaupt keine Trennung vorkommen sollen. Mit RagTime können Sie jedoch noch viel spezifischer auf Trennungen Einfluss nehmen: In der Tafel «Schriftvorlage ➝ Linguistik» lässt sich für jede Schriftvorlage eine geerbte Vorlage mit einer anderen Linguistik anlegen. Das bedeutet, dass in einem einzigen Text mehrere Wörterbücher abgefragt werden können. Konkret: Sie weisen in Ihrem Text den englischen, französischen oder anderssprachigen Textteilen je eine eigene, geerbte Schriftvorlage mit der entsprechenden Linguistik zu (siehe Abb. 2.53 bis Abb. 2.56). Natürlich lässt sich auch hier für jede Schrift und Sprache einstellen, ob man Trennungen generell unterdrücken will (wenn «Automatische Silbentrennung» nicht gewählt ist). Unter «Format ➝ Sprache» können Sie einfach überprüfen, welche Sprache bzw. welches Wörterbuch gerade verwendet wird.

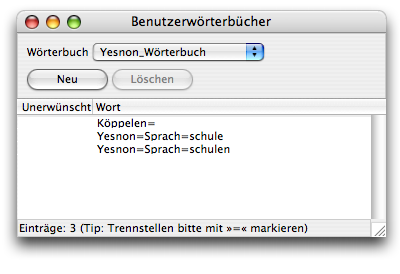

In den Wörterbüchern, in denen Sie Ihre neuen Wörter festhalten, sind auch Trennbefehle möglich. Geben Sie zwischen den zu trennenden Silben «=» ein (ohne die Anführungszeichen), so wird das Wort genau dort getrennt.

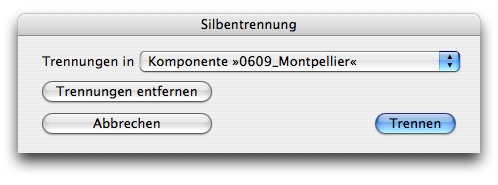

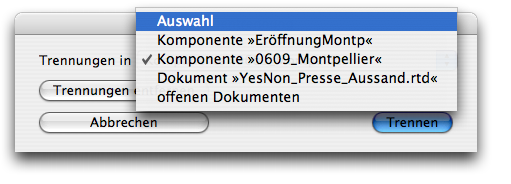

Hängen Sie stattdessen am Schluss eines Wortes ein «=» an, so wird dieses Wort grundsätzlich nicht getrennt (siehe Abb. 2.52). Die Silbentrennung ist am Schluss auch dann noch möglich, wenn Sie zuvor die automatische Trennung ausgeschaltet hatten: Unter «Extras ➝ Silben trennen…» kann die Komponente gewählt werden (siehe Abb. 2.57/Abb. 2.58), in der Trennungen vorgenommen (bzw. auch entfernt) werden sollen. Wollen Sie umgekehrt bei importierten Texten Trennungen beibehalten, so gilt die Einstellung im Fenster «Grundeinstellung ➝ Text».

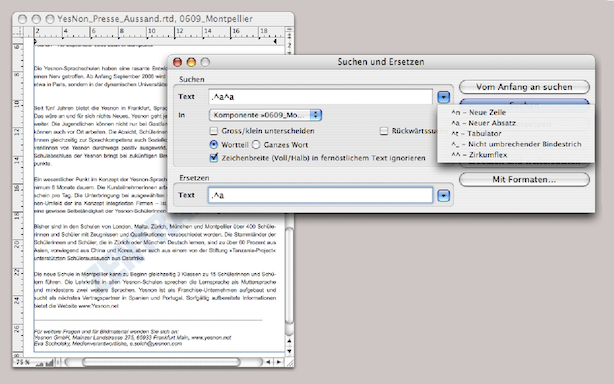

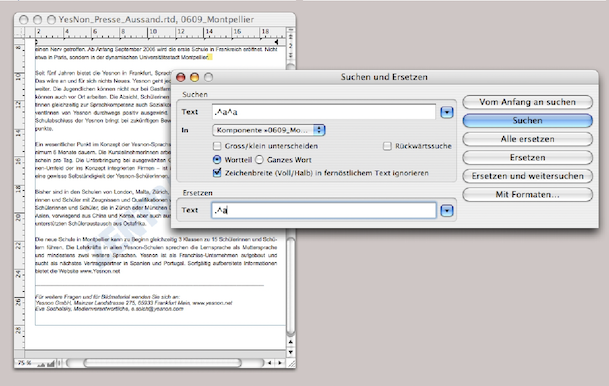

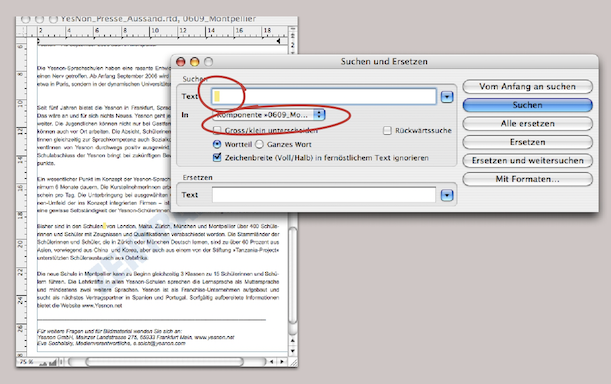

Dass Sie mit «Bearbeiten ➝ Suchen und Ersetzen…», oder AF/•F, Wortteile, Wörter, Sätze, Satzteile usw. eingeben, und Sie durch einen anderen Text ersetzen können, liegt auf der Hand. Doppelte Absätze oder Leerzeichen eliminieren, Absätze, Tabulatoren entfernen oder hinzufügen, normale Bindestriche durch nicht umbrechende Bindestriche ersetzen usw. gehören damit zum Normal-Repertoire der Suchen-Ersetzen-Funktion.

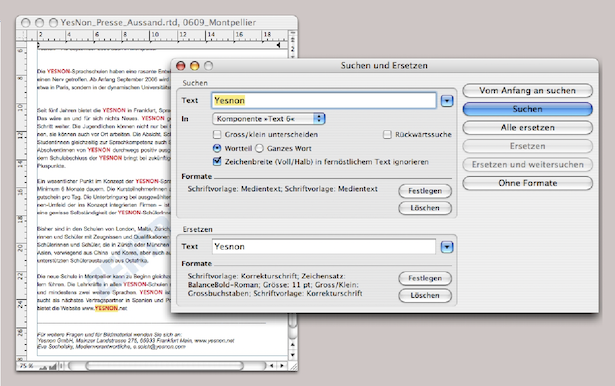

Setzen Sie z. B. oben zwei Leerzeichen und unten ein Leerzeichen ein, so kann damit auf einen Schlag das ganze Dokument von doppelten Leerzeichen befreit werden (siehe Abb. 2.62). Besonders interessant ist das Suchen bzw. Ersetzen nach Stilvorgaben. Damit können Sie Textpassagen nach Schriftvorlagen absuchen und diese ggf. ersetzen (siehe das Beispiel mit dem roten und versal geschriebenen YESNON in Abb. 2.61). Beim Importieren von Texten wird ein Dokument oft mit unerwünschten Schriften, Schrift- und Absatzvorlagen „verseucht“. Da kann das Suchen/Ersetzen nach Schriften und Stilen eine große Hilfe sein.

Wir haben «Suchen und Ersetzen» hier im Zusammenhang mit unserem Medientext vorgestellt. Das ließe den Schluss zu, dass es sich um eine Funktion handelt, die nur in Textkomponenten benutzt werden kann. «Suchen und Ersetzen» bezieht in RagTime aber alle Komponenten mit ein, die Text oder Grafischen Text enthalten, also unabhängig davon, in welcher Komponente er sich befindet. Einzig Knöpfe werden nicht durchsucht.

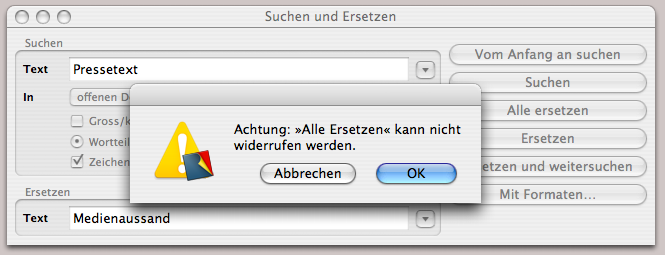

Die Funktion kann in einem Durchgang auf einen ausgewählten Textbereich, eine ganze Komponente, das ganze Layout oder sogar auf alle offenen Dokumenten angewendet werden (siehe rote Markierung in Abb. 2.62). Aber Achtung: Wenn Sie vorhaben, die Taste «Alles ersetzen» zu betätigen, dann gilt es, zuvor noch einmal genau zu prüfen, was denn unter «In» genau ausgewählt ist. Steht dort beispielsweise «offenen Dokumenten», so sollten bei Ihnen die Alarmglocken läuten! Denn das Fatale ist: «Alles ersetzen» kann nicht rückgängig gemacht werden.

Die Warnmeldung (siehe Abb. 2.63) wird in der Eile leicht zu rasch quittiert – dann ist es passiert und unter Umständen die Arbeit etlicher Stunden zunichte gemacht.

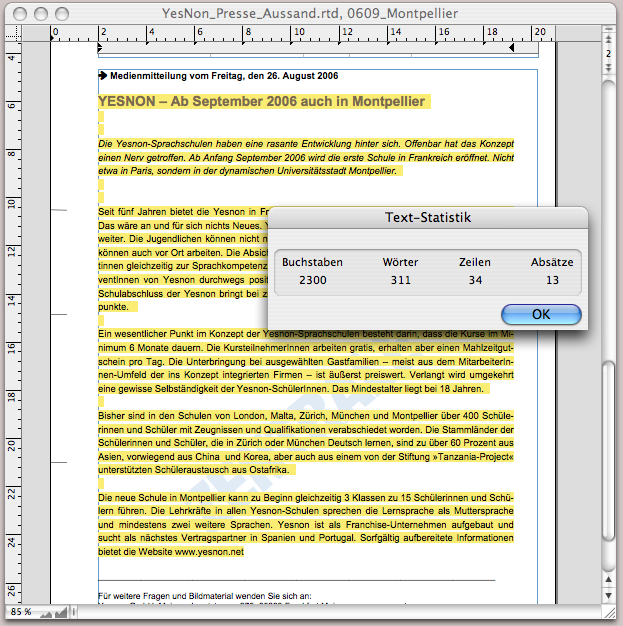

Bei Medienberichten oder wenn Sie Artikel für Zeitschriften und Bücher abliefern sollen, ist meistens die gewünschte Textmenge vorgegeben. Dann heißt es zum Beispiel: «Gewünscht sind höchstens 2500 Zeichen.» In RagTime können Sie im Textmodus die Textmenge einfach überprüfen, indem Sie «Text ➝ Text-Statistik…» auswählen. Die Text-Statistik zählt alle Buchstaben, Wörter, Zeilen und Absätze, und zwar über den aktuellen Container. Im Beispiel des Medienaussandes sind Brieftext und Medientext auf zwei Seiten, aber in durch eine Pipeline verbundenen Containern enthalten, also in einer einzigen Textkomponente (siehe Abb. 2.27).

Wenn Sie nicht den ganzen Text ausgezählt haben wollen, wählen Sie zuerst die Textpassagen aus, über die Sie eine Text-Statistik wünschen (siehe Abb. 2.64). Leider ist die kleine Tafel mit der Text-Statistik nicht referierbar, das heißt, Sie können die Zählergebnisse nicht mit einer Formel automatisch in einen Text oder ein Rechenblatt einfließen lassen. Sie müssen die Angaben notieren.

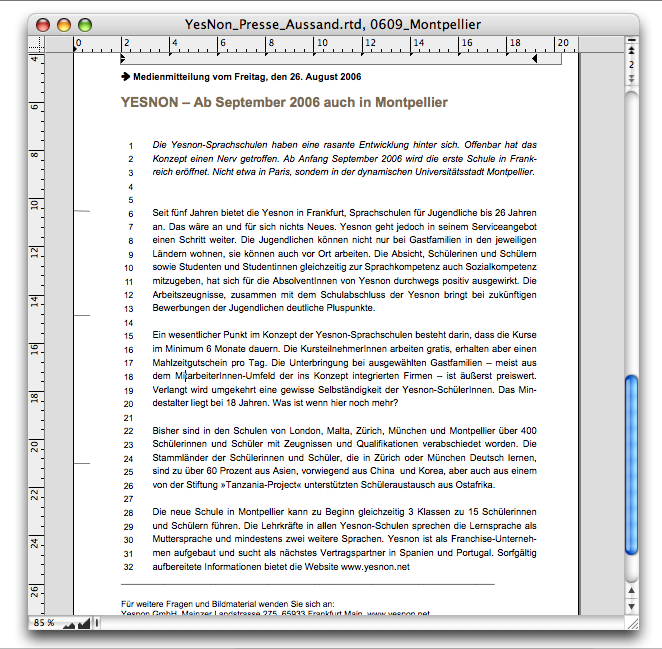

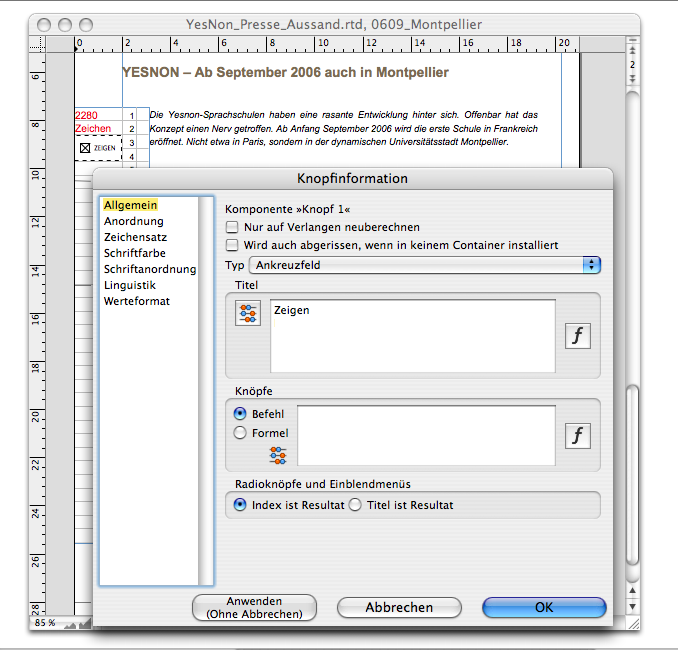

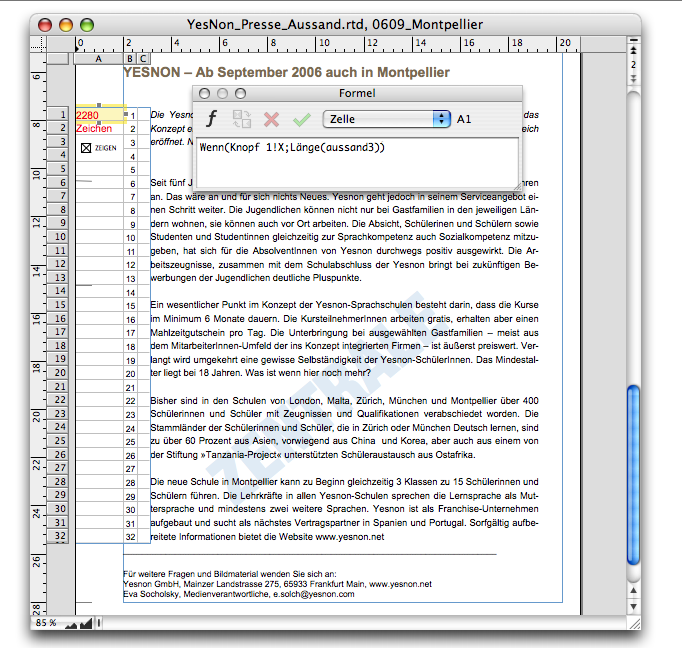

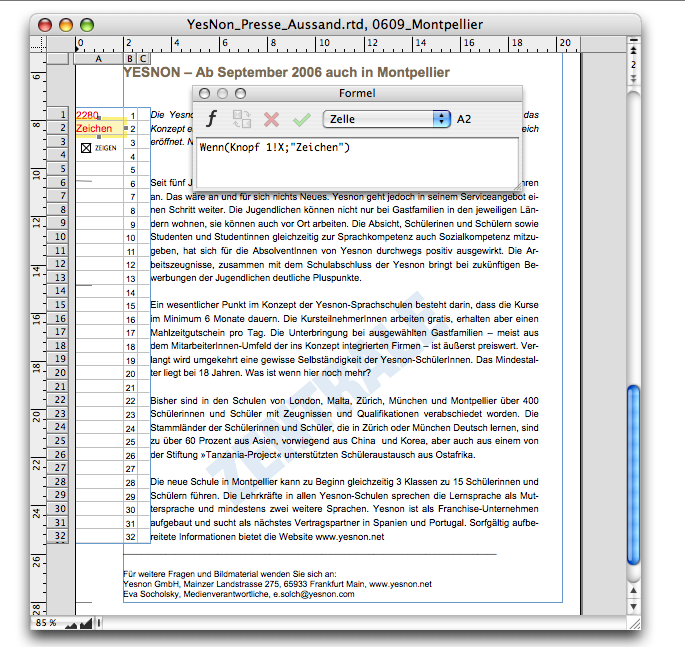

Wer häufiger mit Medienberichten zu tun hat, kann sich eine gute Hilfe erstellen. Wir haben auf unserem YesNon-Medienbericht ein Rechenblatt angelegt (transparente Füllung für die Zellen und für den Container). Die Zeilenabstände im Text sind mit 16pt fest vorgegeben – also haben wir auch die Zeilenhöhen im Rechenblatt auf 16pt gesetzt. Danach haben wir in Zelle B1 die Formel «Zeile» eingegeben und die Zelle soweit nach unten kopiert, wie wir es ungefähr einmal brauchen werden (z. B. bis Zeile 1000). Diese Zahlen sind nun eine Zeilenangabe und erleichtern einem Lektor, Redaktor oder Layouter das Arbeiten mit dem Text. Das Rechenblatt lässt sich dann mit Pipelines auf die Folgeseiten weiter ziehen. Dieser „Zeilenzähler“ hat mit der genau ausgezählten Textmenge eigentlich nichts zu tun. Für diesen Zweck haben wir uns in Zelle A3 einen Ankreuzknopf angelegt, der es uns ermöglicht, die Zellen A1 und A2 zu zeigen oder zu verbergen (siehe Abb. 2.67).

In Zelle A1 steht dann die Formel, die entweder die Länge des Textes einsetzt, oder einfach nichts:

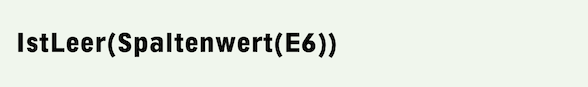

In Zelle A2 ist es nur das Wort «Zeichen», das wir entweder sichtbar oder unsichtbar haben wollen, je nachdem ob das Kästchen des Ankreuzknopfes in Zelle A3 ausgewählt ist oder nicht. Darum folgende Formel:

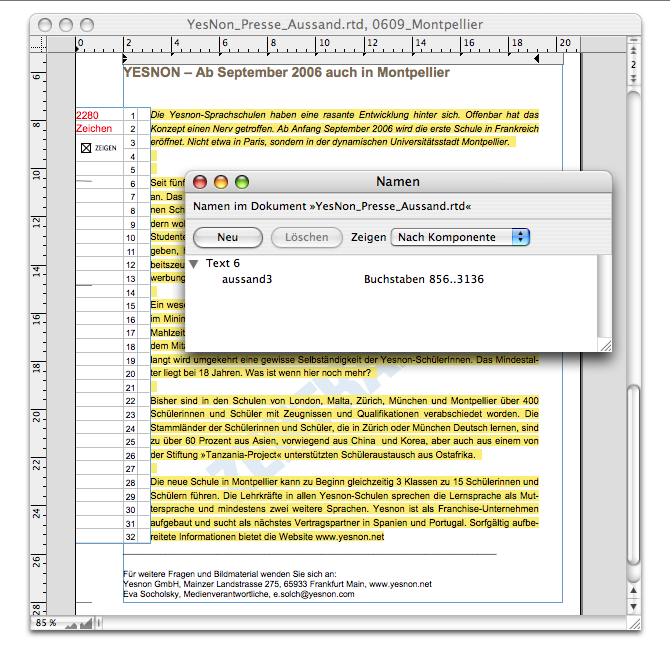

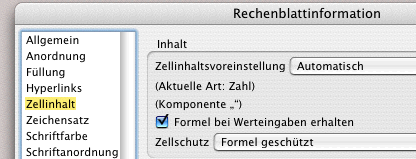

Alles schön und gut: Aber was ist denn mit «aussand3» in der ersten Formel gemeint? Die Funktion «Länge» gibt normalerweise in einem Rechenblatt die Anzahl Zeichen der referierten Zelle wieder. Hier bezieht sie sich auf einen Namen, den wir unserem Medientext gegeben haben. Wie Sie Namen für die Komponenten im Inventar vergeben können, so können Sie auch Namen für Textteile (Buchstaben, Wörter, Zeilen, Absätze usw.) vergeben: Den betreffenden Text auswählen und dem so markierten Text einen Namen zuweisen mit «Hilfsmittel ➝ Namen ➝ Neu» (siehe Abb. 2.66). Es erscheinen die ersten Zeichen des ausgewählten Textes links im Fenster und rechts werden die Buchstaben – von bis – angegeben, die in dieser Textkomponente zur Auswahl gehören. Jetzt können Sie links noch einen für Sie aussagekräftigen Namen einsetzen (im Beispiel «aussand3») und das Fenster wieder schließen. Damit wird Ihr Text „berechenbar“. Falls Sie die Angaben in den Zellen A1 und A2 nicht gedruckt haben möchten, können Sie für diese unter «Rechenblattinformation ➝ Zellinhalt ➝ Sichtbarkeit» die Option «Auf dem Bildschirm» wählen. – Es wird das Umgekehrte möglich, als was man normalerweise tut, nämlich nicht den Text aus Rechenblättern referieren, sondern Textteile mit ihrem Namen in Formeln zu verwenden. Wenn ein solcher Text – über einen zugewiesenen Namen – in einer Rechenblattzelle referiert wurde, dann kann er von dort sogar in anderen Dokumenten abgerufen werden – direkt ist das nicht möglich. Und was soll das Ganze? – Immer, wenn Sie im Rahmen der Textstelle, die mit dem Namen versehen wurde, etwas ändern, werden alle Referenzstellen automatisch angepasst. Es geschieht also das Gleiche, wie normalerweise mit berechnetem Text aus Rechenblattzellen. Folglich können auch die Schrifteinstellungen mit übertragen werden: Mit einem Rautenzeichen «#» vor dem Namen, z. B. «#absatz5», wenn der Name «absatz5» hieß, erhalten Sie die benannte und referierte Textstelle mit dem gleichen Zeichensatz, in gleicher Größe und Farbe.

Übernehmen Sie eine solche Rechenblatt-Komponente, wie wir sie gerade erzeugt haben, direkt ins Formular oder auf die Stammseite Ihrer Medientexte. Wenn Sie eine solche Zählhilfe nur gelegentlich brauchen, geben Sie dem Rechenblatt einen Namen (z. B. «Textzähler») und schieben Sie dieses in ein neues Dokument für archivierungswürdige Komponenten und Objekte. Die Referenz mit dem erstellten Namen müssen Sie bei einem anderen Textdokument natürlich nachführen und dort einen Namen für die „Zähltextpassage“ vergeben.

Vor dem Versand, vielleicht als letzte „Korrekturhilfe“ für das fast fertige Layout, schauen wir uns noch kurz die Funktion «Extras ➝ Objekte abgleichen» an. Diese Funktion arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie «Suchen/Ersetzen». Es braucht also Merkmale, die zum ersten oder ursprünglichen Objekt gehören, damit es überhaupt von RagTime gefunden werden kann.

- Tipp:

-

Das Abgleichen von Objekten gehört zu jenen Funktionen, die es schon lange in RagTime gibt. Für erfahrene Anwender also nichts Neues. Wie in anderen Funktionen von RagTime sind auch hier ein paar Besonderheiten versteckt, die man rasch vergisst, wenn man sie nicht täglich anwendet.

Und dann müssen jene Merkmale definiert sein, die Sie auf die anderen Objekte übertragen möchten. In vielen Fällen geht es aber auch einfach darum, ein neues Objekt zu erstellen und dieses mit «Abgleichen» auf alle anderen Seiten zu kopieren.

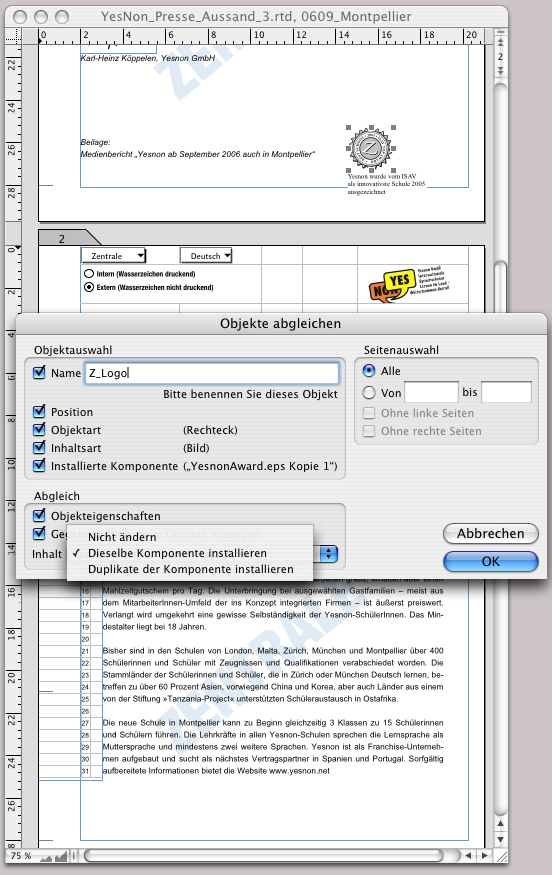

Bei unserem Beispiel des Medienaussandes ist der Fall eingetreten, dass die YesNon-Schule gerade mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Auf dem Medientext soll dieses Emblem ebenfalls erscheinen. Wir haben also auf einer Seite – da spielt es keine Rolle, ob es die erste, die letzte oder irgendeine andere Seite ist, das Emblem in einer Bildkomponente als EPS-Datei importiert. Darunter haben wir mit Grafischem Text die Erklärung geschrieben. Bildkomponente und Grafischer Text sind in einem Zeichnungscontainer eingebunden (siehe Abb. 2.70 und Abb. 2.71). Der Vorteil bei einer Zeichnungskomponente ist klar: Jedes Objekt kann einzeln verschoben und verändert werden und es verschieben bzw. verändern sich die entsprechenden Objekte auf den anderen Seiten, ohne dass erneut ein «Objekte abgleichen» durchgeführt werden müsste. Dies aber nur, wenn beim ersten Objektabsgleich auch «Dieselbe Komponente installieren» gewählt war.

Das Prinzip des Abgleichs: Die Optionen unter «Objektauswahl» helfen RagTime, das Objekt, das abgeglichen werden soll, zu identifizieren. Die Optionen bei «Abgleich» und «Seitenauswahl» geben die Parameter, wie und wo das Objekt neu installiert bzw. verändert werden soll. Sobald das abzugleichende Objekt einen Namen hat, ist es identifizierbar. Ein kleine Tücke kann jedoch zu Problemen führen. Deshalb haben wir die gleiche Aufgabe wie im vorherigen Beispiel hier mit zwei getrennten Komponenten gelöst: Mit einer Bildkomponente und einem Grafischen Text – also ohne, dass beide in einem Zeichnungscontainer „eingepackt“ sind. Wenn beim Objekte abgleichen ein Objekt verschoben wurde und Sie möchten, dass die gleichen Objekte auf den anderen Seite ebenfalls an dieser Position auf der Seite stehen soll, dann darf unter «Objektauswahl» auf keinen Fall «Position» ausgewählt sein.

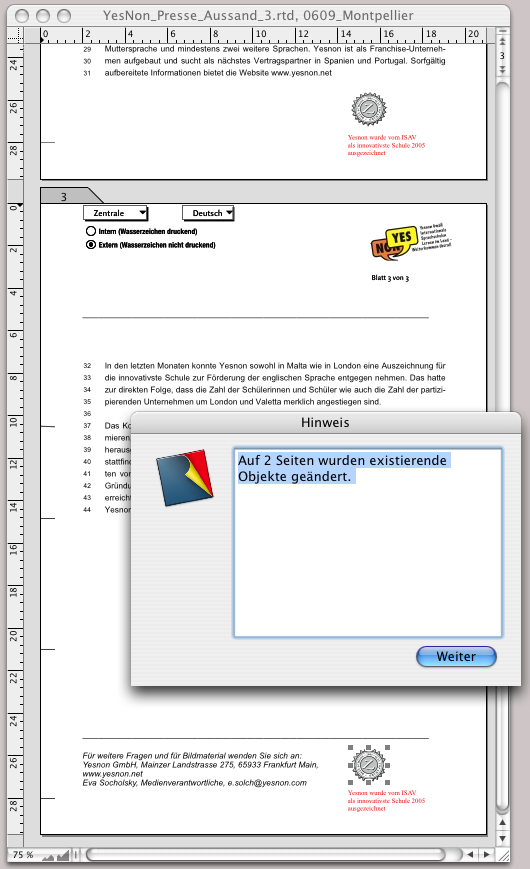

RagTime sucht dann nämlich die Objekte, die an der gleichen Position stehen wie das ausgewählte Objekt. Es wird nichts gefunden, was mit einer Meldung angezeigt wird (siehe Abb. 2.76). Wenn übrigens in unserem Beispiel bei den Warn- und Bestätigungsmeldungen immer nur von 2 Seiten die Rede ist, so deshalb, weil unser Dokument nur drei Seiten aufweist. Bei einem solchen Abgleich darf also einzig der Name ausgewählt sein, damit er funktioniert. Auf diese Weise ist in Abb. 2.73 und Abb. 2.74 die Größe und die Position des Emblems abgeglichen worden, ebenso die Position und die Schriftfarbe des Grafischen Textes.

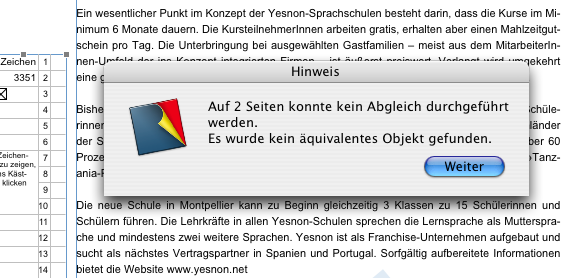

Zum Schluss dieser kleinen Exkursion in die Funktionen des Objektabgleichens noch eine ganz „faule“ Bemerkung: Sie erinnern sich, dass wir das Beispieldokument ursprünglich auf einem Stammlayout aufgebaut hatten? Und da – das ist nur logisch – geht «Objekte abgleichen» sowieso nicht (siehe Abb. 2.75). Wir hätten also ganz einfach unseren Award-Hinweis auf dem Stammlayout anbringen können… Wir hatten also absichtlich, nur um das Prinzip des Objektabgleichs zu zeigen, das Dokument vom Stammlayout gelöst.

Objekte abgleichen lässt sich nicht widerrufen. Das ist neben vielen Vorteilen ein kleiner Nachteil: Man kriegt die so erzeugten Objekte nicht ganz einfach los, wenn sie einmal installiert sind. Natürlich lassen sich die neu erzeugten Objekte im Inventar löschen. Es bleibt dann überall im Layout ein leerer Rahmen zurück. Im Druck sieht man ihn nicht, und wenn Sie diese Rahmen im Layout nicht stören, können Sie sie ruhig stehen lassen.

Anders ist es mit Grafischem Text. Grafischer Text ist bekanntlich nicht im Inventar aufgeführt. Sie müssten diese Objekte also auf jeder Seite wieder einzeln mühsam löschen. Aber auch da gibt es einen Trick: Weisen Sie dem zu löschenden Text auf einer der Layoutseiten die transparente Farbe zu und führen Sie dann einen Abgleich durch. Die Grafischen-Text-Objekte sind zwar anschließend immer noch auf den Seiten, aber nicht mehr sichtbar. Anstelle von «Transparenz» können Sie auch den Text bis auf ein einziges Leerzeichen löschen und dann den Objektabgleich durchführen.

2.5 Adressen als Grundkapital

Adressen sind für jedes Unternehmen ein wichtiger Baustein für die reibungslose Administration und die erfolgreiche Akquisition. Besonders für Klein- und Mittelbetriebe sind Adressdateien zwar etwas vom Alltäglichsten, aber wenn die Daten schlecht aufbereitet sind auch etwas vom Zeitraubendsten. Wir gehen in unserem „Schulbeispiel“ zunächst davon aus, dass wir eine Adressdatei für unseren Medienaussand brauchen. Anhand eines Rechenblattes spielen wir verschiedene Situationen durch, die das Arbeiten mit Adressen erschweren – und bei denen RagTime aus der Patsche helfen kann.

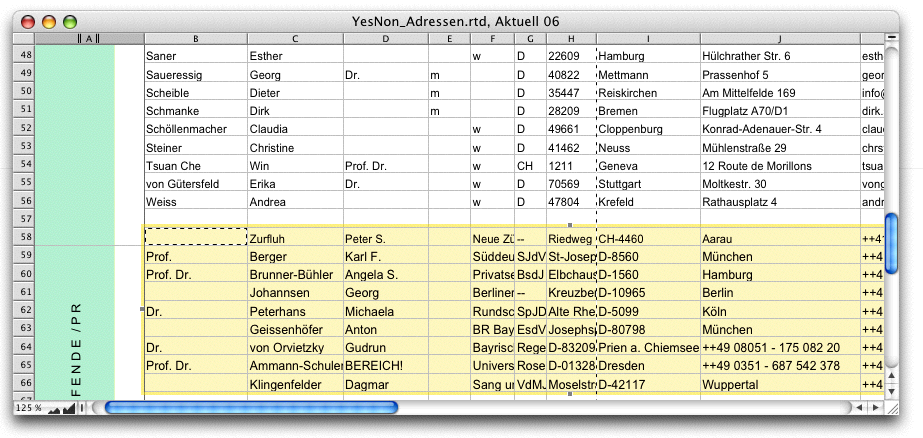

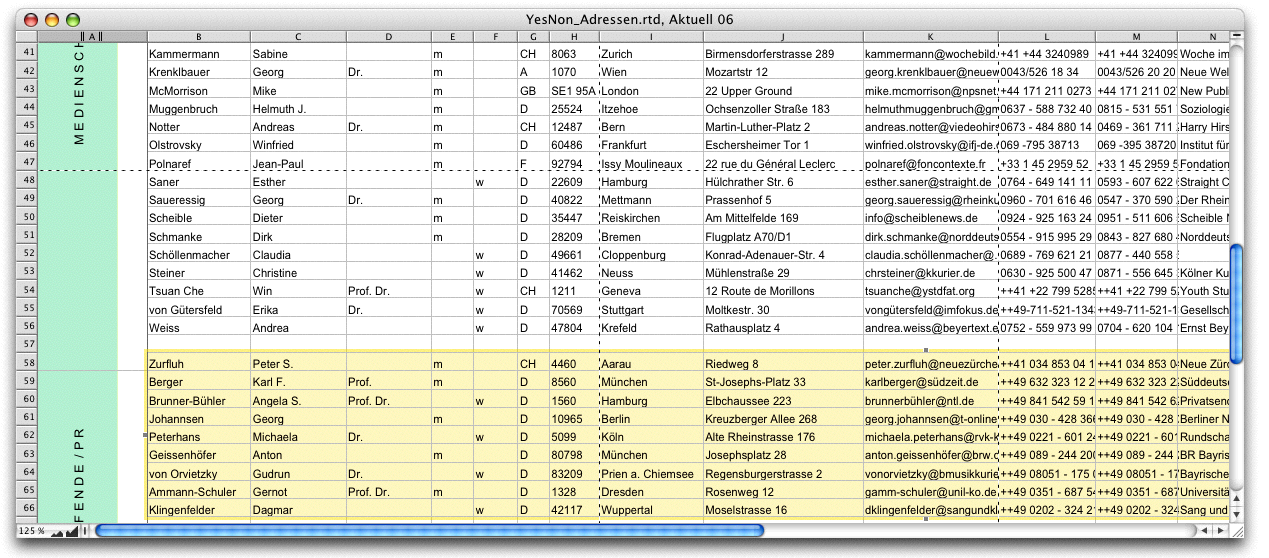

2.5.1 Die Datei mit Kopf und Lagen

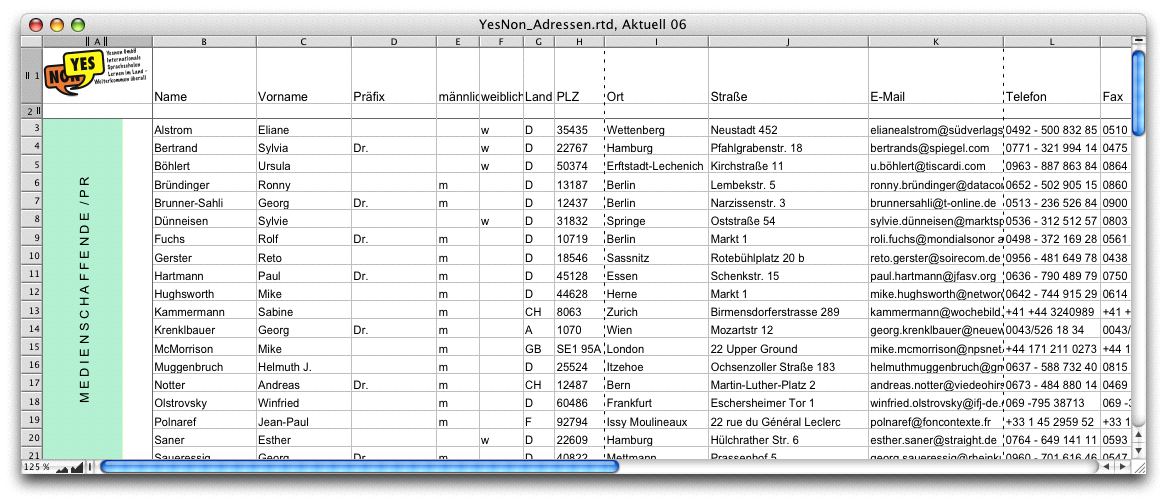

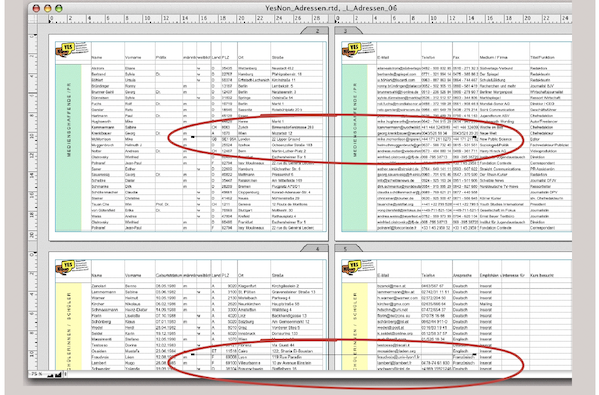

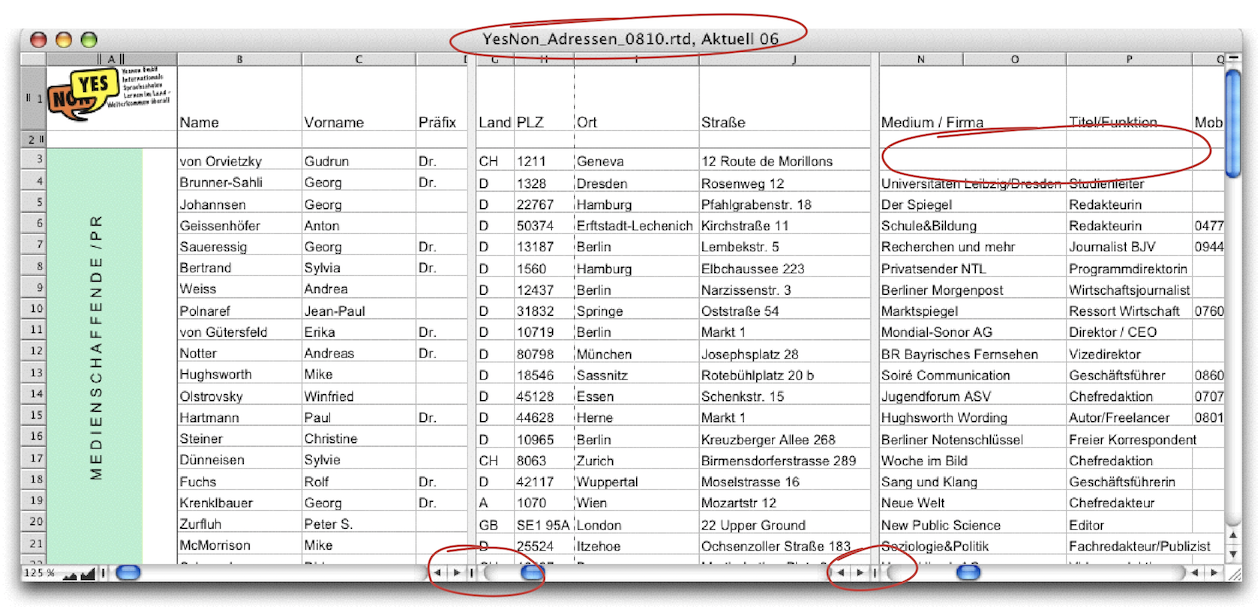

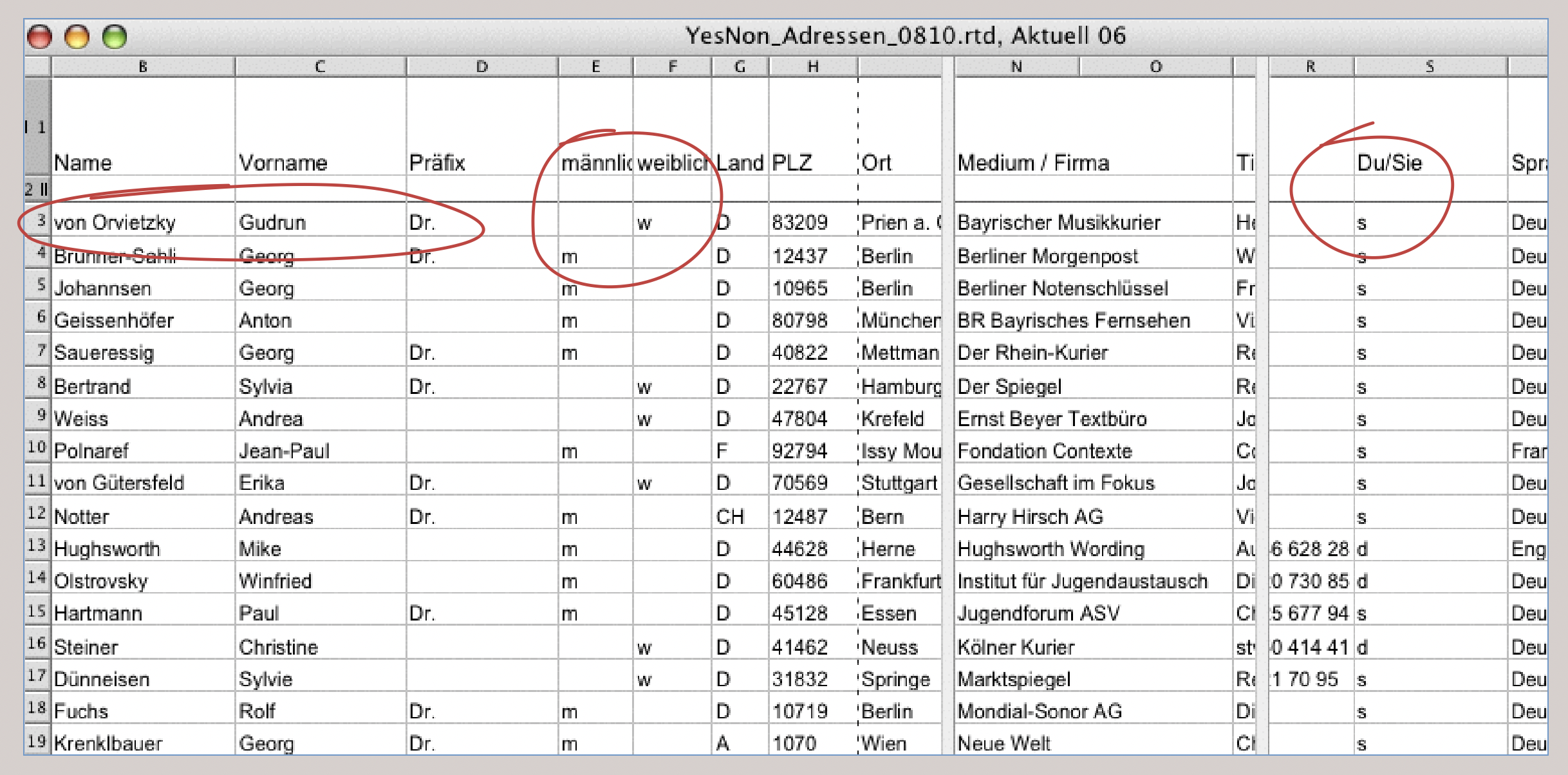

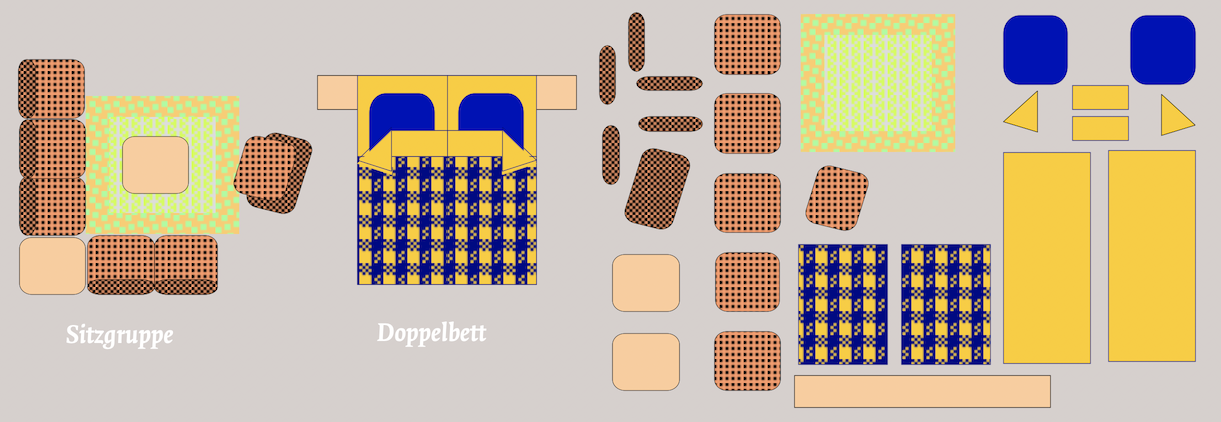

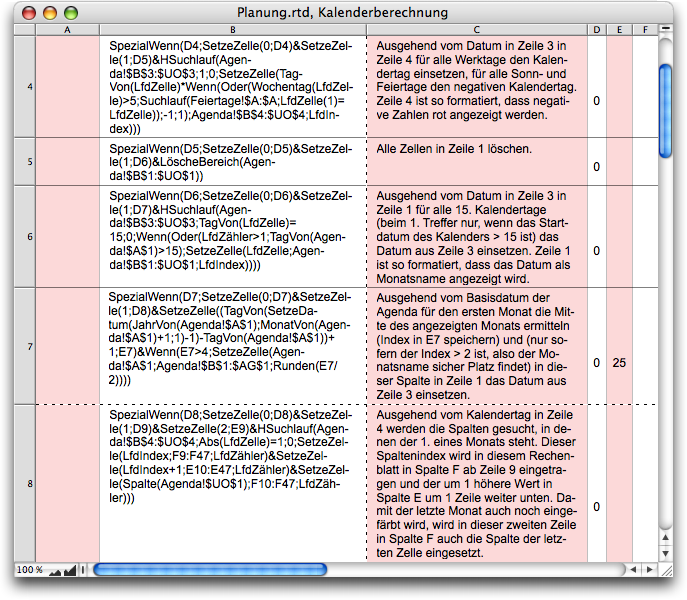

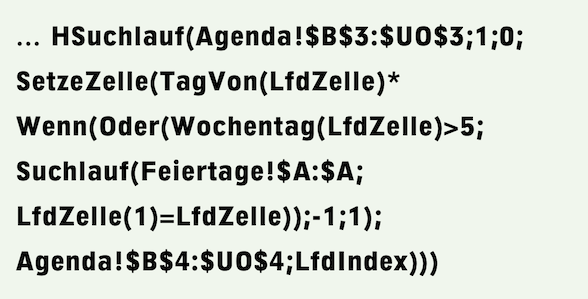

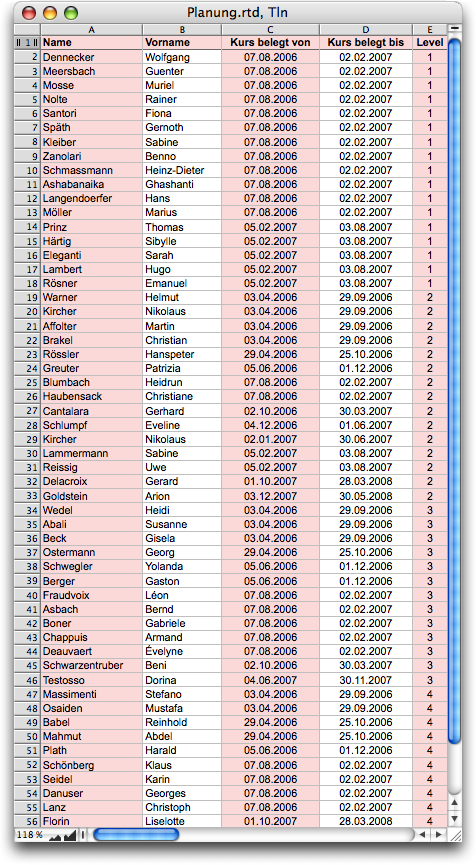

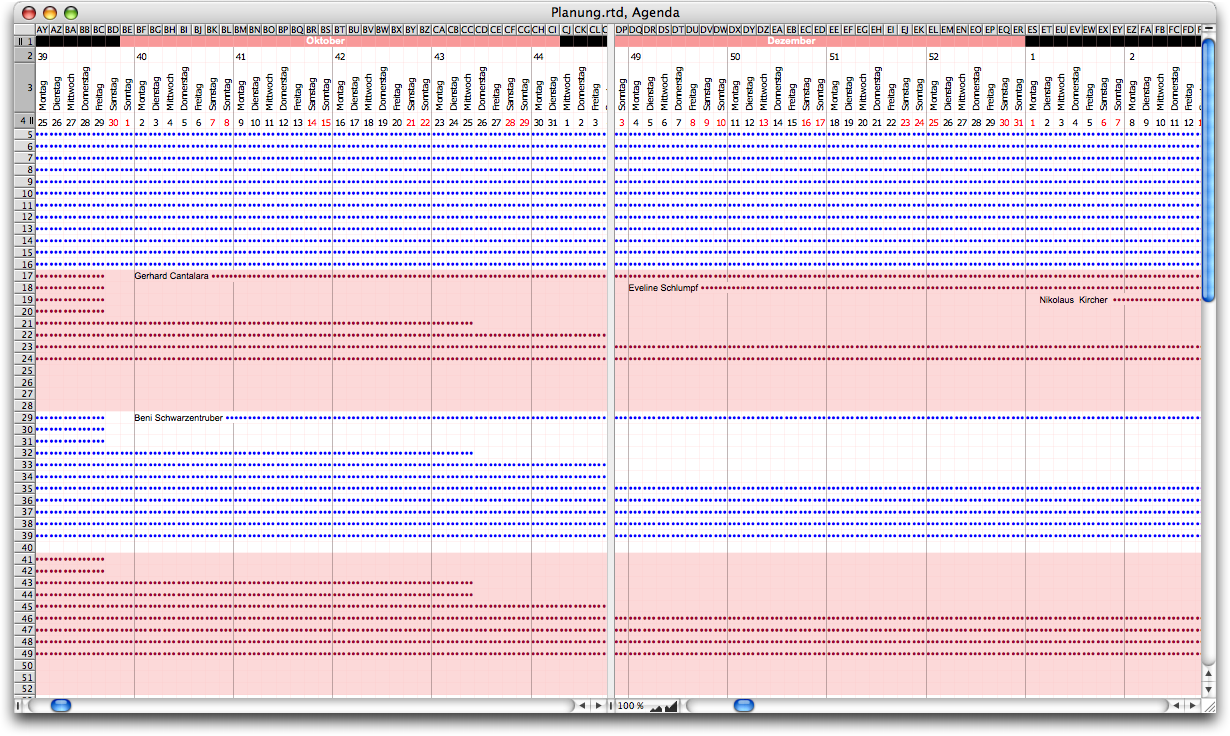

Abb. 2.77 zeigt ein Rechenblatt, in welchem in verschiedenen Lagen die jeweiligen Adressgruppen enthalten sind. Lage 1 enthält alle internen Adressen der YesNon-Schulen, Lage 2 alle Schüler, Lage 3 alle Partnerfirmen und Lage 4 enthält die Public-Relations-Adressen mit den Journalisten und Medienschaffenden. Das Rechenblatt ist mit Kopfzeilen (Titelzeilen) und Randspalte (Titelspalte) gestaltet.

Kopfzeilen sind immer dann von Vorteil, wenn das Rechenblatt so viele Zeilen enthält, dass es im Layout auf mehrere Seiten verteilt wird. Dann erscheint nämlich die Kopfzeile automatisch auf jeder Seite. Die Kopfzeile enthält im Beispiel der YesNon-Adressliste auch das Logo in Zelle A1. Die Spalte1 hingegen ist als Kennzeichnungsspalte genutzt. Hier sind mit Farbfeldern und Textbezeichnungen auf jeder Lage sofort die Adressgruppen ersichtlich. Auch diese Form der Adressverwaltung hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Der Vorteil ist, dass sämtliche Adressen in einem einzigen Rechenblatt untergebracht sind. Der Nachteil: In allen Lagen sind die Spaltenbreiten (und Zeilenhöhen) genau gleich breit bzw. hoch. Sie können zwar die Titelbezeichnungen ändern (vgl. Abb. 2.78 und Abb. 2.80) und auch die Zellen können individuell definiert werden (Komponenten, Vereinigen, Füllvorlagen, Schriftvorlagen usw.) aber der Raster des Rechenblattes verändert sich auf allen Lagen mit, wenn Sie Spaltenbreite oder Zeilenhöhe in einer Lage verändern.

Noch wesentlicher: Wenn Sie ganze Spalten bzw. Zeilen löschen, löscht es die betreffenden Spalten oder Zeilen auch in allen anderen Lagen. Das heißt, Sie können nur innerhalb von Zellen oder Zellbereichen Veränderungen vornehmen. Es bleibt also eine Frage der eigenen Organisation, ob Sie lieber für jede Zielgruppe ein eigenes Rechenblatt oder gar ein eigenes Dokument aufbauen möchten. Und schließlich können Sie auch sämtliche Adressen in einem einzigen Rechenblatt und einer einzigen Lage unterbringen. Dann werden Sie wohl in einer Spalte einen eigenen Code für jede Adressgruppe vergeben, um bei Serienbriefen darauf zugreifen zu können. Egal, wie Sie sich organisieren – das Thema Kopfzeilen oder Titelspalten ist unabhängig davon interessant.

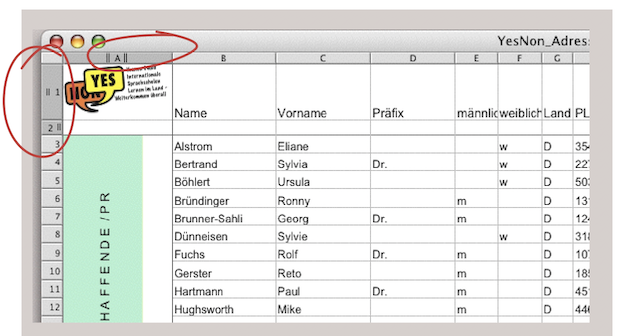

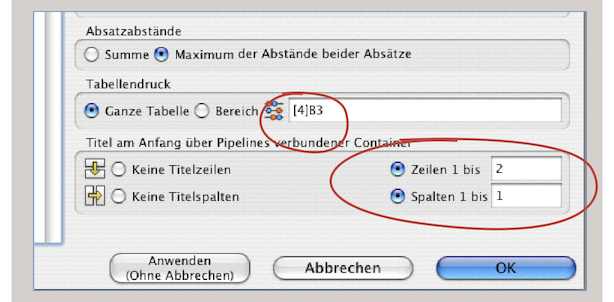

In Abb. 2.78 sind die Spalte A und die Zeilen 1 und 2 besonders markiert. Sie sehen also sofort, ob und wie viele Zeilen oder Spalten als Titelzeile oder Titelspalte reserviert sind. Die Einstellung dazu ist einfach: Die Rechenblattinformation aufrufen und dort unter «Allgemein ➝ Titel am Anfang über Pipelines verbundener Container» rechts die gewünschte Zeilen- bzw. Spaltenzahl eingeben (siehe Abb. 2.79). Wenn Sie die betreffende Zahl ändern, wird die entsprechende Option automatisch aktiviert. Wird der Wert auf 1 belassen, müssen Sie das selbst machen. Dass wir uns hier in Lage 4 befinden (roter Kreis) hat keinen Einfluss. Die Eingabe der Titelzeilen und Titelspalten kann unabhängig von der angezeigten Lage vorgenommen werden, aber: Sie gilt immer für alle Lagen. In Abb. 2.80 ist die Lage 2 mit den Adressen der Schülerinnen und Schüler zu sehen. Titelzeilen und Titelspalte sind gleich wie in Lage 4 (Abb. 2.78).

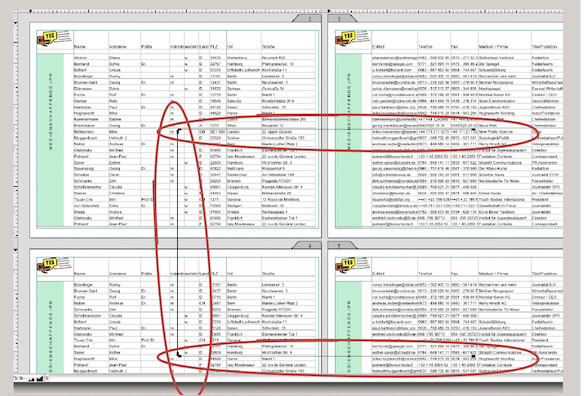

Wie sich diese Titelzeilen und Titelspalten auswirken, wird in Abb. 2.81 deutlich. Auf einem doppelseitigen Layout wurde der Container der linken Seite mit dem der rechten Seite über eine horizontale Pipeline verbunden. Der Container der linken Seite wurde außerdem mit dem Container auf der linken folgenden Seite verbunden – und dieser wiederum mit derjenigen auf der daneben liegenden rechten Seite. Titelzeilen bzw. Titelspalten) werden auf allen Seiten wiederholt, während danach die Fortsetzung des Rechenblattes angezeigt wird.

Im Beispiel in Abb. 2.82 wurden auf der unteren Doppelseite ebenfalls die Container der linken und rechten Seite mit einer horizontalen Pipeline verbunden. Dann wurde aus dem Inventar das gleiche Rechenblatt mit den Adressen in den linken Container gezogen und anschließend die Lage 2 ausgewählt. So können Sie im Layout auch alle Lagen (Adressgruppen) untereinander anzeigen.

2.5.2 Adressen importieren

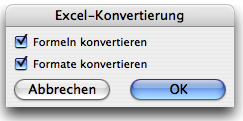

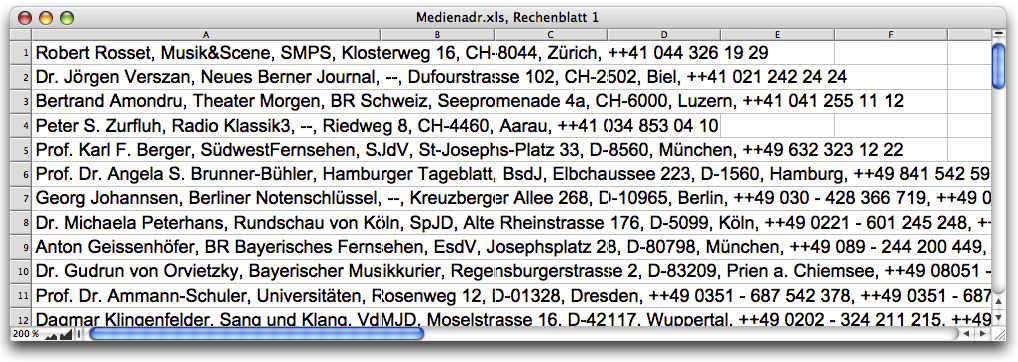

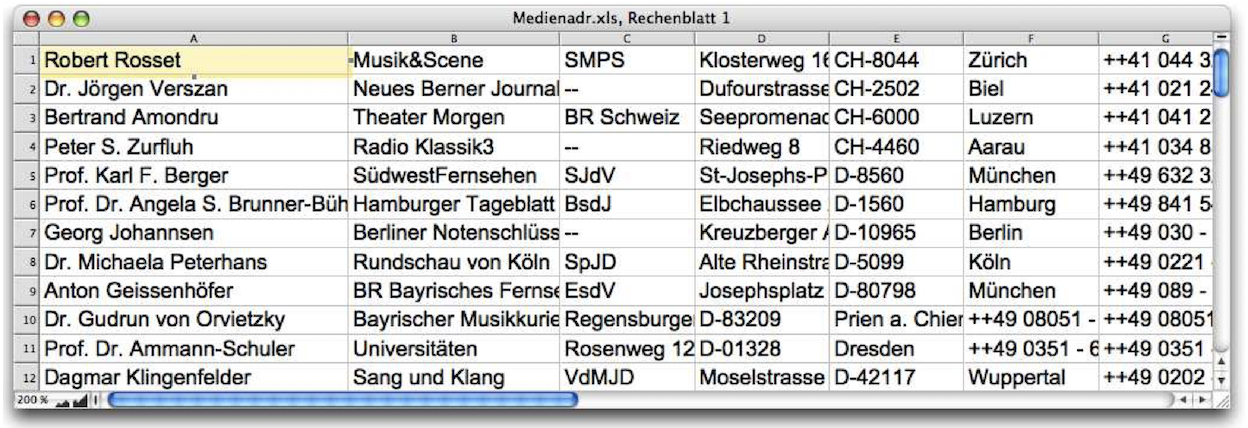

Wir gehen in unserer Übung nun weiter davon aus, dass uns der Geschäftsführer unserer Schule in München eine Datei mit interessanten Adressen von Medienschaffenden zugeschickt hat. Er hat uns eine Excel-Datei «Medienadr.xls.» zugemailt. Beim Importieren erscheint die gewohnte Meldung (Abb. 2.83). Doch dann zeigt sich ein eher ärgerliches Bild (Abb. 2.84), denn die Daten sind pro Zeile fortlaufend geschrieben. Wir aber brauchen Sie aufgetrennt. Adressen, die schlecht aufbereitet sind, gibt es immer wieder. Hier ist zum Glück noch eine Konstanz vorhanden, da die einzelnen Adressbestandteile nach dem Namen alle mit Komma und Leerzeichen getrennt sind. Für die spaltenweise Einordnung in unsere Adressdatei brauchen wir zwischen den einzelnen Adressbestandteilen einen Tabulator als Trenner.

2.5.3 Drei Wege zu guten Einträgen

Der einfachste Weg: Öffnen Sie neben der Adressliste (Abb. 2.84) ein neues Layout und wählen Sie den Befehl «Fenster ➝ Fenster nebeneinander anordnen».

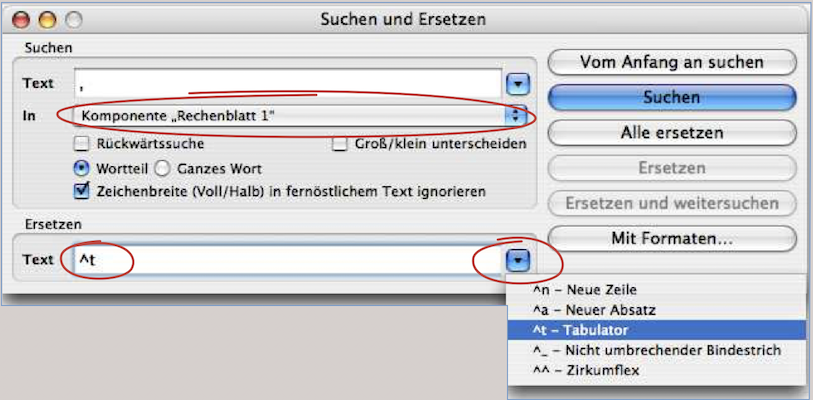

Wählen Sie alle Adresseinträge im Rechenblatt aus, Kopieren Sie die Einträge und setzen Sie diese im Layout in den Textrahmen ein. Nun können Sie mit «Suchen und Ersetzen» das Komma mit dem anschließenden Leerzeichen suchen und durch ein Tabulatorzeichen ersetzen; und zwar mit «Alle ersetzen» (siehe Abb. 2.85). Aber achten Sie darauf, dass in der Komponenten-Auswahl (länglich eingekreist) nicht das Rechenblatt, sondern das neu angelegte Layout oder die Textkomponente ausgewählt ist.

Die so veränderten Daten bringen Sie wieder zurück in die Adressdatei: «Alles Auswählen», (im Textrahmen), «Kopieren» und im Rechenblatt in der ersten Zelle (A1) wieder «Einsetzen». Das Rechenblatt mit den so modifizierten Einträgen sollte dann wie Abb. 2.86 aussehen. Gewisse Einträge – eingekreist – müssen dann von Hand nachbearbeitet werden, indem die Zellen an die richtige Stelle kopiert bzw. gezogen oder durch «Rechenblatt ➝ Zellen Einfügen» an die richtige Stelle verschoben werden.

2.5.4 Formeln zum Korrigieren

Wer sehr viele Adressen bearbeiten muss, der sucht nach einfacheren, automatisierten Abläufen, die möglichst wenig manuelle Nachbesserung benötigen. Am Beispiel der re-importierten Adressen, die ja immer noch nicht zu unserer Adressdatei passen, zeigen wir zwei solche Lösungen.

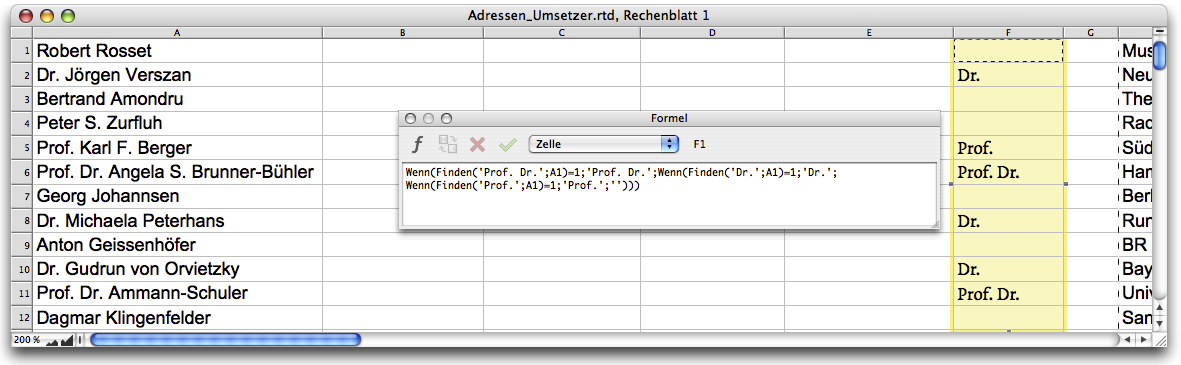

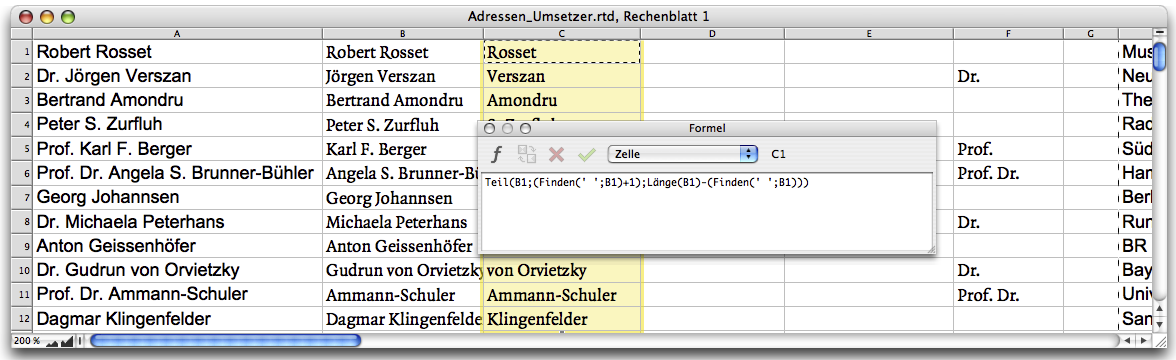

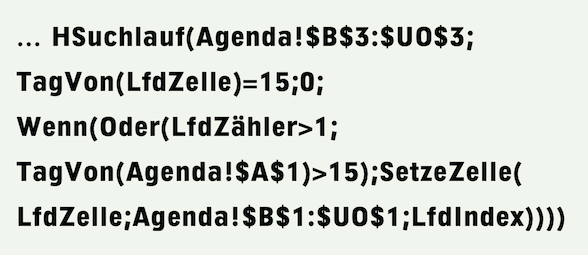

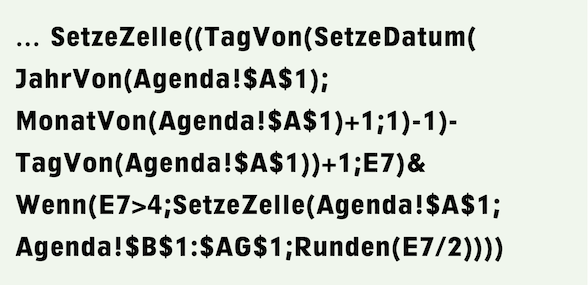

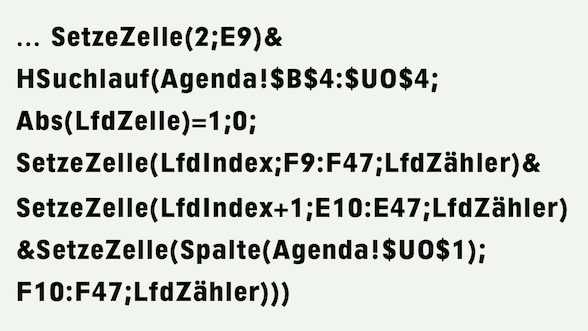

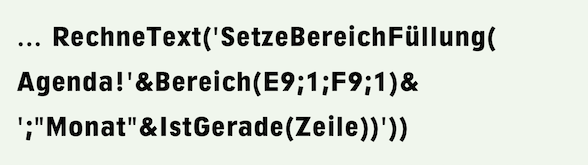

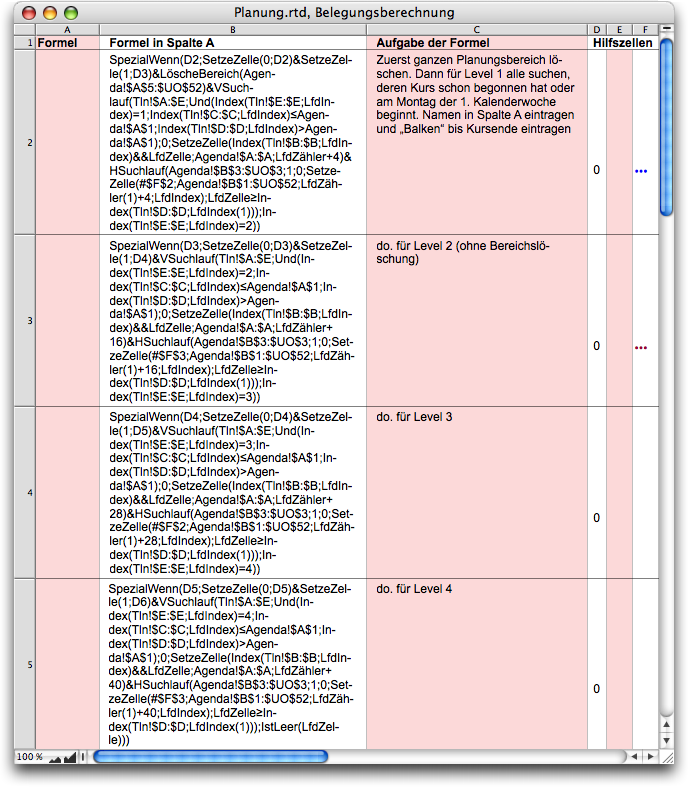

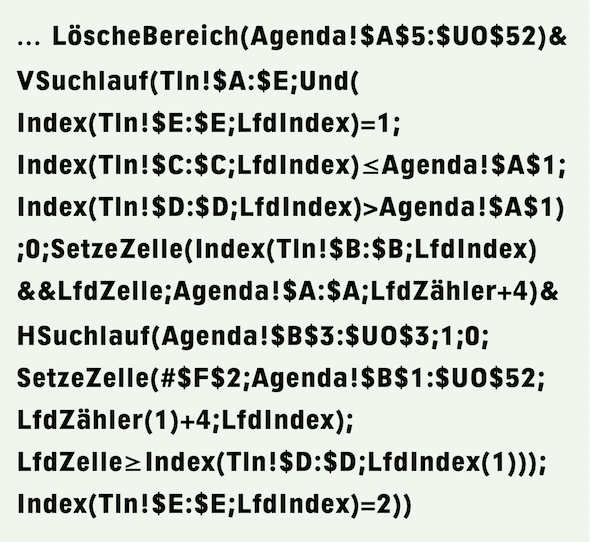

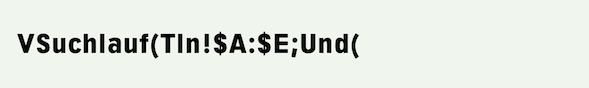

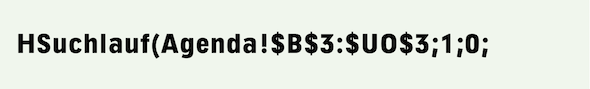

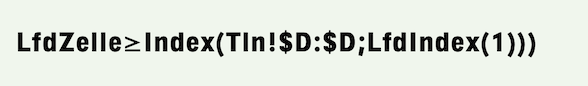

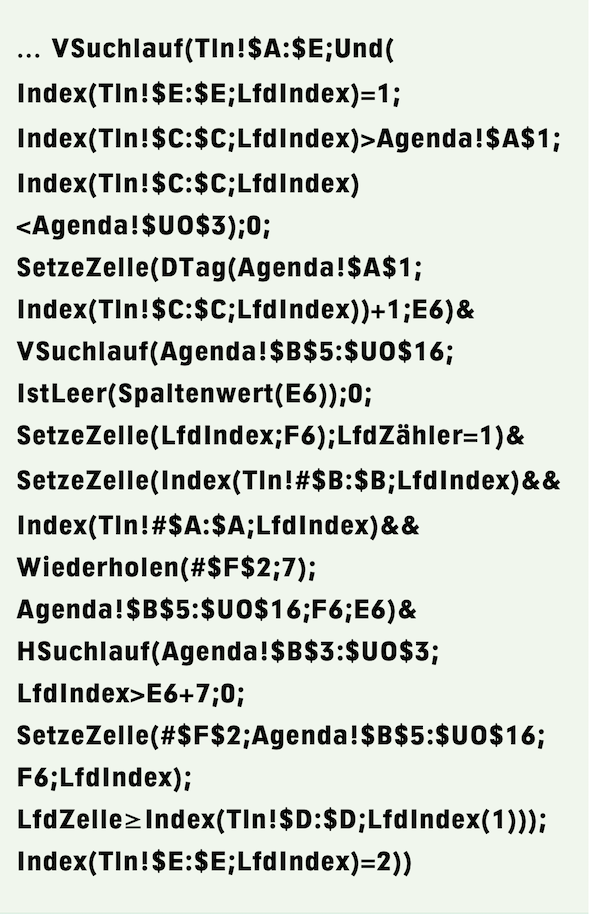

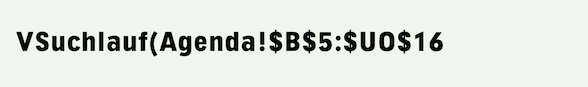

In Spalte A stehen Vornamen, Namen und Präfixe (also Dr. oder Prof. oder beides) alle in einer einzigen Zelle. Wir wollen aber, wie in Abb. 2.2 und Abb. 2.12 ersichtlich, diese drei Teile in je einer eigenen Spalte haben. Machen Sie sich am besten vor solchen Aufgaben oder speziellen Formeleingaben eine Sicherungskopie der Datei unter einem anderen Namen, sodass Sie notfalls wieder auf die Ursprungsdaten zurückgreifen können. Wir arbeiten nun mit der neu gesicherten Datei unter dem Namen «Adressen_Umsetzer» weiter. Die erste Lösung, die wir aufzeigen, sieht ein bisschen umständlich aus, soll aber die Funktion der Formeln klarer machen. Die zweite ist die elegantere Lösung, mit vertikalem Suchlauf. Sie wirkt wie eine geheimnisvolle Zauberei (auf den ersten Blick). Wer mit den Formelfunktionen «VSuchlauf» oder «HSuchlauf» («V» für «vertikal», «H» für «horizontal») besser vertraut ist, wird deren Anwendungsvielfalt bald einmal durchschauen.

2.5.5 «Teil» & «Länge» in Formeln

Die Funktionen «Teil» und «Länge» beziehen sich, ebenso wie «Rechts» und «Links», auf Texte. Damit lassen sich Wortteile oder einzelne Zeichen daraus extrahieren und für andere Zellinhalte als „Textbausteine“ nutzen. In unserem Falle verwenden wir sie in Formeln, um Präfix, Vornamen und Nachnamen automatisch zu trennen.

Zuerst fügen Sie im neu erstellten Rechenblatt «Adressen_Umsetzer» rechts neben der Spalte A sechs weitere Spalten ein «Rechenblatt ➝ Spalten einfügen». Als erster Schritt der Formeleingabe suchen wir in den Zellen der Spalte A nach dem Präfix, also «Dr.»/«Prof.»/«Prof. Dr.» usw. Da wir hier nach klaren Textteilen suchen, ist es wichtig, alle Schreibweisen, die in diesem Zusammenhang vorkommen zu kennen (zum Beispiel auch ein Zusatz wie «Dr. h.c.»).

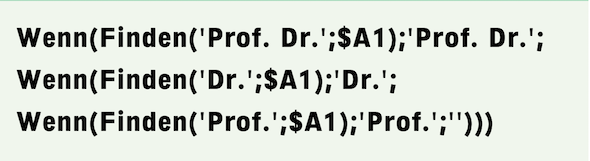

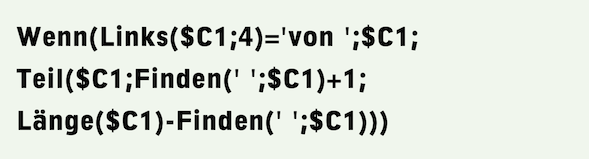

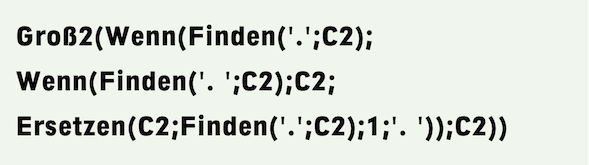

In „Formeln Folge 1: Und es funktioniert“ haben Sie einen Überblick über die Funktionen und Formeln erhalten. Hier gehen wir weiter mit der praktischen Anwendung. Mit der ersten Formel, die Sie in Zelle F1 setzen, erreichen Sie, dass in dieser Zelle das Präfix zu stehen kommt, sofern in Zelle A1 ein solches vorhanden ist. Ansonsten bleibt die Zelle leer. Das bedingt natürlich eine Formel mit einer «Wenn»-Funktion. Da verschiedene Texte in Frage kommen, muss RagTime alle auftretenden Versionen finden. Lösen lässt sich das, indem mehrere Wenn-Funktionen aneinander gereiht werden. Unsere Formel müssen wir deshalb wie Formel 2.5 eingeben.

RagTime setzt nun in Zelle F1 immer genau das Präfix ein, das in Zelle A1 gefunden wird. Falls keines gefunden wird, bleibt die Zelle F1 leer. «Wenn»-Funktionen können also beliebig ineinander verschachtelt werden. Getrennt durch ein «;» ergibt dies jedes Mal eine neue Bedingung, bis dann am Ende, nach dem letzten «;» die „Dann-Bedingung“ folgt. Diese heißt hier «' '», was dazu führt, dass RagTime den Inhalt der Zelle unberührt lässt.

«Finden» ist ebenfalls eine Funktion, die mit einem Semikolon getrennt, mindestens zwei Argumente benötigt: Den Text, den es zu suchen gilt und die Zelle oder der Bereich, in welchem gesucht werden soll. Der Suchtext ist, wie jeder Text in einer Formel, in einfachen Anführungszeichen zu setzen, zum Beispiel 'Prof. Dr.'.

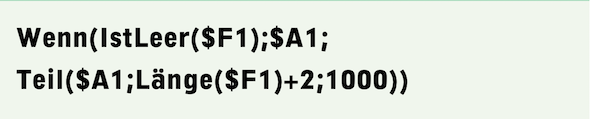

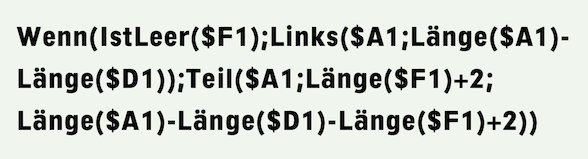

Unsere Formel 2.5, die Sie in Zelle F1 eingegeben haben, kopieren Sie nun in der Spalte F so weit nach unten wie in der gleichen Zeile ein Eintrag in Spalte A vorhanden ist. Im nächsten Schritt beziehen wir uns auf die so erhaltenen Einträge in den Zellen der Spalte F. In Zelle B1 geben Sie Formel 2.6 ein. Dahinter steht die Logik: Wenn die Zelle F1 leer ist, soll RagTime den Inhalt der Zelle A1 einfach übernehmen.

Wenn nicht, soll es die Länge des Zellinhaltes F1 errechnen (das ist die Anzahl Zeichen des extrahierten Präfix) und anschließend diese Anzahl Zeichen zu Beginn des Textes in Zelle A1 ignorieren. Mit «+2» wird das Leerzeichen zwischen Präfix und Namen übersprungen. Genau betrachtet, berechnet RagTime so die Position des ersten Zeichens nach dem Leerzeichen, also des ersten Buchstaben des Vornamens. Die Funktion «Teil» bezieht sich immer auf Texte in einer Zelle. Nach der Klammer wird die Zellreferenz eingegeben, danach (getrennt durch ein Semikolon) die Position des ersten Zeichens und (ebenfalls getrennt durch ein Semikolon) die Anzahl Zeichen, die dem Text entnommen werden sollen.

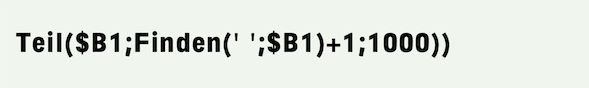

Da wir in unserem Beispiel davon ausgehen können, dass es keine Namenseinträge mit mehr als 1000 Zeichen gibt, wählen wir der Einfachheit halber 1000. Steht übrigens in einer Zelle, auf die mit einer Textfunktion wie «Teil» Bezug genommen wird, eine Zahl, so wird diese Zahl ebenfalls wie Text behandelt. Es wird also ein Teil dieser Zahl herausgelöst und übernommen. Das scheint auf den ersten Blick verlockend für bestimmte Anwendungen. Doch Achtung: Falls sich die Zahl um eine oder mehrere Stellen verändert (weil ihr z. B. eine Additionsformel zugrunde liegt), kann es zu ungewollten Teil-Texten kommen. Nach dem Kopieren der Formel von Zelle B1 in die darunter liegenden Zellen der Spalte B erhalten Sie dort überall den Vornamen und Nachnamen ohne das allfällig vorhandene Präfix. Jetzt wollen Sie aber auch noch die Vor- und Nachnamen trennen. Da wir bei den Vornamen unterschiedliche Versionen haben – mit oder ohne Zweitname bzw. dessen Initialen –, machen wir einen Zwischenschritt, um die Formeln nicht zu komplex werden zu lassen. In Zelle C1 geben Sie darum folgende Formel ein:

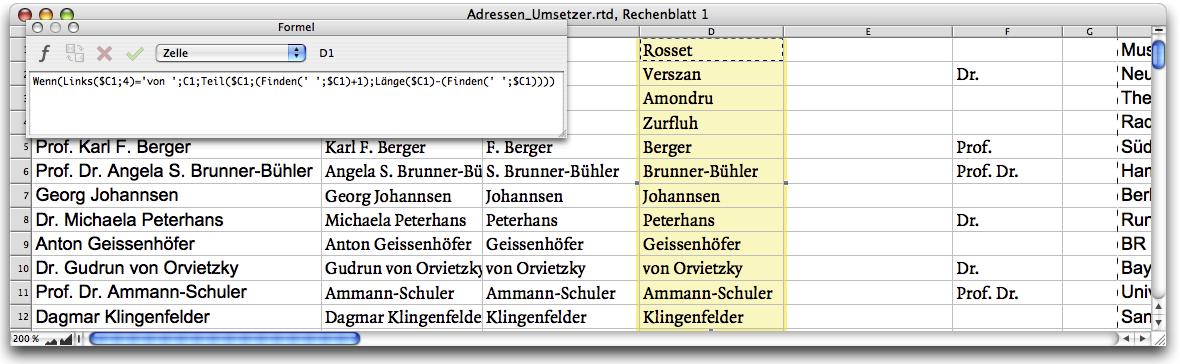

RagTime soll einen «Teil» aus der Zelle B1 holen. Dieser Teil ist derjenige, der nach dem ersten Leerzeichen beginnt und 1000 Zeichen haben könnte. Übrig bleibt der Nachname, bzw. dort wo eine Initiale steht, auch noch diese. Das ließe sich mit einer «Wenn»-Funktion ebenfalls in die obige Formel einbauen. Wir haben es – um das Prinzip der Formeln aufzuzeigen – plumper gemacht, indem wir das gleiche Formelprinzip ein weiteres Mal in Spalte D verwenden. Die eingegebene Formel in D1 müsste logischerweise gleich heißen wie in C1, jedoch mit dem Bezug auf die Zelle C1.

Allerdings ist hier in Zeile 10 noch diese «Gudrun von Orvietzky» (siehe Abb. 2.88). Um dieses «von» richtig beim Nachnamen zu behalten, braucht es eine weitere «Wenn-Funktion». Geben Sie also in Zelle D1 Formel 2.8 ein.

Damit wird bei allen Namen mit einem «von» die Zelle aus der Spalte C unverändert in Spalte D geholt (4 Zeichen vom ersten Buchstaben ab links gezählt muss dem Wörtchen «von » inklusive Leerzeichen entsprechen). Wo dies nicht der Fall ist, wird aus den C-Zellen der gesamte Teil nach dem Leerzeichen übernommen. Wie bei allen anderen Schritten in RagTime wissen Sie aus Erfahrung: Jedes Mal nach einigen Minuten Arbeit oder nach einer wichtigen Eingabe drücken Sie AS/•S, sichern also das offene Dokument.

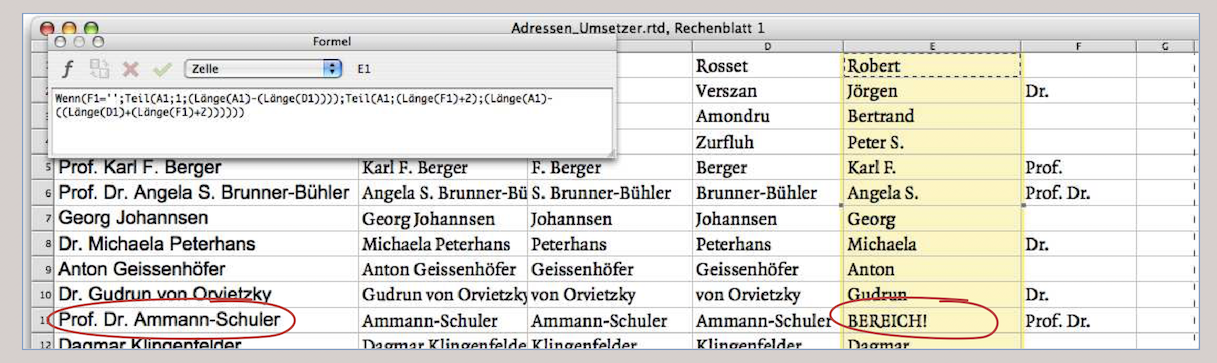

Jetzt geht es nur noch darum, den bzw. die Vornamen herauszufiltern. Das geschieht mit folgender Überlegung: Die Einträge in Spalte A abzüglich der Nachnamen in Spalte D und des Präfix in Spalte F ergeben den Vornamen. Tragen Sie also in Zelle E1 die Formel 2.9 ein.

Wenn die Zelle F1 leer ist, dann extrahiert RagTime aus Zelle A1 die Zeichenanzahl von A1 abzüglich die Zeichenanzahl von D1 (beginnend beim ersten Zeichen in Zelle A1). Wenn die Zelle in Spalte F einen Eintrag hat, dann ermittelt RagTime in Zelle A1 zuerst die richtige Position, das erste Zeichen, um mit der Übernahme der berechneten Zeichenanzahl zu beginnen. Das ergibt sich aus der Anzahl Zeichen in Zelle F1. Beim Beispiel von «Dr. Gudrun von Orvietzky» ist es das fünfte Zeichen. Kopieren Sie nun wieder die Zelle E1 in alle anderen Zellen der Spalte E, soweit in Spalte A ein Eintrag steht. In Zelle E11 erhalten Sie eine Fehlermeldung durch «BEREICH!».

RagTime kann eine Berechnung nicht durchführen. In diesem Falle ist es sofort ersichtlich, warum: In Zelle A1 steht kein Vorname. Sie werden sich wohl diesen offenen Vornamen durch die YesNon-Schule in München noch beschaffen lassen müssen…

Was nun noch zu tun ist: Kopieren Sie alle Zellen, die einen Eintrag haben ab D1 bis zur untersten Zelle F und setzen Sie diesen kopierten Bereich wieder mit «Bearbeiten ➝ Teile einsetzen» in die Gesamtliste der Medienadressen ein (siehe Abb. 2.91). Das Häkchen für «Formeln einsetzen» darf nicht ausgewählt sein.

Nun sind noch die Spalten des Rechenblattes so zu verschieben, dass die Einträge der neuen Adressen mit der Reihenfolge im Dokument der bisherigen Medienadressen übereinstimmt (siehe Abb. 2.92). Jetzt können Sie die Einträge sortieren, nach Nachname oder anderen Kriterien.

Das gleiche Endresultat lässt sich bedeutend eleganter mit der Funktion «VSuchlauf» lösen. In „Formeln Folge 3: In vollem Lauf“, wird darauf ausführlich eingegangen. Nahezu alle Formelanwendungen, bei denen es darum geht, Formeln in der Spalte nach unten zu kopieren, können mit «VSuchlauf» gelöst werden. Wer viel mit solchen Problemstellungen arbeitet, wird sich gerne die Zeit nehmen, um die zunächst etwas komplex wirkenden Formelkonstruktionen im Kapitel „Formeln Folge 3: In vollem Lauf“ kennen zu lernen.

Neben der Aufsplittung von Adressen, wie es in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben wurde, gibt es für Korrekturen von schlecht formatierten Adressdateien die unterschiedlichsten Formeln und Tricks, um die Daten mit RagTime 7 brauchbar aufzubereiten. Natürlich lohnt sich eine aufwändige Formelkonstruktion nur, wenn es sich um viele Adressen handelt, die man nicht mehr von Hand korrigieren kann bzw. will. Aber warum sich nicht einen „Korrektursatz“ an Formeln bereitstellen, um je nach Bedarf diese Formeln abzurufen und anzuwenden. Das kann sehr bequem auch in Form von Knöpfen geschehen. Hier wollen wir nur anhand einzelner Formeln das jeweilige Prinzip erklären.

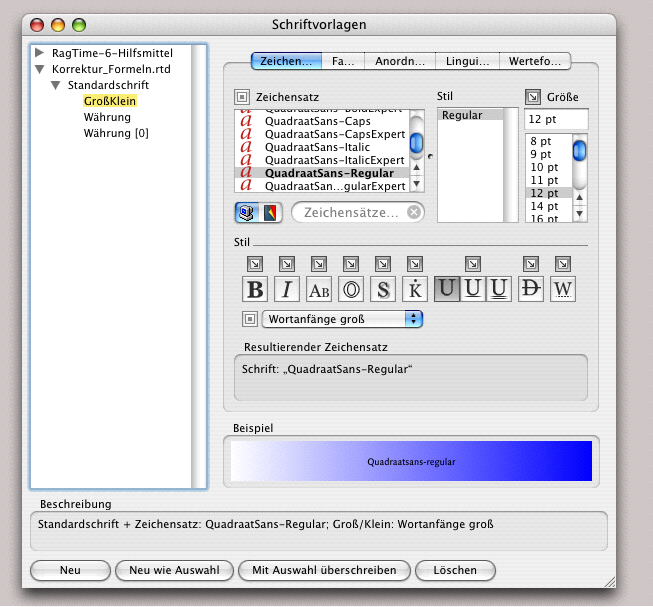

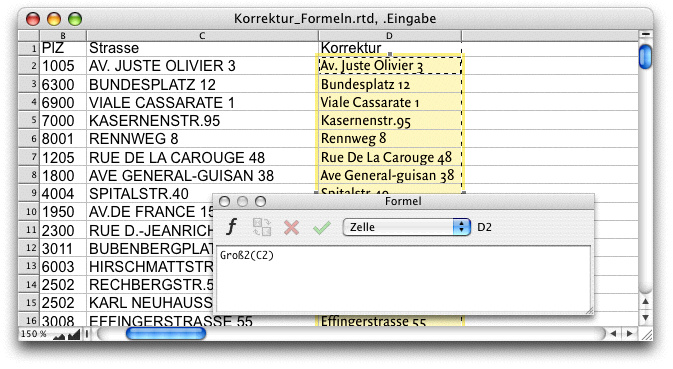

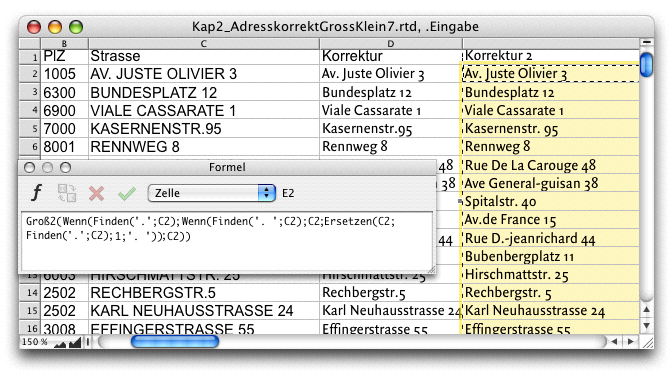

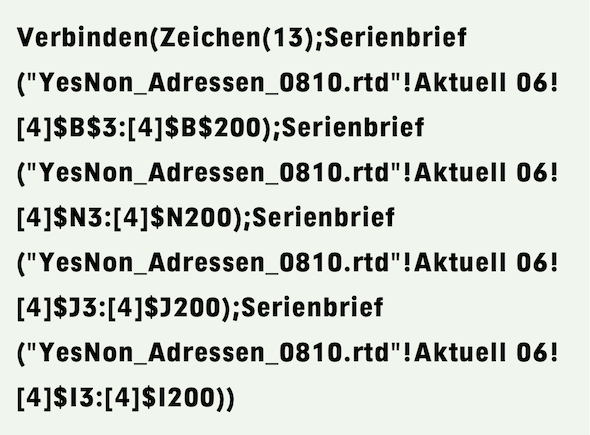

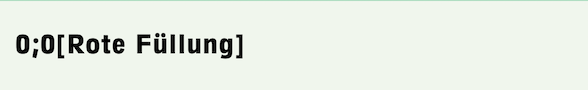

Im Beispiel (Abb. 2.94 bis Abb. 2.97) sind alle Adressen in Großbuchstaben geschrieben, zum Teil fehlen Leerzeichen zwischen der Straße und der Hausnummer. Für die Großschreibung haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste: Wählen Sie alle Zellen aus und erstellen Sie unter «Fenster ➝ Hilfsmittel ➝ Schriftvorlagen» eine geerbte neue Vorlage zu Ihrer benutzten Schrift (meist Standardschrift). Hier ändern Sie lediglich auf «Wortanfänge groß» (Abb. 2.93) und weisen den entsprechenden Zellen im Dokument diese Schriftvorlage zu. Alle Anfangsbuchstaben eines jeden Wortes werden jetzt groß, alle anderen Zeichen klein geschrieben. Beachten Sie, dass der Zellinhalt unverändert bleibt! Auf dem Bildschirm und im Druck ist aber alles wie gewünscht. Der gleiche Effekt wird auch mit einer Formel erreicht (siehe Abb. 2.94).

Die Formel 2.10 muss natürlich im Rechenblatt nach unten kopiert werden, von der ersten benutzten Zelle bis zur letzten Zeile, die einen Eintrag aufweist. In Abb. 2.95 haben wir diese Formel kombiniert, um gleichzeitig das Leerzeichen zwischen Straße und Hausnummer richtig hinzukriegen. Doch die Formel 2.11 führt zu Fehlermeldungen.

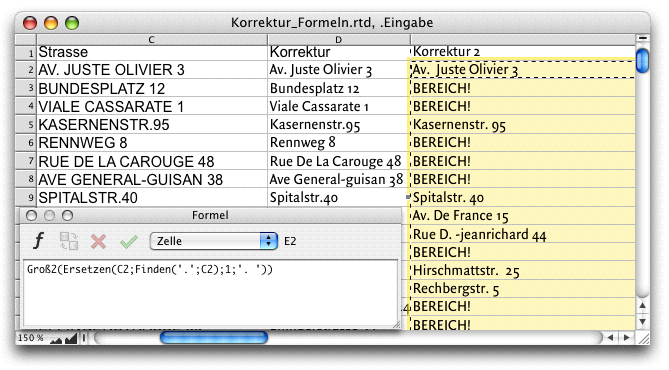

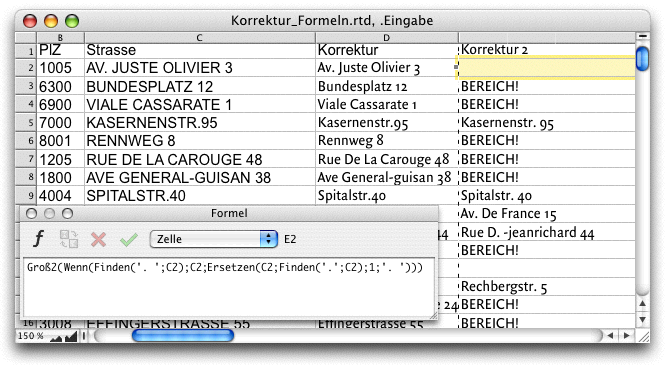

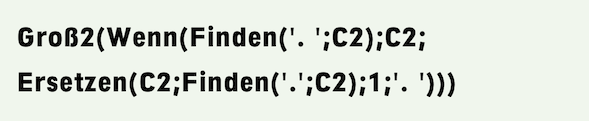

Die Funktion von «Groß2» ist immer noch klar. Dann soll aber in der Zelle C2 (oder den anderen Zellen in Spalte C) der Punkt «.» gefunden werden (die «1» steht für 1 Zeichen) und durch einen Punkt mit einem zusätzlichen Leerzeichen ersetzt werden («. »). Überall, wo kein Punkt in Spalte C steht, wird natürlich nichts gefunden, was zur Fehlermeldung «BEREICH!» führt. Also braucht es eine Wenn-Dann-Bedingung. Aber auch die Formel 2.12 ist noch nicht ganz komplett. RagTime sucht in den Zellen der Spalte C einen Punkt mit einem Leerzeichen. Findet er diese Zeichenkombination, passiert nichts, ansonsten ersetzt er den gefundenen Punkt mit einem zusätzlichen Leerzeichen (immer noch mit Groß-Klein-Schreibweise. Auch hier gibt es noch eine Reihe von Ausnahmen. Folglich wird die Formel noch komplexer:

Nun werden alle Zellen, die korrekterweise einen Punkt mit einem Leerzeichen aufweisen übernommen (mit Groß-Klein-Schreibweise), genauso die Zellen, in denen kein Punkt gefunden wird. In allen anderen Zellen wird der Punkt gesucht und durch einen Punkt mit einem Leerzeichen ersetzt (siehe Abb. 2.97). Wer sich nun aber diese Abb. 2.97 ganz genau angeschaut hat, wird feststellen, dass es noch immer Einträge in der korrigierten Spalte E gibt, die nicht sauber sind. In der Groß-Klein-Schreibung von französischen Straßennamen oder in der korrekten Schreibweise von «Karl-Neuhaus-Straße» usw. Unser kleiner Abschnitt über Korrekturmöglichkeiten mit Formeln sollte Sie lediglich dazu anregen, sich mit den Formeln und Formelkombinationen näher zu beschäftigen. Kurz: Falls Sie viel mit Adresskorrekturen zu tun haben, können Formelfunktionen wie «Groß2», «Klein», «Ersetzen», «Finden», «Links», «Rechts», «Teil» in Verbindung mit «Wenn»-Kombinationen sehr viel Arbeit ersparen.

2.5.6 Serienbrief mit Auswahl

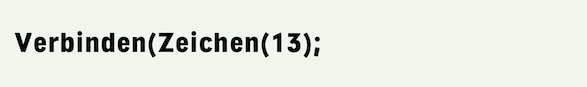

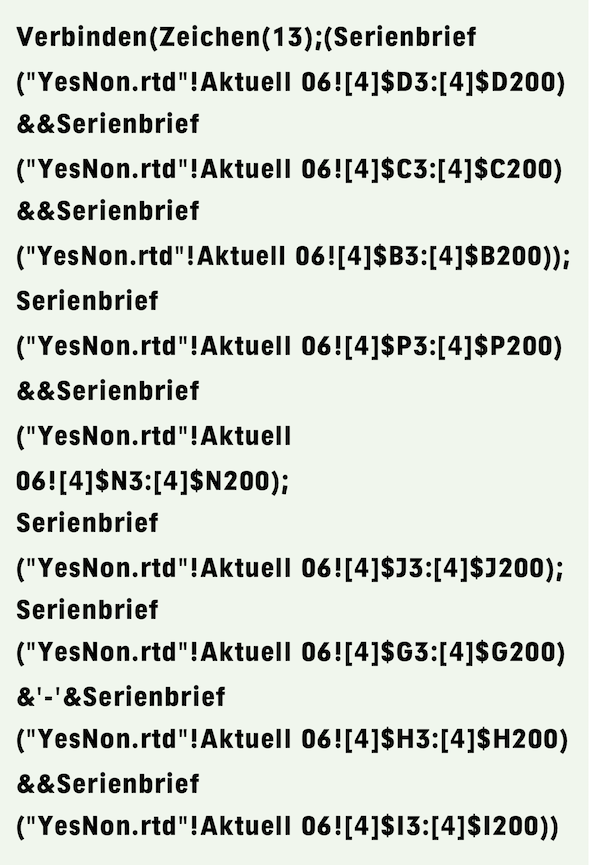

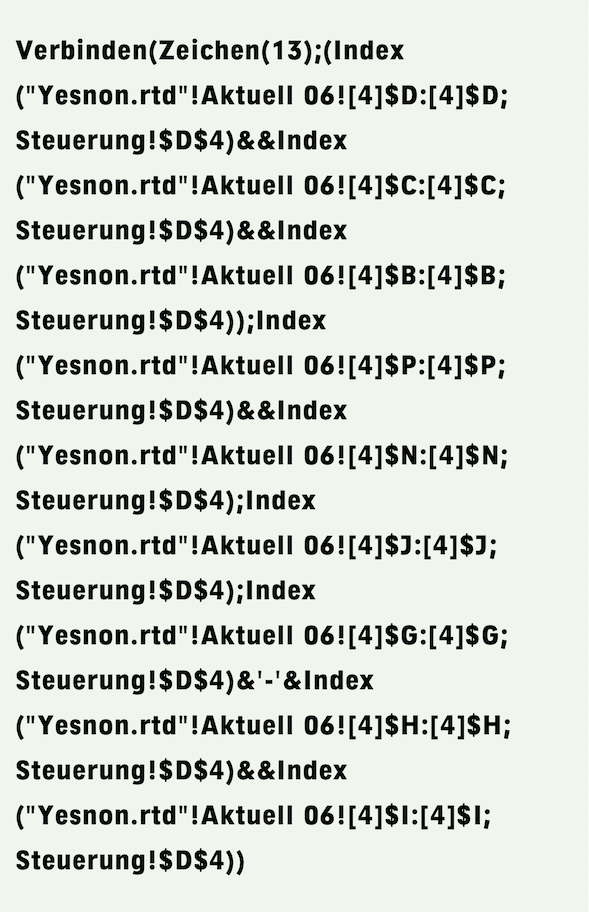

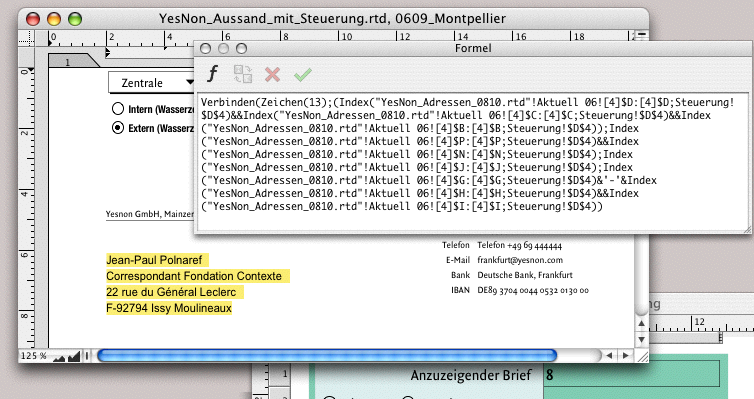

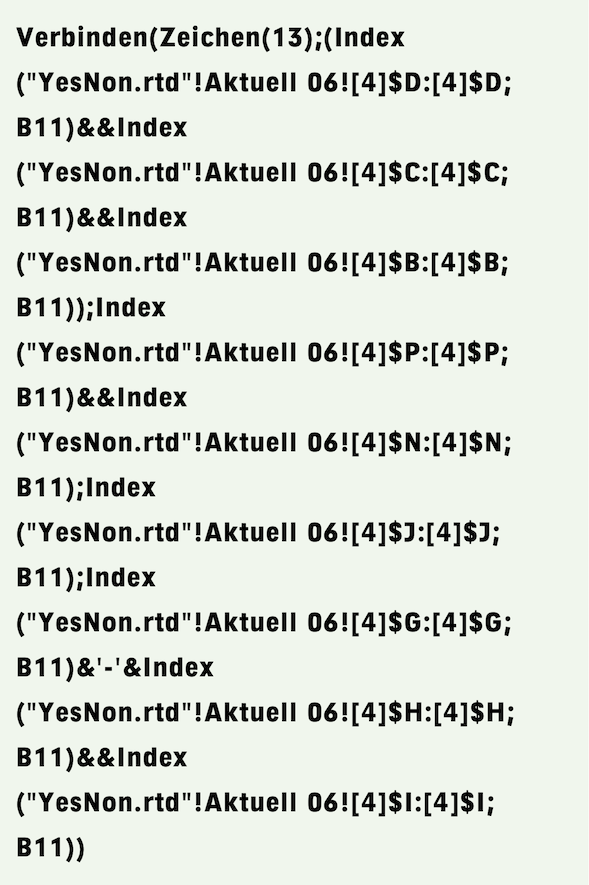

Wir gehen davon aus, dass unsere Adressliste in Ordnung ist und ebenso unser Brief. Wie ein normaler Serienbrief funktioniert – mit Drag and Drop bzw. Ziehen und Ablegen vom Adress-Rechenblatt in die Briefadresse – ist im «RagTime-6-Trainingshandbuch» ab Seite 143 schon beschrieben. Wir wollen uns deshalb im YesNon-Schulbeispiel den Situationen zuwenden, bei denen es um Abweichungen oder eine genau definierte Auswahl aus der Adressdatei handelt. Damit in Serienbriefadressen Texte aus verschiedenen Spalten mit einem Leerzeichen zusammengehängt werden können, hat sich bei der Formeleingabe der Operator «&&» bewährt. Er hat den Vorteil, dass keine doppelten Leerzeichen entstehen, wenn im Rechenblatt einmal eine Zelle leer sein sollte. Anders ist es, wenn ein Adresselement fehlt, das normalerweise auf einer eigenen Zeile steht. Denn es ist unschön, wenn mitten in der Adresse Zeilen leer bleiben (siehe Abb. 2.100). Da braucht es eine ähnliche Funktion wie das «&&» – und diese heißt «Verbinden». In der Abb. 2.98 ist übrigens das Rechenblatt durch Unterteilung so zusammengeschoben, dass nur diejenigen Spalten ersichtlich sind, die für die Serienbriefadresse im Medienaussand benötigt werden. Ein Rechenblatt können Sie mehr als acht Mal horizontal und vertikal auf diese Art unterteilen, wenn es fürs effizientere Arbeiten Sinn macht.

Die Funktion «Verbinden» lässt verschiedene Kombinationen zu. Allerdings werden die Formeln dann etwas komplexer, unter Umständen sogar sehr verschachtelt. In Kombination mit der Funktion «Zeichen» können Sie bestimmen, dass zwischen den verbundenen Textelementen immer ein gleiches Zeichen eingeschoben wird – in unserem Fall «Zeichen(13)», was einem Absatzende (</T) entspricht. Falls die Absatzvorlage «Standardabsatz» mit mehrzeiligem Abstand am Schluss definiert ist,

könnte auch «Zeichen(11)» (=Zeilenwechsel) nützlich sein. Mit «Zeichen» können Unicode-Zeichen (oder auch andere Codierungen) gewählt werden.

- Tipp:

-

In diesen Abschnitten widmen wir uns dem Thema Serienbrief. Die einfache Form mit Ziehen und Ablegen ist im RagTime-Trainingshandbuch beschrieben. Wir befassen uns hier mit besonderen Anwendungen. Die teilweise komplex erscheinenden Formeln sind „archivierbar“ und bringen immer wieder Nutzen.

Die Funktion wird vor allem dann gebraucht, wenn in einer Formel Textzeichen benötigt werden, die bei Eingabe „im Klartext“ zum Abschluss der Formeleingabe führen würden. Auf der Palette «Symbole» sind die Unicodezeichen und deren Nummern ablesbar. Für die Serienbriefformel stellen Sie die Verbinden-Funktion voran und trennen die Teile mit einem Semikolon. Den Serienbriefadressen in Abb. 2.99 und Abb. 2.100 könnte also die Formel 2.15 zugrunde liegen. «Verbinden(Zeichen(13))» fügt also automatisch nach jeder Adresszeile ein Absatzende ein. Falls in der gewählten Spalte kein Eintrag in der entsprechenden Zelle ist, wird die Spalte übersprungen. Es entsteht also keine überflüssige Leerzeile, ganz egal, ob es um eine fehlende Straße oder um eine fehlende Berufsbezeichnung geht.

Die relativ lange Formel entsteht, weil die Referenzadresse zum Rechenblatt bereits sehr lange ist: Zunächst der Dokumentname, dann der Name des Rechenblattes, schließlich in eckigen Klammern die Lage des Rechenblattes und dann die Zellen. Da unser Rechenblatt eine Kopfzeile hat, beginnen die Serienbriefe selbstverständlich erst ab Zeile 3. Die Endzahl 200 müsste der Anzahl der Adressen entsprechen. Und nicht vergessen: Die schließende letzte Klammer!

Noch etwas Grundsätzliches: Die Serienbrief-Funktion kann zwar als solche überall in Formeln verwendet werden. Aber nur in Textkomponenten, Rechenblattzellen mit Inhaltsart «Mehrzeiler» und in Grafischen Texten können damit mehrzeilige Adressen berechnet werden. Die vereinigten Zellen (A6:B13) im YesNon-Briefformular wurden mit der Inhaltsart «Text» versehen. Ebenso gut hätte also für die vereinigten Zellen die Inhaltsart «Mehrzeiler» gewählt werden können. – Empfehlenswert ist es, wenn es sich um Textcontainer außerhalb eines Rechenblattes handelt, diese nicht mit dem übrigen Brieftext im gleichen Container unterzubringen, sondern dafür einen eigenen Rahmen aufzuziehen. Auch Pipelines von und zum Adressfeldrahmen sind wenig sinnvoll.

Die YesNon-Adressdatei ist stark aufgesplittet. Das heißt, wir haben das Präfix extra, das Land, die Postleitzahl, den Ort usw.

Wir können aber sicher nicht jeden Eintrag in den Spalten auf einer eigenen Zeile in der Adresse wiedergeben. Darum – und die genauen Betrachter haben das schon gemerkt – berechnet die Formel 2.15 aus den YesNon-Dateien keine korrekten Adressen. Die Adresselemente, die zusammen auf eine Zeile gehören, sind deshalb mit einem «&&» verbunden. Das hindert Sie aber nicht, die gesamte Formel dennoch mit «Verbinden(Zeichen(13)» einzuleiten, um den Vorteile der zuvor beschriebenen Leerzeilen-Unterdrückung zu nützen. Die korrekte Formel muss also wie Formel 2.16 aussehen. Nur haben wir hier aus Platzgründen den Namen der Referenzdatei gekürzt. Wenn Sie das YesNon-Beispiel 1:1 nachvollziehen möchten, müssen Sie dort die Rechenblattnamen wie in Formel 2.15 einsetzen.

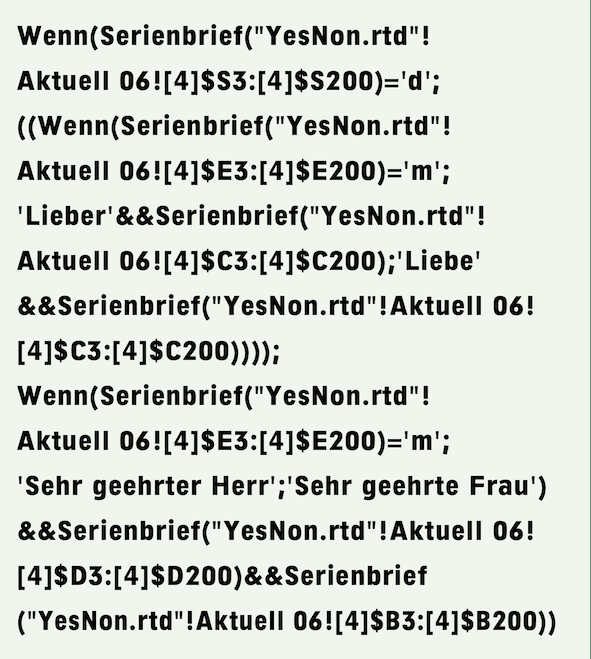

2.6 Die richtige Anrede: Sie/Du

Es liegt auf der Hand, dass wir in einem Serienbrief auch die Anrede automatisieren wollen. In der YesNon-Adressliste haben wir zwei Spalten, die dafür wichtig sind. Eigentlich sind es drei, denn für die YesNon-MitarbeiterInnen war es für die Übersichtlichkeit wichtig, die Geschlechtsbezeichnung nicht in einer, sondern in zwei Spalten zu haben. Normalerweise genügt eine Spalte in der entweder «w» oder «m» steht. Genauso wie es in Spalte S mit «Du/Sie» respektive «s» und «d» ist. Für die Formelaufbereitung spielt das keine große Rolle. Wir haben folglich vier verschiedene Anredemöglichkeiten: Das weibliche Du, das männliche Du, das weibliche Sie und das männliche Sie – wobei wir auch noch das Präfix mit einbeziehen möchten – wie in Abb. 2.102 und Abb. 2.103 ersichtlich. Dieser doch recht kleine Wunsch führt zu einer relativ großen, bzw. komplexen Formel (Formel 2.17). Es benötigt mehrere, ineinander verschachtelte «Wenn»-Abfragen. Als erstes ist Spalte S abzufragen. Nur, wenn dort ein «d» eingetragen ist, wird die Spalte C mit dem Vornamen alleine abgerufen, zusammen mit einem «Liebe» oder einem «Lieber». Das wiederum ist abhängig von Spalte E, ob dort ein «m» steht oder die Zelle leer ist. Erst, wenn all diese Abfragen kein Resultat ergeben, geht die Wenn-Abfrage weiter – nach den vier Klammern «))));» – Dann findet die Wenn-Abfrage über Spalte E, mit «m» noch einmal statt, um «Sehr geehrte Frau» oder «Sehr geehrter Herr» zusammen mit Spalte C, D und B zu verbinden. (Auch bei dieser Formel haben wir die Rechenblattadresse gekürzt und anstelle «YesNon_Adressen_0810.rtd» nur «YesNon.rtd» verwendet.)

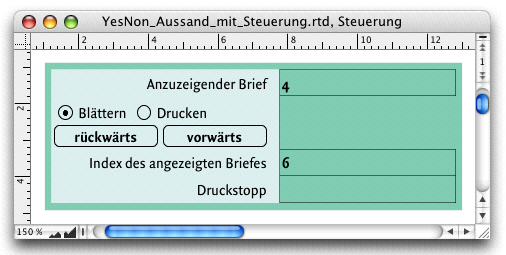

2.6.1 Serienbrief zum Blättern

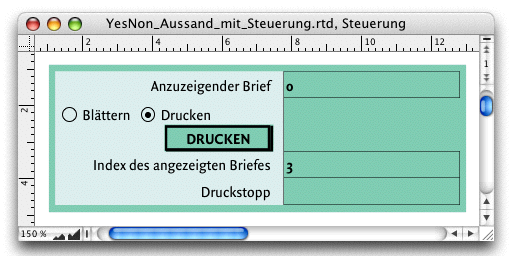

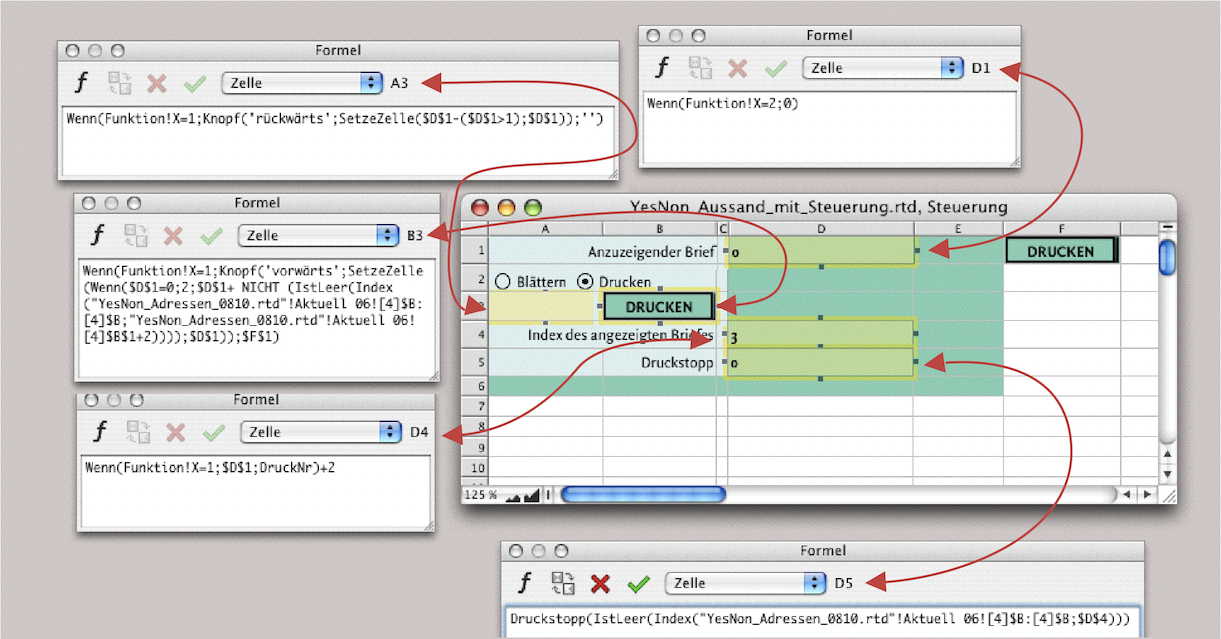

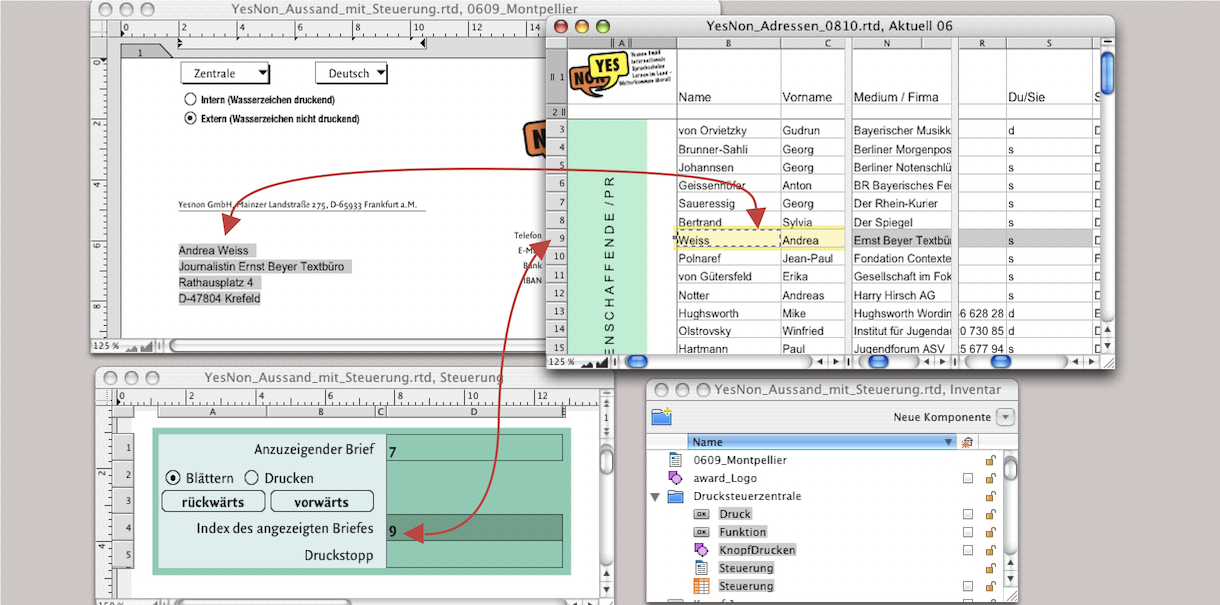

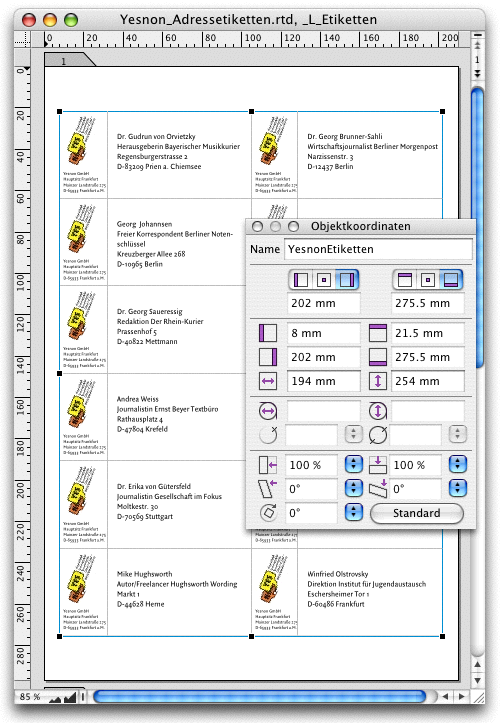

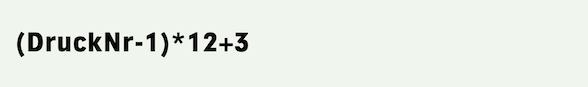

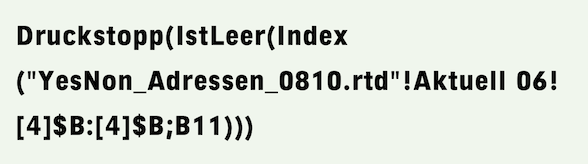

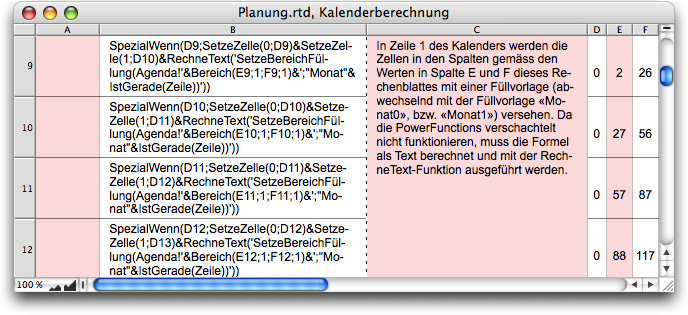

Wenn die Serienbrief-Befehle einmal gestartet sind, läuft die ganze Sache automatisch ab. Empfohlen wird daher, einen Probedruck von wenigen Exemplaren zu machen, um zu sehen, ob alles korrekt ist. Auch wären die Briefe über eine Druckvorschau einsehbar. Aber das ist doch ein eher mühsamer Umweg, um die Darstellung für jeden vorkommenden Fall oder die ausgewählten Adressen zu überprüfen. Beide Prüfmethoden sind nicht befriedigend. Deshalb zeigen wir hier einen Weg auf, der es ermöglicht, die Briefe, bzw. die Adressen, nach Wunsch einzusehen und vor dem Drucken zu prüfen. Dazu wird die Funktion «DruckNr» benützt. Sie kann einerseits dazu dienen, die Kopfzeile beim Ausdrucken zu unterdrücken, anderseits ermöglicht ihre Verwendung das Blättern in Serienbriefen, und schließlich kann sie auch für die Erzeugung von Etiketten mit Serienadressen nützlich sein, wie wir etwas später noch zeigen werden.